改正住宅セーフティネット法が成立!

2017年4月19日、改正住宅セーフティネット法が参院本会議で可決されました。改正住宅セーフティネット法とは、全国の空き家・空き部屋を登録し、高齢者や所得の低い子育て世帯向け賃貸として確保する制度が盛り込まれた法律です。

都心部での家賃は高騰しており、限られた年金と貯蓄の取り崩しで生活する高齢者にとって、高い家賃負担は生活を困難なものとしていました。また、特に単身高齢者は孤独死のリスクがあるため、大家さんが賃貸を敬遠するという背景もありました。

こうした高齢者の格安賃貸のニーズを満たすために、登録制度として空き家のオーナーが賃貸住宅として都道府県に届け出を行う仕組みが目指されました。高齢者の入居は原則として拒否できず、都道府県によって登録物件を広く周知していく構えです。

耐震改修やバリアフリー工事などを住宅金融支援機構から受けられる仕組みも備え、高齢者らが暮らしやすいような環境整備や低所得者向けへの家賃補助も予定されています。

平成27年度予算では、登録住宅の耐震改修費用やバリアフリー工事費用の助成金を最大200万円まで補助していく仕組みです。

増える全国の空き家率、このままでは空室だらけ!?

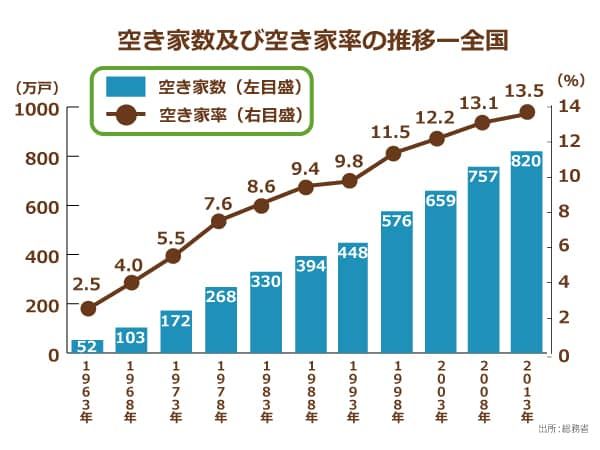

全国の空き家は年々増えているというデータがあります。全国の空き家は増える一方、2013年には820万戸。空き家率では13.5%となっており、5年前と比べて63万戸も増えています。

要因として、高齢の両親が亡くなり自宅をそのまま放置、都心部への人口回帰で地方の住宅が余るなどが考えられます。

また、税制面でも更地にするよりそのまま放置したほうが、固定資産税が1/6になるという特別措置法なども過去にあり、継続的な空き家増加を助長したものと考えられます。

しかし大都市圏でも空き家は多く「住宅・土地統計調査」では、東京・神奈川・大阪・愛知を合計すると240万戸の空き家が放置されています。

人が住まない家はどんどん劣化し、犯罪の温床や倒壊などの危険性を高めます。こうした背景に国も対策に乗り出したのです。

「自治体の空き家対策に関する調査研究報告書(2014年3月発行)」は、空き家への問題点を指摘しています。

具体的には「雑草・悪臭などの衛生環境悪化」「景観の悪化」「不法侵入などによる治安の悪化」「生命・身体への被害のおそれ」などが挙げられ、どれも深刻な問題であることがわかります。

空き家問題は、深刻な財政危機をもたらす可能性が

決して人口が増加していない中での空き家増加は住民そのものの減少を示しており、自治体の大幅な税収ダウンへ直結、行く末には財政破綻がみえてしまいます。

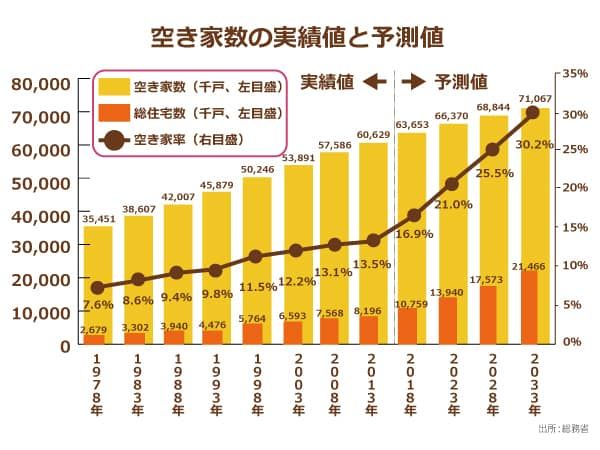

空き家率と財政破綻の密接なリンクについて「空き家率30%を超えると、自治体は財政破綻の可能性が高まる」という発言を、明海大学不動産学部の斎藤広子教授がしています。

2007年に破綻した夕張市は空き家率が33%あり、2013年アメリカのミシガン州デトロイト市も29.3%となっていました。

両者は30%前後の空き家率で財政破綻が起きており、斎藤教授の発言を裏付けるデータとなっています。

そして現在の日本の空き家率は全国平均で13.5%となっており、2033年には空き家率は30.2%にもなると野村総研が予想しています。

このまま住宅の減築や中古流通市場の整備、またリノベーションや新築住宅の建設制限などが行われない場合には、2033年の財政破綻数値には達してしまうのではないでしょうか。

空き家率が国や自治体の財政破綻因子となり得てしまっている現在、改正住宅セーフティネット法の可決は当然な流れといえます。

データから見ると、空き家が最も多いのは山梨県!?

では、活用できる空き家がもっとも多いのはどの地域なのでしょうか。

2013年都道府県別の空き家率を見てみると、山梨県が17.2%と最も多くなっています。ついで四国四県が16%台後半、東京都では10.9%と比較的低くなっています。全国でもっとも空き家率が低いのは宮城県で9.1%となっています。

| 平成25年 | ||

|---|---|---|

| 1 | 山梨県 | 17.2% |

| 2 | 愛媛県 | 16.9% |

| 3 | 高知県 | 16.8% |

| 4 | 徳島県 | 16.6% |

| 5 | 香川県 | 16.6% |

| 6 | 鹿児島県 | 16.5% |

| 7 | 和歌山県 | 16.5% |

| 8 | 山口県 | 15.6% |

| 9 | 岡山県 | 15.4% |

| 10 | 広島県 | 15.3% |

住まいを確保しても、肝心の介護スタッフがいない!?

高齢者に地方移住を促す施策は、地方の雇用創出・活性化に繋がり、財政の安定化、景観や治安の悪化を防ぐことが期待されます。またこれにより空き家の所有者も家賃収入を得る契機が望めます。

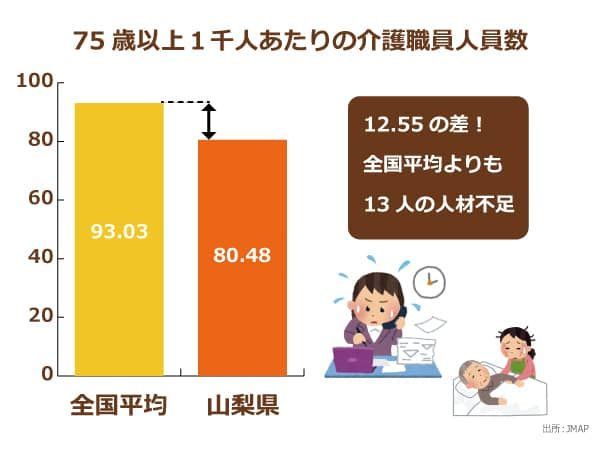

しかし実際の運用には問題がつきまといます。まず介護業界の慢性的な人手不足が挙げられます。住まいを確保しても肝心の介護スタッフが少ないことには地方移住はできません。

日本医師会が出している地域医療情報システムによると、山梨県の職種別の人数として介護職員の常勤換算人数75歳以上1,000人あたりの人員数は80.48人であり、全国平均の93.3人よりも13人も少ないことがわかりました。

空き家が多い一方、人手は足りていないのです。

ハード面である住宅の確保など箱モノの整備は行わなくてはなりません。しかし同時にソフト面である介護人材の確保や育成なども行っていかなければ問題は快方へは向かないでしょう。

空き家登録制度は税金を使った制度です。大切な血税を使う以上、運用には慎重さが求められます。低所得者への補助や高齢者への福祉提供など、民間が手を出さない部分を自治体が積極的に行っていく必要があるのです。

少子高齢化の中で増える空き家と住まいに困窮する人をマッチングさせる試みが、空き家登録制度です。しかしそれには人材確保・育成も不可欠であり、介護職の給与をアップ、キャリアパスの充実や制度面でのサポートが必要となってくるでしょう。

地方を介護で活性化させるためには、やるべきことはまだまだあります。そのための施策にも注視しなければなりません。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 5件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定