男性は介護によって追い詰められやすい!?

昨年11月、千葉県香取郡神崎町で53歳になる息子が、要介護3の母親を殺害したという事件がありました。

介護に疲れ、周りにも頼ることができない”男性”というプレッシャーの中、長年1人だけで介護をしていた息子による母親の殺害は、あまりに痛ましい出来事でした。

しかしこれは氷山の一角だといっても過言ではありません。

在宅介護では、自分で自分のことができなくなってしまった親を介護する子供が追い詰められ、手をかけてしまう事件が後を断ちません。

2005年に厚生労働省研究班が行った調査によると、在宅介護を行っている人のうち4人に1人が「うつ状態」との調査結果もあり、かなり精神的に追い詰められている現場の様子が見て取れます。

担当しているケアマネなどが気づき、聞き取りや相談などができれば良いのですが、男性の場合はとくに1人で抱え込んだり、周囲に相談をしない傾向が強いとのことです。

このようにして息子による虐待が割合的にはもっとも大きく、他人事といってはいられないのが現状なのです。

高齢者虐待の現状

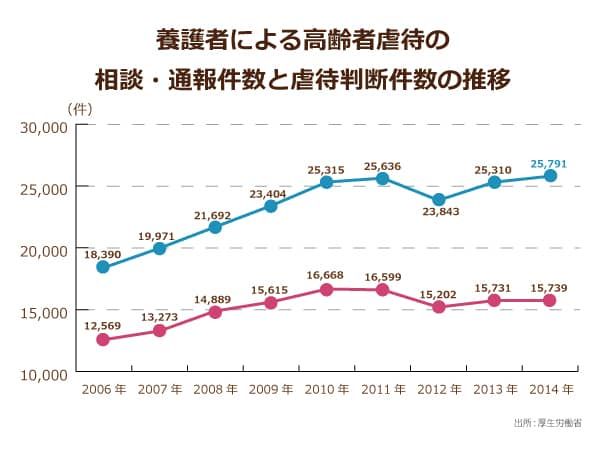

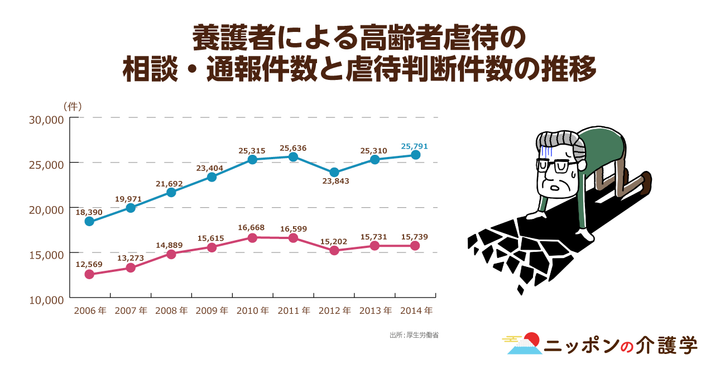

高齢者の虐待件数は、要介護認定された高齢者が増加するにしたがって増え続けています。平成26年度には、相談・通報件数は25,791人、虐待と判断された件数は15,739人となり、その件数は少しずつ増えています。

在宅介護における高齢者虐待の件数は15,000人を超えているのが現状です。

これは見過ごせない、放置しておけない件数です。

施設での介護従事者、すなわち他人による虐待が平成26年度において300件であることと比較すると、身内からの虐待が圧倒的に多いのがわかります。

通報や事件化によって発覚した数であり、実際には表にでない虐待はさらに増えているものと考えられます。

虐待という言葉では身体的暴力などをイメージしますが、本人の意思に反して財産を勝手につかう、また暴言を投げかけ苦しめるといった行為も虐待にはカウントされます。総じて人としての尊厳を傷つける行為が、虐待といえるでしょう。

もっとも多い虐待は身体的虐待で65%となります。その次に心理的虐待が40.4%、経済的虐待も23.5%となっています。

介護虐待、圧倒的に多いのは、息子による虐待

ここで、被虐待高齢者から見た虐待者の続柄、つまり誰によって虐待が行われているかをみていきましょう。

「息子」によるものが40.3%と、夫によるものは19.6%、娘が17.1%と続きます。

虐待者の続柄を見てみると、「息子」による虐待が圧倒的に多いのが見て取れます。

これは、いったいなぜでしょうか?なぜ、男性である息子による虐待が、もっとも多いのでしょうか。

| 息子(40.3%) | |

| 夫(19.6%) | |

| 娘(17.1%) | |

| 息子の配偶者(嫁)(5.2%) | |

| 妻(5.1%) | |

| 孫(4.2%) | |

| 兄弟姉妹(1.9%) | |

| 娘の配偶者(婿)(1.8%) | |

| その他(4.7%) |

未婚男女の増加のみならず、子供と別に住居を構える世帯が増加し、介護の担い手が息子や夫などの男性介護者であるケースも増えてきました。

それまで仕事に注力してきたものが慣れない家事や介護をすることで、仕事のように思い通りにいかず、過剰なストレスから虐待につながっているのではないか、という見方が考えられます。

なぜ、息子による介護が後を絶たないのか!?

なぜ、大切に育ててもらったはずの息子が、親の介護の際に虐待者となってしまうのでしょうか。

まず息子による親の介護は親が憎い、親が嫌いといった原因で起こるわけではないようです。逆に、親の世話に一生懸命な息子ほど虐待をおかしてしまう可能性があります。

厚生労働省の研究によると、息子は娘による介護に比べて親に自立した状態を維持してもらおうと考える傾向が強いとされています。

親の身体的限界を認めることができず、息子は「もっと頑張れないのはなぜなのか」と親を厳しく問い詰め、ついつい手が出てしまうなどのケースが考えられます。

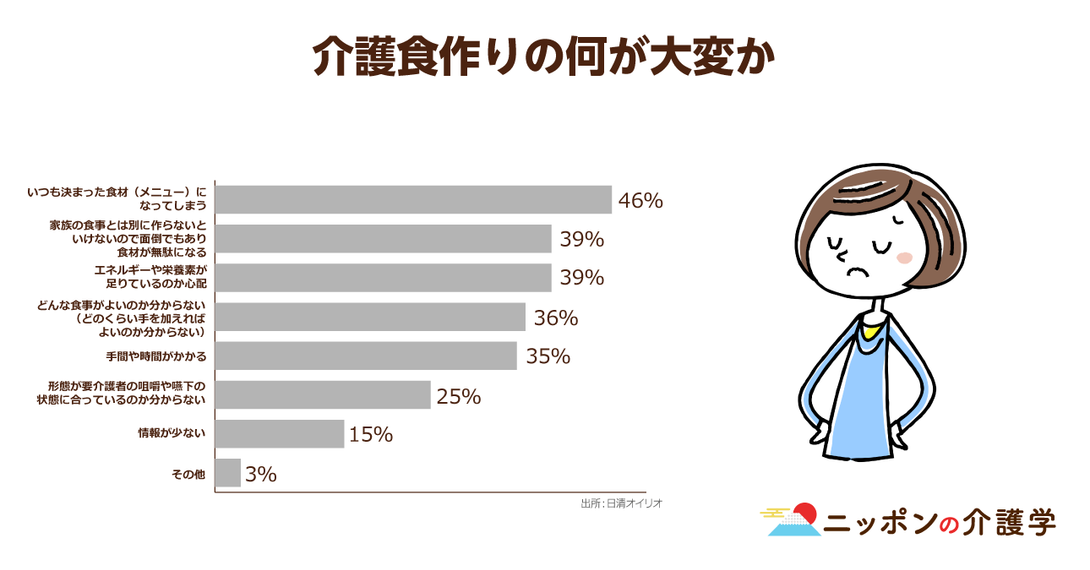

また男性の家事能力が低いことが結果としてネグレクトにつながるということもあります。

男性自身が、「男は家事ができなくても、この程度でいいだろう」と考えていることによって自己評価を低く設定し、親に食べさせるご飯がうまく作れなくとも改善が必要という意識をうみ出しにくくしてしまっていることが多く、介護人として不十分な家事能力しかないままに介護を行うことになっているのです。

カジメン、イクメンが増えたといっても、それはまだまだ若い世代の話であり、介護を担っている50代前後の男性には家事が不得手な人も多いと考えられます。

そして親の側にも介護は女性の仕事だという意識が強いために、「息子にこれ以上、頼ってはいけない」と考え、不満があったとしても口にしづらいということが挙げられます。

十分な介護を受けられず、また虐待などで手をあげられることがあっても母親という立場から、「このように子供を育ててしまったのは、自分の責任だから」という意識を持ってしまうことなどもあります。

| 話す、または何らかの サインがある(50%) |

|

| 隠そうとする(12%) | |

| 何の反応もない(30%) | |

| わからない(7%) | |

| 無回答(1%) |

虐待者の虐待意識が少ない

誰しも介護を行っている人は、虐待を行ってしまう可能性があるのです。

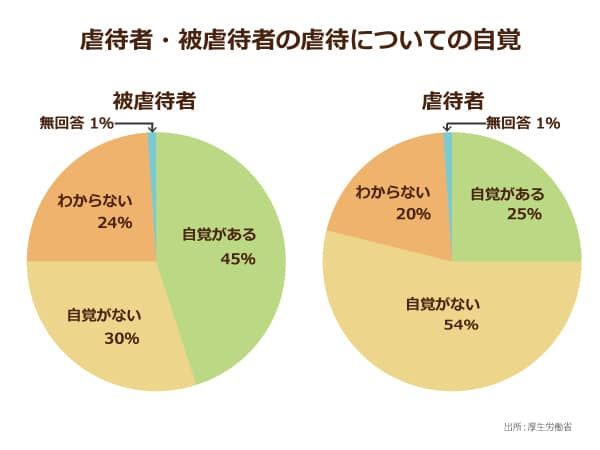

高齢者虐待の特徴として、虐待者に「虐待をしている」という自覚がないことが多々あります。

しかし虐待のうち10%ほどは高齢者の命にかかわる状態であり、自覚がないことによって高齢者の命が脅かされている現状となっています。

近隣関係が希薄で介護者が社会から孤立、老老介護や単身介護の増加や介護者のニーズに合致しない施策などの社会環境、介護疲れ、生活苦や長期にわたるストレス、知識不足、認知症による言動の混乱、身体自立度の低さなど、さまざまな要因が複雑に絡み合い虐待へつながっています。

厚生労働省によると、約3割の高齢者で本人が虐待を受けているという自覚がない、また虐待者となっている介護者も半数以上が虐待をしているという自覚がないといった結果がでました。

虐待を受けている高齢者も意思表示などがなく、虐待が周囲に気づかれないままよりいっそう事態を深刻にしていることがデータからわかります。

息子介護は周囲への相談が大事

息子による虐待を防ぐには何が必要なのでしょうか。

まずは行政機関がこの虐待件数の多さをしっかりと認識し、高齢者側に虐待の自覚がなくとも虐待の疑いがある場合は対策を講じていくことが重要となります。

また介護を行う側にとっても虐待という重みをきちんと理解し、日頃から虐待により注意し、介護負担を抱え込まず、上手にストレス解消していく必要があります。

息子介護は息子の側がひとりで頑張りすぎるという側面があります。しかし介護を受ける側のことを考えれば、介護で頼る相手が多いほどより生活しやすい環境となります。

息子や夫などの男性介護では周りに頼ることが重要となりそうです。周囲に頼り、気軽に介護の相談をできるような体制を作り上げることで、息子介護による虐待は減るものと考えられます。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 23件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定