増える認知症患者の一方で、成年後見制度が動かない

現金の管理が認知症の人にとって難しくなり、家族や親族が本人に代わって現金を管理するようになっているといいます。

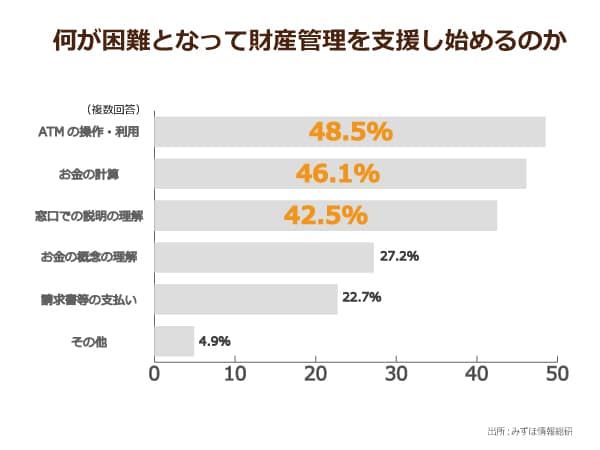

みずほ情報総研は、「40歳以上の男女で、認知症の人に対する預貯金・財産の管理を支援したことがある人、2000人」を対象にしたリサーチが発表しました。

家族・親族が預貯金や財産の管理をすることになった理由としては、「ATMの操作・利用が難しくなった」が48.5%、「お金の計算が難しくなった」が46.1%、「窓口での説明の理解が難しくなった」が42.5%となっています。

今はまだ認知症と診断されていない方も、そのような兆候が起きれば認知症を疑い、高齢者詐欺にあったりする前に家族に任せた財産管理を考えたほうが良いかもしれません。

また、これまで行った財産管理支援の方法としては、「ATMを本人の代理として実施(本人は不在)」が59.8%と最も多く、次いで、「窓口を本人の代理として実施(本人は不在)」が45.2%、「窓口を本人に同行して実施」が33.1%という結果に。

具体的に、どのような預貯金の管理をしてきたかというと、「1回あたり50万円未満の預貯金の引き出し」が76.9%と大半を占めています。

本人の代わりに銀行のATMなどに出かけて生活に必要な額だけを引き出して渡している、といったような姿が浮かび上がってきます。

制度が使われない理由

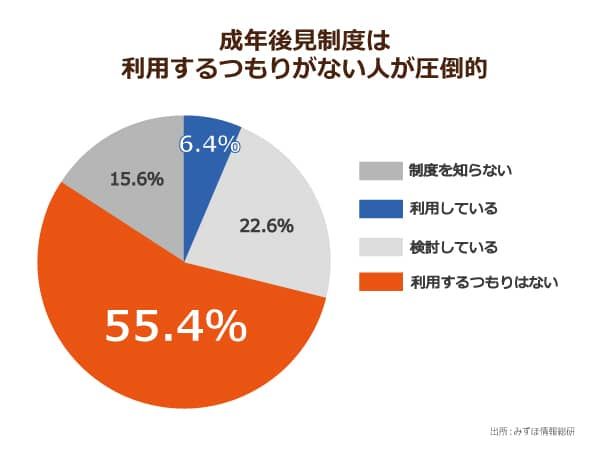

では、肝心の成年後見制度の利用状況はどのようになっているのでしょうか。

「成年後見制度を使っている」と答えた人は、わずか6.4%にとどまってしまいました。

さらに「成年後見制度のことは知っているが、利用するつもりはない」と答えた人が、55.4%をと非常に高い数値を示しています。

日常生活の自立度のランクⅣである、「常に目を離すことができない状態」、ランクM「専門医療を必要とする状態」で、成年後見制度を「利用している」という割合が高まります。

一方で「利用している」と「利用を検討している」の割合は、どのような日常生活自立度であっても合計割合がほぼ一定であることなどがわかりました。 いかに成年後見制度が活用されていないかがわかります。

成年後見制度が利用されない理由

なぜ成年後見制度が利用されないのかについては、いろいろな理由が考えられます。

- 後見制度支援信託の増加

- 市民後見人の普及が不十分であること

- 不祥事がなかなかなくならないという問題

- 成年後見に関する各自治体での格差があるということ

- 専門職後見人が専任される割合が増え、親族後見人の数が減っていること

- 身寄りのない高齢者の増加、市町村長申し立ての増加と対応が必要であるということ

これらの理由が重なりあう複合的な理由で、成年後見制度が利用されづらい制度になっていることが挙げられます。こうした点が問題視されており、利用者数が伸び悩んでいる現状があるようです

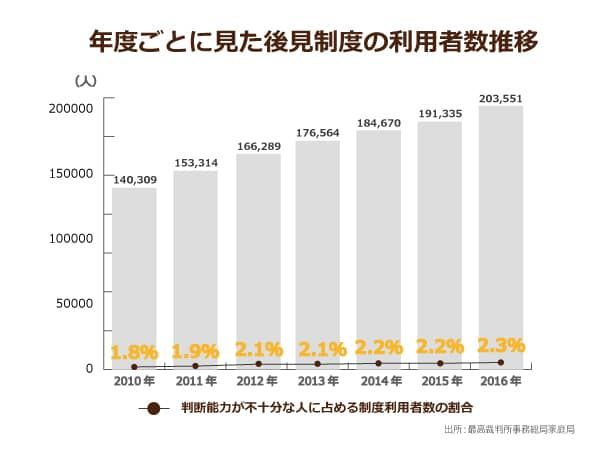

成年後見制度の利用者状況

では、2015年の成年後見制度の推移を見ていきましょう。2015年において、利用者は約19万人です。一方で認知機能に障害があったり、判断能力に問題があったりと見られる方の総数は、推計で約860万人となっています。

つまり、成年後見制度は必要者数のわずか2%にすぎないのです。制度がほとんど利用されていないといえます。認知症患者は増え続けており、認知症がなくとも高齢者になってくると財産の管理が難しくなります。

しかし、後見人の需要が増える一方で、親族や専門職のみで後見人をまかなうことには限界があります。後見制度は今後、需要が増えるものと見込まれています。市民後見人などを活用し、積極的に採用していかなければならないときが来ているでしょう。

成年後見制度における負担

財産を本人に代わって管理している人は、どのようなことに負担を感じているのでしょうか。

「本人にわかるように説明すること」をとても負担に感じると答えた人は、22.5%、「本人の同意を得ることや直筆の委任状を得ること」が20.2%となりました。

いずれにせよ、コミュニケーションが取りづらいという点が挙げられます。

しかもそれは、本人の考え方や希望を把握できていない場合においてより顕著で、そのように感じている人ほど、より負担を感じるという結果になりました。 つまり、本人の同意を得ることや、家族が認識を共有することの困難さが浮き彫りになったのです。

支援者に対するインセンティブが働いていない

成年後見制度の利用を促すためには、支援者の視点を取り入れるのが大切!?

リサーチの結果、支援者の約5割以上において「成年後見人の制度を知っているが、利用するつもりはない」と回答していることがわかりました。この問題の背景には後見制度の利用の手続きが複雑で、申請にいろいろな手間がかかることが挙げられます。

そして、成年後見制度を利用していなくとも、それほど不便を感じないという点も無視出来ません。 つまり、支援者にとってのインセンティブが働いていないのです。 後見はもっとも障害が重い場合に適用されるというのが、現代日本の成年後見制度です。

また、本人以外の者が申し立てる方法が主な流れとなっていますから、成年後見制度の利用をうながすためには、支援者の視点をさらに取り入れていくことが求められるのではないでしょうか。

つまり、支援者を支援すること、そうしたインセンティブの発揮が大切なのではないかということです。

認知症になる前、判断能力が残っているうちに後見制度の利用の検討を

認知症は高齢になってくるほど発症の可能性が高まります。そのため、認知症を発症する前の段階で未来における財産管理について希望をヒアリングし、話し合いを行って対策を取っておくなどの対処が必要です。

それには金融機関や司法関係者など、高齢者と財産にまつわる公的組織からのアプローチや啓発活動などの選択が挙げられます。本人の考え方や希望がわかっている方が、負担を感じる割合が低いということを冒頭で確認しました。

そのため、認知症の発症前から財産管理の件について話し合っておくことが非常に有意義だと考えられます。

また、本人に判断力があるうちに成年後見制度契約を結んでおくための「任意後見制度」や、信託を利用することも見逃せません。本人があらかじめ申請し、登録しておくための制度も利用をうながしていく必要があるでしょう。

いま元気な高齢者であっても、いつ認知症になるかはわかりません。

平均寿命が伸び、それに伴って認知症になる人も増えている昨今。

判断力が残っている今のうちに本人とご家族の間で財産の管理についての話し合いをしておくことがベストでしょう。

成年後見制度を使うにせよ、使わないにせよ、意思疎通ができるうちに財産についての話し合いが必要です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 8件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定