高齢者が利用するのはスマホより、馴染みのある携帯電話だった!

総務省統計局には高齢者の主要耐久消費財の普及率を比較した調査があります。

高齢者世帯の携帯電話(PHSを含む)の普及率は、なんと85.9%に達することがわかったのです。世帯主が65歳未満の場合は普及率64.6%ですから、携帯電話に関しては高齢者世帯の方が21.3ポイントも多いということになります。

一方のスマートフォンは高齢者世帯で25.6%、世帯主65歳未満では77.0%と、高齢者世帯の方が51.4ポイント少なくなっています。

| 主要耐久消費財の普及率(2014年:二人以上の世帯) | ||

|---|---|---|

| 品目 | 世帯主が 65歳未満の世帯 | 高齢者世帯 |

| 携帯電話(PHSを含む) | 64.6% | 85.9% |

| スマートフォン | 77.0% | 25.6% |

| ビデオカメラ | 56.0% | 19.7% |

| パソコン | 71.0% | 47.7% |

| カーナビゲーションシステム | 69.4% | 46.4% |

| タブレット端末 | 28.7% | 11.0% |

これにはどのような違いがあるのでしょうか。ひとつにはやはりスマホの操作は高齢者にとって難易度が高いというのが考えられます。

最近では携帯ショップに行くと、高齢者やスマホが苦手な人向けにスマホの簡単な講習が開催されていることがあります。スマートフォンを使ってみたいという意欲はありながらも、スマホという敷居の高さから利用をしていない人が多いとわかります。

携帯電話は登場して30年近くが経とうとしています。ボタン操作への親しみやその存在の認知期間が長いことなどが、携帯電話ユーザーの理由として後押ししているようです。

この調査は2014年全国消費実態調査に基づくものです。

それ以降、スマホの普及は伸びる一方であり、現在では高齢者にもう少しスマホが浸透している可能性はあります。

しかし、65歳以上の高齢者はスマホよりも携帯電話・PHSを利用しているということが明らかになったのです。

携帯電話を介した高齢者の詐欺被害は尋常ではない…

しかし、高齢者の携帯電話(以下スマホを含める)にまつわるトラブルが増えています。

2010年と比べ、2014年の60代で13倍、70歳以上では23倍ものネット関連のトラブルに巻き込まれています。

主なトラブルの内容として、電話勧誘によって電話での契約がその場で行われてしまうというものが挙げられます。

たとえば「電話代が安くなりますよ」という勧誘の電話を受け、あとから書類で契約するものと思い込み、「契約します」と安易に口頭にて契約。

後に解約トラブルとなるケースが多くなっています。

| 商品一般(1万6,844件) | |

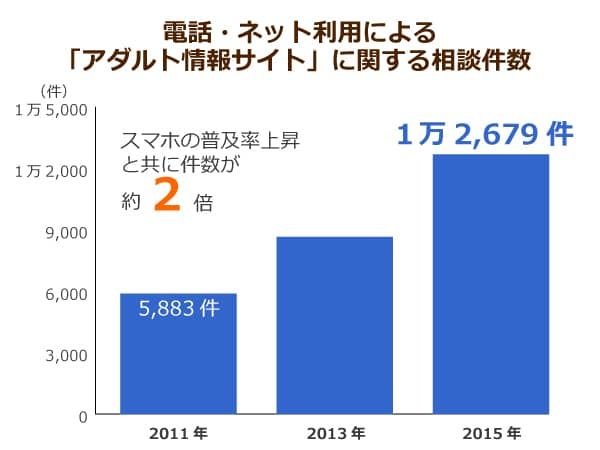

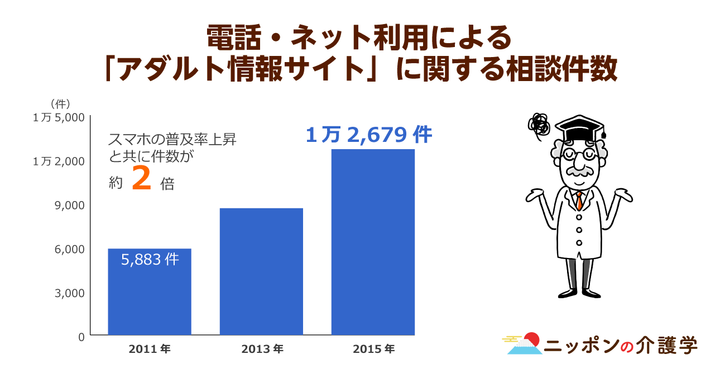

| アダルト情報サイト(1万2,679件) | |

| デジタルコンテンツ(全般)(1万1,407件) | |

| 光ファイバー(8,299件) | |

| フリーローン・サラ金(5,670件) |

また、アダルト情報サイトの請求被害は175億円に達しています。オレオレ詐欺も174億円となっており、合計すると349億円もの詐欺被害が電話・携帯電話を介して行われているという事実があります。

この問題に関して総務省は、携帯電話・スマートフォンから何らか形で電話番号や利用者情報が詐欺グループに伝わり、高齢者が詐欺被害のターゲットとなっているという調査結果を提出しました。

また、「お金をあげますよ」と巧妙にメールで誘い、それを信じた高齢者がそのやり取りから出会い系サイトに誘導され、何百万円も振り込んでしまうという詐欺が国民生活センターで警告されています。

高齢者は認知機能低下に加え、さびしさや心細さ、老後の資金面などの不安を抱えていることもあり、こうした詐欺被害にも遭ってしまうのです。

ちなみに、若い世代では考えられないこのようなトラブルに巻き込まれる場合、そもそも高齢者が認知症を発症している可能性や認知機能が低下している場合も考えられます。

たとえばこうした詐欺に遭うことや機器自体を紛失して情報を抜き取られる、不要なコンテンツを契約させられるなど、高齢者の携帯電話やスマホ利用は時として犯罪への悪用や理不尽なトラブルへ巻き込む要因となってしまっています。

”高齢者見守りシステム”や”人生の質の向上”など、スマホにはメリットも沢山ある!

一方で高齢者がスマホを持つことによるメリットも確実に存在します。

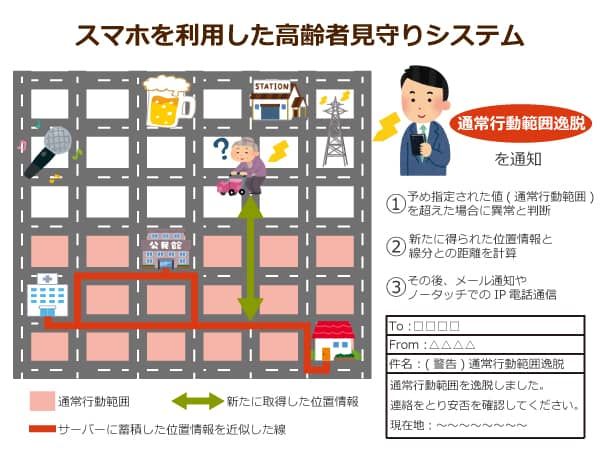

例えばスマホにはGPSがついており、持ち主の居場所を特定する事ができます。通常の行動ルートをシステムで記憶することにより、迷子やそれ以外の道を歩いているときに警告が飛ぶようにしたりなどのサービスが提供されているのです。

難しかったパソコンの操作もスマホなら使いこなすことができ、雨や雪など天候が悪い日でも買い物をすることが可能に。それによる不要な事故の防止や身体への負担軽減として日々の生活に役立っています。

また、スマホを持つことで外部の人と頻繁に連絡をするようになり、高齢者自身が明るくなったとの声も上がっています。子供や孫、地域の人や周囲の高齢者とおしゃべりするなど、日々使いこなしている人にとってスマホを持っていることの効果は計り知れないのです。

そして買い物やコミュニケーションがQOL(クオリティー・オブ・ライフ)を大きく上昇させることは注目すべきポイントです。インターネットを利用することが出来るというのは、スマホを持つことの大きなメリットと言えるでしょう。

高齢者層がネットトラブルに巻き込まれないよう、周囲が気にかけなくてはいけない

このように、うまく用いることで「人生の質」を高めることにおおきく貢献する可能性がある大切な日常インフラ、携帯電話。若者はもちろんのこと、それは高齢者であっても例外ではありません。

そうしたメリットを享受するのと同時に、高齢者の携帯電話・スマホ使用には周囲が使い方を見守っていく必要があり、そのためにはキッズフォン同様危険なサイトにはアクセスが出来ないよう制限するなどの手が考えられます。

高齢者向けの製品も使いながら、詐欺被害に代表される弊害を周囲が上手にカバーしていくべきでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 5件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定