後期高齢者には保険料が値上りする対象になる方も…

2017年の4月に厚生労働省から、一部の後期高齢者(75歳以上の高齢者のこと)の保険料が上昇すると発表がありました。

この背景には、「国民全体の医療費が増え続け、それが財政を圧迫している」という事実があります。では具体的に、何が原因で医療費の負担が増加するのか。また、それを下げるためにはどのようにすれば良いのかを考えていきましょう。

保険料値上げの概要と変更点とは?

今年4月に見直しとなった後期高齢者の医療保険料、内容は主に、医療保険料の値上げについてです。

後期高齢者は年金を受給しているケースが多いと考えられますが、その場合、個人に一定の年収があるか、あるいは世帯に一定の年収がある場合は保険料が値上がりとなりました。

後期高齢者医療保険料には、所得割と均等割があります。

所得割の保険料と、均等割の保険料を合算したものが、後期高齢者が負担するべき保険料です。

年金暮らしであっても給与収入や事業収入があれば、保険料を負担する必要がでてきました。

また、減額の基準ですが、所得割は個人の年収、均等割は世帯の所得となります。

具体的に見ていきましょう。

2016年度までの所得割ですが、年収153~211万の高齢者は5割減だったことに対し、2017年4月からは2割減となります。一方の均等割、元扶養者の場合において2016年度は9割減だったのですが、2017年4月からは7割減へと変更になっています。

正確には世帯単位で減額が決まるため、世帯収入そのものが低い場合、均等割の減額幅は大きくなります。しかし、年金が168万円を超える、または75歳以上の2人世帯などで、ひとりあたりの年金収入が168万円を超える場合、保険料は増額となります。

それでも、本来納めるべき納付額からは大きく減額されており、今回の改定でも制度そのものが存在することには変わりありませんが、年金収入が頼りの高齢者には厳しい出費となるでしょう。

ではでは、なぜ年金生活者の負担が増加するような施策をとるに至ったのでしょうか。

その背景のひとつとして、国民医療費の上昇という問題があります。

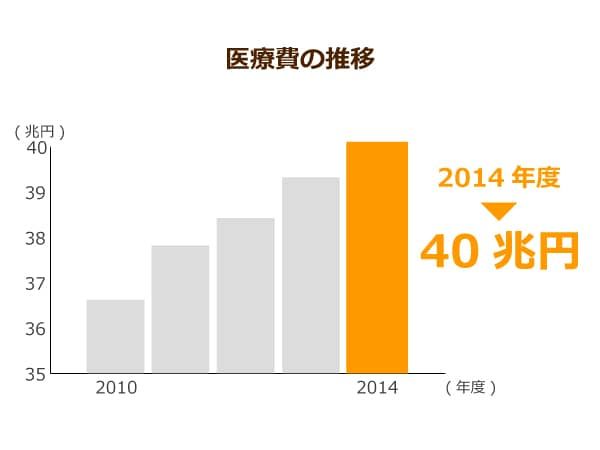

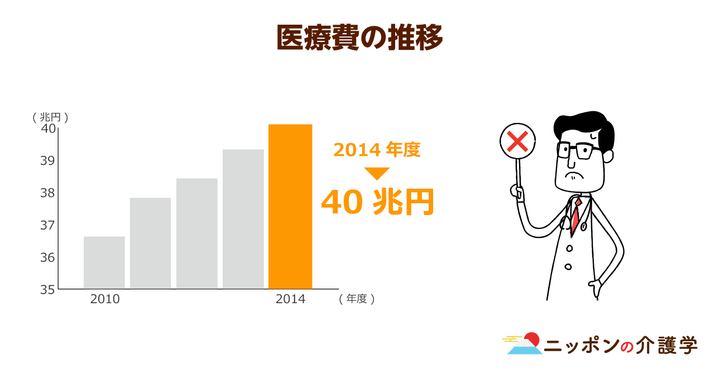

GDP(国内総生産)に対しての医療費の割合は8.33%となり、国民医療費の総額は前年から7,461億円増加して40兆8,071億円となっているのです。

ところで、医療費の上昇はたしかに税金からの支払いも増幅させますが、それらは医療というサービスの消費につながり、GDPを増加させるという側面があるはずです。GDPが増えることそのものは問題ないはずなのに、なぜ、医療費が上昇すると困るのでしょうか。

保険料値上げの背景に見える、超高齢化社会の問題点とは!?

現代の日本は若者と高齢者の世代間格差が社会問題視されています。日本の年金制度は、現役世代が支払った保険料をいまの高齢者が受け取っており、少子高齢化の中で不公平だというものです。

また、日本の金融資産はほぼ65歳以上の高齢者に偏っており、若年者は給与も据え置きで経済面において高齢者よりも劣っている場合がほとんどです。にもかかわらず、大勢の高齢者が若年者の給与以上の年金額を受け取っていることが、問題のひとつとされています。

そして日本の課税制度、所得税などは累進課税制度であり、所得が少ない場にはほとんどかかりません。

それにより、莫大な資産を持っていながら収入は年金のみというケースの場合、税負担が少なく不平等だという問題もあるのです。

そうした若者と高齢者の世代間格差の是正などが見直しのきっかけとなったのです。

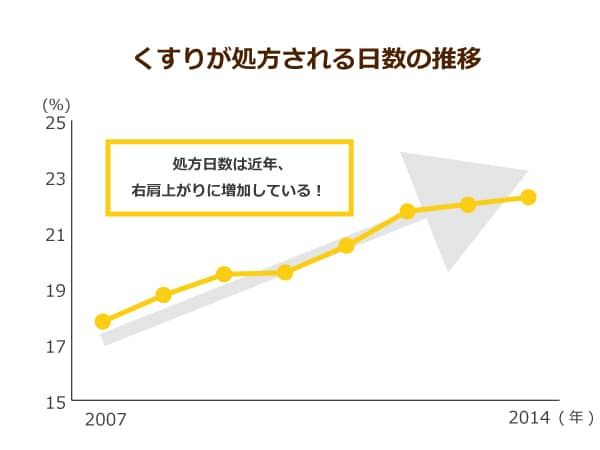

加えて、医療制度にも費用が増大した責任の一旦はあるでしょう。厚生労働省によると、院外処方における診察一回あたりの薬剤処方数、処方日数の平均は共に増加しています。つまり、年々と処方する薬の個数が増えているので、医療費もその分増しているのです。

手術による治療も医療費の圧迫につながっています。

奈良県総合医療センターの統計によると、2011年に外科や整形、産婦人科など、全科目をあわせた手術件数が3,312件だったものが、2012年には3,390件、2013年には3,438件へと増加しているのです。

一方で、入院外受診頻度は減少しています。

従来は、とくに75歳以上になると、毎月3回は病院にかかっていたのが、2015年の段階では平均2回に収まっています。

これは国民が健康になっているという訳ではなく、入院患者が増えているというケースも考えられます。

これらのことから、高齢者に対して医療費が大幅にかかっているということは明らかなようです。したがって、所得が現役並にある高齢者には保険料の負担をお願いしたいという流れになり、医療保険料の増大が実施された格好です。

日本の医療費は、2014年の時点で40兆円。そのうち、75歳以上の医療費が14.5兆円と、36.3%を占めています。超高齢社会において高齢者の数は増え続けていき、それに伴って医療費も増加、減少の気配を見せません。

一人あたりの医療費も2014年には年間31.4万円を記録しています。

ただしこれは平均値で、後期高齢者にかかる年間の医療費はなんと93.1万円。

およそ100万円近くのお金がかかっており、こちらもそれまでの年に比べて増え続けています。

では、どうすれば増加する医療費を下げることができるのでしょうか。

不必要な受診のしすぎで、健康保険制度は限界に!?

まずは、無駄な受診を控えることが考えられます。

たとえば、はしご受診。

これは医療機関を受診した結果に納得がいかないことで、他の病院を次々と受診することです。

セカンドオピニオンとは紙一重のはしご受信。

しかし結果として最初から同じ検査をやり直すことになる可能性もあり、無駄な医療費が発生してしまいかねません。

これには薬の重複も起きるので、重篤な副作用の心配も。医師は同じ医学教育を受けて医師免許を交付されますので、症状が同じであれば同じ診断が出るでしょう。

また、コンビニ受診も問題です。これは耐えられないほどの急病でない症状にもかかわらず、救急車をタクシー代わりに呼び、時間外夜間や休日などに診療を受けること。割増料金として負担が増えますし、本当に救急医療を必要としている人たちの妨害にもつながります。

したがって、日頃から定期的に健康診断を行うといった健康習慣をつけ、健康寿命の増進を心がけることが必要でしょう。

今後も税収減と高齢化で医療費の総額は膨らみ、医療保険料の負担増加が考えられます。

私たちひとりひとりが意識して、医療費の削減に努めていくことが大切です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 24件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定