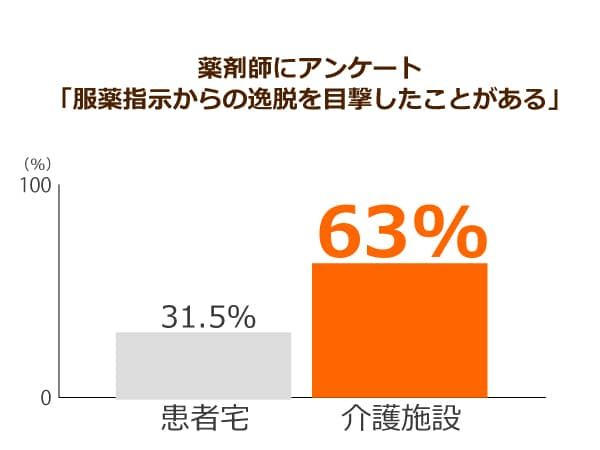

医師から処方された薬は、きちんと決められた時間に飲まなくてはなりません。しかし介護施設において、服薬指示を逸脱しているケースがあると判明しています。薬剤師がそれを目撃しており、そのうち63%が「介護施設における勤務形態」を原因としています。

施設での服役指示逸脱、薬剤師の60%以上が把握

服役指示の逸脱は”患者”に起因?

長崎県薬剤師会内設置倫理委員会が承認した、保険薬局に勤務する薬剤師と担当する介護職員に対するWebアンケートがあります。

それによると、自宅や介護施設に調剤した薬剤を届けた結果、薬を必要とする要介護者が服薬指示を守っておらず、逸脱した時間に飲んでいるのを確認したことがあるのは介護施設において63.0%、患者の自宅で31.5%いることがわかりました。

どのように逸脱しているのかを確認すると、寝る前の薬を夕食後に飲んだのが介護施設で69.1%、自宅で35.6%と最多でした。

さらに、食前の薬を食後にしたのがそれに続き、それぞれ47.1%と26.7%。

食後の薬を食前に飲んだのが10.3%と20.0%となっています。

そして、その服薬の指示を逸脱していることについて、処方した医師が把握しているのかどうかアンケートに答えた薬剤師に質問したところ、介護施設では38.2%がそれを把握しており、また、容認もされているとのこと。

しかし把握・容認される一方で知らないものもあると回答したのが55.9%と最も多く、一部だけ把握されてはいるものの、医師も服薬逸脱を把握しきれていない部分があることがわかりました。

高齢になると病気しがちのため薬が必要不可欠になりますが、なかなか時間通りに規則正しく薬を飲むことが難しく、特に認知症患者では指示通り服薬することが困難になります。

そこで薬を一包化したり服薬カレンダーを使ったりといった簡単な対策から、訪問薬剤指導まで服薬をサポートしてもらう必要があり、特に、薬剤師は訪問して残薬を調べ、適切に服薬が可能になるよう工夫してくれます。

ただし在宅の訪問指導は月2回まででそれ以上は自己負担となるので頻繁には利用できません。こうしたサービスの途上において、指示を逸脱した服用が散見されるという現状です。

服薬指導逸脱の背景

人手不足という問題は服薬にも派生

こうした事例は施設において多く起こっていることがわかりましたが、その背景を探ると、第50回日本薬剤師学会学術大会において、まず何よりも“人手不足がる”という指摘がありました。

服薬の指示から逸脱していた事例の詳細をみてみると、利用者10人当たりの介護職員数が日中は4人未満、夜間は2人未満の施設が多くなっています。

このアンケートは回答者数が15人と少ないものの、そのうち46.7%、つまり7人が人手不足を原因として服薬時間をずらしたと回答しました。

実際、介護施設では人手が足りていないことがわかる厚生労働省の調査があります。

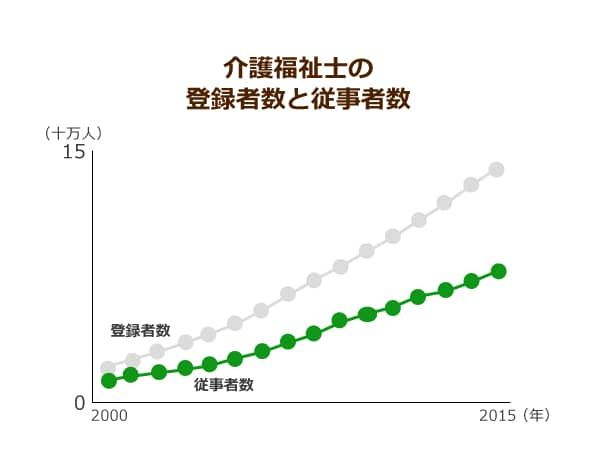

介護福祉士の登録者数も従事者数も超高齢社会に従って右肩上がりに増加している一方で、2015年の時点で56%の従事率しかないのです。

介護福祉士という介護職の中核である仕事の資格を取得しても勤務しない人が大勢います。

そんな背景もあって、介護施設の側も限られた人数で施設運営を行っていくために効率を重視し、夕食後と就寝前の配薬を同時に行うなど、極端な「合理化」が行われている可能性があるのです。

一方で賃金不足の影も…

その人手不足と対を成している原因が、介護職員の低賃金問題ではないかと考えられます。

厚生労働省の調査によると全産業と比べても介護職員の給与水準は低くなっており、介護関係者の平均月収は23.8万円です。

平均年齢が40.7歳であることを考えると、とても低い数値となっていることは明らかでしょう。

さらに勤続年数も福祉施設介護職員は5.5年と他業種に比べてやや短くなっています。賃金が低いため職員になりたがる人が少なく、それが人手不足を悪化させ、さらに離職率の増加へとつながり、さらなる人員不足を招くという悪循環に陥っていることが想像できます。

そして介護を受ける側も、自分では飲み忘れることがあるため、デイサービスなどで服薬を管理してもらう傾向があり、そのため人手不足の施設側は1日3回の服薬を2回にするなど、調整して対応するケースも。

服薬の管理は医療行為と医師法第17条で定められているため、介護士では行うことができないものの、介護士には「服薬介助」が可能です。

薬を準備して高齢者に声をかけ、飲んだかどうか確認し、片付けを手伝うことができるのです。

一方で、限定的な仕事とはいえ大勢の利用者を少ない人数で介助するのは大変な作業となります。

服薬指示からの逸脱がもたらす弊害

高齢者事故を引き起こす

では、今の状況のままでいくと、どのようなことが想定されるでしょうか。

まず睡眠導入剤の問題があります。

夜寝付けず覚醒してしまったり、深夜における介護者の負担を和らげたりするために、高齢者に睡眠導入剤が処方されることはよくありますが、本来は就寝前に飲むべきものです。

そうした性格をもつ睡眠導入剤を逸脱して夕食後に飲むことで、寝ている間に効果が切れ、深夜に覚醒してしまうというケースが考えられます。

そのような生活習慣になってしまうと、医師が鎮静剤を投与する可能性がでてきますが、この鎮静剤は適切に服薬指示を守っていれば必要なかったものです。

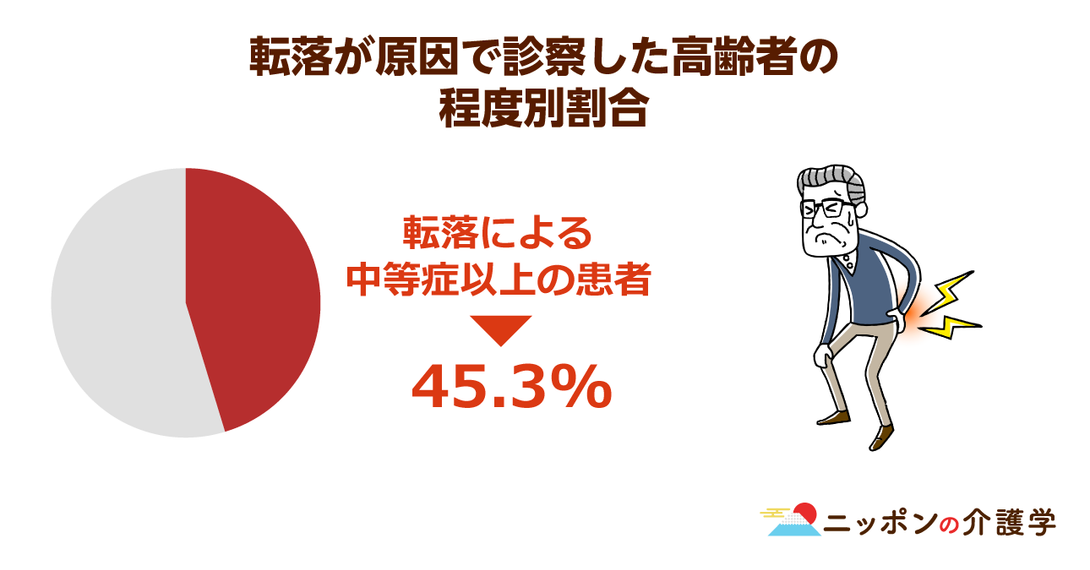

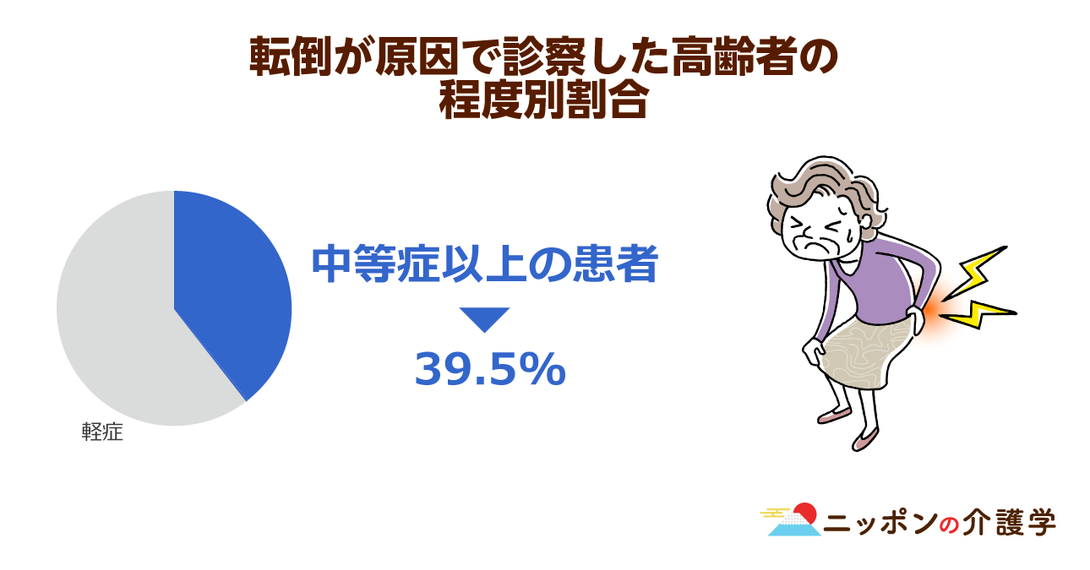

また深夜徘徊の結果、万が一転倒して骨折してしまうと、せっかくの介護施設でのケアにも関わらず、体の具合が悪くなってしまうことが考えられます。

最悪は寝たきりにつながるリスクもあるのです。

当然、体全体の状態が悪化することは誰にとっても望ましいことではありません。

介護を受ける高齢者にとっても、家族にとっても、そして社会にとっても良くないのです。

家や施設といった慣れた場所であったとしてもただでさえ老化で転びやすくなっている上に睡眠薬や鎮静剤で意識が混濁していると、どれだけ危険かは想像に難くありません。

薬剤の使用は莫大な医療費を生む

さらにこれらの状態は薬剤が正しく処方・服用されていないことを意味するため、薬剤の使用量が増えてしまいます。

それは結果として医療費の増大をも招きかねません。

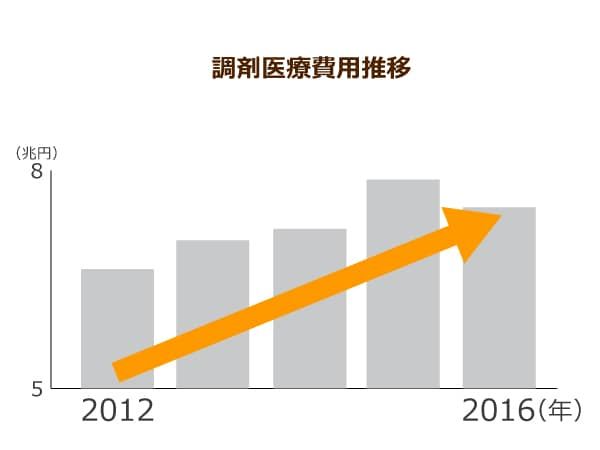

概算医療はすでに41.5兆円を超えていますが、その中にあって、調剤医療費もまた年々右肩上がりに増え続けているのです。

調剤はおよそ7.4兆円となり、介護費に迫る勢いです。

また、調剤医療費は総額が増えているだけでなく、概算医療費に占める割合も大きくなっています。

2016年は前年より減少した結果となりましたが、依然として増加傾向にあります。

増え続ける高齢者が薬剤を正しく服用しないと、この調剤薬剤費がかさむ一方となってしまいます。

超高齢社会とともに少子化も進行、現役世代は将来に渡って大きく減ることがわかっているので、介護にまわる財源も同時に減少し、介護保険制度や日本の社会保障制度そのものの破綻に寄与してしまいます。

「自分だけなら」と思っていても服薬指示逸脱が続けば、いずれは制度のほころびのきっかけとなる可能性があり、そうなると誰しも他人事ではいられません。

処方薬を正しく飲むことは、健全な財政の第一歩なのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 33件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定