IoT(Internet of Things)が進む一方、高齢者のネット利用普及について見逃せない事実が明らかになりました。

ここ十数年で急激に普及したインターネットの利用に関して、50代以上では半数を超える人が使用していない状況であると明らかになりました。

高齢者のインターネット利用におけるメリットとデメリット

インターネットの利用で認知症対策が進む!

総務省の「通信利用動向調査」によると、1年間のうち1度でもインターネットにアクセスしたことのある人は70代で53.6%、80代で23.4%となりました。

冒頭でお伝えしたように、年代別でみると低い利用率となっている高齢者。

一方で年度別では、2015年から2016年にかけてその利用は増加の傾向を示しています。

では、高齢者にとってインターネットを使うことにはどのようなメリットがあるのでしょうか。

実は、高齢者のインターネット利用は”認知症予防”になる可能性があると言われているのです。

パソコンやタブレット、スマートフォンの操作では指先を動かすため、直接的に脳の活性化へとつながります。

また、SNSを利用しさまざまな意見に触れることで孤独がやわらぐことも、認知症の予防にとっては重要な側面となるようです。現在、単身の高齢者が増加傾向にあり、今後も超高齢社会の影響によって増え続けると予想されています。

国勢調査によると、東京の生涯未婚率は男女それぞれ約25%と約17%。そのような現実の中、SNSによってコミュニケーションをとることで孤独を感じる機会も減り、またそのコミュニケーションが認知症の予防につながるとも言われているのです。

一方でインターネット詐欺被害は深刻な状況…

そんな高齢者のインターネット利用には反対にデメリットもあります。

例えばワンクリック詐欺。

アダルトサイトにアクセスすることで会員登録が完了した旨の通知が届き、利用料金を請求されるというものがそれにあたります。

そのようなサイトにアクセスするとシャッター音が鳴り、見ている自分の写真を撮られたと勘違いした結果、お金を支払ってしまうというケースが報告されているようです。

こうした架空請求のサイトを閉じようと思っても強制的に表示され続け、パソコンやスマートフォンに疎い高齢者には対処できないというケースも起こっているのです。

総務省によると、アダルト関係の相談件数は2015年の時点で1万2,679件で、特に高齢者を狙った詐欺が多くなっているとのことです。

また、インターネットやパソコンの契約自体に関するトラブルもあり、詐欺グループだけでなく、一般企業においても高額な契約を結ぶよう高齢者を誘導するといった事例が報告されています。

資産を持っていることの他に、精神的な寂しさを抱えているなどの要因が、高齢者の詐欺被害を増加させていると言われています。

インターネットを利用して認知症被害・予防を対策!

失踪対策にはGPSが利用可能な時代!

詐欺被害を生みだしてしまう可能性のあるインターネットですが、ハイテクを利用した新しい被害対策システムも構築されつつあります。例えば兵庫県三田市では、GPSを使って認知症の高齢者を探すシステムがすでに開発・実装されているのです。

行政がGPS端末を高齢者の家族に配布。

万が一認知症高齢者がいなくなった場合には、Webを経由してすぐに位置情報へとアクセスすることで見つけ出すことが可能となります。

事前に認知症高齢者の持ち物へGPSを装着する必要はありますが、カバンやお守り、専用の靴につけるなどの方法が実践されており、実際に良い効果が出ているようです。

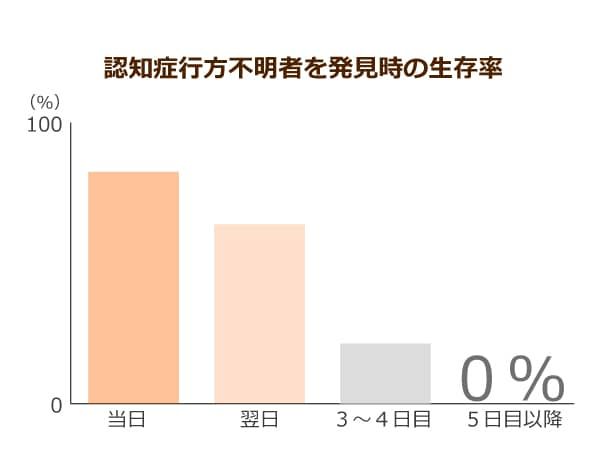

なぜ、ここまで認知症患者の失踪について力を入れているのかと言えば、それは失踪して5日以内に発見することで、生存率を大幅に高めるからです。

実は、認知症で徘徊して行方不明になってしまった人の生存率は低く、当日に発見できれば82.5%が生存してはいますが、それでも約2割が亡くなっています。

時間が経つにつれ生存率は下がり、5日目以降に見つかった場合の生存率は0%。

早期の発見が命を救うために重要だということはデータからも明らかです。

また三重県志摩市では、QRコードをシール状にして衣服に貼り付け、徘徊時の高齢者を見つけた人がそれを読み取ることで、家族に通達されるという仕組みがあります。

洗濯も100回程度可能で、名前や電話番号を登録したQRコードのためにコストもほとんどかかりません。

こうしたシステムは、今後増え続ける認知症高齢者の徘徊対策にもってこいのアイデアなのではないでしょうか。

認知症予防はゲームで可能!?

そんなインターネットを使った認知症予防ですが、ゲームを利用して行える可能性もあるようです。じゃんけんやパズル、暗算ゲームなどの脳トレ系ゲームによって脳が活性化。それが認知症の防止に直接的な影響があると言われているのです。

インターネット上にはさまざまな高齢者向けのゲームが配信されており、中には認知症予防専門のゲームも。そうしたゲームは高齢者が使うことを想定して操作しやすく作られており簡単で、楽しく認知症予防ができると評判です。

高齢者を取り巻くインターネットの利用事情

50代の半数以上がインターネットを使わない

ここまでみてきたように、様々な用途で重宝されているインターネット。

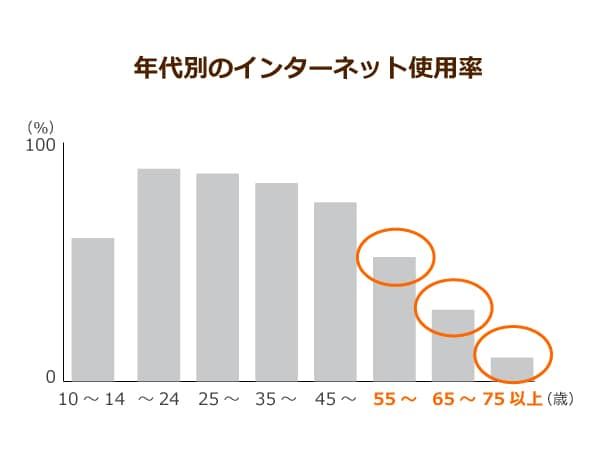

年度別では増加の傾向にある高齢者のインターネット利用率ですが、総務省統計局が2016年に公表した「社会生活基本調査」によると、年代ごとのインターネット接続状況は50代の後半以降、その半数がインターネットを使っていないという事実が明らかになりました。

さらに高齢者の状況をみてみると、65歳~74歳にかけては約3割、75歳以上になると約1割の利用にとどまっています。

一方の若い世代はどうなのかというと、15歳~24歳にかけては約9割がインターネットに接続しており、それから年齢を重ねるごとに接続状況は減っていく状況です。

さらに情報通信白書は「高齢者がインターネットを使う際、どのような点に不便を感じるのか」についてまとめています。

それによると、インターネットの接続料金が高いという経済的な問題や、PCやインターネット接続機器をどうやって使ったら良いかわからないという知識的な問題が浮き彫りとなり、高齢者にとってはインターネットに接続するまでの過程がそもそもの課題であると明らかになったのです。

高齢者はインターネット技術の進歩についていくのが大変なようで、操作方法を覚えようと思っても「習得の機会がない」という回答が多いのが現実。生活に欠かせないインターネット技術や操作方法をいかにして高齢者に覚えてもらうのか課題が残ります。

操作方法と並んで危惧されているのが高額な接続料金の問題。

この対策には例えば格安SIMがありますが、格安SIMは自分で設定をしなければならず、大手キャリアのように手取り足取り教えてはくれません。

自宅の専用ネット回線の接続料金は、20年前には月1万円程度でしたが、現在は月5,000円前後にまで下がっています。

しかしこの価格帯からはなかなか大きな変化がなく、年金が頼りの高齢者には大きな負担となっていることは否めないようです。

今回は高齢者とインターネットの利用についてみていきました。高齢者がインターネットを利用することには当然デメリットもありますが、それを上回るメリットが存在。上手に利用することで、生活を豊かにしていくことは十分に可能です。

一方で、高齢者のインターネット利用率を上昇させるためには、まだまだ多くの課題が残ります。上手に付き合うことで確実に生活の質を高めるインターネット、使用するべきタイミングやその目的をよく見極め、正しく向き合っていくことが大切ですね。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 24件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定