ケアマネジャー資格の失効を緩和する動きがあった

削除要件を緩和する処置をとった宮城県

現行の介護保険法において、ケアマネジャー資格の有効期間は5年で、更新の際は所定の研修を受けることが規定されています。

もし更新をせず、新規の専門員証が交付されないままにケアマネジャー業務を続けた場合、科される罰則は「登録抹消」という厳しいものに。

さらに、処分を受けた日から5年間業務資格を失うという厳しいペナルティを受けることになります。

しかし、介護の現場は忙しく、日常業務に追われて更新の手続きを忘れるケースが発生しているという現状、ケアマネジャーとしての能力・経験に関係なく、手続きに行かなかったというだけで業務ができなくなるのは厳しすぎるとの声が現場から出ていました。

このような状況を鑑みた宮城県が、ケアマネジャーの登録を抹消する「削除要件」を独自に緩和する処置をとったのです。

同県は以前から登録削除のあり方に柔軟性を持たせるよう、内閣府の「提案募集方式」に見直しを求めていましたが、その要望が認められる結果に。今春の国会で介護保険法の改正が行われ、「削除要件の緩和」は制度化される見通しです。

ケアマネジャーは介護を必要とする高齢者が介護保険制度を活用して自立した生活を送れるようサポートを行う専門員。

居宅介護支援事業所や介護施設に所属し、在宅介護・施設介護を受けている高齢者が介護保険サービスをいつどのように利用するかの計画書である「ケアプラン」を作成するがその主な業務となります。

しかし現在、人材不足が深刻化し、ケアマネジャー一人ひとりに課せられる業務量が過多となっているのが現状です。

ケアマネジャーの受験資格が変更に

ケアマネジャー試験は2018年度からその資格要件に若干の変更がなされ、受験資格を持つには

- 規定の国家資格を保有し、かつ各資格に基づく業務に5年間従事していること

- 国家資格は持たないが、生活相談員・支援相談員・相談支援専門員・主任相談支援員として相談援助業務に5年間就いていること

のいずれかの要件を満たす必要があり、受験資格の対象となる国家資格は社会福祉士や介護福祉士をはじめとする、計22項目が該当。資格を取得後は5年ごとに更新が義務付けられており、そのための研修を適宜受けなくてはなりません。

| 2017年までの受験資格 下記のいずれかを満たす |

2018年からの受験資格 下記のいずれかを満たす |

|---|---|

| ①「国家資格等に基づく業務経験5年」 国家資格を保有かつ、各資格の業務に5年間従事 |

変更なし |

| ②「相談援助業務経験5年」 介護施設などで相談援助業務に5年間従事 |

②相談援助業務経験5年 ・生活相談員 ・支援相談員 ・相談支援専門員 ・主任相談支援員 |

| ③「介護資格+介護等業務経験5年」 介護職員初任者研修(ホームヘルパー2級)等の資格を保有していて、5年間介護等の業務に従事 |

資格要件から除外 |

| ④「介護等業務10年(無資格可)」 10年間介護等の業務に従事 |

同上 |

しかし、ケアマネジャーはただでさえ深刻な人材不足で、介護の現場におけるアサインはギリギリの現状。

「忙しさのあまり有効期間が切れていることに気づかない」「更新研修を受ける余裕がない」あるいは「更新研修を終えたものの、その後の手続きを忘れてしまった」といったことが実際に起こっているのです。

有効期限が切れて資格を失効した場合、その時点で業務を停止していれば再研修を受けることで更新はできますが、失効しているのに業務を続けた場合は罰則として「登録抹消」のうえ、5年間の業務資格の喪失となります。

資格の失効緩和が目指される要因

ケアマネジャー全体の高齢化

ただ、宮城県内で登録されている合計1万1,022人(2016年度末時点)のケアマネジャーのうち、実際に更新のし忘れによって登録抹消に至ったのは2016年度内で2名だけです。

この数値だけみると「なぜ宮城県は登録抹消事例がまだ少ないのに、わざわざ条件の緩和に踏み切ったのか?」と疑問も湧いてきますが、その答えは「ケアマネジャーの高齢化」に求められそうです。

というのも、介護の現場にはケアマネジャーの数を減らす要因を少しでもなくし、一人でも多くの人材を確保しなくてはいけない事情があるから。その事情のひとつと言えるのが、ケアマネジャーの高齢化です。

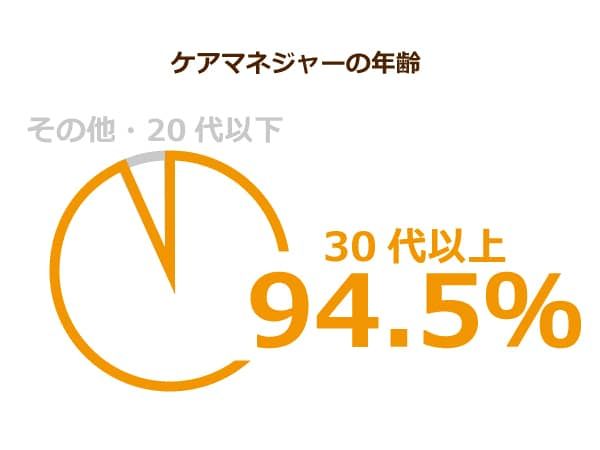

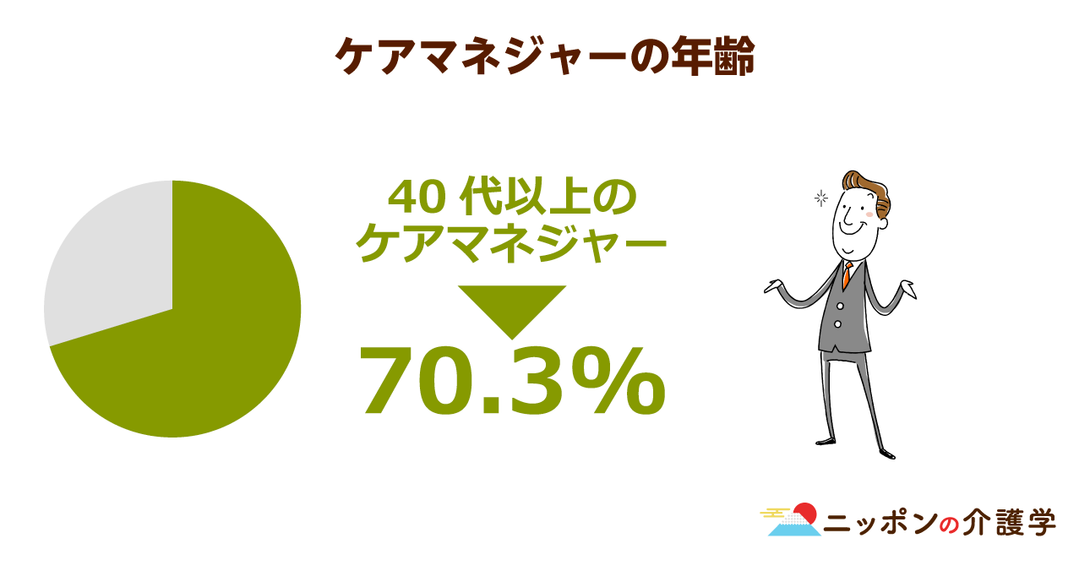

厚生労働省が公表しているデータによれば、40代以上がケアマネジャー資格全体の78.1%を占め、この範囲を30代以上にまで拡大すると93.5%にもおよび、20代の若手がほとんどいないのが現状。

ケアマネジャーはそのハードワークに反して薄給であり、若い人がなろうとしない傾向が強まっているという事実があります。

日本社会の高齢化がどんどん進んでいく中、介護保険サービスを支えるケアマネジャーに若者の成り手が少ないというのは、日本の高齢者福祉における大きな問題点と言えるでしょう。

ケアマネジャー試験の合格者が減少

さらに、介護の現場が人材を必要としている事情として、ケアマネジャー試験の合格者数の少なさを挙げることができます。

そもそも受験者の数自体、思うように伸びていない現状があり、1998年に20万人を突破していた受験者数は、介護保険制度が始まってからは15万人前後で推移。

2016年はここ10年間でもっとも少ない12万4,000人にとどまっています。

しかも近年、合格率が低下しつつあり、これまで行われた全20回の試験の平均合格率25.2%に対して、2012年の19.0%から2015年には15.6%まで下落。

ここ数年は軒並み20%を割り込むようになり、2016年には13.1%と過去最低を記録しました。

受験者数の伸び悩みと合格率の低下が合わさると、必然的に実際の合格者数が減っていきます。

1998年には9万1,269人いた合格者数は2016年にはわずか1万6,281人と、約5分の1にまで減少しているのです。

2017年の試験における受験者数は前年比で約7,000人増の13万1,560人、合格率は同8.4%増の21.5%、また合格者数は同1万1,952人増の2万8,233人で多少の改善がみられましたが、まだまだ十分とは言えません。

ハードワーク×薄給=ケアマネジャー?

ケアマネジャーはとにかく多忙

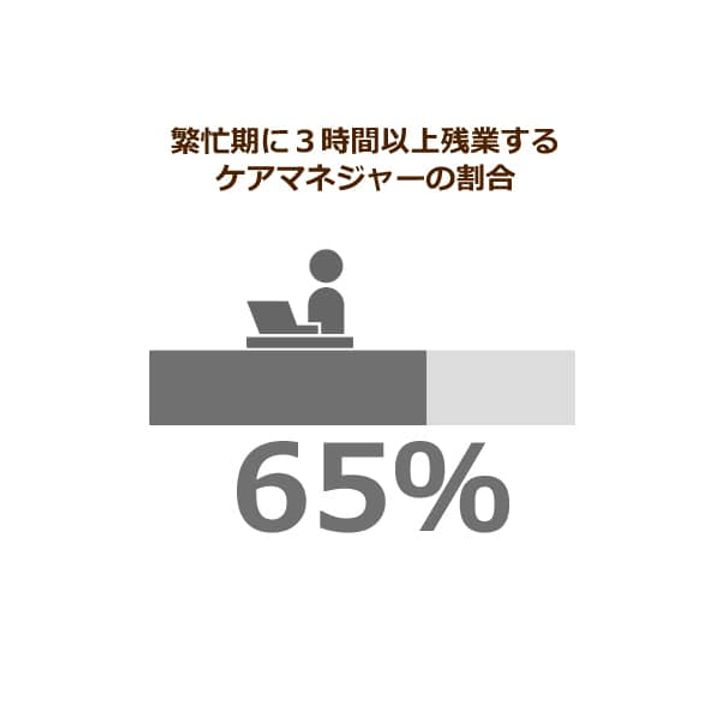

「みんなの介護」が全国のケアマネジャーに行ったアンケート調査(有効回答446人)によると、月に5回以上休日出勤をしている人は全体の約40%、繁忙期(月末および月初め)になると1日あたり3時間以上の残業をするという人は65%に上っています。

利用者から「ケアプランをもっと適切に立ててほしい」といった苦情がくることも多く、ストレスの溜まりやすい仕事であることも事実です。

在宅介護の場においては医療分野の在宅診療医や看護師と、介護分野のホームヘルパーとの調整役となることもケアマネジャーの役目ですが、これもなかなか大変な作業。

医療・介護、双方の知識をまんべんなく持つ必要があるうえ、関係者を集めてケア会議を開催する必要もあるなど、高度なコミュニケーション能力が求められるのです。

さらに、それぞれの作業にはすべて書類作成の仕事が伴うため、事務処理にも忙殺されることとなります。

これだけ忙しく、資格取得が難しい仕事であるにも関わらず、非常な薄給。

厚労省の「賃金構造基本統計調査」によれば、全産業の平均月収(残業代などは含めない)の平均は30万4,000円だったのに対し、ケアマネジャーは25万5,000円。

男女間での賃金格差もあるようで、女性のケアマネジャーはこの平均額よりもさらに低い値となっているようです。

「ケアマネ不要論」を根絶するために

そんなケアマネジャーですが、資格を取得しても独立して経営を始めるのは難しいため、特定の居宅介護事業所や介護施設、老人ホームなどに所属。

その事業者の意向に沿ったケアプラン作成を求められますが、関係者の中には、自分たちだけでケアプランを作れるのでケアマネジャーは不要と考える人もいるようです。

ケアプランの更新の時にだけ現場のスタッフに介護の状況を聞き、自分の目で確かめないままにケアプランを作成し、家族にハンコをもらってくる…という施設所属のケアマネジャーも多いようで、それだったら必要ないだろうというのが、そうした方の主張です。

また、利用者の家族がケアプランの内容に疑問を持った場合、ケアマネジャーにではなく、介護施設のスタッフに直接訴えることもよくあるといいます。

資格取得が困難で、業務も多忙を極める割には薄給で成り手が少なく、さらに現場では必要性を感じないこともしばしば、ということが本当に現実であれば、「ケアマネ不要論」もしっかりと受け止め、ケアマネジャー本来の役割を建設的に議論しなくてはならないのかもしれません。

こうした不要論を跳ね返すには、まずは待遇の改善が必要。

せめて全産業並みの報酬が約束されていればケアマネジャーになりたいと考える優秀な人材が増加し、人手不足も解消されることで、提供するサービスが充実する可能性もあるはずです。

もっとも、このことはケアマネジャーに限ったことではなく、介護業界全体の待遇のあり方についても言えることではありますが。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 101件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定