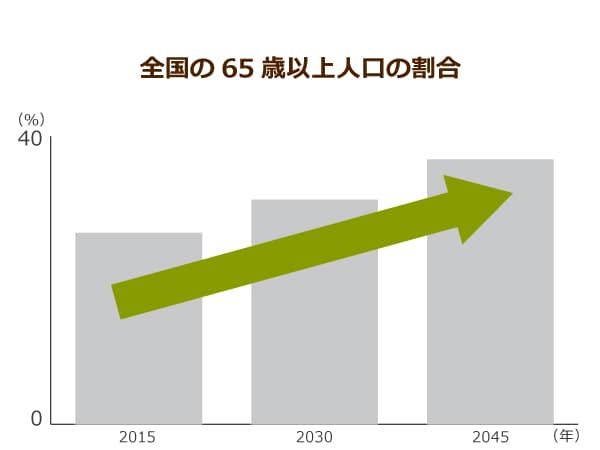

国立社会保障・人口問題研究所が2045年の推計人口を公表

超高齢化社会に突入

国立社会保障・人口問題研究所は3月30日、今から27年後の2045年にすべての都道府県で高齢化率(65歳以上人口の割合)が30%を超え、19の道県では40%を超えるとの推計結果を発表しました。

高齢者人口が急増していくとみられるのは東京都、埼玉県、千葉県、愛知県などの大都市圏で、これらの都県では75歳以上人口が2015年時点の1.5倍以上となる見込み。

また高齢者の割合が増える一方で、14歳以下人口、15~64歳人口は今後すべての都道府県で減少していくと予想されています。

このように少子高齢化が進む中、課題となるのが医療、介護分野における制度・体制づくりをいかにして行っていくかということ。

加藤勝信厚生労働大臣は3月29日の経済財政諮問会議において、2040年頃の社会保障給付費の推計を厚労省として行うとの考えを示しました。

高齢化が進み人口が減少する中、今後の日本社会はどうあるべきなのか、今回の推計結果を受け、専門家の間でも議論の熱が高まりつつあります。

高齢化が特に進んでいる都道府県は?

47都道府県のうち、2045年時点で最も高齢化が進んでいるのは秋田県。

その高齢化率は実に50.1%にまで上昇すると予測されているのです。

県民の2人に1人が高齢者という、驚くべき状況が到来していることになります。

ただ高齢化率が上がるのは秋田県だけでなく、青森県(高齢化率46.8%)、福島県、(同44.2%)、岩手県(同43.2%)、山形県(同43.0%)と東北の多くの県で人口の4割以上が高齢者になる見込みです。

また2045年と2015年の高齢化状況を比べると、1つの特徴がみてとれます。

2015年時点で最も高齢化が進んでいるのは秋田県(33.8%)で2045年の推計と同じなのですが、2番目から5番目に高い県は、高知県(32.9%)、島根県(32.5%)、山口県(32.1%)、徳島県(31.0%)と中国、四国地方の県が占めているのです。

現状では西日本の各県において高齢化率が比較的高くなっていますが、今後東北地方において急速に高齢化が進んでいくことが今回の推計結果から読み取れます。

少子高齢化が起こった背景にあるものは?

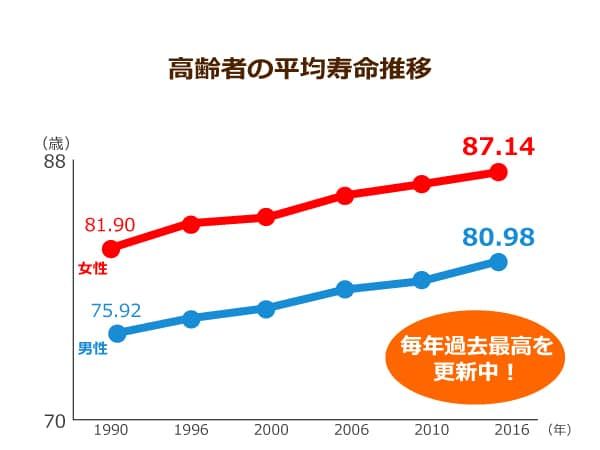

高齢者の平均寿命が年々上がっている

高齢化が進んだ背景として、やはりまず挙げられるのは平均寿命の延伸です。

厚労省のデータによれば、1990年当時における日本人の平均寿命は女性が81.90歳、男性が75.92歳でした。

それが2016年には女性が87.14歳、男性が80.98歳まで上昇し、男女とも5歳以上伸びているのです。

平均寿命が延びることは、それだけ高齢者の人口が増えること意味するので、社会全体の高齢化を進める主要因の1つと言えるでしょう。

また日本においては2015年に、団塊の世代(1947~49年生まれ)が65歳以上となりましたが、そのことも高齢化に拍車をかけています。

1947~49年の3年間における出生者数(合計約806万人)は他の年と比べて突出して人口数が多く、この期間に生まれた人が2015年に65歳以上になったのです。

2025年にはこの団塊の世代が75歳以上となりますが、それに伴って国の負担する社会保障費が、膨大な額になるのではないかと懸念されています。

若い世代は「経済的理由」で子供を持たなくなった

高齢化率の上昇をもたらすもう1つの要因が少子化の進展です。2017年に生まれた新生児の数は94万1,000人(推計値)で、これは1899年に統計を取り始めて以来最低の数値。

出生数が年々低下している背景には、若者の晩婚化の進展があります。

1985年当時の平均初婚年齢は夫28.2歳、妻25.5歳でしたが、2015年には夫31.1歳、妻29.4歳にまで上昇。

晩婚化に伴い合計特殊出生率(女性一人当たりの平均出産数)も下がり、1949年時には4.32人、1974年時には2.14でしたが、2016年時点では1.44となっています。

厚労省の「出生動向基本調査」によれば、若い世代が子どもを持たない理由として最も多かったのは「経済的理由」。子育てや教育にお金がかかるため、子どもを持とうとしない若者が増えているのです。

すべての人が尊厳のある老後を送るには介護施設の充実化が必須…?

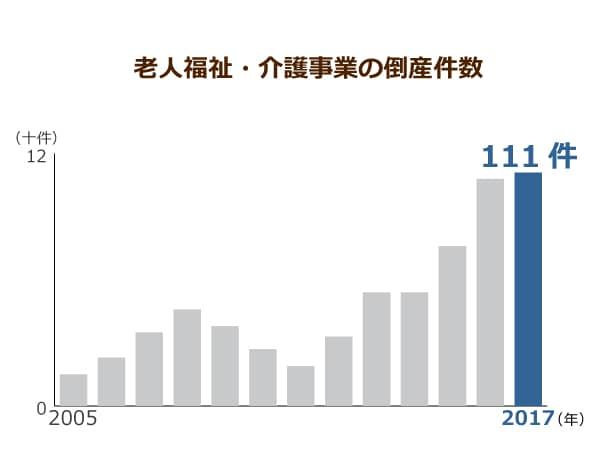

介護事業の倒産件数は右肩上がり

東京商工リサーチが行った調査によると、2017年における老人福祉・介護事業の倒産件数は111件となり、過去最多となりました。

2005年以降における倒産件数の推移をみると、多少上下することはあるものの、2010年以降は右肩上がり。

高齢化が進んで介護サービスへの需要増が進む中で、介護事業所の倒産が相次いでいるのです。

倒産件数増加の背景にあるのが介護職の人手不足。

介護職は給料が安くて仕事がきついというイメージが強く、新規の人材がなかなか回ってこないのです。

政府は人材確保策として「勤続10年以上の介護福祉士に対して月8万円の給与加算を出す」ことを決めていますが、これは離職防止にはなるものの、新たな人材の確保という点ではどのくらい効果があるのか疑問が残る施策。

倒産件数を減らして介護施設の充実化を図るためにも、介護分野で働きたいと考える若者を増やす施策・サポートが、現在求められていると言えます。

一部の介護施設の夜勤、過酷な勤務は16時間超え!

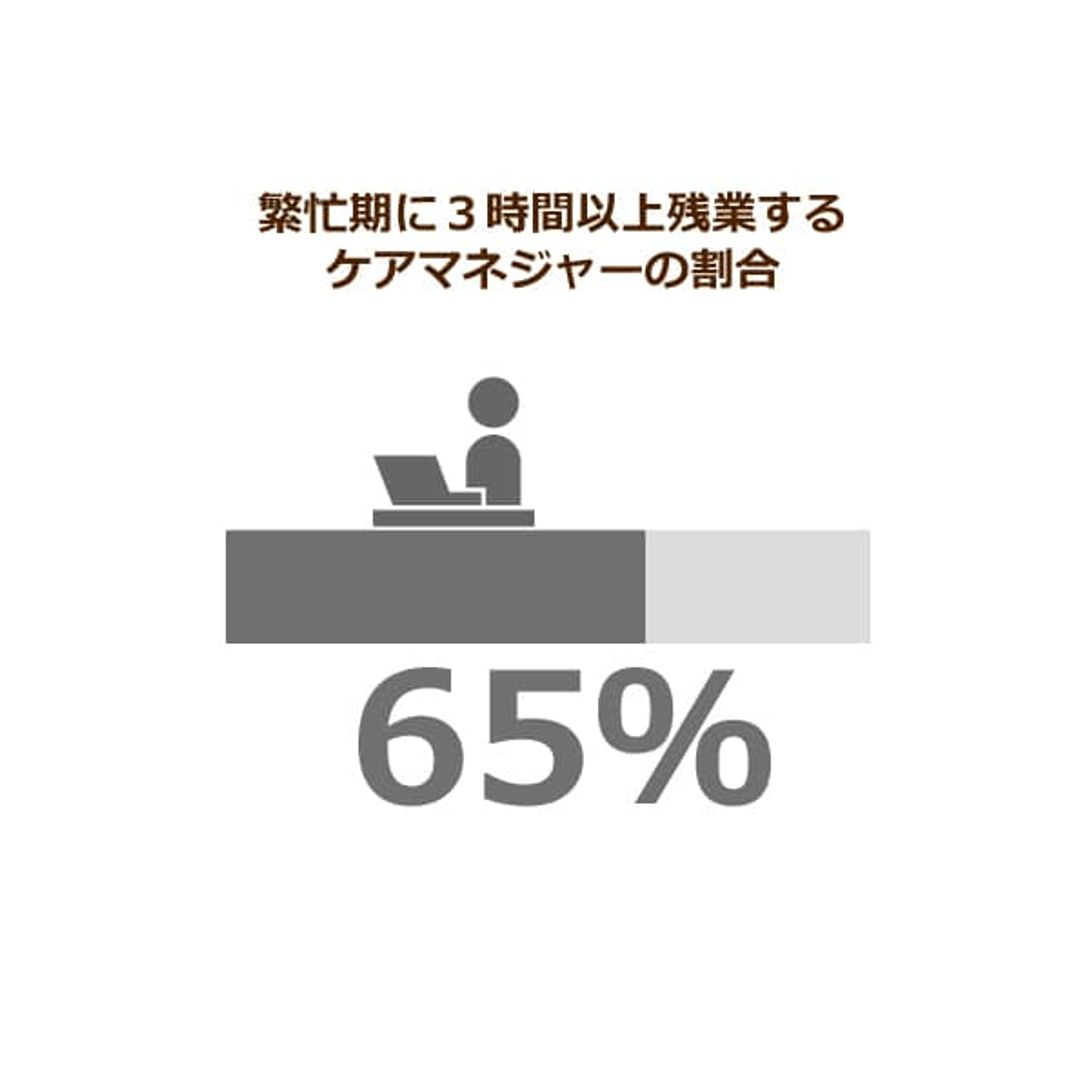

日本医労連が行った「夜勤勤務の実態調査」によると、夜勤1回あたりの勤務時間が16時間以上に及んでいる介護施設の職員は全体の7割以上。

またグループホームや小規模多機能型施設では、夜勤職員数が1人だけであることも多く、仮眠室を設置していない施設も半数以上に上っているのです。

こうした過酷な勤務形態は、介護職に対するイメージをさらに悪化させ、新規人材の参入を拒む大きな原因となっています。

ただ現場の介護施設・介護事業所としても、高齢化の進展によって利用者数が増える中で人手が足らず、止むを得ずこのような勤務体制を取っているのが現状です。

介護職員の総数は2000年から2015年にかけて約3倍に増えていますが、それでも必要とされる人材数には遠く及んでいません。

2016年度の介護分野における有効求人倍率は3.02で、全産業平均よりも2倍以上高いのです。

介護現場における過酷な状況を払拭し、介護施設が働く場所としてより望ましいものになるためは、人材確保対策が急務であると言えます。

「2045年問題」は介護問題だけでは解決しない

介護施設の充実化・人材確保対策といった介護問題の解決に取り組むことも大事ですが、2045年には秋田県の高齢化率が50%を超え、全都道府県で高齢化率が30%を超えるといった将来的な状況を考えると、それだけでは真の問題解決に至りません。

人口減少に伴う税収の減少、そしてその一方で増え続ける社会保障費のことを考えると、もはや高齢者問題は、介護問題を解決しただけでは対応できないところまで来ていると言えるでしょう。

現在政府は「ニッポン一億総活躍プラン」を策定し、「希望出生率1.8」の実現に向けて、子育て支援、仕事と子育てを両立できる働き方改革、保育サービスの充実化などさまざまな少子化対策に取り組んでいます。

ただこうした制度的な支援も大事ですが、より重要になるのは、国民が一体となって少子化・子育て問題に真剣に意識を向けることです。

家族が子どもを育み、家族を地域・社会が支えるという社会意識が醸成されていないと、国が行う施策の効果は十分に発揮されません。

国、地方自治体、企業、地域社会が連携し、社会全体の意識改革に取り組んでいくことが、「2045年問題」対策における大きなポイントと言えます。

今回は、国立社会保障・人口問題研究所が発表した2045年の高齢化問題について取り上げました。少子高齢化は日本人全員が取り組むべき課題。国民1人1人が高い意識を持って、真剣に問題に取り組んでいく「意思」が必要だと言えるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 12件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定