厚労省、介護保険料の推計を公表

現役世代の介護保険料が過去最大を記録

厚労省は、2018年度に40~64歳(第2号被保険者)の会社員・公務員が負担する介護保険料が、1人あたり平均で5,723円(労使折半する前の額)になるとの推計をまとめました。これは昨年よりも81円高くなる計算となっています。

また、自営業者など国民健康保険に加入している人の介護保険料は昨年度比104円増である5,659円となり、どちらとも過去最高額を更新する見込みです。

厚労省によれば、2018年度における介護費(介護給付費)の総額は10兆7,323億円。

高齢化が進む中で介護サービスを利用する高齢者が増えており、それに伴って40~64歳の現役世代が負担する介護保険料も年々増えつつあるのが現状です。

介護保険制度が始まった2000年当時、会社員・公務員が負担する介護保険料は2,075円。

2018年度の平均月額はそれの約2.8倍です。

しかし少子高齢化が今後も進展することを考慮すると、現状が頭打ちというわけではなく、今後さらに高齢化が進むと考えられます。

特に、団塊の世代(1947~49年生まれ)が75歳以上となる2025年以降は介護保険の要支援・要介護の認定者数が急速に増えることが見込まれ、それに合わせて保険料も相当額上がっていくことが予想されるのです。

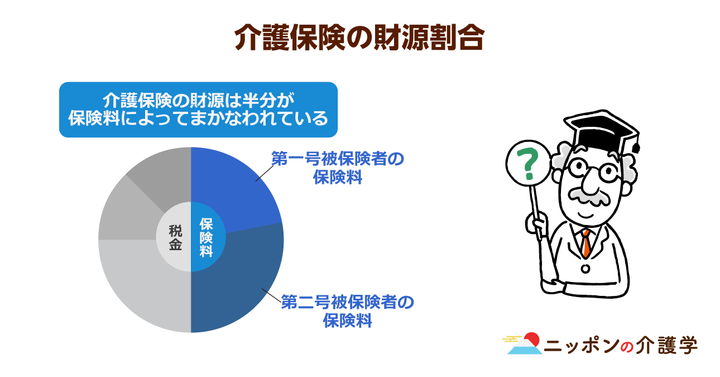

介護保険の財源は介護保険料と税金

介護施設や介護事業者への介護報酬として使われる介護保険の財源は、税金が50%、保険料(65歳以上の第1号被保険者、40~64歳の第2号被保険者が負担する)が50%となっています。

税金部分については、国の負担金が25%、都道府県の負担金が12.5%、市区町村の負担金が12.5%という内訳です。

また、保険料の部分については、「介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令」が2017年11月に改訂され、2018~2020年は第1号被保険者(65歳以上)が約23%、第2号被保険者(40~64歳)が27%と定められました。

第1号被保険者が納める介護保険料は、市区町村ごとの実情(介護サービスの利用量、第1号被保険者の人口数)に応じて「基準額」が定められ、それに本人の経済状態に応じた「保険料率」を掛けて計算されます。

一方、第2号被保険者が納める介護保険料は、会社員・公務員の場合は給与・賞与に「保険料率」を掛けた額(保険料率は加入している健康保険組合によって異なる)。

自営業者など国民健康保険に加入している人は、本人の所得に応じた額を市区町村が決定し、国民健康保険料に上乗せする形で徴収されます。

日本の介護費用事情はどうなっている

介護保険料は第一、第二共に年々増加

先ほども触れましたが、第1号被保険者(65歳以上)、第2号被保険者(40~64歳)が負担する介護保険料は年々増加。

第1号被保険者が負担する保険料(自治体ごとに定められる「基準額」の全国平均)は、2000年~2002年度は2,911円でしたが、2005~2007年度に4,000円を越え、2015~2017年度は5,514円にまで増えています。

2017年度の保険料の額は、介護保険制度が始まった2000年度の約1.9倍。

また第2号被保険者が負担する保険料(事業主負担分、公費分含む)は、2000年度では2,075円でしたが、2009年度には4,000円、2014年度には5,000円を突破。

2016年度では国民健康保険加入者は5,347円、被用者保険(雇用された場合に加入する保険)加入者は5,432円となっています。

2017年度における保険料は、2000年度当時の約2.8倍。

17年間における増加幅は第1号被保険者よりも大きくなっているのです。

介護給付費が10兆円に突入

介護保険料が年々増え続けている背景にあるのが、介護費(介護給付費)の増額化です。介護保険制度が始まった2000年度は約3.6兆円でしたが、2009年度において7.4兆円、2017年度には2000年度の3倍である10.8兆円となりました。

高齢者人口が増えつつある中、高齢者1人当たりに掛かる介護費も増え続けているのが現状です。厚労省の資料によれば、80~84歳における要介護認定者1人当たりの介護費は2005年当時で37.2万円でしたが、2013年では39.7万円まで増加しています。

90歳以上だと、2005年当時は130.6万円だったものが、2013年には20万円以上増の153.9万円。今後もこの傾向が続くと、団塊の世代が75歳以上となる2025年には、介護費はさらに膨らむことが予想されるのです。

こうした介護費の増大化は、日本の「社会保障給付費」増にさらに拍車をかけることになります。

介護費は社会保障給付費の「福祉その他」の項目に含まれていますが、1970年当時におけるその額は0.6兆円ほどでした。

しかしその後増加し続け、1990年には4.8兆円、2010年には19.2兆円となり、2017年(予算ベース)では24.8兆円まで増えています。

2017年時点における社会保障費の総額は120.4兆円。このまま増え続けると財政が立ち行かなくとも言われている中、介護費の増大化も、社会保障費増に大きく関係しているわけです。

このまま介護保険料が膨らみ続けると生活すら困難に?

保険料が今後高額化していくのは間違いない…

保険料額のこれまでの推移をみると、第1号被保険者の保険料(第1号保険料)は3年ごとに最大で800円ほど増え、第2号被保険者の保険料(第2号保険料)は毎年度ごとに100~数百円ほど増えていることが読み取れます。

少子高齢化が進む中でこの傾向は今後も継続していくと見られ、厚労省の試算によれば、第1号被保険者が負担する保険料は、2020年度には6,771円、2025年には8,165円に上るとのこと。

第2号被保険者の保険料についても、2000年度からの第1号被保険者の増加幅を考慮すると、一概には言えませんが、やはり2025年には8,000円近くに上るであろうと予測できます。

現行制度では、40歳を迎えると第2号被保険者となり保険料を負担することになりますが、現状よりも2,000円以上高額になるとみられる2025年度時点の負担者には、現時点(2018年4月時点)で33歳前後の若い世代も含まれるわけです。

2025年以降も保険料が高額化していくことはほぼ間違いなく、現在10代、20代の若者は、それだけ大きな負担を負っていくことになります。

2065年には1人の高齢者の負担を若者1.3人で支える形に

「平成29年版高齢社会白書」によれば、高齢者(65歳以上)と現役世代(15~64歳)の人口比率は、1950年時点においては「1:12.1」(高齢者1人に対して現役世代12.1人)という割合でしたが、1980年には「1:7.4」、2000年「1:3.9」、そして2016年には「1:2.2」にまで低下。

今後さらに低くなり、2025年には「1:1.9」、2065年には「1:1.3」となる見込みです。

この比率が低くなるほど、現役世代1人当たりの「高齢者を支えるための年金、医療費、介護費」の負担額は大きくなります。このままでは遠くない将来、現役世代は高齢者を支える負担に耐え切れなくなるかもしれません。

今回は、2018年度における現役世代の介護保険料のニュースを取り上げ、介護費そして社会保障費の現状と将来のありようについて考察しました。

若年者への過剰な社会保障費負担を回避するには、一部ではすでに政策が始まっているものもありますが、働ける高齢者への年金受給を遅らせる、経済的に余裕のある高齢者への医療費、介護費の自己負担額を増やすなど、「高齢者の側にも支えてもらう」という仕組みづくりも早急に必要なのかもしれません。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 10件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定