厚生労働省、訪問サービスについて実態把握を提案

日本看護協会、訪問系のハラスメント問題について調べるよう要請

4月4日、厚労省社会保障審議会の介護給付分科会において、日本看護協会副会長の齋藤訓子委員は、訪問介護を始めとした、訪問系のサービスにおける安全面・ハラスメントの問題が顕在化しつつあると指摘。厚労省に実態調査の要請を行いました。

訪問系の介護サービスは要介護者の自宅で行われるため、サービス提供者と利用者は、いわば「密室」の中に置かれることになります。

そうなると実際にそこで起こっていることが第三者には見えないため、サービス提供者は、利用者からさまざまなハラスメントを受けるリスクがあるのです。

実際こうした声は介護現場の関係者から頻繁に上がっており、齋藤委員の指摘を受けた厚労省の担当者は、今後どのような調査ができるのか、これから検討していくとの意向を示しました。

訪問介護は、訪問介護職員(ケアワーカー、ホームヘルパー)が利用者(要支援、要介護の認定者)の住まいを直接訪問し、「身体介護」(食事や入浴、排泄時に体に触れる介助をする)、「生活援助」(家事全般のサポートをする)などを行う介護保険適用のサービス。

住まいを訪問するというサービスの特性上、利用者と訪問介護職員が1対1になることも多く、それゆえに生じるさまざまな問題があるのも事実です。

女性の介護職はセクハラを受けやすい?

2013年度の「介護労働実態調査」によれば、訪問介護員(ホームヘルパー)の男女比は男性7.6%、女性92.4%で全体の9割以上が女性。

こうした現状もあって、訪問介護の現場で起こる大きな問題の一つが「セクシャルハラスメント」です。

社会福祉士の荒木昭雄氏がホーヘルパー404人を対象に行った調査では、「セクハラを受けた経験がある」と答えた人は全体の37.9%、4割近くに上っています。

また訪問介護員だけでなく、サービス提供責任者(女性比率87.7%)、介護職員(女性比率75.2%)、生活相談員(女性比率61.0%)、介護支援専門員(女性比率78.1%)と介護分野においては軒並み女性職員の割合が高く、訪問介護員同様、セクハラに苦しむ職員は多いようです。

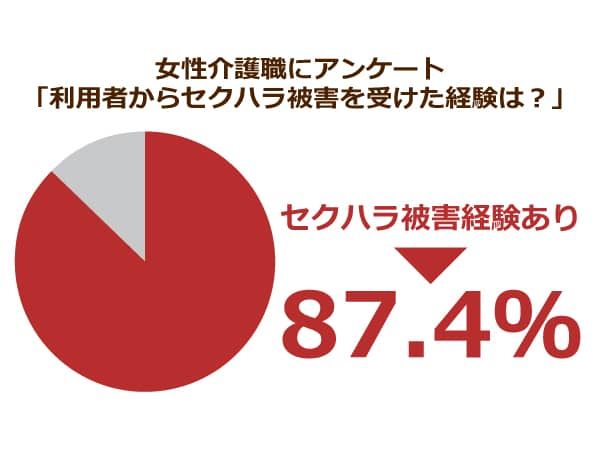

「みんなの介護」が女性介護職の方に対してセクハラ被害の有無を問うアンケート調査を実施したところ、総回答7,846のうち「ある」との回答は6,846で、実に87.3%にも上っています。

女性職員が多い介護業界では、セクハラの問題は決して珍しいことではないのです。

介護士が患者から受けるハラスメントとは?

セクシャル・ハラスメントによる被害

女性の介護職員が利用者から受けるセクハラとしては、卑猥な冗談を言ってくるといった言葉によるセクハラや介護中にボディタッチをしてくる、ベッドに引きずり込もうとする、キスを迫る、性器を見せようとするなど、さまざまなケースがあります。

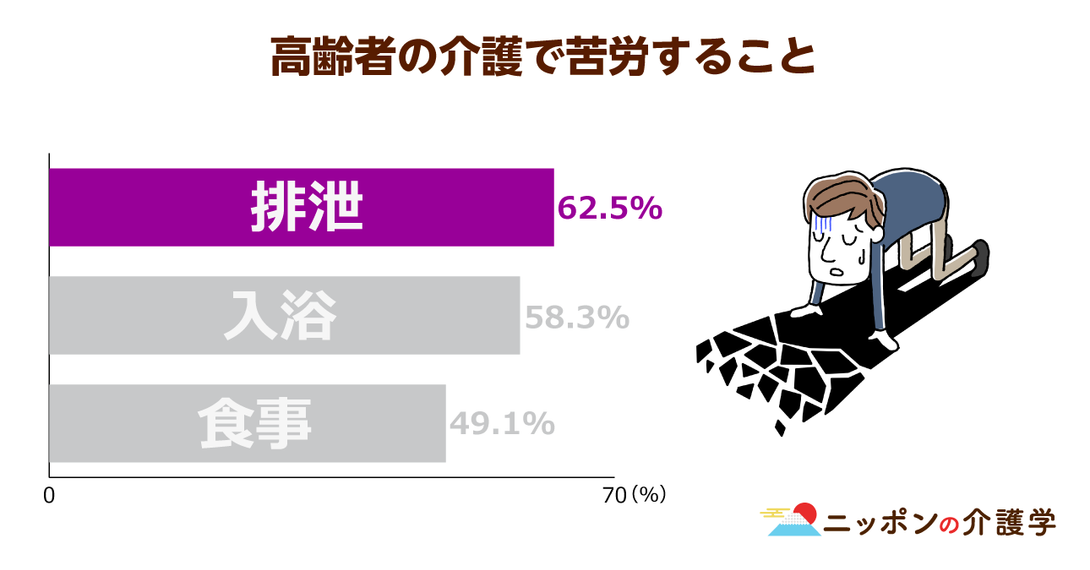

介護の現場では食事、入浴、排泄などの介助の時はもちろん、歩行時のサポート、ベッドから車いすへの移行時のサポート、ベッド上での床ずれ予防のための体位変換時など、介護職員は利用者の体に直接触れる機会が多く、セクハラを受けやすい状況にあると言えるでしょう。

しかし性的な嫌がらせや迷惑行為を受けても、「要介護者は大変な思いをしているから…」「自分の方にも非があったかもしれない」などと考え、セクハラ被害を訴え出ない介護職員は少なくありません。

介護労働実態調査によれば、利用者からのセクハラ・暴力を経験した介護職員のうち、その事実を「報告しなかった」という人は調査対象者全体の21%に上っています。

また「報告したが、未解決」も全体の20%に及んでおり、介護職員が所属する事業所・施設において、セクハラの問題にしっかりと対処できていない現状もあるようです。

パワー・ハラスメントによる暴力

セクハラだけでなくパワハラもまた介護の現場で頻発しています。神戸市看護大学の研究チームが、2015年12月~2016年1月にかけて行った兵庫県内の訪問看護師に対するアンケート調査では、「暴力」を受けたことがあるとの回答は全体の50%に上りました。

「暴力」の内容について詳しく尋ねると(複数回答)、最も多かった回答が「威圧的態度」(49%)、続いて多かったのが「侮辱的な言葉を言われる」(45%)で、いわゆるパワハラに該当するケースが多く含まれていたのです(なお「身体的な暴力」は28%)。

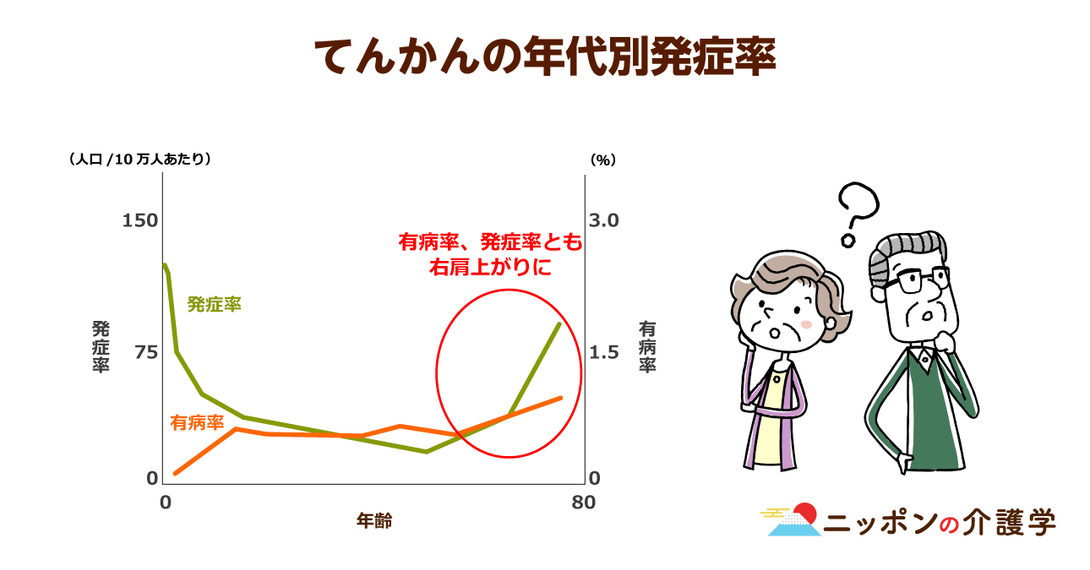

ただ高齢者が怒りっぽくなる、「キレやすくなる」のには、医科学的な理由があります。年齢を重ねるにつれ、理性を司っている脳内の「前頭葉」が衰えてしまい、怒りの感情を抑えられなくなるのです。

また脳機能の低下に伴い記憶力も衰え、さらに耳が遠くなっていることも多いことから、他人の話をきちんと理解することが難しくもなってきます。

こうしたことが相まって、高齢者はイライラしやすく、感情を爆発させやすいのです(もちろん、どんな理由があろうとも暴力・暴言は許されることではありません)。

ハラスメントによる人的損害は大きい

訪問介護職員は人手不足

現在、介護業界では人材不足感が強まっており、厚労省は2015年に、このままいくと2025年には全国で介護職員が約38万人不足するとの推計を発表しています。

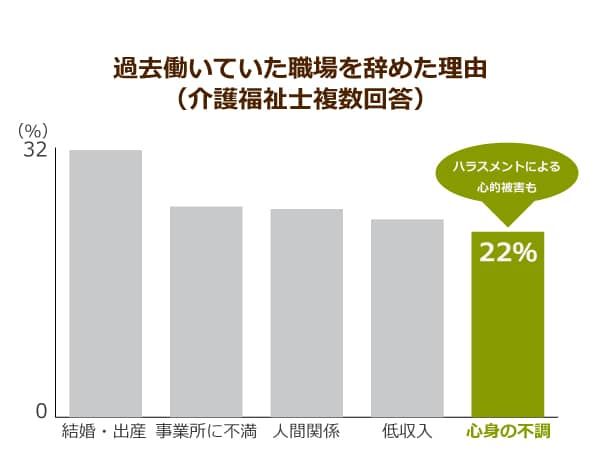

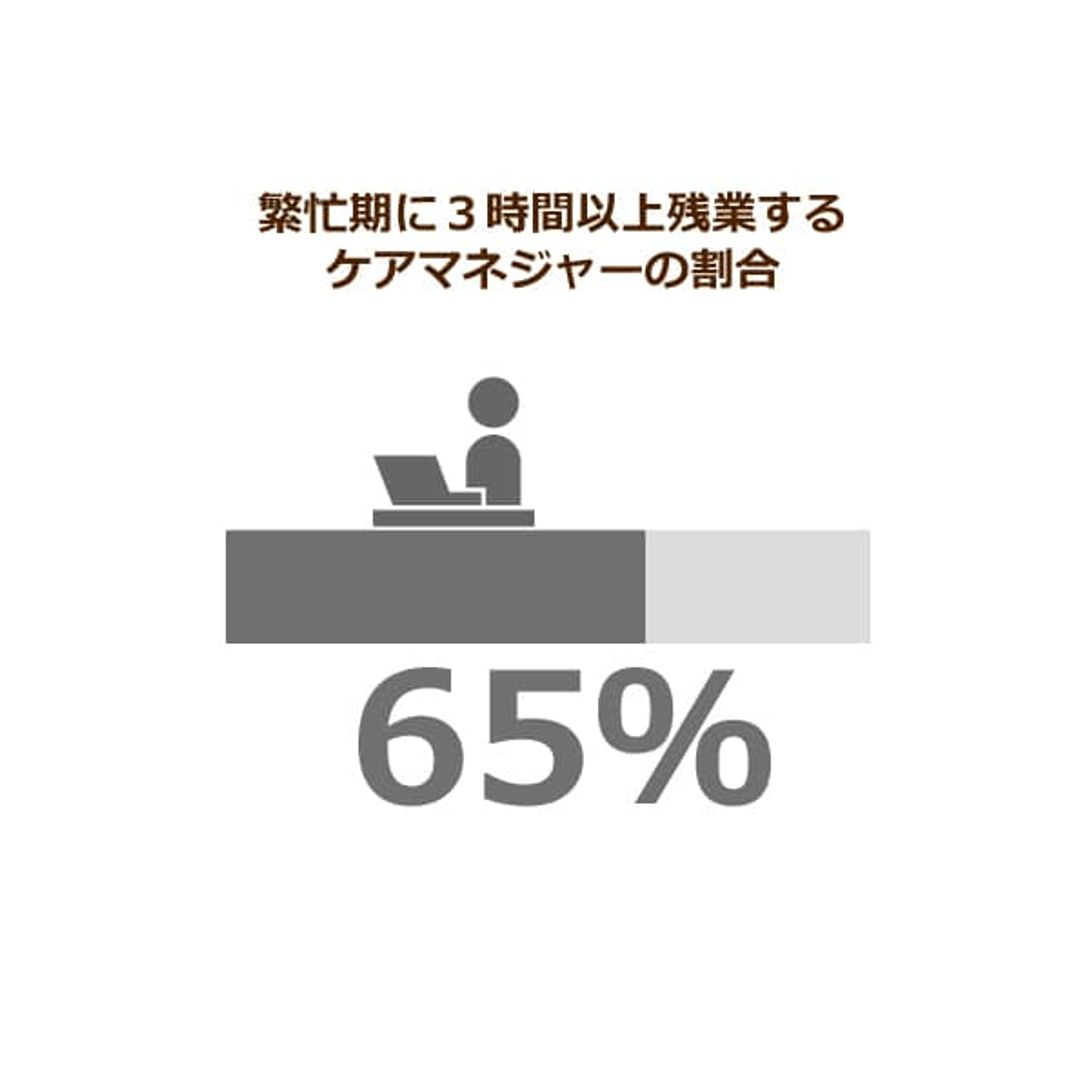

人材確保のためには職員の離職防止、定着促進を勧めることが必要ですが、厚労省の資料によれば、「過去働いていた職場を辞めた理由」として「心身の不調(腰痛を除く)」を挙げた介護福祉士(訪問介護職員も含む)は22.0%。

心身の不調が生じた原因としては、これまでの議論を踏まえると、利用者からのハラスメントが影響していることも原因の一つと考えるべきでしょう。

また、厚労省は訪問介護職員の不足を解消すべく、今年度から、「生活援助」をメインに行う訪問介護員を養成する「生活援助従事者研修(基本59時間の研修時間)」を実施することを決めています。

生活援助は調理、掃除、ゴミ出しなど家事のサポートがメインで、介護の専門家でなくとも行える業務です。

なので、高度なスキル・知識を必要とする「身体介護」は介護福祉士や介護職員初任者研修(130時間の研修時間)修了者などが行い、そうしたスキル・知識を要さない生活援助は、生活援助従事者研修修了者でも行えるようにしました。

人材が不足する中、より合理的な人材活用をすべく行われた制度変更ですが、そこまでせねばならないほど、訪問介護職員の不足度がいよいよ深刻なものになってきたとも言えます。

今後、需要が増す訪問介護職員

「平成29年版高齢社会白書」によれば、全国の55歳以上の男女に「最期をどこで迎えたいか」を尋ねるアンケート調査を行ったところ、最も多かった回答が「自宅」の54.6%。

また、「延命治療に対する考え方」については、91.1%の人が「延命のみを目的とした医療は行わず、自然にまかせてほしい」と回答し、「少しでも延命できるよう、あらゆる医療をしてほしい」と答えた人は4.7%しかいませんでした。

「無理な延命治療は行わず、自分で静かに最期の時を迎えたい…。

」そう考えている人が非常に多いわけです。

自宅で医療ケア、看取り介護を受ける場合、訪問介護職員のサポートは欠かせません。最期の時が近づくにつれ、苦しみや不安の解消に取り組み、少しでも快適な生活環境を整えようとしてくれる訪問介護職員のサポートは重要になります。

しかし一部の悪質な利用者がハラスメント行為を繰り返すことで心身に疾患を患い、志半ばで退職する訪問介護職員が多いのも事実。

訪問介護職員の不足度がさらに深刻化すると、介護を受けたくても受けられない介護難民を大量に発生させることにもつながります。

人材確保という意味においても、訪問介護職員に対するハラスメント行為は何としてもなくしていかなくてはなりません。

今回は、厚労省社会保障審議会の介護給付分科会において取り上げられた、訪問介護職員に対するハラスメントの問題について考察しました。介護現場におけるハラスメント行為を少しでも減らすためにも、厚労省による早急の実態調査が望まれます。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 32件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定