高齢者の多剤併用について国が指針をまとめる

高齢者の処方薬剤種類数は増加したまま横ばいに

厚労省の「平成26年調剤医療費(電算処理分)の動向」によると、処方1件あたりの薬剤種類数は、2007年から2010年にかけて緩やかに上昇。その後横ばいが続いているという状況です。

ただ高齢になるにつれ、高血圧や動脈硬化、糖尿病などいくつもの疾患を抱えるようになるため、加齢と共に処方される薬が増えるのが通例。

厚労省は、2014年にある県に住む75歳以上の方を対象に薬の服薬状況について調査を行いましたが、対象者の20.2%の人が日常的に10~14種類の薬を服用し、7.1%の人が15種類以上もの薬を服用している実態を明らかとしています。

人によって多少差異はあるものの、加齢とともに心身状態が衰えるのはやむを得ず、運動能力や免疫力の低下によって、何らかの病気に直面するリスクは高まらざるを得ません。

65歳から70代、80代と加齢が進むにつれて、日常的に服用せねばならない薬が増えてくるのは、仕方のない部分もあります。

しかし、服用する薬の数が増えると、有害症状・副作用の増加、調剤医療費の増額化など、さまざまな問題も起こってくるのです。

2018年6月にも「高齢者の薬の適正使用の指針」が策定予定

多剤併用によってさまざまな有害症状・副作用が生じる「ポリファーマシー」の問題に対応すべく、厚労省は来月にも、薬の処方内容を見直すための手順などを示した「高齢者の医薬品適正使用の指針」を初めて策定する予定です。

内容は主として医師及び薬剤師向けのものですが、日常的に多くの薬を服用している高齢者とその家族にとっても、参考にできる部分は多いでしょう。

厚労省によると「高齢者の医薬品適正使用の指針」とは、高齢者に対する薬物療法の適正化(薬物による有害事象の回避など)を目指し、高齢者の特徴に配慮した薬物療法を実践するための、基本的留意事項をまとめたガイダンスとのこと。

診療や処方の際の参考情報を提供することを意図して作られ、対象患者としては65歳以上を想定していますが、特に平均的な服用薬剤の種類が増える75歳以上の高齢者に重点を置いた内容となる予定です。

具体的な指針の内容については既に案として示されていますが、そこでは通院先が多いゆえに薬が増えてしまうこと、副作用によって出た症状を抑えるべく、さらに薬を足して対処しようとする悪循環が起こる可能性などについても言及しています。

一方で、医師に対しては有害な症状が起こっていないか、薬に見合う効果がきちんと出ているのか、定期的な確認を行うように求めているようです。

多剤併用による問題点とは

国民医療費用が6年で2兆円も増加

厚労省の「平成27年度国民医療費の概況」によれば、2015年度における国民医療費の額は42兆3,644億円。2010年度は37兆4,202億円でしたから、この5年間だけで5兆円ほど増えているという状況です。

中でも調剤医療費の増額化は著しく、2009年度時点では5兆8,695億円だったのに対して2015年度には7兆8,746円となり、ここ6年のうちに2兆円近くも増えたことになります。

国民医療費に占める調剤医療費の割合は20%ほどですが、調剤医療費が年々増えているということは、国民医療費の増額化に大きく寄与していると言えるでしょう。

調剤医療費が増えているということは、それだけ処方される薬の数・種類が増えているということ。高齢者に対して過度な種類の薬を処方することは、有害症状を生むだけでなく、調剤医療費増・国民医療費増という形で、国民全体の負担増につながってくるわけです。

有害事象(ポリファーマシー)の発生

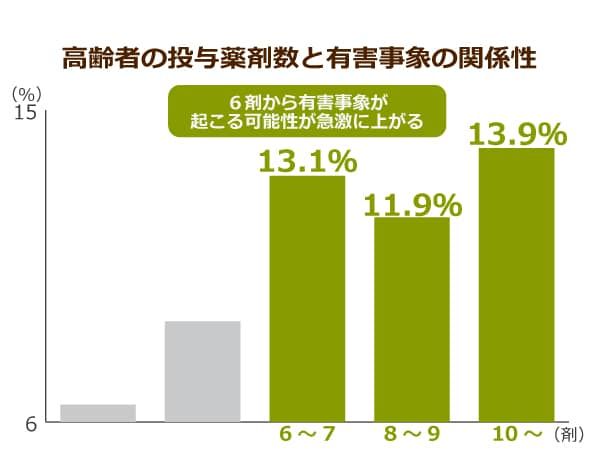

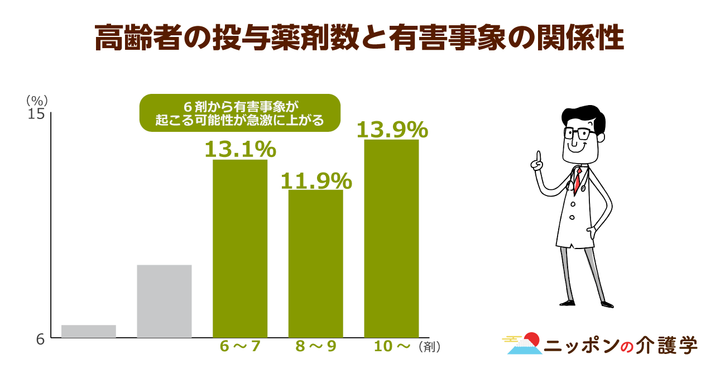

東京大学医学部付属病院老年病科が行った調査(1995年から2010年に東京大学病院の老年病科に入院した65歳以上の高齢者2,412人が対象)では、投与薬剤数が6剤以上になると、薬物有害事象(副作用)発生率が急激に上昇することが明らかにされています。

また大学病院老年科5施設(杏林大学高齢医学科、名古屋大学老年内科、東北大学老年化、大阪大学老年・高血圧内科、東京大学老年病科)が行った調査によれば、高齢者の薬物有害事象の主な症状とその内訳は、意識障害(9.6%)、低血糖(9.6%)、肝機能障害(9.6%)、電解質異常(7.7%)、ふらつき・転倒(5.8%)です。

意識障害は、起こそうとしても寝続けて目を覚まさない、起きているのに反応が鈍い、すぐに寝てしまうなどの症状が典型的。低血糖は血糖値が急激に低下することで起こり、手・指の震え、動機、頻脈、顔面蒼白、発汗などが生じます。

そして肝機能障害は、食欲減退、足のむくみ、お腹の張りに加え、「疲労が回復しない」、「体を動かすとつらい」といったことがよくみられる症状。電解質異常は血液中のミネラル(電解質)のバランスが崩れる状態の総称のことを言います。

ポリファーマシーは救急搬送レベルの怪我にも繋がる

薬の副作用がきっかけで起こる転倒

先の薬物有害事象の症状の例にはふらつき・転倒も5.8%の割合で起こっていることが明らかにされており、起こる場所・場面によっては転倒を引き起こす恐れもあります。

また、常時薬を5剤以上服用している人は転倒の危険性が1.3倍高まるとの研究結果もあり、以上のことを踏まえると、ポリファーマシーは高齢者に重大な転倒事故を負わせるリスクを高めることになるとも言えるでしょう。

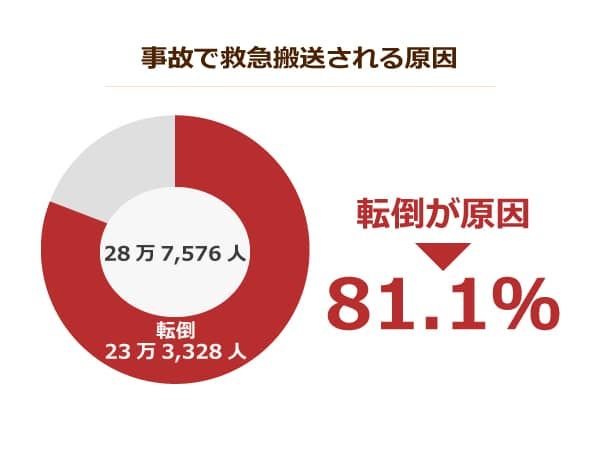

東京消防庁の調査によると、2012年からの5年間で「事故」を理由に救急搬送された高齢者28万7,576人のうち、「ころぶ(転倒)」事故を原因とするものは23万3,328人で、全体の約8割に上っています。

高齢者の場合、転倒によって救急車で病院に運ばれる人が圧倒的に多いわけです。

加齢と共に身体機能、運動神経が衰えるのは避けられず、そのことが原因で転倒のリスクが高まるのはやむを得ないことでしょう。それに加えて、ポリファーマシーを原因とする転倒の危険性も高まるとなると、高齢者の転倒事故件数は増えていくことになります。

多剤併用が起こる原因は?

ポリファーマシーが起こってしまう理由としては、医師側、患者側それぞれの持つ問題点に起因するというのが、有識者による一般的な見方です。

医師側の問題点としては、病院・診療科間で患者に関する情報を共有できていないという指摘がよくされています。例えば高齢者に薬が処方される際、胃の負担軽減のために胃薬も併せて処方されることが多いです。

ところが、持病の多い高齢者の場合、別の診療科で同様の理由により既に胃薬が処方されていることも多く、そのことを知らずに胃薬を処方すると、必要のない薬を過度に処方していることになります。

また、高齢者に表れている特定の症状が薬剤を原因とする副作用によるものだと気づかずに、その症状を抑えるための薬を追加で処方してしまう、というケースも多いようです。

一方、患者側の要因としては、薬の処方内容に関心を持たない人が多い、ということがしばしば指摘されています。副作用のリスクについて認識せずに、なんとなく「薬をたくさん処方されないと不安」と感じる患者はたくさんいるようです。

もちろん、医師・薬剤師が説明する処方内容をできるだけ理解し、「本当にそんなに薬を飲む必要があるのか」と疑問が生じた場合は、すぐに質問する意識を持つ姿勢はやはり大事。

また、病院に行く際、服薬情報が記された「お薬手帳」を必ず持参することも、副作用を避ける上では重要です。

今回は高齢者に多いポリファーマシーの問題について考えてきました。来月策定される「高齢者の医薬品適正使用の指針」によってこの問題にどのくらいメスを入れられるのか、今後とも注目が集まりそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 3件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定