高齢者運転者は増加傾向にある

高齢者運転者が引き起こした事故件数は若年者の2倍!

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、日本における高齢化は急速に進行中で、1990年には12.1%、2000年に17.4%、そして2016年では27.3%にまで上昇。

将来的にこの割合はさらに高まり、2020年には28.9%、2030年には30%を超えて31.2%に達すると推計されています。

こうした高齢化の進展と共に上昇しているのが、高齢運転者によって引き起こされる交通事故です。

「交通安全白書」(2017年版)によれば2006年当時、死亡事故全体に占める75歳以上の運転者による死亡事故件数の割合は7.4%でしたが、2016年には13.5%まで上がっています。

また「年齢階層別免許人口10万人あたりの死亡事故件数」(2016年)では、75歳以上の運転者が起こした死亡事故件数は8.9件で、これは75歳未満の運転者が起こした死亡事故件数(3.8件)の2倍以上多い値です。

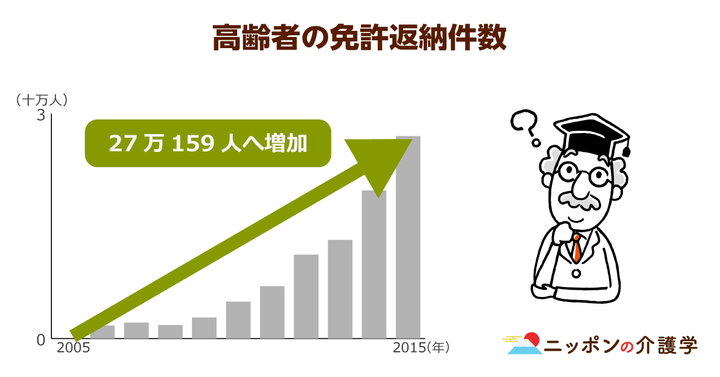

こうした高齢ドライバーによる死亡事故の割合が高まるにつれて、運転免許証を自主返納すべきとの世論も強まり、2015年の高齢者による運転免許証返納者数は10年前の約15倍となる27万159人に。

高齢者は免許を返納すべきという社会的な「圧力」が高まりつつあるわけです。

高齢者の免許返納に警鐘を鳴らす専門家も

運転免許証を返納する高齢者が増え続ける一方で、こうした傾向が強まることに警鐘をならす専門家・研究者もいます。

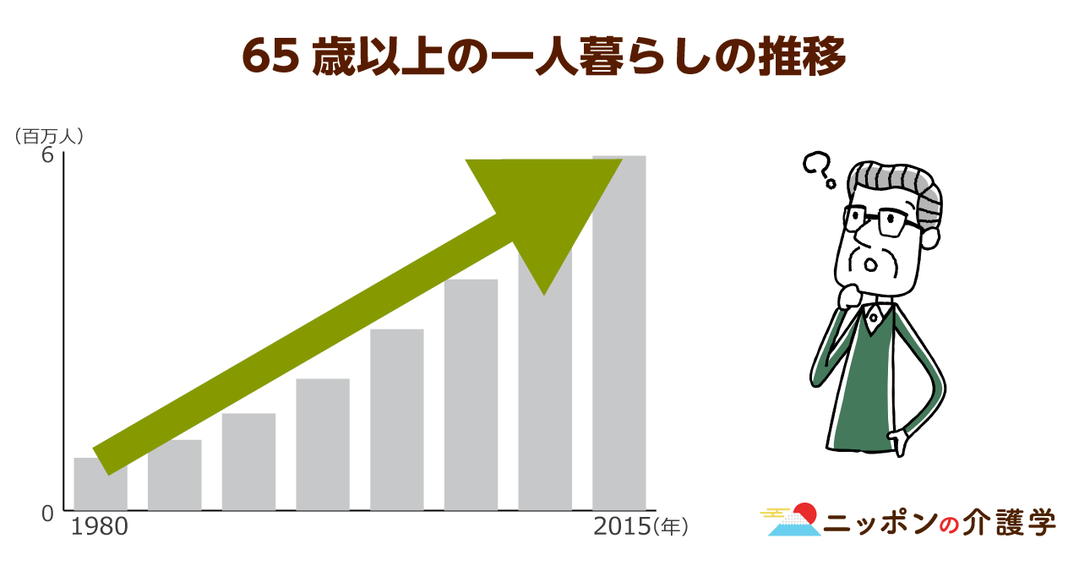

例えば、国立長寿医療研究センターの研究チームは、65歳以上の人を対象に行った調査において、免許を返納して車の運転をしなくなった人が要介護状態になるリスクは、運転を続けている人の約8倍に上ることを明らかにしました。

「免許返納=高齢者がするべき選択」という見方が、必ずしも最善ではないことを示したのです。

その上で国立長寿医療研究センターでは、高齢者の交通事故を防ぐための安全運転教育、そして運転をアシストする機能のついた自動車の開発を目指す「運転寿命延伸プロジェクト」が進められています。

安全運転教育の目的は、運転技術向上のための安全運転技能教習、実際に運転を疑似体験するシミュレータートレーニング、動体視力などを鍛えるビジョントレーニングなどを実施することで、高齢者の運転スキル向上を目指すことです。

自動車開発の面では、加齢による運転能力の低下を車に搭載したAI(人工知能)がサポートする取り組みが行われています。

免許証の自主返納とは別の新たな方法で、高齢者の交通事故を減らす方法を模索しているわけです。

高齢運転者の増加により高齢者運転講習が受けられない状況

道路交通法改正の影響で予約が二度手間に

高齢化の進展と共に、高齢ドライバーの数は年々増え続けています。

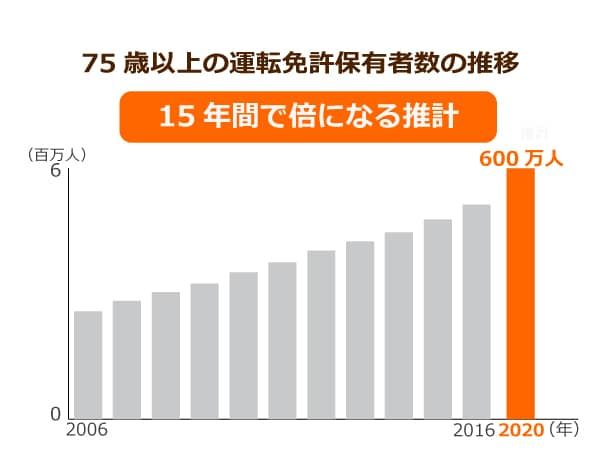

警察庁によれば、2006年末時点における75歳以上の運転免許証保有者数は約258万人でしたが、10年後の2016年末には513万人(75歳以上人口の3人に1人)と150万人以上も増えているのです。

今後はさらに増えていくとみられ、2020年には約600万人に達するとも予測されています。

混雑となった原因の一つに、昨年の3月に改正された道路交通法があります。

この改正では、75歳以上の人が免許更新する場合はまず「認知機能検査」を受け、その検査結果ごとに受講すべき「高齢者運転講習」が決まるというプロセスが規定されました。

これによって認知機能検査と高齢者運転講習は別々の日に受けることとなり、予約が2度の手間になってしまったのです。

例えば、神奈川県のケース(昨年末)だと、認知機能検査を受けるのに最短でも2ヵ月待たねばならず、その後の高齢者運転講習は受講できるまで3ヵ月待ちの状況だったといいます。

こうした事態を前に、都道府県の公安委員会が警察施設において高齢者運転講習を直接実施するなどの対策も取られていますが、混雑解消には至っていないのが現状です。

高齢者運転講習における内容とは?

高齢者運転講習では座学・運転適性検査・実車の講習が行われ、2時間の場合は5,100円、3時間の場合7,950円の手数料が掛かります。なお70~74歳の人も更新時には2時間講習を受けることになりますが、認知症検査は必要ありません。

一方で、75歳以上の人が免許を更新する場合、前述の通り、高齢者運転講習を受ける前にまず認知機能検査を受ける必要があります。

認知機能検査では、「時間の見当識」、「手がかり再生」(イラストの内容を記憶し、全く関係のない課題を行った後、記憶しているイラストについて答える)、「時計描写」の3つについて検査され、その結果、「記憶力・判断力が低くなっている」「記憶力・判断力が少し低くなっている」「記憶力・判断力に心配なし」のいずれかが判定される、というのが基本的なプロセスです。

75歳以上の人が免許更新時に受ける高齢者運転講習の種類はこの認知症検査の結果で決まり、結果が「少し低くなっている」の場合は「3時間講習」、「心配なし」の場合は「2時間講習」を受けます。

「低くなっている」の場合は改めて専門医に診てもらい、その上で「認知症ではない」との診断を受ければ「3時間講習」を経て免許更新ができ、「認知症である」と診断されると免許の取り消し、または停止となるのです。

高齢者運転講習が受けられないで困ること

混雑で予約が取れずまさかの免許失効も

現在、高齢ドライバーに義務付けられている認知症検査(75歳以上)や高齢者運転講習(70歳以上)において、これらを実施する自動車教習所の受け入れ人数の容量が足りないために、予約を取れないまま免許を失効する人が増えるのではないか、との懸念の声が高まっています。

特に75歳以上の場合、予約待ちなどで認知症検査を受けるのが更新期限ぎりぎりになると、その後の高齢者運転講習が期限内に間に合わずに免許を失効するおそれが大きいのです。

地域によって差があるものの、認知症検査、高齢者運転講習ともに全国的に予約が取りにくい状況が続いており、先の神奈川県の事例のように講習を受けられるまで何か月も掛かるケースもあります。

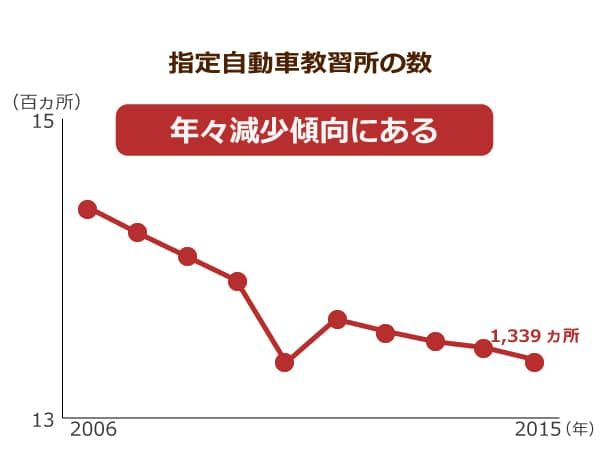

こうした事態が起こる背景の一部として、少子化の進展により新たに免許を取得しようとする人が減ってきたことなどが影響し、指定自動車教習所の数が年々減少しているという現状があります。

2006年時点では全国で1,441ヵ所ありましたが、2015年では1,339ヵ所となり、10年弱の間に100ヵ所以上も減っているのです。

今後も高齢ドライバーが増え続けることを考えると、何らかの抜本的な対策が必要なのではないでしょうか。

高齢者が免許を返納しても良いと思える環境にすることが大事

免許更新時の認知症検査、高齢者運転講習の混雑解消を目指す1つの道筋としては、高齢者の自主的な免許返納者が増えれば、それだけ更新者は減少する、ということが挙げられるでしょう。

今や高齢者に免許返納を求める動きは全国的に強まりつつあります。

例えば、今月18日にも、岡山県警が同県内の山陽小野田市に対して運転免許証の自主返納をしやすい環境を整えるよう正式に要請し、同市の藤田市長は、自主返納者への支援、公共交通網の整備を進めていくと改めて表明しています。

しかし、その一方で、郊外地域ゆえに自家用車以外に移動手段がなかったり、「自分の運転スキルは問題ない」と自信過剰気味になるなど、免許返納をしない高齢者が多いのも現状です。

また、先に述べた通り免許返納により要介護状態になるリスクが高まるとの調査結果もあり、有識者の間でも高齢者の免許返納に疑問を投げかける意見が出されているのです。

今回は高齢者の運転免許証更新に関わる問題をとりあげ、認知症検査、高齢者運転講習の予約が取りづらい現状について考えてきました。高齢化が進展する中、高齢者の運転免許証のあり方をどう考えるのか、今後とも議論が続きそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 39件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定