国土交通省が寝たきり・意思疎通が困難になった人を調査

遷延性意識障害者を受け入れるグループホームは0.4%のみ

先日、国土交通省は、交通事故によって寝たきり・意思疎通が困難な状態となった「遷延(せんえん)性意識障害者」をどのくらい施設が受け入れているのかについて調査結果を公表しました。

それによると、遷延性意識障害者を受け入れているのは、グループホーム全体でわずか0.4%、入所施設(障害者支援施設など)では23.3%のみ。受け入れ実績が極めて少ないという実態が明らかにされました。

交通事故で重い後遺症を背負った子を親が介護するというケースは非常に多く、現在、「親(配偶者)なき後」の介護をどうするか、という点が社会的な問題となっています。

介護者が介護できなくなった場合、障害者の居場所として期待されているのがグループホーム・入所施設なのですが、今回の調査により、これらの施設が受け皿として十分に機能していないことがわかったのです。

「親なき後」対策として必要なデータを集めるため、国土交通省は、2014年度から全国のグループホームと入所施設を対象にアンケート調査を開始。

グループホーム746ヵ所、入所施設412ヵ所からの回答をもとに、今回の公表が行われました。

国土交通省は調査結果を踏まえ、重度の後遺症を持つ交通事故被害者を受け入れるグループホームと入所施設に対して、職員の人件費や医療機器購入費などを補助する事業を今年度から始めています。

重度後遺障害者は要介護5に近い症状

重度後遺障害とは、自動車保険における後遺障害第1級~第3級のうち、神経系統・胸腹部の臓器・精神に重大な傷害が残って就労ができない状態のことを指し、遷延性意識障害がその典型例と言えます。

独立行政法人「自動車事故対策機構」が2005年に行った調査によると、当時における重度後遺障害の患者2,633人のうち、10代は90人、20代は516人、30代は735人、40代は397人、50代は403人、60代は324人、70代が91人、80歳以上が55人となっていました。

この調査から13年ほど経過していることに配慮して計算し直すと(当時の50代を今の60代として換算)、現在では60~80代となっている高齢者世代の患者数が一番多いと考えられるのです。

重度後遺障害者の症状自体は、介護保険制度において最も重度の要介護者に対して認定される「要介護5」の状態に近いです。

ただ、重度後遺障害者と認められる基準が障害の度合いや就労ができるかどうかといった点なのに対し、介護保険の要介護認定は、どのくらい介護の手間を要するかを基準としている点で両者の間に違いがあります。

重度後遺障害者の介護者を悩ませる2つの問題

医療的ケアができる施設が少ない

今回の国土交通省の調査では、遷延性意識障害者の受け入れがグループホームや入所施設で進んでいない実態が明らかにされていますが、その要因の一つとして同省が指摘しているのは、「医療的ケア」に対応できる施設の少なさです。

医療的ケアとは、「日常生活を送るうえで必要とされる医療的な支援行為」のこと。

たんの吸引や経管栄養の注入などがその医療的ケアの代表例です。

これらの行為を施設で行うには、医師の指導のもとで医療機器の管理を行えるスタッフ(看護師など)の配置が必要になります。

今回公表された調査結果によると、「たんの吸引」に対応できるのはグループホームの1.9%、入所施設の30.1%のみです。「胃ろう」について対応できるのは、グループホームの1.2%、入所施設の29.4%に過ぎません。

こうした現状によって、医療的ケアを必要とする遷延性意識障害者の受け入れが進まない原因となっているわけです。

また、65歳以上の場合、病院の療養病床で手厚い医療的ケアを受けられる介護療養型医療施設がありましたが、今年3月末で既に廃止されています(2024年3月末まで移行期間あり)。

介護者の高齢化で起きる「介護者なき後問題」

受け入れ施設の少なさや、保護者がいないことから、交通事故の重度後遺障害者を子として持つ親にとって、自分がもし子どもを支えられなくなったら、介護負担はもちろんのこと、子どもの財産管理、身上監護をどうするのか、という点は大きな問題です。

こうした、「親が高齢化・死去するなどして重度後遺障害者の子どもをケアできなくなった場合、どうすればよいのか」という問題は「介護者なき後問題」とも呼ばれ、近年、日本社会の中で深刻化しつつあります。

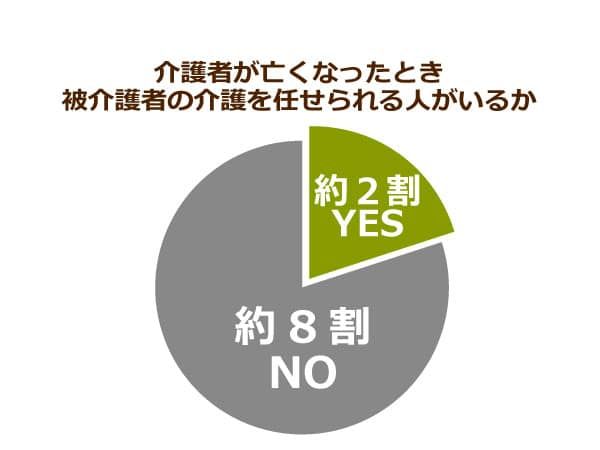

「自動車事故対策機構」が2008年に行った調査(交通事故により重度後遺障害者となった子どもを介護している親を対象)によれば、「介護者なき後に子どもの介護をお願いできる人がいる」と答えた人の割合は、全体の約2割でした。

重度後遺障害の子を持つほとんどの親が、「介護者なき後問題」に直面していると言えるでしょう。

重度後遺障害者である子が、「介護者なき後」も介護を受け続けるには、さまざまな準備が必要です。

生活の場・生活資金を確保し、介護負担をしてくれる人や財産を管理者してくれる人、そして本人の代わりに契約・同意を行う「後見人」になる人を確保することが求められます。

介護者・被介護者が共倒れにならないための対策は

成年後見制度にはトラブルも

「介護者なき後」という状況に備えて利用できる制度の一つが「成年後見制度」です。

成年後見制度とは、障害・認知症などによって判断能力が十分ではなくなった方を保護、支援する制度で、家庭裁判所が選任した「成年後見人」(親族あるいは弁護士などの専門家)が、子どもになり代わって財産を管理し、介護サービスの契約等も代理で行ってくれます。

ただ、特に親族が成年後見人となった場合、本人の判断能力がないことにつけこんで財産を使い込むなど、さまざまなトラブルが起こっているのも事実。

中には、最初から財産目当てで成年後見人になるケースもあるので、もし成年後見制度を利用する場合、誰を後見人にするかについては慎重に考える必要があります。

受け入れ施設の人件費を国交省が補助

現在、国・自治体は、障害者の生活の場を従来の大型施設から「地域」へと移行を進めており、そのために重要な役割を果たすとされているのが、地域密着型の施設であるグループホームです。

しかし、既に見たように医療ケアの体制不備などが影響し、全く受け入れ態勢が追い付いていないのが現状です。

施設での受け入れができないとなると、家族が在宅で介護せざるを得なくなります。

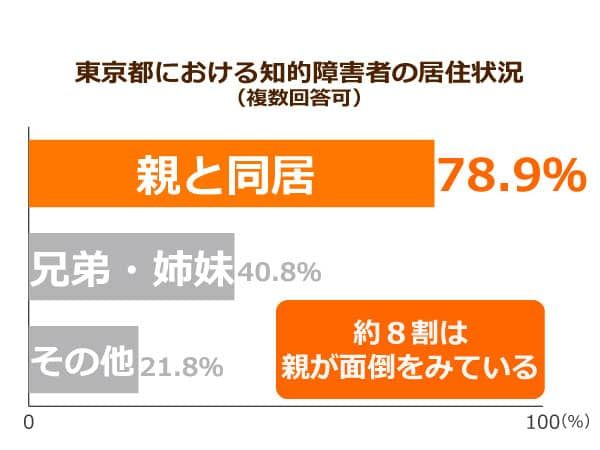

荒川区の「親なき後の支援に関する研究プロジェクト報告書」によると、東京都においては知的障害を持つ人の78.9%、精神障害を持つ人の38.0%が親と同居しており、在宅の場合、やはり親の介護を頼りにしている障がい者の方は非常に多いと言えるでしょう。

しかし、親の側が80代、90代と高齢化していくと、障がいを持つ子どもの側も60代、70代と高齢者世代となり、いわゆる「老老介護」(介護者、被介護者ともに高齢者)の状態になるわけです。

特に、交通事故による重度後遺障害者の場合、子どもが完全な寝たきり状態となっている場合がほとんどで、介護負担は非常に重いものになります。

もし高齢の親、あるいは配偶者が介護疲労を原因として倒れてしまうと、被介護者は生きていけない、ということにもなりかねません。

社会の高齢化が進展する中、今後は重度後遺障害者の高齢化も進むと言われており、老老介護世帯も増えていくと考えられます。

今年度、国土交通省は、グループホームなど重度後遺障害者を受け入れる施設に対して、職員の人件費などを補助する事業を開始しています。

しかし、被介護者の受け皿を増やすためにも、こうした事業はさらに強化していく必要があると言えそうです。

今回は、重度後遺障害者の問題を取り上げ、受け入れ施設の少なさ、介護者・被介護者の高齢化などの問題について考えました。高齢化が進んでいく中、「介護者なき後問題」は、ますます深刻化していくのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 3件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定