新しいモビリティが開発。背景にあるのは高齢者の移動交通問題

京急と横浜国大、電動小型低速車を高齢者の足に

今年の7月、京浜急行電鉄と横浜国立大学が、電動小型低速車を用いた新たな交通システムの構築に向け、産学連携を進めていく協定を締結しました。

今後は、京急電鉄の沿線地域の中でも特に高齢化が進み、公共交通も十分に整備されていない住宅地において、電動小型低速車を使った実証実験を行うとしています。

電動小型低速車は、登坂力があり、小回りが利くので、路線バスが運行できない道路でも移動できるのが特徴。実証実験は、既存の公共交通サービスが乏しい同地区に、数人の乗客を乗せられる電動小型低速車を定時定路線で循環運行させる、という形で行われる予定です。

今回、このような協定が結ばれた背景には、高齢化の進展によって、全国的に「交通弱者」が急増している、という問題があります。

交通弱者とは、高齢者や障害者など自分で自動車の運転ができない人のうち、公共交通機関が整備されていない地域に住んでいるために、買い物など日常的な移動に不自由を感じている人のことです。

現在、高齢化の進展とともに全国各地に交通弱者が増えつつあり、そのモビリティをいかにして確保していくかは、行政・民間を問わず社会全体で取り組むべき大きな課題となりつつあります。

高齢者が移動手段を取りあげられつつある

内閣府が2015年に行った調査によれば、高齢者の移動手段として最も多いのは「自動車・バイク・スクーター」で、調査対象者(3,893人)の57.4%を占めました。

特に、男性の高齢者で自動車を運転する人は多く、若い頃の移動スタイルをそのまま継続していると考えられます。

しかし近年、高齢者による交通死亡事故が全国各地で多発。

高齢者は運転免許を自主返納すべきとの社会的な声が強まる中、返納者は年々増加しつつあります。

警察庁によると、昨年1年間における75歳以上の自主返納件数は25万2,677件で、これは前年比9万336件の増加。

警察も高齢者の自主返納を促すため、返納者に運転経歴証明書を交付するなど、さまざまな対策を行っています。

ただ、高齢者が免許の自主返納をした場合、問題となるのは返納者の移動手段です。それまで自動車を移動手段としてきた人が急に運転できなくなると、外出・買い物が思うようにできなくなります。

代わりの足となるのは鉄道や路線バスですが、現在、各地で廃止や廃線が進んでいるのが現状です。

日本のバス産業で話をすると、バスで運ぶ人員は1970年代と比べると、4割近くも減少しているのだそうです。

今後、少子高齢化によって若い人の利用が減りつつあり、全国の中小民鉄や、第三セクター鉄道は今後も厳しい経営状況が続くと言われています。

免許証の自主返納をした高齢者に対して、公共交通機関の割引・無料化などの制度を導入している自治体は多いですが、路線そのものがなくなると元も子もありません。

現代の交通事情のあおりを食らっているのは高齢者とも言えるでしょう。

交通弱者ゼロに向けた最新技術が次々と導入

開発コンセプトは「ぶつけない・ぶつからない車」

内閣府の調査によれば、高齢者の移動手段を年代別に見た場合、70代くらいまでは自分で自動車・バイクなどを運転する傾向にあります。

最近は、こうした意欲のある高齢者の運転を無理にやめさせるのではなく、「高齢者でも安全に運転できる車の開発によって、高齢者の交通事故を防ぐ」という考え方が広まりつつあり、トヨタ、日産、ホンダなど各自動車メーカーが開発を進めているのです。

その代表例が、「超小型モビリティ」と呼ばれる、一般自動車よりも安全で運転しやすい超コンパクトカー。

電動型・低速走行が基本で、高齢者が「ぶつけない・ぶつからない」乗り物として現在注目を集めています。

値段も一般自動車よりも安価なので、経済的な面でも乗りやすい車です。

今回の京急電鉄と横浜国立大学の協定も、こうした新たなモビリティを活用する形で行われています。

また現在、自治体と民間の交通事業者が協力しながら開発を進めているのが、「自動運転車」です。

車が自動で走り、停止するので、高齢者でも安心して車の利用ができます。

ただ、自動ブレーキに関する事故が報告されているなど、普及に向けては解決すべき問題も多いようです。

2020年以降、日本各地で無人ロボットタクシーが走る

高齢者の移動支援を行うさまざまなサービスも登場しています。

その1つが、メディアテクノロジーラボが開発した「あいあい自動車」と呼ばれるサービス。

これは、地域のコミュニティで車を共有し、高齢者が買い物や通院で遠くに行きたい場合、近所に住む運転のできる方が目的地まで送迎するという仕組みです。

非営利団体がまとめ役となり、地域住民が一体となって高齢の交通弱者を救済するというのが、このシステムの大きな特徴と言えます。

また、京都府丹後市のNPO法人が行っている「ささえ合い交通」では、地域住民(ボランティア)が所有する自家用車で、高齢者へのオンデマンド交通を実施(2016年9月18日から)。

アメリカの配車サービス会社が開発したアプリを活用し、スマートフォンでいつでも送迎をお願いすることができます。

有料ではありますが、通常のタクシー料金の約半額なのでお得です。

また、こうした送迎サービスの究極系として、無人モビリティの「ロボットタクシー」があります。

利用者以外だれも乗車しないという配車サービスで、日本ではDeNAやZMPなど多くの企業が開発に従事。

2020年以降には、日本各地でロボットタクシーが提供されるようになると言われているのです。

移動手段の減少がもたらす心身への悪影響とは

7年後には約1,000万人が「買い物難民」に

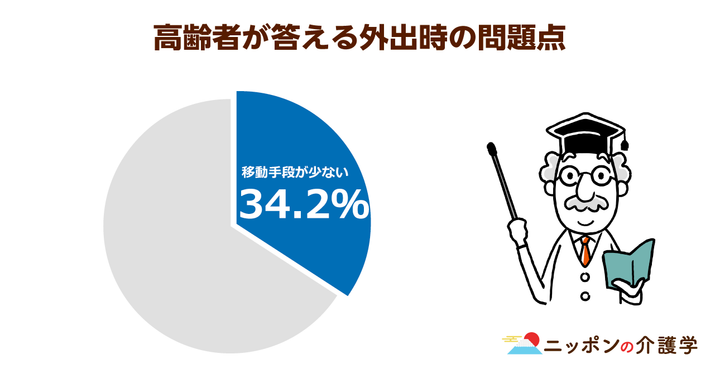

現在、運転免許証の自主返納や公共交通機関の路線減少などによって、高齢者の移動手段は減りつつあるのが現状。「外出時の問題点」として、高齢者の3割以上が「移動手段が少ないとよく感じる・たまに感じる」と回答している調査結果もあります。

そうなると懸念されるのが、「買い物難民」の増加です。買い物難民とは、地域にある商店の撤退・廃業、あるいは高齢のため移動手段がなくなることにより、食料品・生活必需品の買い物が困難になる人のことを言います。

総務省によると、食料品を販売する店舗(コンビニ、スーパーなど)まで500メートル以上離れていて、かつ自家用車を所有していない65歳以上人口は、2015年時点で824万人。

今後は高齢化の進展とともにさらに増えていき、団塊の世代が75歳以上となる2025年には1,000万人にまで増加すると推計されています。

こうした人のうち、公共交通機関がきちんと整備されていない地域に住んでいるという場合、買い難民の状態に陥っていると考えられるのです。

農林水産省は買い物難民が増えている原因として、高齢者人口の増加に加え、飲食料品店が減少していることや大型商業施設の立地場所が郊外化していることなどを挙げています。こうした傾向が続く限り、高齢者の買い物難民の増加は避けられないとも言えるでしょう。

引きこもりや認知症の原因にも

また、高齢者の移動手段がなくなると外出頻度、社会活動の頻度が下がってしまい、心身状態への影響も懸念されます。

「Life Design Report 2004.9」によれば、高齢者外出先の頻度として最も多いのは「買い物」(94.6%)ですが、その次に多いのが「会合・サークルなどのための施設」(66.8%)です(複数回答)。

移動手段がなくなって外出頻度が下がるということは、こうした社会参加の機会が減ることになり、家に引きこもってしまう時間が増えることにもなります。

家の中に引きこもりがちになると、身体機能の低下に加え、認知症発症の引き金にもなりかねません。

現在、コミュニティバスを導入している自治体は多いですが、地域全体をカバーするのは難しいと言えます。

高齢者の移動を支え、外出頻度を高め、結果として心身ともに健康でいられるために今後必要になるのは、細かいエリアでサービスを提供できる「次世代モビリティ」なのかもしれません。

今回は高齢者の移動手段の問題について取り上げてきました。交通弱者となった高齢者を支えるための製品開発(電動小型低速車など)やサービスの重要性は、今後もさらに増していきそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 4件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定