日本の長寿国の秘密は「お風呂」にあった

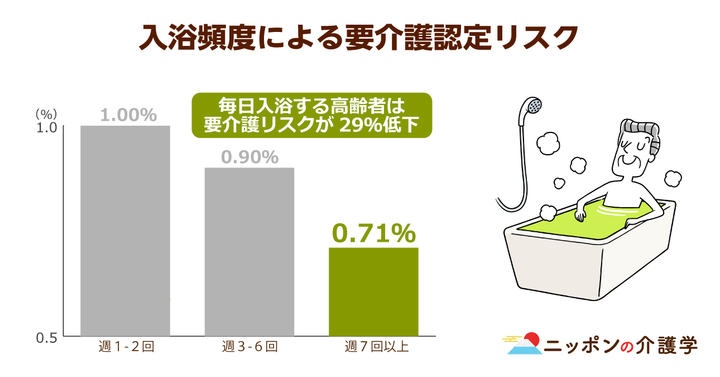

千葉大の研究で週7回の入浴が介護リスクを3割低下させると判明!

11月12日に千葉大などの研究グループは、1週間に7回以上入浴する高齢者は、週2回以下の高齢者に比べると要介護認定を受けるリスクが29%減少するという調査結果を発表しました。

研究グループは、2010年8月から2012年1月までの期間、18の都道府県で要介護認定を受けていない65歳以上の高齢者を対象に調査を行いました。

夏と冬における1週間の入浴頻度や、生活習慣などを尋ねたあと、要介護度が変化するか追跡するという内容のものでした。

その後、集まったデータを解析した結果、夏における入浴頻度が週7回以上のグループは、2回以下のグループに比べて、要介護認定をされるリスクがなんと28%低かったのです。また、冬においても同様に29%リスクが低くなることがわかりました。

千葉大学の研究グループはこの研究結果について、入浴をする際に行う動作や、温熱刺激が一般的な運動と同様のトレーニング効果をもたらし、それが健康のために役立っている可能性を指摘しています。

入浴には認知機能の低下防止効果も報告されている

先述の研究が発表される前から、入浴は高齢者の健康にとって良い影響があるのではないかと言われていました。

まず入浴の直接的な効能としては、抱える疾病によって引き起こされる血行不良や、関節の炎症など、高齢者に起きやすい症状に対して、体を温めることで改善が見込めるというものがよく知られています。

ほかにも、高齢者にありがちな寝つきが悪くなってしまうなどの睡眠不足に対しても、入浴によって血行が促進、発汗によって副交感神経が刺激され、安眠効果を得ることができるとされています。

あるいは食事やレクリエーションと同じように、生活のなかにおける楽しみのひとつとしてリラックス効果があります。それが認知機能の低下やうつを予防するという点も、入浴の大きなメリットです。

衛生面で言えば、免疫力が弱くなっている高齢者にとって、雑菌が繁殖する老廃物を入浴によって洗い流すことで、床ずれやかぶれなどの炎症を防ぐ効果もあります。

このように多くの効能がある入浴は、高齢者の身体的ケアや、生活の質を高めるという観点においても、欠かすことができないものと言えます。

高齢者の入浴には危険も潜んでいる

実際の介護現場では入浴は週2回が86.4%

一方で高齢者の健康に寄与する入浴も、介護の現場においてはさまざまなハードルがあることも事実です。

金沢医科大学の調査によれば、高齢者の入浴頻度は2日に1回以上であるとされていますが、介護施設では、入浴頻度は週2回、つまり3~4日に1回程度の入浴頻度になっています。

本来、高齢者にとってメリットの多い入浴が、介護施設などで高い頻度で行えていない理由のひとつは、入浴介助が介護職員の身体に大きな負担となる介助だということが挙げられます。

厚生労働省の介護施設を対象とした調査では、現場で働くスタッフが苦労した内容を複数回答可で質問したところ、入浴介助は58.3%と、排泄に次いで2位に挙がりました。

介護スタッフの負担、さらに介護業界が人手不足であり、どの施設も余裕を持った人員の配置が難しいという現状を考えると、毎日の入浴を多忙な介護現場で行うのは困難です。

また、そのほかにも、施設に入居している高齢者の身体状況によっては、毎日の入浴は体力を消耗してしまうため入浴を避けざるを得ない場合があるというのも、理由のひとつとなっています。

先述の千葉大の調査報告でも、入浴に伴う転倒事故や、急激な温度変化による脳卒中などのリスクもあるために安易に入浴を勧めることは避けるべきだとしています。

入浴は高齢者にとってメリットが多くあるものの、同じように危険があるものでもあります。

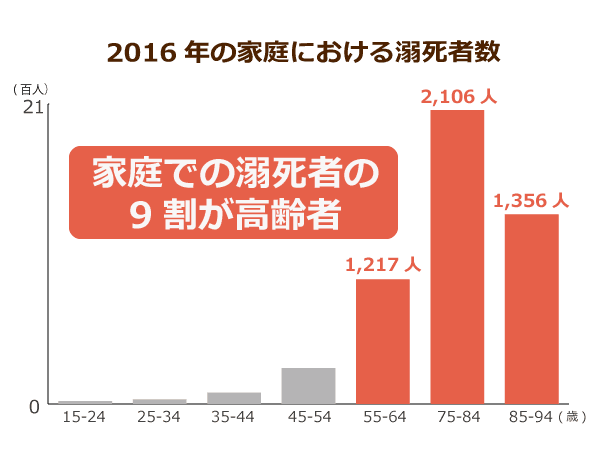

浴槽での溺死者の約9割が高齢者

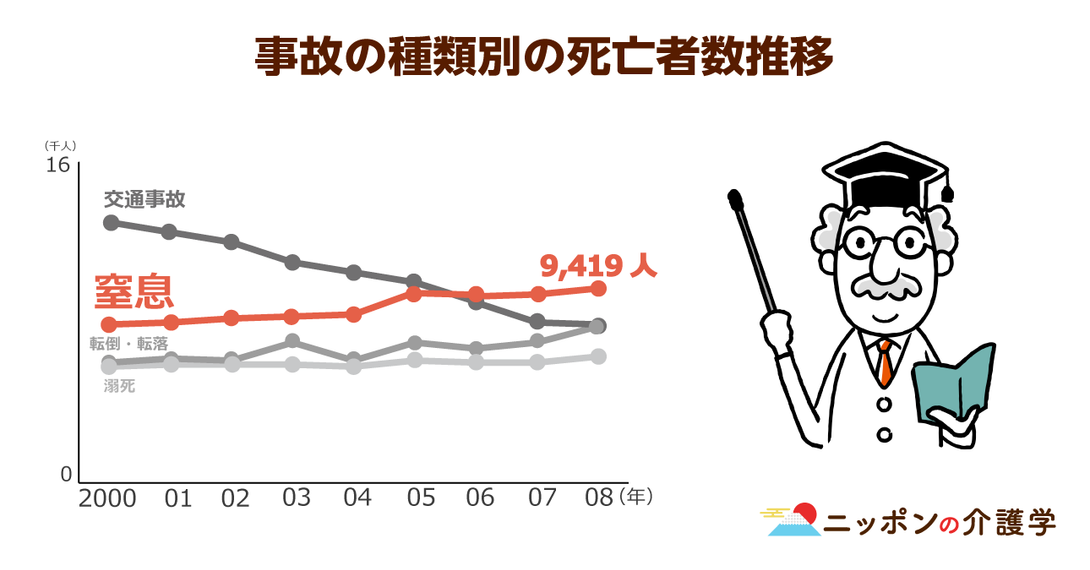

近年、その危険性が叫ばれているのが、高齢者の入浴中の溺死です。

消費者庁の資料によれば、入浴中の事故死の数は年間で約1万9,000人とされていますが、中でも高齢者にとって最も危険とされているのが溺死事故です。家庭で入浴中に溺死をする人は10年間で7割も増加しており、2014年には4,866人となっています。

そのうち65歳以上の高齢者が約9割を占めていると言われているのです。

加えて、同資料によると、55歳以上の消費者を対象にしたアンケートで、持病もなく普段元気な人だとしても、入浴事故が発生すると認知している高齢者は34%しかいなかったということが示されています。

入浴中の事故のリスクが十分に周知されていないこともまた、危険性に拍車をかける一因となっていると言えます。

入浴事故を未然に防ぐポイントとは?

理想の入浴方法は「41℃以下で10分以内」

こうした危険性をできるだけ排除し、安全な入浴を行うためにはどうすればいいのでしょうか。まず気を付けるべきは、お湯の温度です。

消費者庁の「冬場に多発する高齢者の入浴中の事故」という資料によれば、浴槽に入れるお湯の温度を42℃以上にする人は、高齢者の4割に上ると判明しています。

こうした高い温度での入浴は、体温が上昇しやすいことから、より危険性が増すとされています。

41℃以下のお湯に浸かることで、危険性が低下します。

また、入浴する時間も危険度と深い関係があります。

長くお湯に浸かっていれば当然体への負担も大きくなるうえ、のぼせてしまい意識障害が起こるなど、重大な事故につながる要因が増えることになるのです。

そのため、厚生労働省の事故研究班は、41℃以下で10分以内に入浴を終えることを推奨しています。

どうしても熱いお風呂に入りたい場合には、ぬるめのお湯に入ってしばらくしてから温度を上げていきます。

あるいは長く浴槽に浸かりたいときには、途中に休憩をはさんで数回にわけて入浴をする「分割湯」と言われる方法を行うなど、できる限りリスクを抑えた入浴を行うことが重要です。

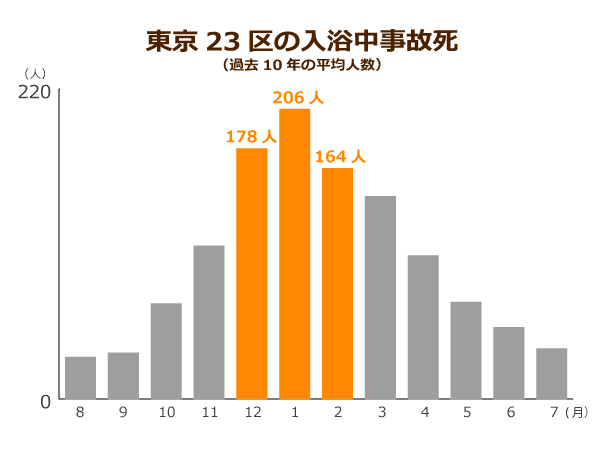

12月から2月に年間事故数の約5割が発生している

こうした入浴に関する事故で、特に気を付けなければいけないのが12月から2月にかけての時期です。消費者庁の発表した資料によれば、入浴中の年間事故の約5割がこの時期に発生しているとされています。

事故の予防として、入浴前に脱衣所や浴室を温めることで寒暖差を少なくする。急な血圧変動を避けるために、浴槽から急に立ち上がらないように気を付けるなどの方法が、こうしたリスクを減らすことに繋がります。

ほかにも、入浴事故の危険度が増すとされるアルコール摂取後、または高齢者が低血圧を起こしやすい食事後の入浴を避けるという体調管理や、もしものときのために、入浴前に家族に声をかけて見回りをお願いするなどの自己管理も重要だと言えるでしょう。

危険が増えるこれからの季節、高齢者の入浴には特に注意を払う必要があります。健康のためにも、正しく安全な入浴を心がけるように気をつけましょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 6件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定