難聴はさまざまな健康リスクを高めてしまう

難聴になったままだと認知症を発症する確率が50%上昇

2018年11月に、「高齢者の難聴を治療せずに放置すると、うつ病や認知症、さらには転倒の危険性が高まり、医療費の増大をもたらす恐れがある」ことを示す2本の論文が、「JAMA Otolaryngology-Head and Neck Surgery」のオンライン版で発表され話題を呼びました。

ひとつめの論文はジョンズ・ホプキンス大学(アメリカ)のニコラス・リード氏らが発表したもので、健康保険のデータベースにおける1999年から2016年までの医療費請求を調査して、難聴と健聴の高齢者(難聴の高齢者は7万7,000人以上)を特定。

難聴を治療しないままでいることで、医療費がどれだけ増えるのかを調査した内容となっています。

調査の結果、難聴を未治療のままでいる高齢者は、健聴の高齢者よりも10年間の医療費が平均で46%も高いとのこと。また、10年間での入院日数は健聴の高齢者と比べて約50%長く、退院から30日以内に再び入院する危険性は44%も高かったのです。

ふたつめの論文は、ブルームバーグ公衆衛生大学院(アメリカ)のジェニファー・ディール氏らによるもの。

難聴である人は、10年間のうちに認知症を発症する確率が50%、うつ病になる危険性が40%、転倒する危険性が30%高いという結果が報告されています。

難聴は聴覚における問題にとどまらず、心身の健康リスクが高まることを明らかにしたわけです。

年を取ると難聴になりやすい

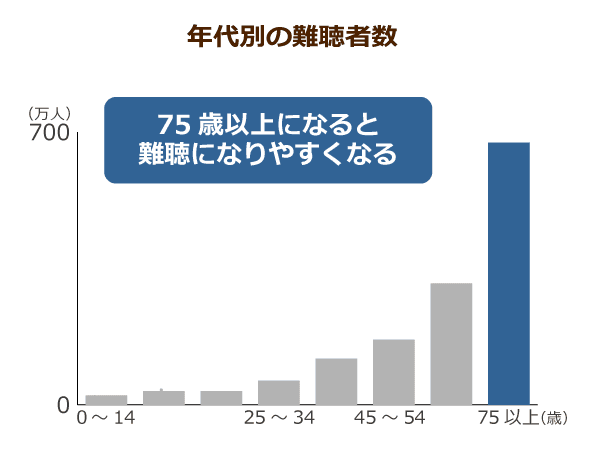

国立長寿医療研究センターが行った「老化に関する長期縦断疫学研究(NILS-LSA)」によれば、難聴は年齢が上がるにつれて発症しやすくなるという結果が出ています。

難聴を患う人の割合は、75歳~79歳では男性が71.4%、女性が67.3%、80歳以上では男性が84.3%、女性が73.3%に上ります。

また、一般社団法人日本補聴器工業会が実施した「JapanTrak2015」によると、難聴者率(難聴またはおそらく難聴だと思っている人の割合)は、35~44歳では3.4%、45~54歳では7.2%、55~64歳では10.3%ですが、高齢年代になると急激に上昇。

65~74歳では18.0%、74歳以上では41.6%(2015年のデータ)と4割以上に達します。

この「JapanTrak2015」の調査結果を総務省が公表している「人口統計」の数値(2015年当時)に当てはめて計算すると、65~74歳では300万人以上、75歳以上では650万人以上も難聴の方がいるのです。

難聴には伝音難聴、感音難聴、混合性難聴の3種類があり、それぞれ原因が異なります。

伝音難聴は外耳、または中耳に問題が起こることで音が聞こえにくくなる症状で、鼓膜穿孔(こまくせんこう)、外耳炎(がいじえん)が主な原因。

一方、感音難聴は内耳、あるいは内耳と脳の神経経路に問題が起こることで生じます。

そして3つめの混合性難聴は、伝音・感音の両方が原因で起こる症状です。

難聴によって脳が萎縮して認知症となる

難聴になると脳の萎縮スピードが上昇

年齢を重ねると脳は萎縮する傾向がありますが、ジョン・ホプキンズ大学とアメリカの国立老化研究所の合同研究では、難聴の高齢者ほど、この変化が強く現れることが明らかにされています。

同研究に参加したフランク・リン博士が率いる研究チームは、高齢者126人を対象に10年に渡る追跡調査を実施。

その結果、「難聴者は、健聴者に比べて脳の萎縮速度が早い」こと、「難聴者は、音声言語を処理する脳の機能である『上側』、『中側』、『下側頭回(かそくとうかい)』における脳萎縮が特に著しい」ことが判明しました。

これは、脳の各部位はお互いに連携しながら機能しているため、音声言語を処理する部位の体積が減少すると、脳全体を悪化させるからなのだとか。難聴と認知症との間には、高い相関性があることがわかります。

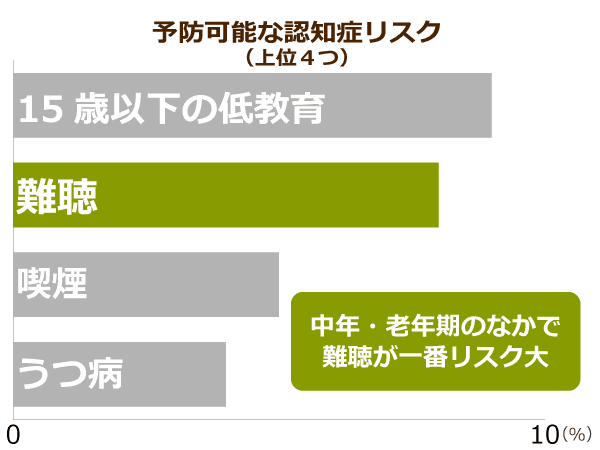

認知症予防の段階で最大のリスク因子は難聴である

2017年の「国際アルツハイマー病会議」では、注目すべき研究報告が行われています。その内容とは、「認知症リスクの約35%が予防・対策できるものであり、そのなかでも難聴は最大のリスク因子である」というものです。

糖尿病・高血圧症などの生活習慣病や、社会的孤立・うつなどの精神的な原因よりも、難聴の方が多くの認知症を引き起こしていると指摘されているのです。

この調査結果には、難聴の高齢者数自体がそもそも多い、ということも影響しています。

しかし、加齢が進むほど発症しやすくなる難聴は、高齢化の進展とともに発症者数が今後さらに増加していく恐れがあり、その場合認知症の有症者も確実に増えていくことになるでしょう。

あらゆる認知症の発症予防になるわけではありませんが、国や自治体による予防戦略の効果をより高めていくためには、まず始めに認知症予防における35%のリスク因子のうち、最も割合をしめる難聴を予防することが重要になると言えます。

補聴器の普及が難聴による健康リスクを回避する

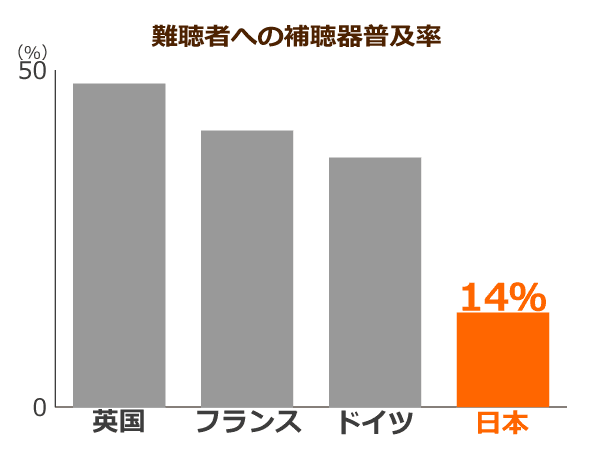

難聴者に対する補聴器の普及率はわずか14%

一般的に、加齢性難聴になってしまったら症状は改善しないと言われており、もし発症した場合は補聴器による聞こえの改善が不可欠。難聴を放置していたら先述したように、認知症の発症リスクとなり得るので早めに対処する必要があります。

ところが、2019年1月に発表された日本補聴器工業会の調査結果では、日本の難聴者における補聴器の普及率は欧米各国よりもはるかに低い、という現状が明らかにされました。

同調査によれば、日本における補聴器普及率は14%にとどまっているのに対して、イギリスは48%、フランスは41%、ドイツは37%、アメリカは30%に上っているとのことです(イギリス、フランス、ドイツは2018年、アメリカは2015年のデータ)。

なぜ、ここまで日本では補聴器が普及していないのでしょうか?先ほどのアンケート結果では、補聴器の使い心地について尋ねたところ、「大変満足」「満足」「やや満足」と回答した人の割合は、イギリス・フランス・ドイツでは7~8割に上ったのに対して、日本ではわずか38%。

補聴器に対する満足度の低さも目立つ結果となりました。

また、難聴者に対して補聴器を使わない理由の調査結果では「わずらわしい」、「装用しても元の聞こえに戻らない」など、日本では補聴器に対して全体的にネガティブなイメージが強いようです。

さらに、国内では補聴器への公費助成が、会話で不自由を感じる「中程度難聴」、小声や騒がしい場所で苦労する「軽度難聴」では原則として対象外となっており、値段の高さから敬遠する人が多いのも、日本で普及が進まないひとつの原因であると言われています。

耳に異常を感じたらすぐに耳鼻科を受診すること

認知症との関連性も高い難聴ですが、予防するにはどうすればよいのでしょうか。

一般的に聴力を守るうえで基本となるのは「大きな音を避けること」。

数値的には85デシベル(走行中の電車内、直近での救急車のサイレン、パチンコ店内で約80デシベル、カラオケ音や直近での犬の鳴き声が約90デシベル)を超える音がする場所を避けることが重要です。

騒音は体内に「酸化ストレス」を蓄積させ、正常な細胞組織を壊してしまうため、難聴を引き起こしやすくするとも言われています。

他にも、糖尿病や動脈硬化、脂質異常症などの生活習慣病を防ぐことが大切。

生活習慣病にかかってしまうと、内耳や脳の血流が悪くなり、聴力に悪影響を与えます。

喫煙や過度の飲酒を控えることも重要です。

もし聞こえが悪くなったと感じたら耳鼻科を受診し、医師の指導のもと、必要に応じて補聴器を身につけるようにしましょう。

今回は難聴の問題について考えてきました。

難聴は、高齢になれば誰でもかかる可能性はあります。

大事なのは、難聴となったときにそれをフォローできる体制があることです。

先述しましたが、日本では補聴器の普及が遅れており、これをケアできれば、難聴の方が認知症を発症するリスクを下げることができます。

国民における老後のQOLを上げるためにも、国は補聴器を適切に使える環境を整える必要があるのかもしれません。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 1件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定