老人ホームでの集団感染で高齢者が亡くなる事態も

今シーズンは警報基準を超えるインフルエンザの流行

厚生労働省は1月11日、2019年第1週時点でのインフルエンザの発生状況を公表しました。

それによると、12月31日~1月6日までの1週間における定点医療機関(全国に約5,000ヵ所)の1ヵ所あたりの患者報告数は、前の週から46%増となる16.30人となり、4県で警報基準値である30.00人を超えました。

またインフルエンザによる全国の入院患者報告数は1,207例となり、前週(549例)から倍増したことも明らかにされています。

都道府県別の患者報告数をみると、最も多いのが岐阜県の49.12人。

以下、愛知県の46.42人、北海道の33.57人、高知県の30.10人、沖縄県の28.53人と続いています。

定点医療機関の報告をもとに、定点以外も含む全国の医療機関で1週間(12月31日~1月6日)に受診した患者数の推計は約58.6万人で、前週の推計値である約44.6万人から約14万も増加しました。

今シーズン、インフルエンザの流行は厳重な警戒が必要なレベルにまで拡大しています。

今月20日には、秋田県の高齢者施設でインフルエンザの集団感染によって入所していた高齢者4人が亡くなる事態も発生しており、高齢者やその介助者は、最大限の注意を払わなければなりません。

高齢者の免疫力は20代の半分以下まで低下している

そもそもインフルエンザとは、「インフルエンザウィルスによって生じる気道感染症」のことで、高熱など風邪に似た症状が出ることが多いですが、その原因や取るべき治療法は大きく異なります。

感染経路には2通りあり、ひとつがインフルエンザに感染している人の咳・くしゃみを吸い込むことで発生する「飛沫感染」、もうひとつがつり革やドアノブなどを経由してインフルエンザウィルスが手に付着し、それを体内に取り込むことで起こる「接触感染」です。

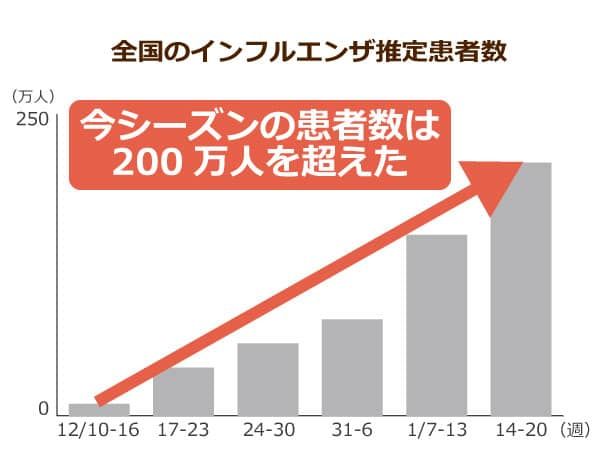

厚生労働省によると、今シーズン(2018年9月3日以降)のインフルエンザの累積受診者数(推計)は、すでに200万人に上っています。

若い世代であれば感染しても免疫力があるので、自宅で療養して薬を飲んでいれば、比較的重症化は防ぎやすい傾向にあります。

しかし、高齢者の場合は注意が必要です。

一般的に、加齢によって免疫をつかさどる白血球(T細胞)が生み出される数は減少し、その活動も衰弱することが多いのです。

そのため、免疫機能は60歳を超えると20代の半分以下まで低下するとも言われており、それだけインフルエンザに感染するリスクが高まります。

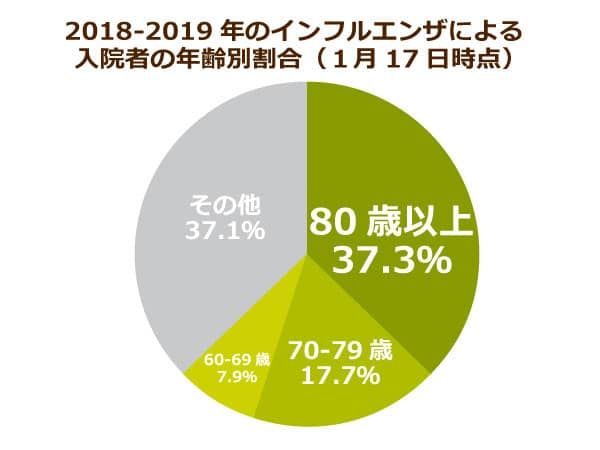

実際、東京都感染症情報センターがインフルエンザによる入院患者の年齢について調査したところ、60歳以上は約6割を占めていました。

肺炎や気管支炎の併発で重度化する危険がある

高齢者のインフルエンザでの死亡率は全体平均の30倍

さらに、免疫力が低い高齢者の場合、インフルエンザによって生じる合併症のリスクも高いのです。特に「肺炎」は、生死にかかわる危険な合併症として知られ、インフルエンザに関連した死亡理由の約6割を占めるとの調査結果もあります。

呼吸器の慢性疾患、糖尿病などの持病を抱えているとより肺炎を起こしやすくなるので、該当する方は特に気をつけねばなりません。ほかにも合併症として、気管支炎などを発症する人も少なくありません。

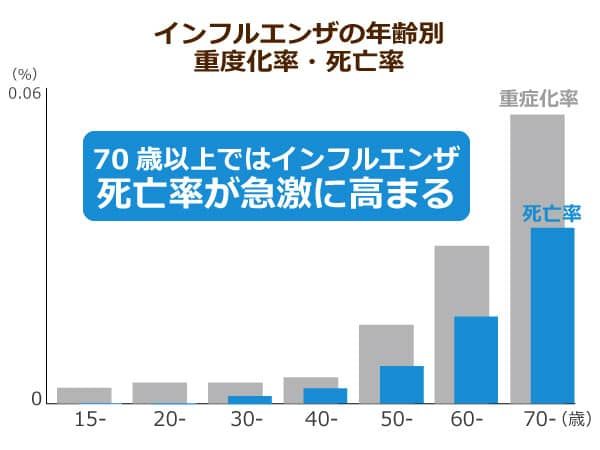

合併症の発症しやすさも影響し、高齢者がインフルエンザに感染した場合は重症化しやすく、さらに死亡率も高まります。

厚生労働省の『今般の新型インフルエンザ(A/H1N1)対策について』によれば、70歳以上になるとインフルエンザによる死亡率は0.03%となり、全体平均である0.001%の約30倍になるとのこと。

一般的に、インフルエンザの罹患においては、高齢者と同じく免疫力が低い「乳幼児」も注意する必要があるとされています。しかし、重症化率や死亡率の高さという点では、乳幼児よりも高齢者の方が高いとされています。

記憶力や歩行機能の低下につながる恐れが

肺炎や気管支炎などの呼吸器合併症のほかにも、インフルエンザによる高齢者の合併症は多数報告されています。そのひとつが、認知症の進行および歩行困難に陥った高齢者の事例を明らかにした九州大学医学部の調査研究です。

同大学の調査によると、インフルエンザ罹患前は日常生活・会話になにも支障はなく、認知症もほとんど見られなかった高齢者が、罹患中に幻覚や妄想などつじつまのあわない言動症状を発症。

罹患後、約3週間でこうした症状はほとんど消失したものの、自分や家族の名前を正確に言えないなど、罹患前には認められなかった「記憶力低下」の症状が出現していたケースがあったとのこと。

インフルエンザの罹患によって、認知症の症状が明らかに進行していたわけです。

原因として、高熱や脱水が精神症状に関与したことが考えられると、同調査結果は報告しています。現在、認知症の発症者数は年々増え続けていますが、インフルエンザもその発症に影響を及ぼす恐れがあることが指摘されてるのです。

「不顕性感染」が感染を拡大させる可能性も

高齢者のインフルエンザ感染は自覚症状がない場合がある

同じインフルエンザウィルスに感染しても、体がどのように反応するかは人によって異なります。

そもそも、インフルエンザによって生じる発熱や痛みなどの症状は、本人にとっては苦痛を伴うものですが、それは体の免疫機構が侵入したウィルスから体を守るろうとする生体防御反応の現れです。

そのため、免疫力が高く治す力が強い若い人や体力がある人ほど、症状が激しくなる傾向があります。

一方、高齢者・体力がない人の場合、免疫機能が衰えていることが多いので、生体防御反応としての自覚症状が出にくい場合が少なくありません。

そのため、本当はインフルエンザに感染しているのに、体に強い異常を感じないので、「問題ない」と思って通常の生活を続け、本人も知らない間に家族が感染しまうことも多いのです。

人によっては、症状がまったく現れない「不顕性感染」というインフルエンザを発症する場合もあります。

高齢者本人に症状が出ていなくても、すでにインフルエンザに感染している恐れがあるわけです。不顕性感染の場合でも感染力はあるので、家族など周囲の人にウィルスを広めるリスクが高まります。

初期症状にきづくことが大切

インフルエンザの症状としては、「38℃以上の発熱」「のどの痛みやせき」「鼻水など上気道の炎症による症状」「筋肉痛や関節痛、倦怠感などの全身症状」の4つが典型的です。

高熱は2~3日続き、その間は起き上がることさえ容易ではありません。

せき、鼻水などの風邪の症状は感染初期のころは軽度で、熱が下がり始めた頃(3日目あたり)から強く現れることが多いのです。

解熱した後も、せき・鼻水・全身倦怠感などが1週間近く続き、完全に回復するまでには10日~2週間程度が必要です。

こうしたプロセスを経るインフルエンザですが、ウィルスが最も検出されやすいのは発症してから2~3日目と言われています。

しかしその段階であっても、正確に診断できる確率は約9割。

病院で検査しても、本当は感染しているのに「陰性」の結果が出ることがあるのです。

たとえ病院で陰性との診断結果を受けても、上記のような症状が強く出ていて感染が疑われるときは、インフルエンザに感染しているかもしれないと考え、マスクの着用や手洗いなどをすることが大切です。

今回は、現在猛威を振るっているインフルエンザについて考えてきました。

例年、患者数の増加が横ばい傾向の冬期休暇中であったにもかかわらず、2019年第3週の推定患者数は約200万人と前週の168万人よりも急増しています。

1月下旬以降は患者数がさらに急増し、インフルエンザの流行は本格化していくと予想されます。

今後ともインフルエンザの患者発生状況には注意が必要です。

「ニッポンの介護学」では、これまでにもインフルエンザ対策の記事を公開しております。本記事とあわせて、ぜひご覧ください。

『第574回 集団感染となれば施設に261万円の損失が!改めてインフルエンザの危険性と対策を考える』

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 2件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定