がん患者数の精度の高い調査結果が明らかに

2016年にがんと診断された人は99.5万人もいることが判明

2019年1月17日、厚生労働省は2016年にがんと診断された人が約99.5万人であることを公表しました。

これは、2016年から施行された「がん登録推進法」をもとに導き出した「全国がん登録」に基づく初の全数調査の結果となります。

同法の成立以前は、こうしたがん登録は都道府県単位で行われており、病院の参加が任意であったため、データの精度にばらつきがありました。

しかし、施行以降は全国の医療機関へ提出が義務付けられ、その結果を国が一括で管理することとなったため、こうした調査が可能になったわけです。

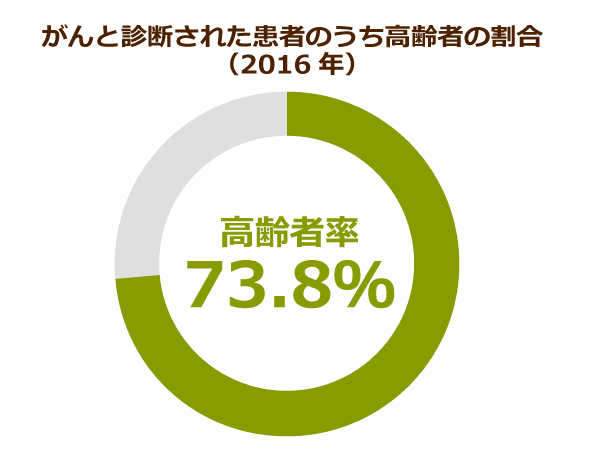

この調査によって、2016年にがんとなった患者全体の31%が前期高齢者、42%が後期高齢者と、高齢者の割合が7割以上を占めていたことが判明。

逆に、45歳未満は4.7%と少数であったこともわかっています。

厚生労働省の担当者は、この結果について詳細な分析ができるようになることを挙げ、がん対策に活用したいとコメントを出しています。

日本人の3.6人に1人はがんで死亡している

もともと、日本人における死亡原因として、がんによるものが増加しているという実態があります。

昨年の8月に厚生労働省が発表した資料によれば、2017年に死亡した日本人は134万433人でしたが、このうちがんによる死亡者は37万3,178人。

すべての死亡者のうち27.8%を占めており、3.6人に1人はがんで死亡しているということになります。

年齢別の死因を見ると、男では65~69歳、女では55~59歳でピークを迎え、そこからはまた割合が減りはじめるという特徴が見られました。

部位別の死因では、大腸がんが15万8,127人と最も多いとのこと。

男では3位、女では1位となっており、死亡率という面でも上位です。

死因の原因として多くを占め、年齢とともにリスクが上がるがんですが、特に死亡率が男女を通して死因の上位に入ってくる大腸がんを予防することは、健康を維持するうえでひとつの目標になります。

大腸がんを予防するために控えた方が良い食べ物・飲み物とは

1日2合の飲酒を行うとリスクが2倍以上に

大腸がんの発生には、食生活が密接に関係していると言われています。

ハーバード大学が1996年にした発表によれば、がんの原因のとなるリスクのなかでは、食事と喫煙が30%と、同率でトップでした。つまり、食生活は、喫煙と同程度のがんを発生させるリスクとなり得るということです。

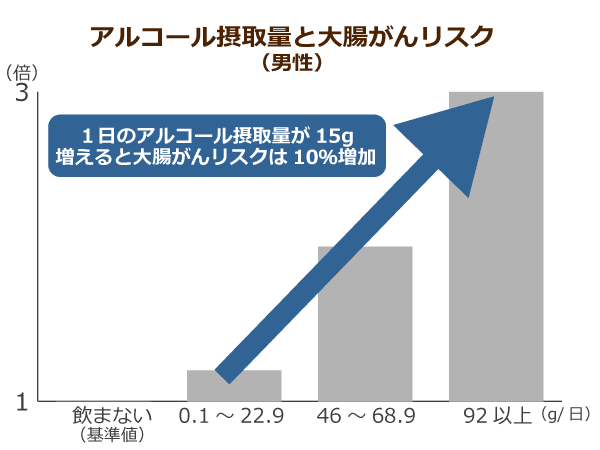

特に、日本人においてお酒は大腸がんの発生リスクになりえる飲み物としても知られています。

世界がん研究基金と米国がん研究所が1997年に発表した報告書によれば、飲酒は大腸がんのほぼ確実なリスクとされているものの、WHOの評価ではリストに含まれていません。

しかし、厚生労働省が行った研究によると日本人の場合、1日2合以上の飲酒をする人は、飲酒をしない人に比べて2倍以上の大腸がんのリスクがあるとされているのです。

欧米人を対象にした調査では、同じ量のアルコールを摂取している場合でも1.2倍程度のリスクであるという研究結果が出ており、日本人ほどリスクが上昇しません。

この差が生まれた理由は、欧米人にくらべてアルコールに弱い遺伝子を持っていることが多い日本人の体質によるものではないかと考えられています。飲酒を控えめにすることが、我々日本人にとっては大腸がんの予防になるということです。

過剰な加工肉の摂取も引き金に

次に、食べ物についてです。近年、大腸がんのリスクとして注目が集まっているのが加工肉です。WHOは2015年にソーセージやハム、ベーコンなどの加工肉の発がんリスクについて、煙草やアスベストなどと並ぶ最高ランクのグループ1に分類しました。

さらに、WHOの外部組織である国際がん研究機関(IARC)が、加工肉を1日50グラム食べることで、結腸がんや直腸がんになるリスクが18%上昇すると発表。

ほかにも、国立がん研究センターが国内の45歳~74歳である約8万人を対象として行った調査でも、これらの害が指摘されています。

この調査では、加工肉の摂取量に応じて対象を10グループに分類。男性の最も摂取量が多いグループは、最も少ないグループと比較して、結腸がんのリスクが37%高かったそうです。

とはいえ、厚生労働省が発表した2017年の国民健康・栄養調査報告によれば、日本人の平均的な加工肉の摂取量は13グラムと世界的に見てもかなり少ない部類。

そのため、国立がん研究センターも、摂取量が日本人の一般的なレベルであれば、はっきりとした大腸がんのリスクにならないという見解を示しています。

もちろん、それを超えて多量に食べる場合などはリスクが上がる可能性があるとも言及しているため、摂取量に注意が必要です。

がん予防として効果的な検診方法を厚労省が発表

食生活における大腸がん予防には食物繊維が良い

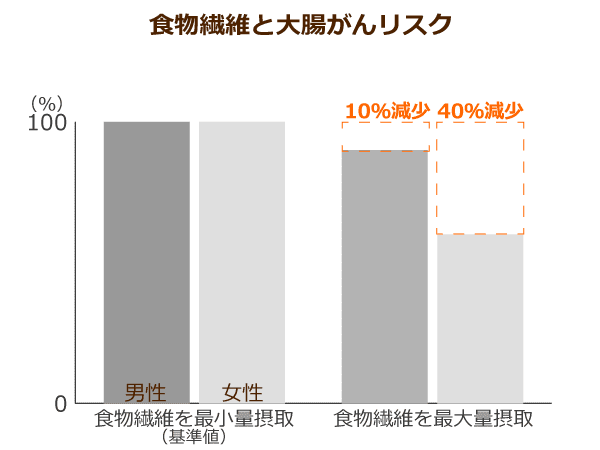

今まで、大腸がんのリスクが上がる食品について述べてきましたが、逆にリスクを下げる食品としては、食物繊維が多く含まれた食品が挙げられます。

2019年1月の医学誌に発表された、ニュージーランドのオタゴ大学が行った研究によれば、1日に25グラム~29グラムほどの十分な食物繊維を摂取すると、多くの病気が予防できることが判明しました。

この研究では今まで発表された観察研究や臨床試験の結果を、過去40年にわたって解析。その結果、食物繊維を十分に摂取した場合、脳卒中のリスクが22%減少したほか、2型糖尿病や大腸がんのリスクも16%減少することが判明したとのことです。

一方、国立がん研究センターでも研究を行っていましたが、食物繊維を多く摂取することで大腸がんの予防になり得るという効果は認められませんでした。しかし、食物繊維の摂取量が極端に少ない人は大腸がんのリスクが高くなる可能性を指摘しています。

これらの研究結果からみると、食物繊維を多くとるように心がけることで、大腸がんを含めた多くの疾病に効果があると判断できます。

87%の自治体でがん予防に非推奨な検診が行われていた

がんの罹患を防ぐうえで、リスクを避けることももちろん大事ですが、何よりも重要なのは検診を受けることです。2019年1月に、厚生労働省はがん検診における推奨外の検診を明記するように、指針を改定したことを公表しました。

今まで同省は推奨する大腸、乳房、胃、肺、子宮頚部における5種類の検診を推奨してきましたが、推奨外となる検診について具体的に示してはいませんでした。

しかし調査の結果、約87%の自治体で国が推奨していない検診が行われていることが発覚。

その対策として、死亡率を減らす効果が不明瞭な検診を推奨外として明記することになったのです。

大腸がんにおいては、死亡率低下のエビデンスがある便潜血検査が推奨となっています。これはいわゆる検便であり、便の中に混じった血を検査することで大腸がんを発見する検査です。

裂肛(れっこう)やいぼ痔、炎症性の腸疾患でも陽性になる、早期の大腸がんで出血が見られない場合には陰性になるという正確さにおける欠点があるものの、患者の身体にかかる負担や、治療費が軽いことから、大腸がんの予防をするうえで、重要な検査になります。

がん検診の推奨年齢は40代~60代。しかし、検診を受けていない人は男女ともに4割以上とされています。がんによる死亡が増加しつつある昨今、年齢とともにがんのリスクが上がることを自覚し、推奨年齢になったらきちんと検診を受けるべきだと言えるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 4件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定