家族の介護や世話をしている10代~20代の「ヤングケアラー」

超高齢社会のなかで低年齢化する介護者

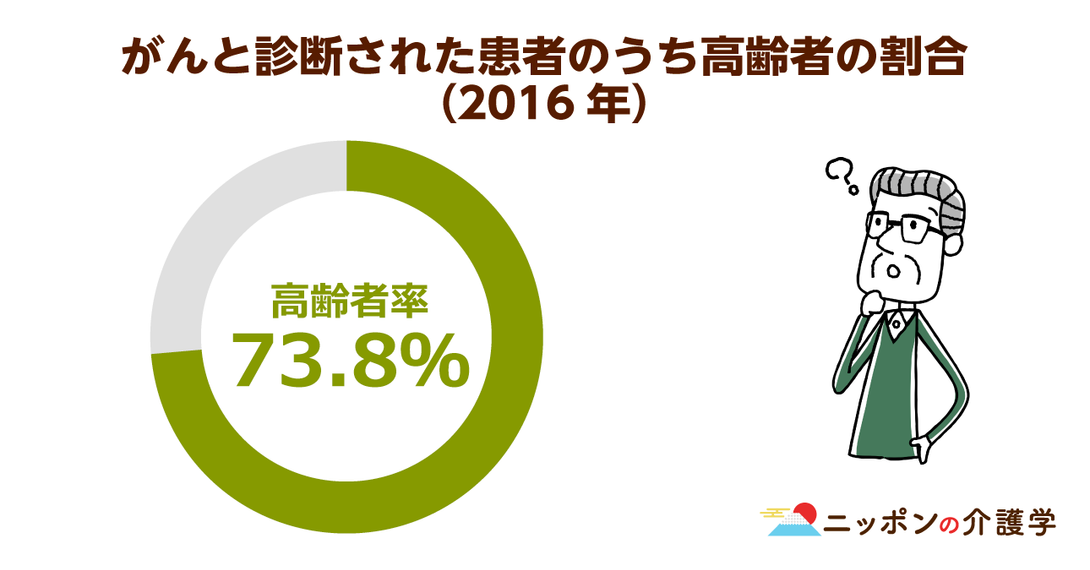

団塊世代が75歳以上となる2025年には、介護が必要な高齢者は716万人(65歳以上高齢者の20%)に上ると推定されています。急速な高齢化の進展とともに、介護を必要とする人が年々増え続けていくのは避けられない状況です。

そんな中、現在「ヤングケアラー」の存在が注目されています。「ヤングケアラー」とは、要介護状態の家族のために大人が担うようなケアの責任を引き受け、家事や家族の世話、感情面のサポートも行っている子どもや若者のことです。

現在、晩婚化や35歳以上の初産の増加などの影響により、子どもが成人を迎える前に親が病気などで倒れ、要介護状態になるというケースが増えています。

そのとき、もし両親のどちらかが離婚・死別によりいない、あるいは仕事などで忙しい場合、子どもが介護を担わざるをえなくなるのです。

また、要介護状態の祖父母世代と同居している場合、親世代が仕事で忙しくて介護負担を担いきれず、代わりに子ども世代がケアのサポートをする・引き受けるという状況も増えています。

家族の介護により、友人関係が希薄になりがちで孤立してしまう、あるいは進学や就職を断念せざるを得なくなってしまう、といったケースが頻発しており、ヤングケアラーをめぐっては、近年その問題性が強く指摘されているのです。

過去の調査ではヤングケアラーは17万人に上るとの報告も

総務省の「就業構造基本調査」(2012年)によると、介護をしている15~29歳の若者は約17万7,600人に上るとのこと。ただしあくまで推計値であり、全国レベルでの正確な数はわかっていません。

また、この推計値には14歳以下の小中学生は含まれていないため、「ヤングケアラー」の実数はもっと多いのではないかと指摘する専門家もいます。

実際、2011年(平成23年)の社会生活基本調査を基に行われた分析では、「15~23歳の介護者の比率は1.8%と推定できる」との結果も出ています。

さらに大阪歯科大学と関西学院大学が2016年に行った共同研究(大阪府の高校生約5,200を対象)では、高校生20人に1人が家族の介護を行っている実情が明らかにされました。

ケアの内容としては「家事」が最も多く、力仕事、外出時の介助・付き添い、感情面のサポートと続いており、直接的に行う介護だけでなく、多様なケアを担っていることが結果からわかります。

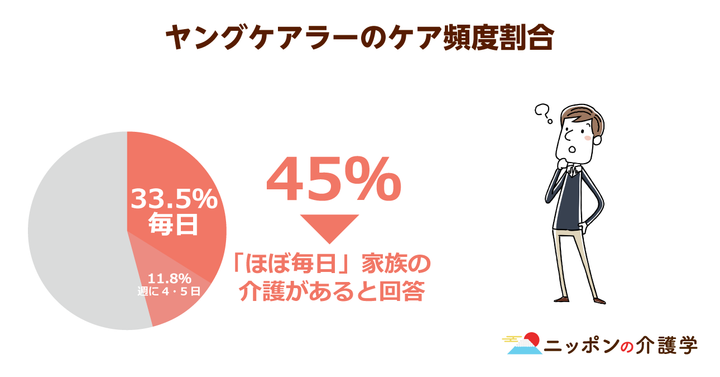

ケアの頻度では、「毎日」が33.5%、「週に4、5日」が11.8%となっており、毎日のように介護をしている生徒が半数近くにも上りました。これらの数値から、子どもたちに与えている負担の大きさが読み取れます。

核家族化の進展により家族の支え合う力は弱くなりつつあり、介護や家族の世話をする若者や子どもの問題は、今後さらに深刻度を増す危険性が高いのです。政府による早急の実態把握が必要です。

1週間のうち20時間以上も家族の介護をしているヤングケアラーもいる

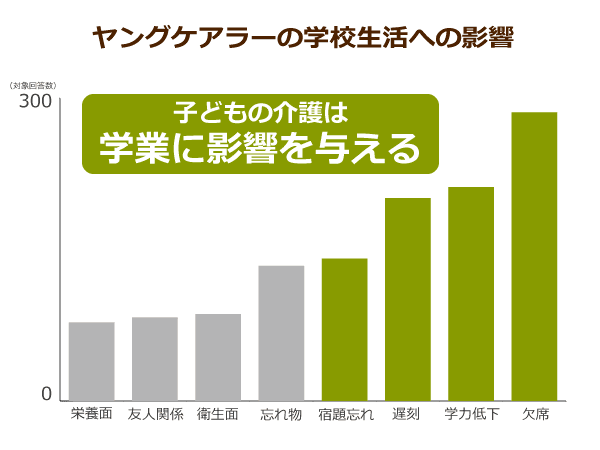

10代の介護は学業に影響する

実際、ヤングケアラーのいる世帯では、さまざまな問題が指摘されています。被介護者が就労している割合は4%のみという調査もあるなど不安定な収入からくる貧困問題がヤングケアラーでは深刻化しています。

また、学齢期の子どもの場合、最も深刻な問題は学業への支障です。特に遅刻・早退・欠席は非常に大きな問題で、これらは介護による時間的拘束に伴って生じます。不登校などに発展する場合も考えられます。

介護負担による子ども達の学力・就学機会の制限や、さらに友人関係の乏しさを招くなど、社会性の獲得にも大きな影響を与え得え社会的な孤立につながることも問題視されています。

また、国内調査では、1週間のうち20時間以上家族へのケアに時間を費やしている生徒が全体の11%に上るとの結果が出ており、さらにイギリスで2004年に出された報告書によれば、ヤングケアラーの介護時間は「6~10時間」が最も高い割合だったといいます。

ケアの時間が長くなるほど自分の時間を持てなくなってしまい、さまざまな問題に直面するリスクも上がらざるを得ません。

ひとり親家庭の増加で子どもにも介護の負担が

では、ヤングケアラーが介護負担に直面する原因はなんでしょうか。

2017年に京都市ユースサービス協会が行った『高校生ヤングケアラーの実態調査』によると、介護となった家族の状態としては、「身体機能の低下(39.2%)」「病気(33.7%)」「認知症(14.6%)」の順で多くなっていました。

またこの調査では、ケアが必要な家族は高齢者が最も多いことも明らかにされています。

また、東京都医療社会事業協会が行った調査研究によれば、介護者となった要因として「親の病気や入院、障害、精神疾患」のほか、「ひとり親家庭」が主な理由として挙げられています。

核家族化・ひとり親世帯の増加により、家庭内で誰かが介護が必要になると、子どもに直接その負担が行きやすいのです。

1980年に65歳以上のいる世帯の50%を占めていた三世代同居率は、2016年に12%にまで減少しました。同じく、約1,100万世帯であった専業主婦世帯は、約660万世帯にまで減っています。

さらに、ひとり親家庭は、2016年の推計では約142万世帯に増え、25年前から比べると1.5倍近くに増えました。

家族の形態が多様化とともに規模が縮小し、ケアを担える大人が家庭内に減っていったことが、ヤングケアラーを生み出す社会的背景となっています。

ヤングケアラーへの支援策はあるのか?

周囲に気づかれにくい若年層の介護

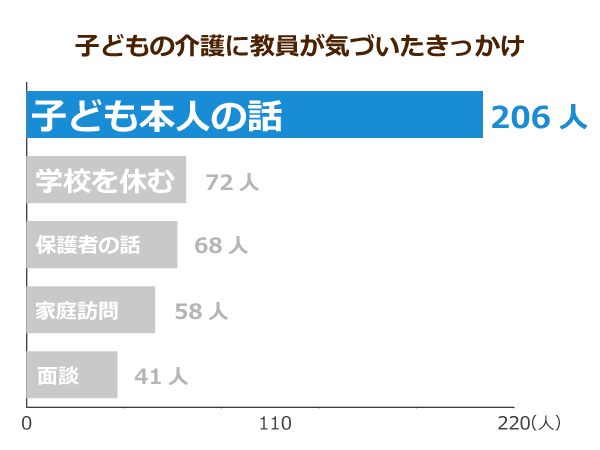

地域や学校で認知されにくいことも、ヤングケアラーの問題を深刻化させている原因のひとつです。

例えば学校の教員は、気になる児童・生徒のことを「問題を抱えた子」や「困りごとのある子」という認識はあるものの、家庭内のことはプライバシーの問題であること、ガイドラインがないことなどから、十分に支援できない状況にあります。

諸外国の中には既に対策を進めている国もあり、そのひとつであるイギリスでは1980年代末から国を挙げてヤングケアラーの実態調査や支援を実施。早くから介護が必要な人をケアする家族の負担や、子どもの教育を受ける権利にまつわる問題を重視してきました。

イギリスでは全国各地にヤングケアラーを支える支援団体が作られる一方、国による法整備も進み、2014年には介護関連の法律を統合した「ケア法」も制定されています。

家族の介護は、「お手伝い」や「家族愛」だけで片付けられる問題ではありません。支援組織、そして国によるサポート体制が不可欠です。イギリスの成功事例は、日本でも参考になる部分が多いのではないでしょうか。

注目されてこなかった介護者層を支援する「ケアラーアセスメント」

支援団体による支援という点では、近年、日本でも動きが見られるようになってきました。例えば、各地の介護者支援団体が中心となって行っている「ケアラーアセスメント」という取り組みがそのひとつです。

これは、要介護者本人のみならず、介護する配偶者や子どもの状況も把握し、その内容に基づいて支援策を考えるというもの。これまでは支援の対象として重視されてこなかった介護者にも注目し、介護に行き詰る人を減らそうという試みです。

家族を介護する側の状況を客観的に評価できる手法として、現在注目が集まっています。

今後、こうした支援団体による取り組みはさらに重要度を増すと考えられます。また、行政の側も、実態調査を通して社会の関心を高め、イギリスのように法制度を含むサポート体制を整えていくことも検討しなくてはなりません。

今回はヤングケアラーの問題を考えてきました。日本の将来を担う子どもたちへの介護負担をいかにして減らすかは、「日本の大人たち」に課せられた課題と言えそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 11件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定