小規模多機能型居宅介護事業は約4割が赤字!その理由とは

前年度よりも赤字の割合は上昇へ

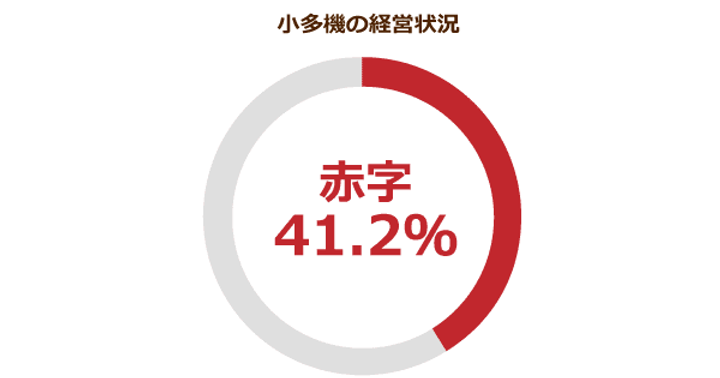

2019年の2月27日、独立行政法人福祉医療機構は2017年度における「小規模多機能型居宅介護(以下『小多機』と記載)」事業の経営状況に関する分析結果を発表しました。

それによると、同サービスを行っている施設の赤字割合は前年度比0.6%増となる41.2%となり、全体の約4割にも及んでいます。

また、サービス活動収益(売上高)に対するサービス活動増減差額(一般企業における営業利益)の割合を示す「サービス活動増減差額比率」の平均は、前年度から横ばいとなる4.1%で改善・好転とはなりませんでした。

厳しい状況に置かれている小多機事業の現状を、改めて浮き彫りにする分析内容となっています。

黒字施設と赤字施設を比べたとき、目立つのは施設の定員数に対する「登録率」と「平均要介護度」の差。福祉医療機構の分析では、このふたつを高い水準で維持している施設ほど、経営を安定させていることが報告されています。

高齢者に加え、若年性認知症への対応という点でも期待が寄せられている小多機。高い登録率を確保して収益を安定させるには、本来の特徴である柔軟なサービス提供はもちろん、医療的ケアの実施など多様なニーズへの対応力も必要となりつつあるのです。

小多機は3つのサービスをひとつの施設で受けられる

小規模多機能型居宅介護とは、2006年の介護保険制度改正時に導入された「地域密着型サービス」のひとつで、「通所(デイサービス)」、「訪問(ホームヘルプサービス)」、「泊まり(ショートステイ)」を一体的に提供するというサービスです。

小多機ができる前の居宅系介護サービスは、「通所介護」や「訪問介護」、あるいは「短期入所生活介護」など、各サービスを必要なときに個別に契約するというのが基本的な形態でした。

しかしその場合、サービスごとに別々の事業所を探さなければならず、現場で介護を行う介護士が通所・訪問・泊まりで異なるため、家族や利用者に少なからず負担が生じます。そうした状況を改善することを目的に、3つの機能をひとつの施設で果たすことができる小多機が創設されたわけです

また、同サービスは利用料金が「月額定額制」という点も大きな特徴といえます。食費や宿泊費は別途支払う必要がありますが、通所・訪問・泊まりとどのように組み合わせて利用しても、毎月負担する自己負担額(所得に応じて1割~3割)は定額なのです。

そのため、「介護サービスを利用し過ぎると、要介護認定の段階別に定められている利用限度額を超えるかもしれない」といった不安を感じずに、サービス利用ができます。

要因は利用者の「登録率」と「平均要介護度」にあった

登録者率90%以上で黒字の割合は75%以上に

では、この小多機の経営において、赤字となってしまう理由は何でしょうか?

その原因のひとつとして挙げられるのが、先述した「登録率」の低さです。ここでいう登録率とは、施設の定員に対してどのくらいのサービス利用者を登録しているかという指標のことをいいます。

福祉医療機構によれば、黒字施設と赤字施設とではこの登録率に大きな差があり、2017年度では黒字施設が86.4%だったのに対して赤字施設は74.7%。両者の間には11.7ポイントもの開きがあるのです(前年度よりも、0.7ポイント差は拡大)。

さらに登録率別の分布状況をみた場合、40%未満だとすべての施設において赤字。

また、登録者率が平均で81.7%を確保している施設の約7割が黒字であり、90%以上だと黒字施設の割合は75%以上に達します。

もし、赤字施設を黒字施設へと転換するには、まず登録率を上げることが重要になりそうです。

登録率を増やす方法のひとつとしては、訪問サービスがあります。同サービスに力を入れて地域の要介護者と関わる機会を増やすと、登録につながりやすい(通所、泊まりの利用者増につながる)と言われています。

黒字施設・赤字施設のサービス活動収益の差は2万円以上

黒字施設と赤字施設をわける要因は、もうひとつあります。

福祉医療機構の分析結果によると、全体の傾向として登録者における要介護度(要介護認定の段階)の水準が高いほど、黒字施設の割合が多く、逆に赤字施設は平均要介護度1.0~1.8未満という軽度者中心の施設に多いのです。

つまり、その介護施設が契約している利用者の平均要介護度が上昇するほど黒字施設となる確率も上がることを意味しています。

小多機の利用料金(毎月定額)は、要介護度が上がるほど高くなるため、中重度者が多いほど施設の収益は上がります。平均要介護度が高いほど、登録者から得られる収益が増加し、収支差率も高くなるわけです。

実際、黒字・赤字施設における登録者ひとりあたりの平均サービス活動収益(月単位)をみると、黒字施設が23万8,625円だったのに対して赤字施設は21万7,972円で、その差は2万円以上(このうち利用者の自己負担は1~3割)。

赤字施設が黒字へと転換を目指す、あるいは黒字施設が引き続き経営を安定させていくためには、サービス登録者の要介護度も一つの基準になるわけです。

「軽度者が多いから赤字」という制度の大きな矛盾

軽度者のための充実化した医療的ケアが求められる

赤字・黒字を分ける経営上のポイントとして「登録率」「平均要介護度」を指摘してきましたが、「定員規模数の向上」と「医療ケアの充実度」も挙げることができます。

2015年の介護保険制度改正において、小規模多機能型居宅介護の定員数の上限が、それまでの「25名以下」から「29名以下」へと拡大されました。

福祉医療機構のデータによると、2017年度におけるサービス活動収益に対するサービス活動増減差額比率は、25人定員の施設が前年0.5%だったのに対して、29人定員は8.4%もあり、その差は約8ポイントにも上っています。

定員規模数を多くした施設ほど、経営状態は良好であるわけです。

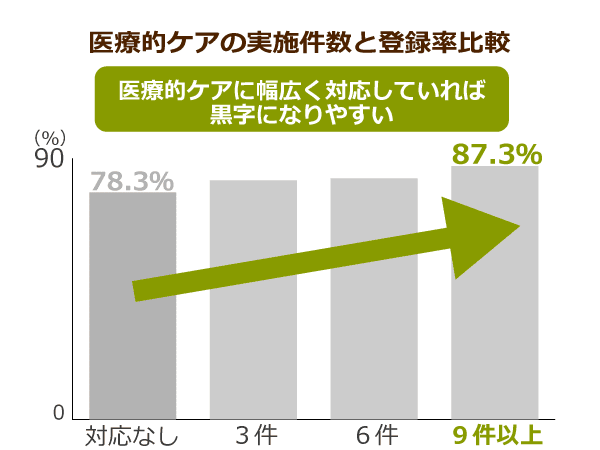

さらに、医療的ケアの実施状況も、経営状態と密接な関係があります。

医療的ケア12種(下記リストに記載)の実施件数が多い施設ほど、平均定員数は多く、登録率が高い(それゆえに黒字施設が多い)ことが明らかに。

多様なニーズに対応できる体制を整えることが、登録者の確保につながり、増収の要因となっているのです。

医療的ケア12種

- 血糖測定・インスリン注射

- ストーマ・人工肛門・人口膀胱の管理

- 酸素療法

- 疼痛(とうつう)の管理

- 経管栄養

- 血圧や心拍などのモニター測定

- 褥瘡の処置

- カテーテルの管理

- 喀痰(かくたん)吸引

- 認知症への専門的ケア

- 摘便

- 浣腸

小多機の目的は自立・軽度状態の維持のはずだが…

以上、福祉医療機構による分析結果・提案をまとめてきました。この結果から、小多機の経営を良くするための方法を一言で言えば、「定員数いっぱいまで、要介護度の高い利用者を登録させること」となるでしょう。

しかし、地域密着サービスである小多機が創設された理由のひとつは、「高齢者が住み慣れた地域で、介護サービスを受けて暮らしていけるようにするため」という点にあります。

自立・軽度の状態を維持するため、重度化・寝たきりを防ぐために日常生活の支援や機能訓練を行うことが、同サービスが果たすべき重要な役割であるわけです。つまり、需要は軽度の人にこそ多分にあると言えます。

もしこれまで見てきたデータをもとに、福祉医療機構が指摘するような経営改善策を押し進めると、医療的ケアの充実化を除けば、同サービスの本来あるべき姿とは異なるものになってしまうでしょう。

「軽度の登録者が多いから赤字」という「構造」は一考すべきではないでしょうか。

今回は小多機の経営状況について考察してきました。「赤字」を解消するためには、各施設の努力が大事である一方、国・制度側にも現状を踏まえた抜本的な改善策が必要とも考えられます。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 9件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定