40~50代のひきこもりは若年層よりも多い

内閣府が中高年のひきこもりは61万人と公表

3月31日、内閣府は40歳から64歳のひきこもりが全国に61.3万人いるという推計を公表しました。中高年層におけるひきこもりに対して、全国規模となる推計が明らかになったのは今回が初めてとなります。

同じく内閣府が2015年に実施した調査では、15歳から39歳までの若年層におけるひきこもりは、54.1万人と推計されていましたが、今回の調査では中高年のひきこもりの数を把握するための初の調査を実施。

40歳から64歳の人がいる約5,000世帯に調査員が訪問して、本人や家族からひきこもりの期間やそうなったきっかけ、生活水準や外出の頻度などを聞きました。

調査方法の一部に変更があったために単純に比較はできない部分こそありますが、若年層よりも中高年層のひきこもりの方が推計における数が上回る結果となったのです。内閣府は以前より、若年層のひきこもりについて調査を行ってきました。

しかし、ひきこもりが長期化する傾向が明らかとなり、40代以上を除外した調査では、ひきこもりの全体像が把握できないのではないか、という指摘が当事者団体などによってなされていました。

今回の調査の結果により、ひきこもりは青少年や若年期の問題だけではないという現状が明らかとなりました。

親の「恥ずかしい」がひきこもりを見えない問題に

中高年におけるひきこもりは、以前から「8050問題」として注目を集めていました。

これは、ひきこもりの家庭において、親が80代、子どもが50代を迎えた際に問題がより深刻化するというもので、将来を悲観した子どもが親と無理心中を図ってしまうなどの事件も起こっています。

2015年に行われた国勢調査によれば、40代から50代で親と同居する未婚者は1995年時点では全国で113万人。しかし、2015年になると340万人まで増加しており、20年間で約3倍まで増えていることが判明。

この中で、親が80代、子が50代の二人暮らしという構成である「8050世帯」の数も増加しており、2005年には35万6,000世帯だったものが、2015年には64万8,000世帯と、1.8倍以上となっているのです。

これらの問題が長らく世間から認知されていなかった理由としては、親によって隠されていたことがまず挙げられます。

こうしたひきこもりを抱えた世帯では、自分たちの子がひきこもりになっていることを「恥ずかしいこと」であると考え、世間体を気にした結果、隠してしまう親が多く存在していました。

こうした行為が多発する中で、ひきこもりになった本人だけでなく、社会から孤立してしまうことが多く、問題がより深刻化してしまっているのです。

就職氷河期が「8050問題」に影響している

20代で就職難に直面した男性たちがひきこもりに

現在、中高年のひきこもりが増加してしまった背景には、1993年から2005年まで続いた就職氷河期の存在があります。

この就職氷河期を経験した40歳から44歳のひきこもりでは、3人に1人が20歳から24歳の間でひきこもり状態になったことが判明しました。

つまり、求人の少なくなってしまった時期に就職活動に失敗し、そのままひきこもりになるというケースが多かったことが考えられます。

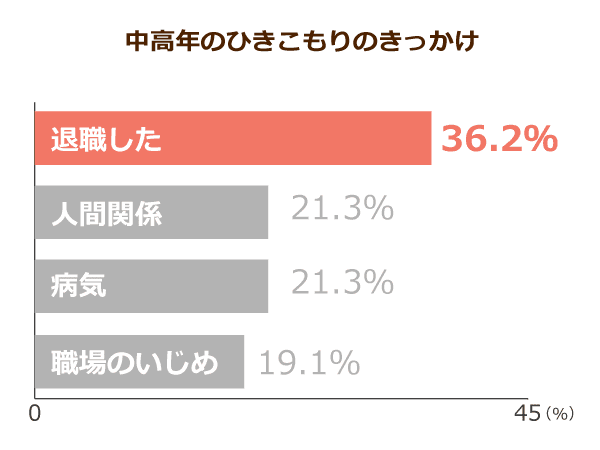

また、中高年層のひきこもりにおいては、4分の3が男性であることが判明しており、ひきこもりになったきっかけとしては「退職したこと」が36.2%と、「病気」や「人間関係がうまく行かなかった」の21.3%を上回り最多となりました。

こうした結果を受け、ひきこもりの状況に陥ってしまう原因のひとつとして、「男は仕事」「一家の大黒柱」という既存の男性規範の影響から学歴や職歴のハードルが上がりやすく、一度失敗してからのリカバリーがききにくいという日本社会の特徴があるのではないかと専門家により指摘されています。

職歴や学歴に厳しい社会の問題と、就職氷河期が合わさった影響で、再起の難しくなった層が多数存在。その結果としてひきこもりとなってしまい、より難しい状況に立たされることになる、という悪循環が生まれていることが指摘されています。

ひきこもりの長期化は「老老介護」に発展してしまう

こうした中高年のひきこもり問題は、7年以上の長期にわたるケースが半分以上を占めています。ひきこもりの長期化の大きな問題は、経済力の低下です。

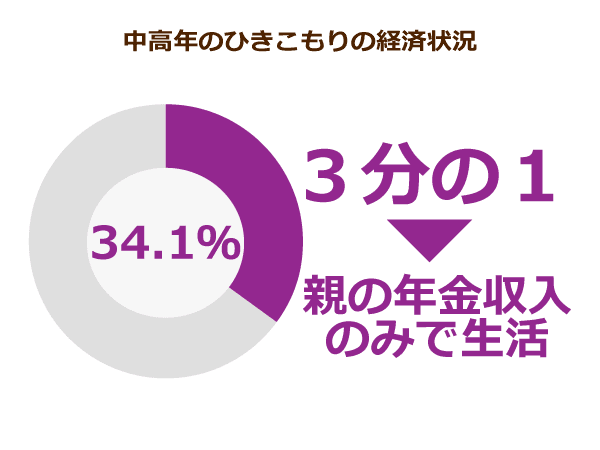

冒頭の調査では、中高年のひきこもりがいる世帯において、父親か母親が生計を立てている状況にあるのは34.1%と3分の1を超えており、親の年金を頼りにしているという状況も想定されます。

さらに、同じく全体の3分の1が、暮らしについて「上」「中」「下」でわけたとき、「下」であると答えています。

こうした状況においては、上記で触れた通り、この状況で親が80歳、子どもが50歳を迎えると、生活が困窮するという「8050問題」が発生します。

これは、親が80歳になったときに収入を得ることができなくなるほか、加齢によって身体状況が悪くなり、介護などによって金銭面の問題が多く発生することが原因となっています。

また、こうした世帯に対しては、近い将来において、介護する側と受ける側のともに65歳以上である老老介護の問題も立ちはだかっています。

昨年の6月に、国立長寿医療センターは、老老介護において、低所得層であるほど介護期間が長期化しやすいという調査結果を公表しています。早ければ10年以内に問題が表面化する危険性があります。

中高年のひきこもりが生活保護予備軍に

親の死後に顕在化する貧困問題

老老介護以外にも、こうした中高年のひきこもりは、将来的に社会へ大きな影響を与える可能性が指摘されています。

「中高年のひきこもり」では親の年金に頼って生活をしている世帯が多いことが指摘されていますが、この年金額についても、これらの世帯は大きな課題を抱えています。

2016年度における年金収入は、厚生年金の場合は月額14万7,927円、国民年金では5万5,464円であることが厚生労働省の資料によって発表されています。

つまり、国民年金のみの場合は、夫婦で過ごしていたとしても十分な収入といえません。そのため、ひきこもりによって、国民年金しかもらうことができない状況となっている中高年が、将来親が亡くなったときに得られる年金額は、ほとんどの場合でわずかです。

あるいは、年金を受け取る資格がない人も多く存在している可能性もあるでしょう。その結果、生活が立ち行かなくなることで、親と共倒れをしてしまう可能性や、親の死後に貧困から介護難民や生活保護受給者となってしまう可能性があります。

こうしたことから、将来的には数十万人という巨大な数の生活保護受給者が現れる可能性が専門家によって指摘されており、社会保障費の増大などが懸念されているのです。

中高年のひきこもり対策は未整備

「8050問題」を含めた、ひきこもりの問題を解消する方法としては、現状ではやはり就労支援が主となると考えられます。

日本の社会の構造上、今回の問題に該当する中高年世代は、専業主婦や主夫でない限りは働くことが前提とされており、「8050問題」に直面する世帯への支援としては、就労支援以外の選択肢が想定されていない状況にあるのです。

しかし、20年から30年にわたってひきこもりを続けていた中高年に、いきなり就労を要求することは、現実的に難しいことは否めません。事実、ひきこもりをしている子ども側が、就労を強く拒むケースも多々見受けられ、そうした場合の支援方法がないのが現状です。

日本のひきこもり支援は若年層を対象にしたものが多く、制度のはざまに置かれているのが中高年問題です。現行の制度では、根本的な打開策を取ることができないのです。

そのため、就労支援に先駆けて、ワンクッション挟むような支援が必要ではないかと専門家は指摘しています。

そのためには、多くの人がひきこもりに陥るきっかけとなっている退職からソフトランディングできるように、再チャレンジできるような仕組みが必要とされているのではないかとしています。

いずれにせよ、早急に対策となる制度を作らない限り、この問題の抜本的な解決は難しさを今後増していくことが予想されます。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 9件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定