日本全国で空き家が増え続けている

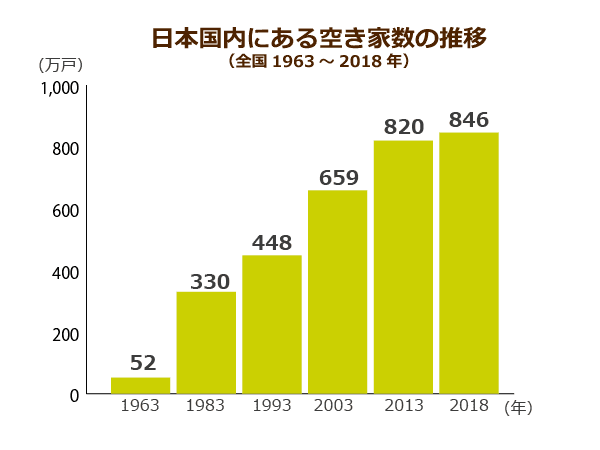

空き家が過去最大の846万戸に

総務省が今年4月に発表した2018年10月時点での住宅・土地統計調査によれば、国内で空き家となっている家屋は846万戸となり、過去最多となりました。

これは国内の住宅総数の13.6%を占める戸数であり、2013年時点よりも26万戸増加。割合でも0.1%の上昇となります。

また、20年前となる1998年時点では空き家となっている家屋は576万戸で、割合としては11.5%であったことを考えると、その増加は著しいものであるということがわかります。

この背景には、少子高齢化と核家族化の流れを受けて、親の施設入居によって住む人がいなくなった空き家の増加も影響していると考えられます。

そもそも空き家とは、2014年に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の中で「建築物またはこれに付属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。

)」と定義されています。

また、同法では、倒壊などの危険性がある状態、あるいは衛生上有害になったり、景観を損ねたりなど、周辺の生活環境に影響を与える危険度の高い空き家を「特定空家」と呼び、通常の空き家とは区別して定義しているのです。

こうした空き家の増加が、現在深刻な社会問題となりつつあります。

高齢化で空き家予備軍も多く存在している

空き家が引き起こす問題にはさまざまなものがあります。

まず、空き家があることで犯罪のリスクが上昇するということです。

特に起こりやすい犯罪は、放火が挙げられます。

これは管理されていない空き家が放火犯にとって格好のターゲットになるためで、放火された家だけでなく、近隣への被害が起こる可能性も無視できません。

また、空き家が犯罪集団などに拠点として利用されるなどの場合も考えられます。

次に挙げられるのが、地震などの災害が起きたときのリスクです。

管理が行き届いていない特定空家などをはじめとした物件は、耐震性能なども低くなっているケースが多く、近隣住民が倒壊などの被害に遭う可能性も高まると考えられます。

また、害獣や害虫などが寄り付きやすい空き家が、近隣の衛生状況に問題を与える可能性もあります。

さらに、空き家が増えることでその一帯の住居の資産価値が軒並み低下してしまうことや、住居があることによってその土地の有効活用ができなくなるなどのデメリットもあります。

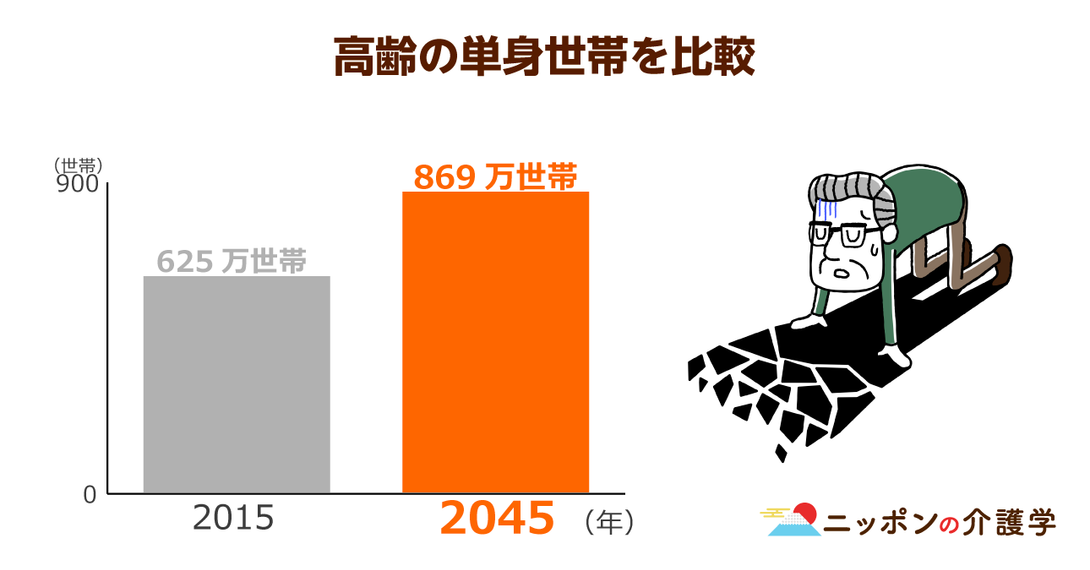

こうした空き家は高齢社会を迎えた日本では増え続けており、さらに65歳の高齢者しか住んでいないため、近い将来に空き家となる可能性が高い「空き家予備軍」と言われる物件も、同じく増加しています。

空き家の管理は今後厳しく求められる

空家等対策特別措置法とは

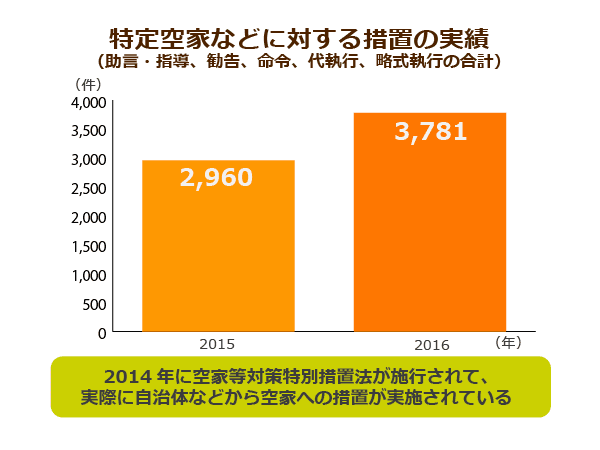

空き家の増加が社会問題になったのを受けて、2014年に施行されたのが空家等対策の推進に関する対策特別措置法、通称・空家等対策特別措置法です。

これは冒頭に紹介した空き家の定義を定めたほかに、管理が行き届いていない空き家の場合には、市町村などの自治体が敷地内へ立ち入り調査が行える権限を定めています。

また、所有者の確認のために戸籍や住民票といった個人情報や、水道などのインフラの使用状況に関する情報も請求できるようになりました。

これらの権限をもとに、空き家の調査を行った自治体が、危険だと判断した場合は、特定空家に物件を指定。

その所有者に対して、軽い順に助言や指導、勧告などの行政指導を行うことができるようになったほか、それらの指導が達成されなかった場合には、違反に対して罰金が科される命令を出すことが可能となりました。

さらに、それらを無視した場合には、自治体が所有者の代わりに問題への対処を行う行政代執行が行われます。

これにかかった費用は、所有者へと請求される場合がほとんどです。

この法律によって、空き家の管理が厳格化されることとなりました。

また、同行が施行されてから2016年度末までに、自治体が物件を特定空家に指定して助言や指導を行ったケースは6,405件となっており、さらに勧告を行ったのが267件、命令が23件、行政代執行に至ったケースは11件。

空き家対策は着実に進んでいることがわかります。

空き家対策は具体的にどうすればいいのか

空き家対策に国が注力している現状の中で、高齢の親から家屋を相続することになって自身で済むことが困難な場合に、どのような対策を取ることが望ましいでしょうか。

まず考えるべきは、その物件を売却、あるいは賃貸に出すということです。

現在利用することはできなくても、将来的に使用する予定があるなどの理由で手放すことができない場合は賃貸物件として活用することが望ましいと考えられます。

この場合、家の権利を手放すことなく、空き家管理を住民に任せることができるうえ、賃貸収入を得ることができるという一石二鳥とも言える方法です。

とはいえ、トラブルなどが発生した場合は、貸主として対応する必要などのリスクや、賃貸物件として整備する際に費用がかさむなどの可能性もあります。

さらに手っ取り早いのは売却を行うことです。

物件の所有権を手放すことにはなりますが、一時的に大きな収入となるうえに、賃貸よりも手間が少ない点がメリットです。

売却や賃貸を希望する人と、購入や借家を求めている人をつなぐために、自治体が行っている空き家バンクという制度があります。それを利用するのもひとつの手です。

また、売却や賃貸が難しい場合は、業者が空き家を定期的に巡回しることで、管理を代行してもらう空き家巡回サービスを利用することも可能です。

費用は掛かるものの、管理の負担が軽減できます。

空き家をうまく活用することはできるか

住宅セーフティネット制度が始まった

空き家の活用法として注目を集めているのが、住宅セーフティネット法に基づく、住宅セーフティネット制度です。

これは2007年に創設された制度で、高齢者や障害者、災害被災者など、経済的な困窮などにより生活に困難を抱える住宅確保要配慮者を対象として、最低限の安全を得るために住居を安価で貸すというものです。

もともと、この住宅セーフティネット制度は、公営住宅を利用して行っていましたが、現在は大都市圏などでこの公営住宅が不足。

さらに、自治体の財政難や土地の確保の問題などを理由として、新たに増やすことも難しい状況となっています。

そこで2017年に同法が改正され、空き家をこの住宅セーフティネット制度の中に組み込めるようになりました。

これは空き家などの所有者が住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅として物件を登録する代わりに、国や地方自治体による改修費の補助や定額所得者の入居負担軽減のための補助を受け取れるというものです。

これにより、空き家の所有者は賃貸物件とする上での負担が軽減されるほか、借り手を見つけることが容易となります。さらに地方自治体は住宅セーフティネット制度に使用できる住宅を確保しやすくなります。

まさに、両者にとってWin-Winの制度です。

住宅セーフティネット制度への登録はまだまだ

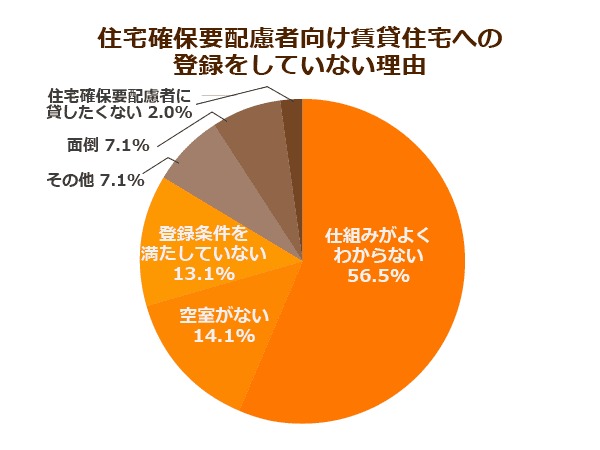

しかし、こうした住宅セーフティネット制度には、現在多くの課題を抱えています。

この制度は、2020年度末までに17万5,000戸の登録を目標に掲げていますが、2018年の8月までに登録された数は3,386戸に留まっています。

また、賃貸情報サイトの経営会社が大家を対象に調査を行ったところ、改正住宅セーフティネット法について「知っている」と答えた大家が66.7%と3人に2人となりましたが、賃貸住宅の登録制度を利用しているかという質問では「していない」が89.2%と9割弱という結果に。

その理由としては、「仕組みがよくわからない」というものが56.6%と過半数を超えていました。

まず、この制度の周知が進んでいないというのが大きな課題です。

また、この制度で利用される空き家が、バリアフリーや耐震性などに問題を抱えていることが多く、こうした部分の整備に課題が残っています。

また、生活保護受給世帯の家賃滞納率は、通常の人に比べて最大で18倍弱も高いという推計も存在していますが、社会的弱者への賃貸に対して消極的で、貸し出しに条件を付ける大家が多いというのも、大きな課題のひとつです。

さらに住居登録に対して、自治体によっては登録料をとるところも存在しており、そうしたことも制度の普及にブレーキをかける一因となっています。

今年の6月には、地方自治体から指定され、制度の支援を行う全国の居住支援法人が集まり、全国居住支援法人協議会という全国組織を立ち上げたことが報じられました。

こうした民間の動きだけではなく、国や地方自治体が率先してこの制度の周知や、利便性を上げるような施策をとることが現在求められているのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 3件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定