施設よりも在宅介護での虐待件数が多い

高齢者虐待の発生が過去最高に

高齢者虐待に関するニュースでよく話題になるのは、多くの場合、介護施設などで起こる事件です。

しかし、統計値でみれば介護施設で働く職員ではなく、各家庭における家族・親族による虐待件数の方が圧倒的に多くなっています。

厚生労働省が2019年発表した調査結果によると、高齢者に対する介護職員による虐待件数は前年度より58件の増加となる510件で、過去最多を更新しました。

これは11年連続の増加となります。被害者の8割が認知症の発症者です。

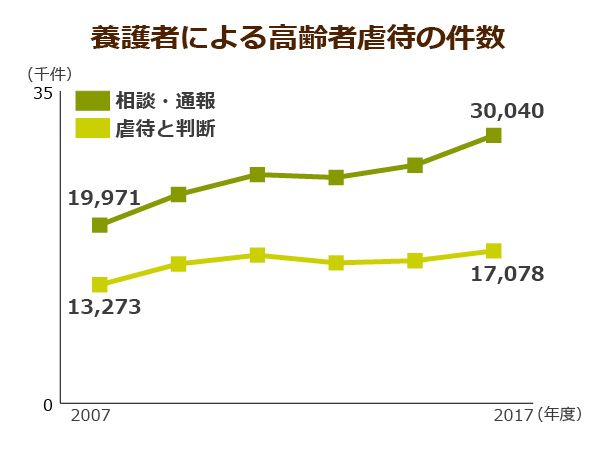

これに対し、家族・親族による虐待件数については、2017年度は前年度比694件増となる1万7,078件。高齢化が急速に進むなか、高齢者を見守り、介護する立場にある介護者の高齢者虐待が後を絶ちません。

高齢者虐待は、家庭でこそ生じやすい問題であるわけです。

虐待件数が増えている背景には、社会的な関心の高まりによって通報件数が増えたことも影響しているでしょう。

とはいえ、公的機関が確認できている件数だけで約1万7,000件も起こっているとなると、「顕在化されていない」「ばれていない」虐待件数は相当数になると考えられます。

最大の要因は介護ストレスやうつなど

では、そもそもなぜ家庭内において高齢者虐待は発生するのでしょうか。

厚生労働省の調査によると、2017年度において養護者による高齢者虐待の発生要因で最も多かったのは「虐待者の介護疲れ、介護ストレス」(24.2%)で、次が「虐待者の障害・疾病」(21.8%)となっていました(複数回答)。

介護負担によって生じる過度なストレス、さらにそうした負担が原因となって精神的な障害、「うつ」などの病気を患うことにより、虐待に至るケースが多いのです。

これと同様の調査結果は、2004年に公表された財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会医療経済研究機構が行った調査においても出ています。

全国のケアマネージャーを対象に、「虐待の発生に影響を与えたと思われる要因」を尋ねたところ(複数回答)、身体的虐待の要因として最も多かったのは「虐待者の介護疲れ」(49.6%)でした。

心理的虐待においても、「虐待者の介護疲れ」と答えた人の割合は38.3%となりました。高齢者虐待の要因として「介護疲れ」が大きく影響しているという点は、年月を経ても変わらないわけです。

「被害者が認知症」「加害者が未婚の息子」のケースが多い

加害者の続柄は4割が息子と判明

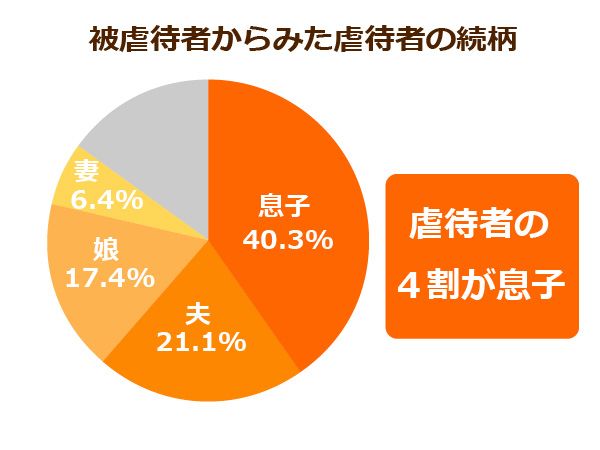

厚生労働省の調べによると、家庭の養護者が高齢者に虐待を行う場合、被害者に対する加害者の関係として最も多かったのが「息子(40.3%)」で、以下「夫(21.1%)」「娘(17.4%)」と続いています。

息子による高齢の親への虐待が、虐待件数全体の約4割も占めているわけです。

また、虐待を受けている高齢者の家族形態は、「未婚の子と同居」が35.7%と最も多くなっています。

さらに大阪府A市のケアマネージャーを調査対象とした「要介護高齢者の息子による虐待の要因と多発の背景」(『構成の指標』第56巻第6号)によれば、介護を行っている「息子」の約3分の2が50歳以上であり、配偶者がいない者は全体の56.3%にのぼっていました。

息子の介護に対する知識や技術については、26.8%が「不十分」との回答結果が出ています。

つまり、高齢者虐待が発生しやすい家庭環境の特徴として、「未婚の息子が、親の介護をしている場合」という姿が見えてきます。

息子は介護に対する知識・技術が乏しい場合が多いため、より強いストレスになって虐待に繋がっている恐れがあることも、データから考えられます。

介護負担の重い要介護者や認知症の被害者が多い

厚生労働省が2016年度に行った調査によると、養護者による虐待を受けている高齢者のうち、66.8%が要介護認定を受けていました。

虐待を受けている人の67%が、「常時介護者のサポートを必要とする人」であったわけです。

さらに「東京都高齢者虐待事例情報調査の結果について」(2006年)によれば、虐待事例における認知症の状況を調査したところ、「認知症あり、介護必要」に当てはまるケースは全体の46.5%と半数近くにのぼっていました。

これに「認知症の疑いあり」の12.8%、「認知症あるがほぼ自立」の10.6%を加えると、虐待を受けている高齢者の約7割には、何らかの認知症の症状がみられていたことが分かります。

これらの調査結果からは、高齢者虐待は要介護者に多く、そのなかでも特に認知症の発症者に対して行われることが多いことが読み取れます。

認知症は症状が悪化すると、記憶障害に加えて、せん妄や徘徊、妄想などの症状が出現することが多くなります。

そのため、介護負担がさらに重くなり、ストレスもたまりやすくなるため、虐待が発生しやすくなると考えられます。

自覚がない虐待には周囲の見守りが必要

在宅介護での虐待は自覚のない場合も多く発見が難しい

虐待を早期に発見するには、虐待を受けている人が早めに周囲の人に訴えることが重要です。

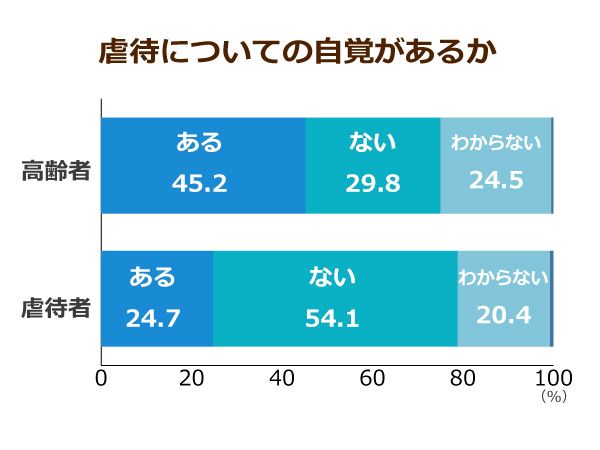

ところが、ほかの人がみれば虐待が起こっていると判断できるのに、当の高齢者自身が、虐待を受けている自覚を持っていない場合も少なくありません。

厚生労働省が行った調査によると、第三者が見て明らかに虐待されているにもかかわらず、高齢者本人に虐待されている自覚があるかどうかを尋ねたところ、「自覚がある」との回答は45.2%にとどまり、「自覚はない」との回答が29.8%を占めていました。

自分が受けている行為を虐待と理解していない人が、約3割もいたわけです。

一方、虐待を行っている人についても、虐待をしているとの自覚を持っていた人は全体の24.7%だけで、半数以上の人が自覚のない状態で虐待行為を行っていました。

同様の調査報告はほかにもあり、例えば2004年に公表された医療経済研究機構の調査においても、虐待されても自覚を持たない高齢者が29.8%、自分が虐待している自覚を持たない虐待者が54.1%であったとの結果が出ています。

これらのデータを踏まえると、虐待の加害者および被害者の自覚に任せるだけでは、在宅介護の現場における高齢者虐待は防ぎきれないことがわかります。

では、どのようにして養護者による虐待を防止すればよいのでしょうか。

地域の見守りで虐待のシグナルを見逃さない

解決策のひとつとして考えられるのが、地域社会のネットワークによる虐待の防止です。

高齢者虐待が発生している場合、虐待者と虐待を受けている人に自覚がなくても、共通してみられるサインがあります。

例えば、高齢者が「すぐに怯える、恐ろしがる」「人目を避けたがって1人で過ごそうとする」「医師や福祉関係者と話すこと・支援を受けることをためらう」「周囲のことに極度に無関心」といった行動などです(茨城県公表の資料より)。

近隣に住む地域の人が在宅介護をしているお宅と普段から関係を持ち、こうしたサインを早くに読み取って関係機関に相談すれば、高齢者虐待を防ぎやすくなります。

最近では、高齢者虐待防止対応の体制整備に力を入れる自治体も増えています。

厚生労働省の調査によると、「高齢者虐待の対応の窓口となる部局の住民への周知」「虐待を行った養護者に対する相談、指導、または助言」といった取り組みをしている自治体が、調査対象の8割にのぼっているとのこと(2016年度実施)。

こうした取り組みを継続・強化していけば、虐待を防ぎやすい社会に近づくのではないでしょうか。

今回は高齢者虐待の問題を考えました。高齢化が進展するなか、高齢者に対する虐待をどのようにして防いでいくべきか、社会全体で改めて考える必要がありそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 3件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定