介護福祉士の受験者は8万人台へと減少

受験者数が減少した背景には受験資格の改定がある

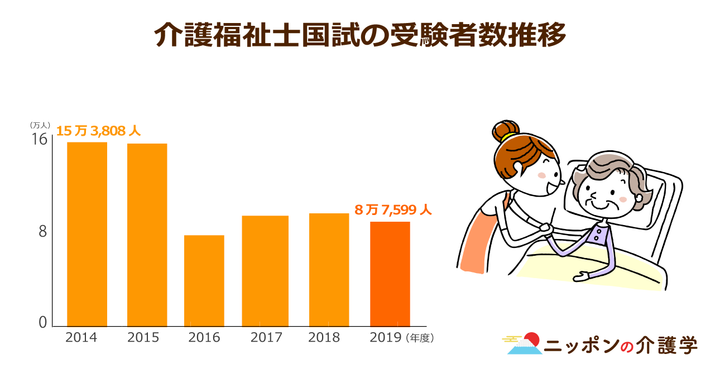

2020年1月26日に全国各地で実施される予定の介護福祉士国家試験、公表された受験申込者数は8万7,599人。

2014年度、2015年度には15万人を超えていた受験者数は、2016年度に7万6,323人まで激減。その後、2017年度と2018年度は9万人台まで回復したものの、2019年度は8万人台へと減少しています。

受験者数の減少傾向は、このまま今後も続くと予測されます。

介護福祉士の受験者数が減少した理由には、2016年度に行われた受験資格の改定が考えられます。実務経験を積みつつ資格取得を目指す場合、実務者研修を受講しなければならなくなったのです。

「実務経験ルート」の志望者減少を避ける対策として、2019年10月に介護福祉士の賃金を底上げする特定処遇改善加算もスタートしましたが、思うように受験志望者を呼び戻せていない状況が数字で明らかとなっています。

2025年までに55万人の人材確保が必要

超高齢化社会が進行する日本で、現場を支える介護福祉士のなり手が減ってしまえば、介護サービスそのものが成り立たなくなるおそれがあります。

まず、日本の高齢者人口とその割合、将来的な高齢化の予測を具体的に把握しておきましょう。

2017年10月1日現在、日本の総人口は1億2,671万人。そのうち高齢者と呼ばれる65歳以上の人口は3,115万人です。総人口に対する高齢者の割合、いわゆる高齢化率は27.7%で、実に日本人の3.6人に1人を高齢者が占めています。

それでは、今後どのくらいのペースで高齢化が進むのでしょうか。

2017年時点の推計によると、日本の高齢化率は2020年には28.9%、2025年30.0%、2030年31.2%というように、1年間に1ポイントずつ増加すると予測されています。

今後の高齢化率の上昇に合わせて必要な介護人材の必要数はどのくらいなのでしょうか。

2018年9月に発表した厚生労働省の報告によれば、実際の介護人材は2016年度時点で190万人だったのに対して、必要となる人材数は2020年度末には216万人、2025年度には245万人と推計されています。

つまり、2020年度末までに26万人、2025年度末までには55万人の介護人材数の確保が必要なのです。

年間6万人ベースで介護人材の確保が求められるにもかかわらず、介護現場で中心となって働く介護福祉士の志望者数が回復しないのは非常に問題だといえます。

受験者を獲得できなかった背景とは

特定処遇改善加算が新規獲得にはつながらなかった

介護福祉士試験の受験者数の減少は、ここ数年続いています。政府では介護福祉士の人材不足解消のため、2019年10月、特定処遇改善加算を創設しました。

特定処遇改善加算とは、介護職員の賃上げを図るため、2019年10月に実施された介護報酬改定のひとつ。

介護職員は勤務年数が増えても、思うように賃金に反映されないといった不満が多かったため、ベテラン職員への待遇を手厚くして、介護職の将来性を高めることが目的です。

ポイントは勤続10年以上の介護福祉士の賃金を平均で月8万円アップすること。

年間2,000億円が必要となる財源のうち半分は公費で、残り半分は介護保険料と利用者の自己負担でカバーします。

特定処遇改善加算を算定するには、次の3つの条件が必要です。

|

|

既存の処遇改善加算である「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」「加算Ⅲ」のうちいずれかを取得していること |

|---|---|

|

|

複数の「職場環境等要件」をクリアする取り組みをしていること |

|

|

処遇改善の取り組みをホームページなどを通して外部に公表する取り組み ※「見える化」をしていること |

1にあるように、新加算はすべての事業所に適用される訳ではありません。

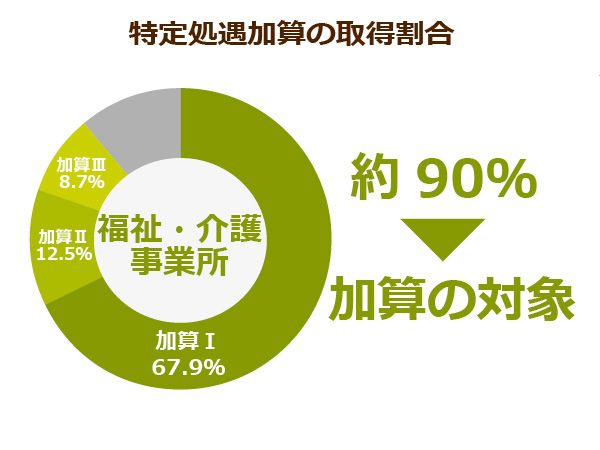

ただ、現行の処遇改善加算の取得割合を見ると、「加算Ⅰ」67.9%、「加算Ⅱ」12.5%、「加算Ⅲ」8.7%となっていて、約9割の事業所で適用が可能です。

具体的な加算率はサービス区分によって異なりますが、訪問介護などは「新加算Ⅰ」6.3%、「新加算Ⅱ」4.2%、通所リハビリテーションでは「新加算Ⅰ」2.0%、「新加算Ⅱ」1.7%などとなっています。

しかし、こうした政府の処遇改善の取り組みにも、現場の反応は非常に鈍く、志望者数は減少。介護人材の新規獲得にはつながっていません。

特定処遇加算の対象は勤続10年以上のベテラン職員が優先

介護福祉士への待遇が改善されれば、資格を取得しようと考える人材は増えるはず。しかし、実際には受験者数が減少しているのはなぜでしょうか。

それは、新規の介護福祉士を呼び込むには、特定処遇改善加算が魅力に欠けるためです。

新加算で待遇改善が見込まれる介護職員は、勤続10年以上の介護福祉士が中心となっています。

特定処遇改善加算を導入した厚生労働省は、結婚や子育て、親の介護などライフスタイルが大きく変化する中年以降の職員が働きやすい将来像を用意することで、介護福祉士を目指す若い世代を増やす狙いがありました。

そのため、新加算から生まれた増収分も、まず「経験・技能のある介護職員」を最優先に、続いて「その他の介護職員」や「その他の職種」に配分するルールを設定しています。

もっとも優先順位の高い「経験・技能のある介護職員」とは、勤続10年以上の介護福祉士が中心です。

事業所ごとに経験や技能をどう判断するか、ある程度の現場に任されるものの、現場のリーダー的存在として活躍するベテラン職員をメインにしています。

ベテランの介護福祉士以外も対象とはなっているものの、優先順位からいって配分は少なくなります。

このように、介護福祉士の未来に希望が持てるように新設された特定処遇改善加算ですが、新規で介護福祉士として働く若手人材にとってはダイレクトな恩恵はあまりありません。

新加算がスタートして初となった2019年度の試験志望者数が減少した理由のひとつと考えられます。

受験者の費用的な負担軽減が求められる

介護福祉士試験を受けなかった理由は「受験費用」

では、介護福祉士を志望していた人たちは、どのような理由で今回の受験を見送ったのでしょうか。

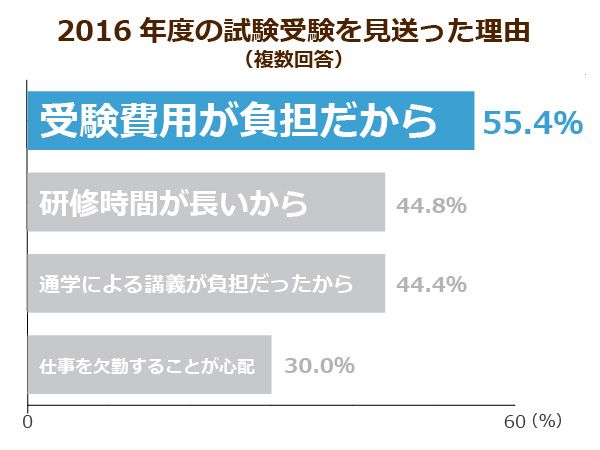

2016年度の試験受験を見送った理由を複数回答で聞いたアンケート調査によると、「受験費用が負担だから」(55.4%)を筆頭に、「研修時間が長いから」(44.8%)、「通学による講義が負担だったから」(44.4%)と続きます。

トップ3の理由で問題になっているのは、受験に必要な費用面です。

2016年度の試験より「介護福祉士実務者研修」の受講が義務化。

それまで実務経験3年以上で受験できていたものが、介護福祉士実務者研修の受講費用に10万円前後かかるうえ、受講修了まで計450時間の講義・演習が求められるようになったのです。

実務者研修は、今以上に質の高い介護サービスを提供する人材の育成が目的です。

受講者はプログラムを通して現場で応用しやすい実践的な知識やスキルが習得できます。

とくに認知症ケアの知識をはじめ、たん吸引、経管栄養といった医療的ケアの学習ができるほか、2019年4月からは介護福祉士と並んでサービス提供責任者になる資格条件にも加えられました。

ベテラン職員なら、働きながら計450時間の通学をこなし実務者研修を経て介護福祉士になれば、特定処遇改善加算で待遇改善の可能性が大きくなります。

一方で、資格を今から取得しても、実際、恩恵を受けられるまで時間のかかる職員からすると、あまり魅力とはいえません。

介護福祉士の人材を確保するためなら、特定処遇改善加算よりも実務者研修の負担をどこまで和らげられるかがポイントになってきます。

国による実務者研修の負担軽減策は知られていない

国も費用負担を軽減するため、「実務者研修受講資金貸付制度」を整備。最大20万円の貸付を実施しています。

しかし、制度自体、浸透していないのが実情です。

アンケート調査でも、76.4%が国の貸付制度を「知らない」と回答していて、利用するかどうか以前の問題がまず横たわっています。事業所から国の貸付制度を周知していない現状も、浮き彫りとなっています。

職員に情報提供している施設や事業所は34.6%と全体の3分の1。残りの65.4%には周知されていませんでした。

また、旧ヘルパー2級でも320時間、無資格者では最長450時間も必要な研修時間の長さも、働きながら受講することを難しくする要因となっています。

事業所も介護福祉士の資格取得を支援したい一方で、研修のためのシフト調整や、資格取得後の待遇提示といった問題を抱えています。

高齢者の増加傾向に合わせて必要な介護人材数は増えるばかりです。

今後は、介護福祉士を目指す現場の職員も施設・事業所にとって、仕事と資格取得が両立しやすくなるようなフォロー制度が求められています。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 24件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定