介護福祉士国家試験義務化はなぜ延期されたのか

介護福祉士の人材確保を優先する方針に

2020年1月20日、厚生労働省は自民党労政労働部会の中で、2022年度から完全義務化をすると発表していた介護福祉士の国家試験について、経過措置を延長することを決定しました。

同省は国会中に、ほかの介護や福祉に関連する法案と合わせて、この決定について盛り込んだ「社会福祉士および介護福祉士改正法案」を提出するとしています。

具体的な内容は、専門学校や大学などで介護福祉士資格の取得を目指す、いわゆる「養成校ルート」について、介護福祉士の試験を義務化するもの。

介護福祉士の質を向上させることを目的として2017年に打ち出され、「養成校の卒業後5年間は介護福祉士資格とみなされる」という経過措置が認められています。

この経過措置は、2022年度に撤廃され、試練が義務付けられるようになる予定でした。しかし、試験の義務化により資格取得が難しくなると、現在増えつつある介護関係の外国人留学生にとって悪影響という意見が続出しました。

今回の決定に至ったのは、国家試験の義務化が人材確保の足かせとなりうるためと考えられています。

しかし、日本介護福祉士会の石本会長は、経過措置期間の延長だけでは抜本的な解決にならないとしたうえで、「資格に本質的な価値を位置付けなければ、新たな介護人材の確保も介護人材の定着も図れない」と声明を発表。

人材の確保の必要性とともに、質の向上もまた必要であるという意見が多く出ています。

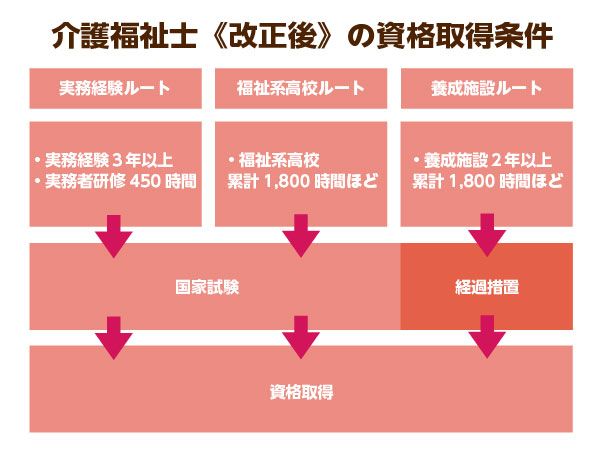

介護福祉士になるための3つのルートとは

現在、介護福祉士になるためには、3つのルートがあります。

|

|

実務経験ルート |

|---|---|

|

|

福祉系高校ルート |

|

|

養成校ルート |

まず、介護施設で実務に携わりながら、国家試験を受験して合格を目指す「実務経験ルート」です。働きながら取得する方法で、一番多くの人がこのルートを経ています。

このルートでは「現場での実務経験3年以上」に加え、「介護職員実務者研修という資格を取る」ことで受験資格を得られます。

次に、福祉系高等学校や特例高等学校の卒業後に、国家試験を受けることで資格取得を目指す「福祉系高校ルート」です。

福祉系高等学校では卒業後に筆記試験の合格、特例高等学校では卒業後9ヵ月以上の実務経験を積み、筆記試験と実技試験を合格することで資格を取得することができます。

最後が、今回経過措置の延長が決まった大学や専門学校などの養成施設に通って資格の取得を目指す「養成校ルート」です。

こちらは以前、養成校を卒業した段階で資格を取得することが可能でしたが、先述したとおり、今後は国家試験の受験が義務付けられる見通しとなっています。

そのため、どのルートであっても「国家試験に合格すること」が資格取得の前提条件です。

養成施設ルートの外国人留学生は4年間で20倍に

外国人労働者を介護で採用する制度とは

では、なぜ養成校ルートにおける国家試験の完全義務化が、外国人留学生にとって悪影響になり、人材確保の足かせとなってしまうのでしょうか。

まず、外国人労働者を介護業界に雇用する制度は4つあります。

|

|

EPA(経済連携協定) |

|---|---|

|

|

特定技能 |

|

|

技能実習生制度 |

|

|

介護 ※2017年9月に新設 |

1つ目の「EPA(経済連携協定)」とは、日本とEPAを結んでいるインドネシア、フィリピン、ベトナムから、労働力となる人材を受け入れることを指します。

介護分野では、介護福祉士の候補生として資格取得を目指してもらい、さらに資格取得後も日本で長く働いてもらうため、在留資格の更新が無制限にできるようになっています。

2つ目の「技能実習生制度」は、企業や監理団体の手引きにより、外国から受け入れた人材に技能実習を行う制度です。

こちらは第1号から第3号までの技能実習過程に分かれ、最大で5年の滞在が許可されます。

3つ目は「特定技能」で、すでに一定の分野で高度な専門性を有する人材の受け入れが行われます。

この在留資格には1号と2号があり、1号は最大5年までなのに対して、2号は無制限になるなどの違いがあります。

そして4つ目が「介護」という在留資格で、介護業務に携わる外国人を受け入れるものです。2017年に新設されています。

これはまず留学の在留資格で養成学校などに入学して学んだ後、介護福祉士の国家資格を取得すると同時にこの「介護」の在留資格に切り替わります。これで、永続的な就労が可能となります。

この介護の資格を目的として日本に在留する外国人は、現在であれば養成校ルートにあたるため、経過措置により試験を受ける必要はありません。しかし経過措置が終わってしまうと、国家試験に合格する必要が生じてしまいます。

そのため、外国人を含めた人材確保の阻害要因となってしまうため、経過措置の延期が決定されたと考えられます。

外国人留学生にとって国家試験はハードルが高い

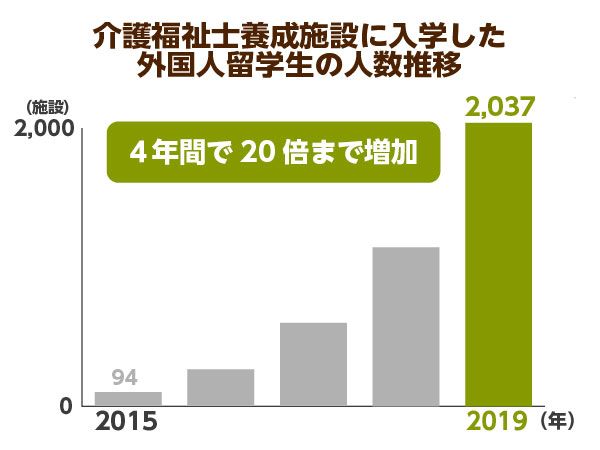

「介護業界で働いたり、働こうとしたりする外国人ってそんなに多いの?」と疑問を持つ方がいるかもしれません。実際、数年前まではほとんどいない状況でした。

日本介護福祉士養成施設協会の調査によると、2015年度の介護福祉士養成施設の入学者のうち、外国人留学者は94人。しかし、上記のような在留資格の創設などにより、その数は爆発的に増加。

2019年度では外国人留学生の数は2,037人と、2015年度に比べて20倍近く増えているのです。

また、受け入れた留学生の国数に関しても、2014年度は中国、台湾、ベトナム、フィリピン、ラオスの5ヵ国だったのに比べ、2018年度には20ヵ国以上の受け入れを行うなど、こちらも増加しています。

しかし外国人留学生にとって、国家試験の完全義務化は、高いハードルになる可能性があります。

事実、2019年に行われた試験において、日本人の養成校卒業見込み者の合格率90.9%に対し、留学生の合格率は27.4%に留まっていることも明らかとなっています。

義務化の先延ばしで質の低下が懸念される

日本介護福祉士会が反対する理由とは

前述の通り、日本介護福祉士会などを中心に、この見送りに対しては反対の声が挙がっています。

主な反対意見としては、「介護人材の質を向上させる必要があり、国家試験の完全義務化はそれに必要な行為である」というもの。

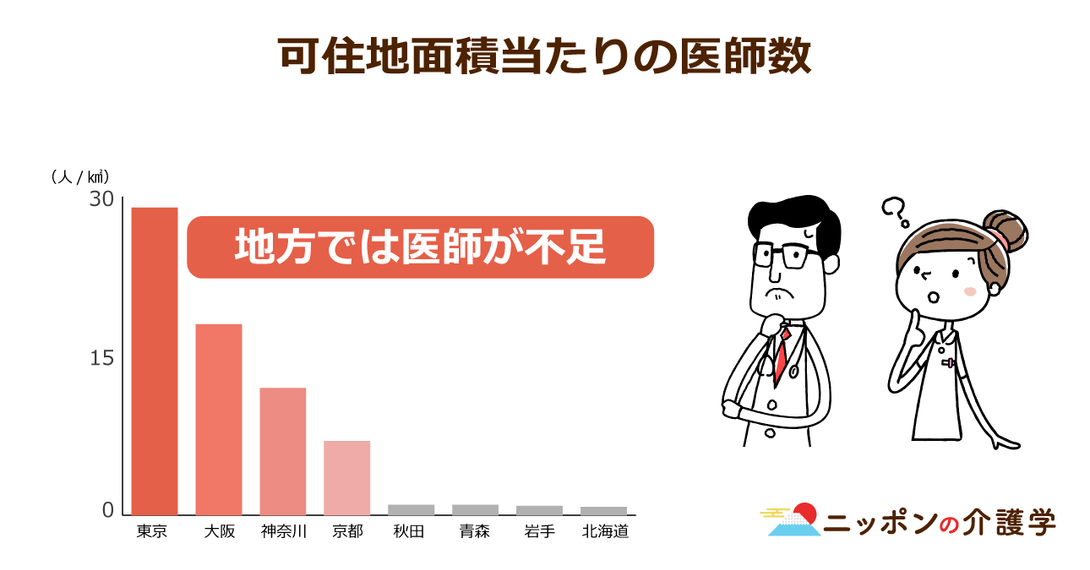

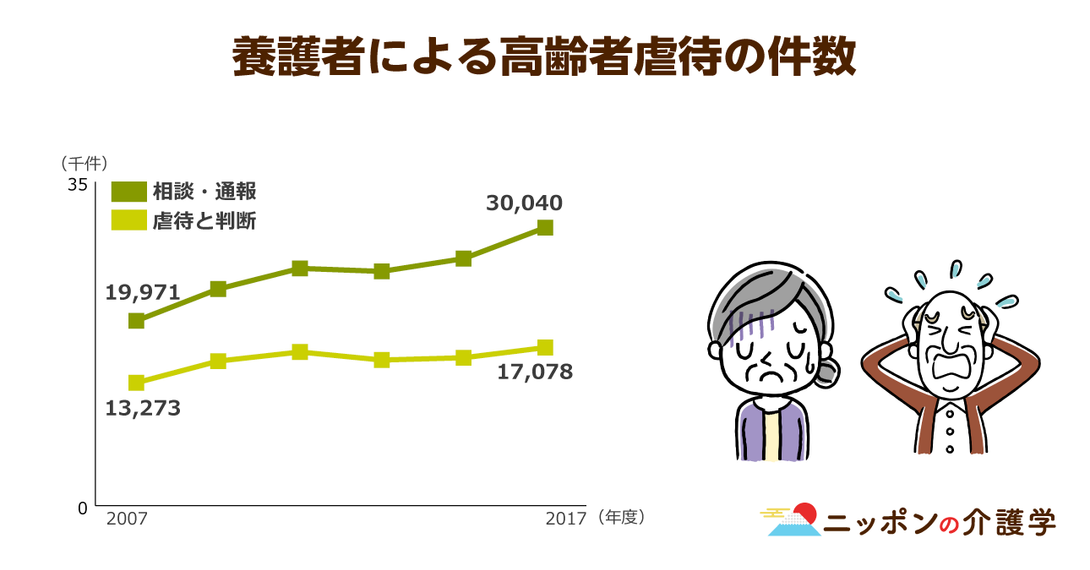

これは、介護人材としての質が低い介護福祉士が存在することで、職場環境が乱れてしまう可能性を懸念したものです。一例としては、高齢者施設での虐待問題が挙げられます。

高齢者施設での虐待問題は、2006年は54件となっていましたが、2018年には621件と10倍以上に増加しています。

虐待の発生要因で最も多かったのが「教育・知識・介護技術等に関する問題」で58.0%に上ります。

次に「職員のストレスや感情コントロールの問題」が24.6%。「倫理観や理念の欠場」「人員不足や人員配置の問題および関連する多忙さ」がともに10.7%となっています。

これらのうち、後者3つは教育などに関わらず個人の資質の問題、あるいは事業所の体制の問題です。

しかし、要因で最も多かった「教育・知識・介護技術などに関する問題」は、認知症の知識がないために入居者の態度を故意に行ったものだと勘違いして腹を立ててしまうようなことを指します。

この場合、教育をきちんと行い、それを国家試験で証明できる人材を選別すれば防げたと考えられます。

待遇の向上で人員不足の抜本的な改革を

経過措置の延長を決めた政府は、人員の確保を優先に考えたわけですが、質の低下についても対策を練る必要があります。

もちろん、将来的には質と量を共に確保することがベストなのは当然です。そうするためにも、今必要なのは介護福祉士の待遇を上げること。

試験の完全義務化を果たしたとしても、それに見合うだけの待遇があれば、外国人だけでなく日本人でもその仕事に価値を見出す人は多くなります。

冒頭の石本会長の発言の通り、経過措置の延長だけでは、抜本的な解決にはなりません。

介護福祉士という職業の社会的な評価の向上が、長期的な視点で、介護業界の人手不足の解決を図るために重要なのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 6件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定