身近に「ケアマネ辞めて介護福祉士に戻る」が3割余

ケアマネ離れが懸念される

ケアマネージャーの支援サイトであるケアマネジメント・オンラインが、ケアマネージャーを辞め、介護福祉士に戻る人が多発している現状があることを明かしました。

これは、2020年1月24日に、同サイトが公表したアンケート調査の結果によるものです。

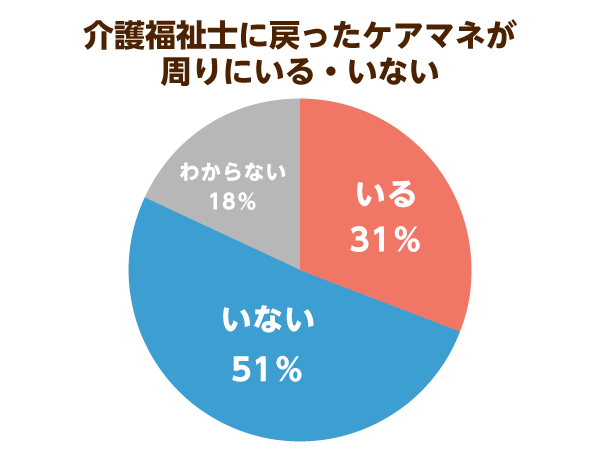

同サイトの会員146人を対象に行われたこの調査では、ケアマネージャーを辞めて、介護福祉士として再出発を果たした人が身近に「いる」と答えたのが31%、「いない」が51%、「わからない」が18%。

3割以上のケアマネージャーが、身近に介護福祉士に戻る人がいると回答しています。

この背景には、介護福祉士の方がケアマネージャーよりも給与面で恵まれることが挙がっているようです。

また、仕事と雑務の多さや、24時間365日対応しないといけないという業務の特徴から、ケアマネージャーを続ける負担が大きすぎるという声も聞かれています。

また、「介護福祉士へ転職したケアマネージャーが身近にいない」という人からも、介護福祉士の待遇を羨ましがる声や、介護福祉士に戻りたいという声もありました。

今後、ケアマネ離れが加速することが懸念されています。

介護福祉士とケアマネージャーの違い

ケアマネージャーとは、介護支援専門員とも呼ばれる職業です。

介護福祉系の資格の中でも花形職業と呼ばれるもので、介護業界のキャリア到達点のひとつとなっています。

その分、受験資格も厳しく、介護福祉士や社会福祉士、医師、看護師などをはじめとした国家資格を取得したうえで、5年間の実務経験がある人、あるいは生活指導員や生活相談員、ケースワーカーなどの相談支援業務で5年間の実務経験がある人が対象となります。

以前は、無資格でも介護業界での実務経験が10年ある人、あるいは介護職員初任者研修、実務者研修などの資格を持ったうえで5年の実務経験がある人も対象でしたが、2018年度の試験から対象外となりました。

介護福祉士は、介護の現場でサービスの利用者を直接サポートするのが主な業務ですが、ケアマネージャーは、要介護認定を受けた人がサービスを利用できるように、ケアプランの作成を行なうのが主な業務です。

また、市町村からの委託で、要介護者の自宅を訪問し、状態を確認するなどの要介護認定も業務のひとつです。

ほかにも、介護サービスの利用者やその家族から相談を受け、要望を代理で伝えるほか、逆に事務所の意向を家族に代理で伝えるなど、調整役としての役割も持ち合わせています。

そのため、ケアマネには、特定の事業所に利益誘導しない公正中立な立場となることが求められているのです。

介護福祉士の賃上げ策が「キャリア逆行」の一因

処遇改善により給与の逆転現象が発生!

ではなぜ、花形職業のはずであるケアマネージャーから、介護福祉士に戻るという人が多くなっているのでしょうか。

冒頭でも紹介した通り、介護福祉士の給与が、ケアマネよりも高い状況が生まれたことが原因のひとつです。

難関資格であるケアマネージャーは、以前は介護福祉士よりも高給となっていました。

2014年に厚生労働省が発表したデータによれば、ケアマネージャーの平均給与は介護福祉士よりも4万円ほど高くなっています。

しかし、2019年10月より実施された特定処遇改善加算がきっかけとなり、給与に逆転現象が生じるようになったのです。

もともと、介護職員の処遇改善を目的とした加算には、2012年より実施されている介護職員処遇改善加算というものがあります。

こちらは、賃金体系や研修の機会の創設、昇給の仕組みなど、キャリアパス整備のほか、職場の環境を整備することなどを条件に、事業所に加算が行われるというものです。

これに対し、新たに創設された介護職員等特定処遇改善加算は、以前からあった介護職員処遇改善加算を取得したうえで、職場環境の改善や、その取り組みをウェブサイトへ記載するなどの『見える化』を行なっていることを条件に、事業所にさらなる加算がされるというものとなります。

加算を受け取ることができないケアマネ

ひとつの大きなポイントとして、これらの加算は介護職員が対象だということがあります。ケアマネージャーは国の分類上、介護職員ではないのです。

介護施設に所属する施設ケアマネについては、どちらの加算も対象外となってしまいます。

また、特定処遇改善加算には、加算分を職員に分配する際の基本的なルールが設けられています。

それは、事業所内の職員を「経験や技能を有する介護職員」(以下A)「A以外の介護職員」(以下B)「そのほかの職種」(以下C)の3種類に分け、分配の割合を変えることです。

Aについては、少なくとも1人以上が月額8万円の賃上げ、あるいは年収440万円まで賃上げが行われていることが必須で、AはBの2倍以上、さらにCはBがの2分の1を上回らないことがルールです。

上記の説明の通り、介護職員ではないケアマネはCに属するため、その恩恵を受けられることは非常に少ないのが現状となっています。

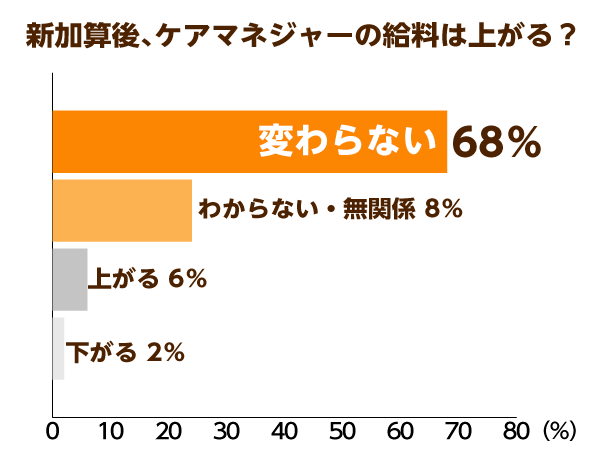

実際、介護職員など、特定処遇改善加算が実施された10月にケアマネジメント・オンラインが実施したアンケートによれば、この加算の影響で給与面での待遇が上がったと答えたケアマネージャーは全体の6%に留まることが判明しました。

結果、ケアマネージャーと介護福祉士の給与が逆転する現象が起こったのです。

ケアマネの平均年齢は47.5歳!人材不足に拍車がかかる

ケアマネの公正中立が崩壊してしまうかも?

介護福祉士とケアマネージャー、仕事の大変さを単純に比べることはできませんが、少なくともケアマネージャーが、介護福祉士より明確に楽であるということはありません。

ケアマネージャーは、住宅をバリアフリー化するためのコンサルティングを担当するなど、必要な知識の幅も増えています。

こうした状況の中で、介護福祉士の待遇の方が良好となる状況が続けば、当然ケアマネージャーを志す人は減少し、さらに介護福祉士に復帰するケアマネージャーも多くなることが考えられます。

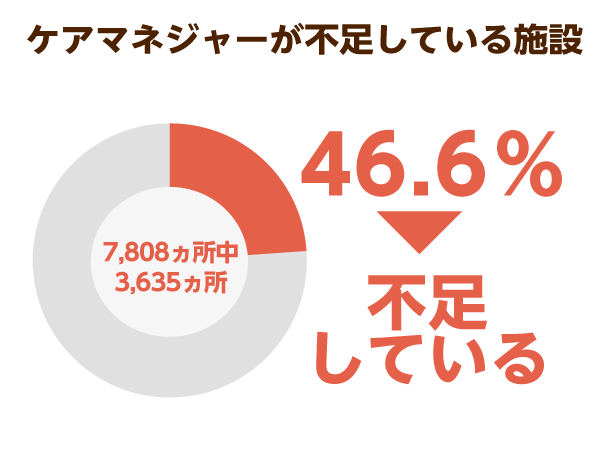

介護労働安定センターが発表した資料によれば、2013年度の事業者へのアンケートで、ケアマネージャーの人員不足があると回答した事業所は23.0%にのぼっています。

今後、高齢社会が深まる中でケアマネージャーの需要は増え続けることから、さらに人員不足は強まっていくことが考えられるでしょう。

また、2017年の厚生労働省の調査では、ケアマネージャーの平均年齢は47.5歳となっており、今後なり手が少なくなれば、退職など人数が減り、不足に拍車がかかりかねません。

こうした状況になった場合、事業所は赤字覚悟でケアマネの待遇を良くすることが必要となります。

最悪の場合、発生した赤字を補填するために、「ケアマネージャーが、利用者を自社サービスに誘導する」という事態が発生することも考えられます。

こうなってくると、ケアマネージャーの公正中立な立場が崩壊してしまう危険性もあるのです。

介護福祉士へ移るケアマネを減らすにはさらなる処遇改善が必要か

こうした状況を防ぐためにも、国は加算などによる給与面での待遇を良くするなど、ケアマネージャーという職業の魅力を増し、人手不足を解消するような施策を打ち出すことが求められています。

事実、兵庫県の自治体がケアマネージャーを対象に行なったアンケートの結果では、事業所に望むこととして「給与等待遇の改善を図る」が52.2%で最多となりました。

特定処遇改善加算が施行された2019年10月には、厚生労働省は社会保障審議会介護保険部会の中で、ケアマネージャーの処遇改善についての検討を進めていく方針を表明。

今後、ケアマネージャーが公正中立の立場を保ち続けるために、ケアマネージャーとして働く人、あるいはケアマネージャーを目指す人が報われるような施策をさらに打ち出すことが期待されています。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 15件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定