公共交通路線が相次いで撤退し、移動や買い物に不便を感じる人が増えている

中型自動運転バスによる実証実験に向けてプレ実証

現在、経済産業省と国土交通省は、福岡県北九州市苅田町地域で、小型自動運転バスを使用したプレ実証を行っています。

これは、両省が国立研究開発法人である産業技術総合研究所に委託している、高度な自動走行システムの実装に向けた研究開発や実証事業のうちの一つです。

この事業は、中型バス自動運転の実証実験を行う苅田町を含めた5つの地域で行う予定となっていますが、今回はそれに先駆けて小型バスでの実証を始めました。

この実証は、2020年2月3日から29日までの期間で、北九州空港からJR九州日豊本線の朽網(くさみ)駅までの一般道、およそ10.5kmの道のりに自動運転の小型バスを走らせるものです。

この自動運転のバスに乗車するのは、基本的に事業の関係者だけとなっており、同じルートを走る路線バスとは別に、6時から21時までの間に1日4往復程度を運行。

産業技術総合研究所は今回の実証実験は、今後実証実験を行う中型自動運転バスの搭載機能について技術検証を事前に行うものであると発表。

加えて、乗客が利用する想定で、混雑状況をはじめ、安全性を確認していくと発表しています。

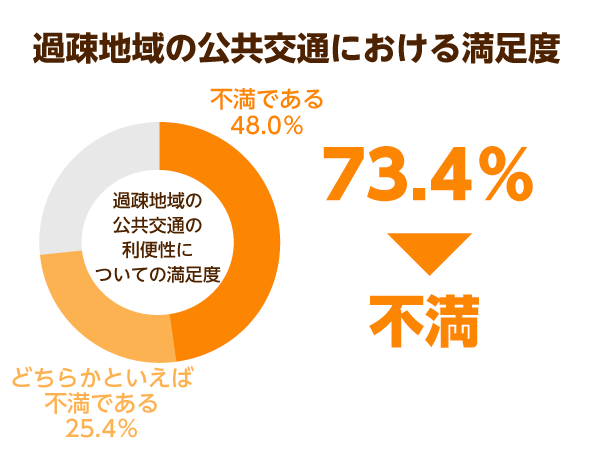

地域住民が満足に交通手段を得られないケースが

自動運転バスのような、新しい交通手段が必要とされている背景には、日本の高齢化が進んでいることがあります。

昨年に池袋で発生し、9人が死傷した自動車暴走事故などの、高齢者の運転ミスによる事故が近年話題となっています。

こうしたことから、高齢者が免許を自主返納するケースが多くなっていることが度々メディアで報じられています。

しかし、自家用車を失った高齢者が直面する問題が、移動手段の不足です。

特に、地方などの過疎地域では、電車やバスなどの公共交通機関が、利用者が少なく赤字に陥ってしまうほか、運転士をはじめとした人材不足によって、廃止されるケースも多くあります。

そのため、交通機関が衰退した地域では、乗合タクシーなどの交通手段が使われることも多くなっています。

しかし、乗合タクシーには、電話予約が必要なものが大半となっているほか、従来の路線バスのバス停を目印に配車されることが一般的です。

そのため、利用者はそこまで出向く必要があり、案内業務を行うオペレーターにとっても利用者を配車する場所に案内するため当該地域への土地勘が必要となるなど、大きな負担となっている状況が続いています。

こうした中、高齢者の移動手段を確保するためにも、新たな交通手段を模索することが、必須となりつつあるのです。

高齢者の移動手段確保に、さまざまな取り組みが行われている

「自動運転バス」の実証実験や「近助タクシー」導入の地域も

高齢者の移動手段の問題を解決するためには、冒頭で紹介した自動運転バスのほかにも、さまざまな取り組みが行われています。

現在実施されているサービスとしては、オンデマンド型乗合タクシーや、近助タクシーなどが挙げられます。

オンデマンド型乗合タクシーとは、クラウドサービスを用いた乗合タクシーのことです。

利用者から配車要請があった場合、クラウドサービスのシステムが自動的にマッチングを行い、最適なルートでの送迎を提案。

それに沿って乗合タクシーが運用されるというものです。

これに関しては2019年3月より、富士通と第一交通が提携を結び、全国でサービスの提供を始めています。

一方、近助タクシーとは、町などの運営により、一般ドライバーが高齢者を買い物や病院などに送るという取り組み で、2019年11月に福井県の永平寺町が運用を始め、注目を集めました。

これはトヨタ自動車の協力を得て行われたもの。トヨタ自動車は継続してこうした協力を行っていくと表明しており、今後取り扱う自治体が増えていくと見られています。

自動運転バスに関しても、2017年に全国各地で実証実験が開始され、2020年内には、茨城県日立市、石川県輪島市、福井県永平寺町、沖縄県北谷町の4ヵ所において、無人自動運転サービスが実施されると発表されています。

移動手段を一つのサービスとして利用する「MaaS」世界中の都市部で潮流

「MaaS」への注目度が国内でも高まっている

こうした潮流は、日本だけのことではありません。

海外においても、都市部に人口が集中した結果、地方の交通手段が不便になってしまう例が多発しています。

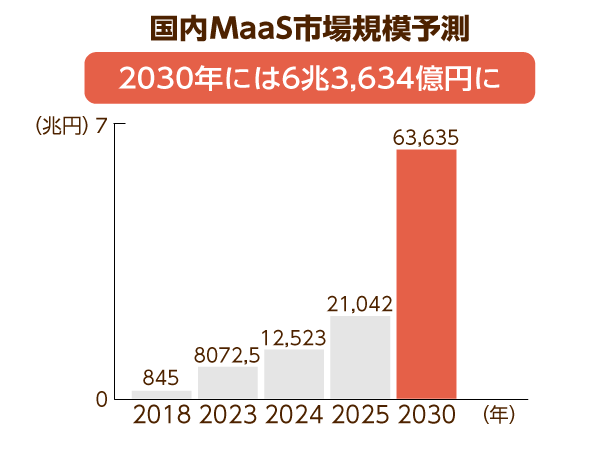

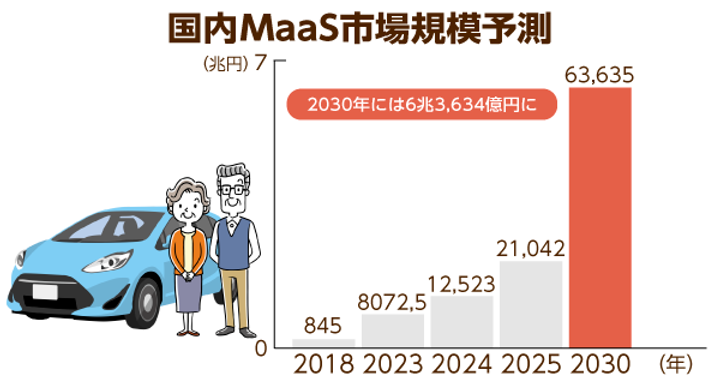

その中で、地方の交通問題と、都市部での混雑の解消、排ガス規制などの環境問題への対処を成し遂げる方法として注目を集めているのが、「MaaS」という考え方です。

これはMobility as a Serviceの略で、出発地から目的地への移動を最適化し、車や電車などの交通手段を一つのサービスと捉え、インターネットをはじめとした情報通信技術を活用し、効率的な運用を目指すものです。

すでにMaaSは、世界中の企業や自治体が参入し始めており、特にフィンランドやドイツで推進されています。

前者では、公共交通やタクシー、レンタカー、レンタサイクルなどの予約や決済を一括でできるWhimやKyytiというアプリが人気を獲得。

後者でも同じく、「moovel」や「Qixxit」という経路検索や予約、決済が行えるアプリなどが人気を博しています。

特にフィンランドでは、もともと公共交通機関の利用率が11%程度と低く、国内に自動車メーカーが存在しないにもかかわらず、マイカーの利用率が80%を超える状況にありました。

そのため、環境問題の悪化や、外国への資産の流出が問題視され、MaaSが推進されたという背景があります。

現在では、滴滴出行(ディディチューシン)と呼ばれるサービスがライドシェア(相乗り)やタクシーの手配などを行うアプリとして中国国内で人気を博すなど、MaaSは世界的に大きな流れとなっています。

誰もが使いやすい移動サービスの実現へ

冒頭に紹介した自動運転をはじめ、ライドシェアなど多くの移動手段が生まれつつあります。

これらの移動手段がMaaSに組み込まれることで、過疎地域の交通弱者問題や、観光問題、都市部の渋滞など、交通にまつわる社会的な問題が解決するのではないかと見られているのです。

中期的な視点で見れば、このMaaSがきっかけとなり、IoT(モノのインターネット)などの先端技術を含めたサービスを提供する次世代都市、いわゆるスマートシティの普及が進む可能性もあると考えられます。

政府も、こうした動きに対応するために施策を打ち出しました。

2018年6月に閣議決定された『未来投資戦略2018』の中では、次世代モビリティ・システムの構築プロジェクトをフラッグシップ・プロジェクトの一つとして定義。

「MaaSなどの施策連携により、利用者ニーズに沿った新しいモビリティサービスのモデル都市、地域をつくる」 としたうえで、ICT(情報通信技術)やスマートフォンのアプリなどを活用することで、交通や物流分野での新たなシステムの導入や、そのプラットフォームの構築などを検討し、効率化を目指すとしています。

この流れが進む中で、将来的には高齢者の移動手段確保にとどまらず、社会全体が利益を受けられるようなシステムが作り上げられていくでしょう。

冒頭で紹介した自動運転をはじめとした社会問題解決のためにも、MaaSの普及が推進されれば、「移動」に対しての認識や捉え方が、現在と将来では大きく変化する可能性があるのです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 3件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定