働きたい高齢者を自治体が支援

福岡市で「シニアお仕事ステーション」開設

福岡市は今年2月、働きたい高齢者を支援することを目的として、市内計14ヵ所に求人募集の情報を提供する「シニアお仕事ステーション」を開設しました。

設置されたのは、市内の中央区、東区、城南区、早良区、西区の各区役所と、区ごとに配置されている老人福祉センター、博多区にある福岡商工会議所ビル、南区にある市男女共同参画推進センター・アミカスなど。

ステーション内のボードには高齢者向けの求人を提示し、用意されているパソコンやタブレット端末で詳細な情報を確かめることもできます。

福岡市が昨年に高齢者(平均67.25歳)を対象に行った就業に関する調査によると、働いている方の9割以上が今後も働き続けたいと回答していました。また、現在働いていない方のうち、約16%の方が「働きたいが今は働けない」と答えています。

国を挙げた「高齢者雇用促進」の試みや70歳への定年延長などを背景に、きちんと企業で働きたいと考える高齢者が増えていることが、調査結果から読み取れます。こうした傾向を受け、同市は「シニアお仕事ステーション」の設置に踏み切ったわけです。

少子高齢化が全国的に急ピッチで進む中、福岡市のように自治体が高齢の就業希望者と企業のハブになることは極めて重要でしょう。働く意欲がある高齢者が就労しやすい環境を整えることは、社会保障の支え手を増やすことにもつながります。

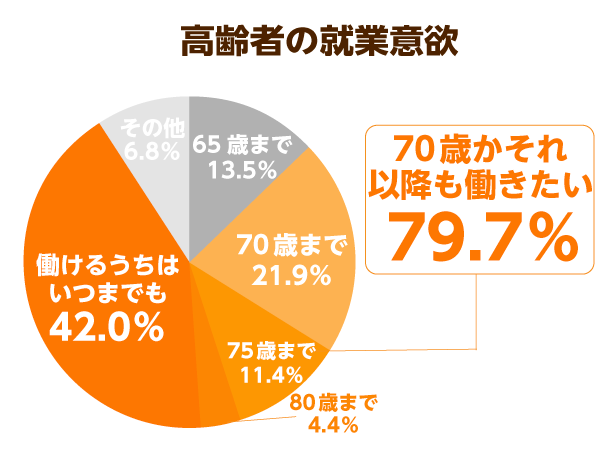

70歳以上、または働けるうちはいつまでも働きたいと考えている高齢者は全体のおよそ8割

内閣府の「平成30年(2018年版)高齢社会白書」に掲載されている調査結果によると、仕事をしている60歳以上の男女を対象にして、「何歳くらいまで収入を伴う仕事をしたいか」と質問すると、「働けるうちはいつまでも」と回答した人が全体の42%を占め最多。

以下、「70歳くらいまで」が22%、「65歳くらいまで」が13%、「75歳くらいまで」が11%と続いていました。

調査が行われた時点に就労していた60歳以上のうち、全体の約8割が70歳以上まで、もしくは働けるうちはいつまでも働きたい、と考えているのです。

では、なぜこれほど高齢者は勤労意欲が高いのでしょうか。厚生労働省の資料によると、高年齢者の就業理由として最も多かったのは「生活の糧を得るため」との回答でした。

また、65歳~70歳未満で仕事をしている高齢者に就業理由を尋ねた質問では、「経済上の理由」を挙げる人が過半数を占めています。生活のために働くことを選ぶ高齢者が多いわけです。

シニア採用に消極的な企業側

健康状態などの理由でシニア採用を渋る企業

しかし、高齢者に働く意欲がある中、企業側がその思いに答えようとしていない面があります。

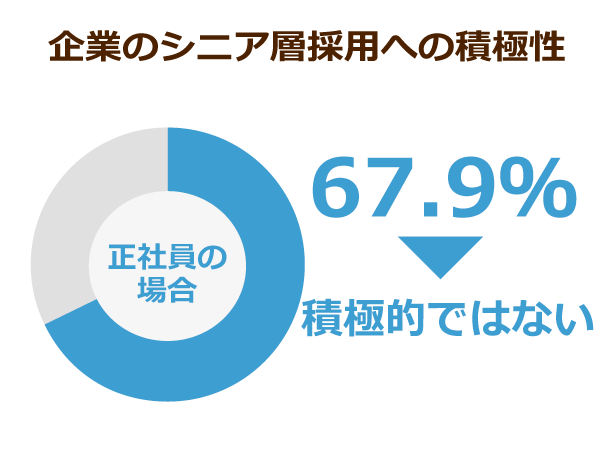

株式会社リクルートジョブスの調査機関・ジョブズリサーチセンターが行った「シニア層の就業形態・意識調査(企業編)」によると、「あなたの会社ではシニア層の採用についてどの程度積極的ですか」との問いに対して、正社員の場合だと67.9%が「積極的ではない」と回答していました。

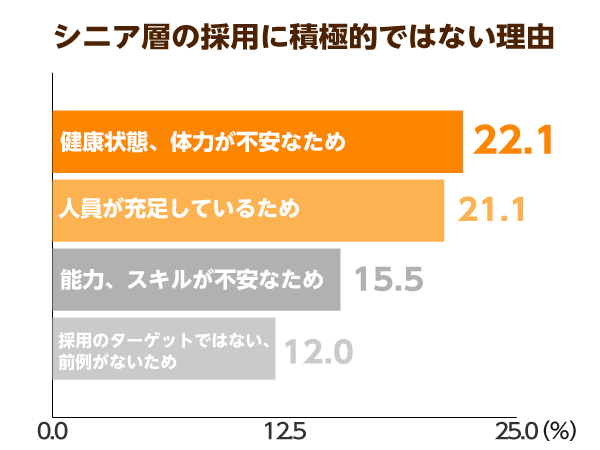

さらにシニア層の採用に消極的である理由を尋ねたところ、「健康状態、体力が不安なため」(22.1%)、「人員が充足しているため」(21.1%)、「能力、スキルが不安なため」(15.5%)などの回答が上位に来る結果となっています(複数回答可)。

人員が足りているとする企業がいる一方、高齢者の健康面や能力面に不安を感じることを理由に挙げている企業が多いです。

また、「これまでも採用のターゲットとしていない、前例がないため」との回答も12%を占めており、そもそも高齢者を雇用することのノウハウ・経験自体が皆無である企業も一定数いることが、調査結果から読み取れます。

シルバー人材センターとの違い

高齢者の就業支援というと、すでに「シルバー人材センター」が全国の市区町村単位に設置されています。

ただ、シルバー人材センターは、働くことを通して生きがいを得て、地域社会の活性化に貢献することを目的とした組織です。登録して仕事を得たとしても、毎月一定した収入が保証されているわけではありません。

また、「臨時的かつ短期的なまたは軽易な業務」として、「概ね月10日程度以内」「概ね週20時間を超えないことを目安」とした労働日数・時間の上限も定められています。

2011年に行われた内閣府の「高齢者の居場所と出番に関する事例調査」によると、市町村が実施する高齢者への就労支援対策としては、「シルバー人材センターへの事業発注」(73.6%)が最多となっていました。

しかし、公益社団法人全国シルバー人材センター事業協会の「シルバー人材センター事業の概要2019」によると、近年ではシルバー人材センターへの会員登録数は年々減少傾向にあるデータが示されています。

2009年時点では会員数が4,000万人に迫る勢いでしたが、その後年々減少し、2018年時点では3,500万人近くまで落ち込みました。

60歳以上人口は年々増え続けているのに会員数が減っているということは、シルバー人材センターによるサービスと高齢者のニーズに多少ズレが生じ始めているとも推測できます。

先ほど紹介した厚生労働省の調査では、高齢者の就業理由として「生活の糧を得るため」が最多回答となっていました。

生きがいや地域社会への貢献に関心を持つ高齢者がいる一方で、生計を立てるためにしっかりと働きたいと考える高齢者が増えており、そのことがシルバー人材センターの会員減少傾向につながっているとも考えられます。

企業側の受け入れ体制の整備は急務

先述のジョブズリサーチセンターの調査では、多くの企業が高齢者に対して健康面や能力面で不安を感じていること、そもそも高齢者を雇用するノウハウ・経験がないこと、が明らかにされていました。

福岡市が行っているような高齢者の就労支援を全国規模で進める場合、まずはこうした企業側の意識転換が必要といえます。

例えば健康状態については労働時間に配慮し、無理なく働ける環境を提供すれば、高齢者は力を発揮しやすくなるでしょう。

また、「トイレの頻度が多くなること」「難聴になること」「指先の皮膚乾燥によりタブレット端末の入力が遅くなること」など、シニア世代ならではの健康・慣習面の特徴があるのは事実です。

しかしこうしたことは、「トイレ休憩時間をきちんと設ける」「ほかの従業員に語尾をしっかり話すよう促し、必要に応じて紙に書きながら話す」「皮膚乾燥を防ぐために、ハンドクリームや指サック、手袋などを支給する」といった対応を図れば、十分に対応できます。

例えば、きのこの製造販売を行っている「株式会社ハラキン」(茨城県)は、「90歳まで現役で働ける企業」を2014年に経営理念として設定。

シニア従業員のライフスタイルに合わせた柔軟な雇用形態を導入し、定年制を廃止するなど就労環境の整備に取り組んでいます。

また、豆腐の製造・販売を行う「有限会社おとうふ家族」(茨城県)では、「その仕事、80歳までできますか」を合い言葉に、年齢の上限なく就労できる職場環境の整備、機械化などを実施。本人に働く意思がある限り、年齢の上限なく再雇用を行っています。

少子化が進み人材確保が困難になりつつある中、高齢層に配慮した職場環境の構築を心掛け、シニア従業員を即戦力として活用することは、今後企業が将来的に存続し成長を図るうえでカギとなるでしょう。

今回は高齢者の就労について考えてきました。

現在企業では、高齢者の雇用を「福祉的雇用」と位置づけ、福祉的な面から成果を期待せずに雇用するケースが少なくありません。

しかし、社会の高齢化が深刻化する中、高齢者を即戦力として活用できる制度・環境の整備を行っていくことが、今後の日本企業に求められているのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 7件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定