「住宅セーフティネット制度」が制定されるも、達成率は6%…

「部屋を借りにくい人」向けの制度を設けるも、活用は進まず

一戸建ての持ち家や分譲マンションを持たない高齢者にとって、民間の賃貸物件に住み続けるのは大変です。

高齢で身寄りがないとなれば、入居すら断られることも珍しくありません。

このような状況を改善し、高齢者が安心して住まいを確保するため、国では2017年10月にセーフティネット法を同年10月に改正。

高齢者をはじめ低所得者や障がい者といった、入居を断られやすい人たちが利用する賃貸住宅の登録制度を創設しました。

制度の概要は、空き住宅を持つオーナーが賃貸物件を登録して、住宅確保が難しい市民が公開情報から物件探しするというもの。

さらに、国や自治体が登録住宅の改修費や家賃を補助する仕組みも用意して、福祉サービスとの連携も図る役割を担います。

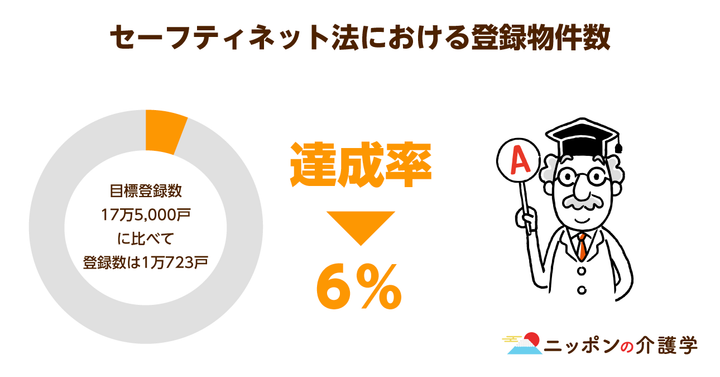

ただし、登録物件数は非常に少なく、2019年9月4日時点で1万723戸。

当初の目標が2020年度末までに17万5,000戸であるのに比べると、たった6%の達成率にとどまっています。

人口減少が加速する一方で、高齢者が増加し続ける日本において、今回のような登録制度は不動産物件のオーナーにとって入居率や入居稼働率を上げて、安定した収益確保につなげるチャンスになるはず。

しかし、ここまで制度の活用が進まないのはどのような背景があるのでしょうか。

借りる側、貸す側双方にメリットのある仕組み

ここで、住宅セーフティネット制度の概要についてまとめておきましょう。

2017年4月スタートの住宅セーフティネット制度は、その年の10月に高齢者の住宅確保を支援する内容へと改正されました。

低所得者や障がい者に加えて高齢者もまた賃貸住宅の入居を拒否されるケースが後を絶ちません。

制度では、こうした人たちを「住宅確保要配慮者」として、生活の基盤である住まいを安心して見つけられるサポートを目指します。

制度利用の流れは、まず空き住宅を持つオーナーが賃貸物件を都道府県など自治体に登録。

公開された賃貸物件の情報を高齢者が検索して、空き家や空き室を借りるというものです。

この住宅セーフティネット制度を利用すると、高齢者など住宅確保要配慮者にとっても賃貸物件のオーナーにとってもそれぞれ次のようなメリットがあります。

賃貸物件のオーナー側のメリット

登録した空き家や空き室のリフォームで自治体などから次のような支援が受けられます。

- 自治体からバリアフリー化などのリフォーム費用が補助される

- リフォーム費用の融資を住宅金融支援機構などから受けられる

- 家賃や保証金を引き下げに要した費用の補助が受けられる

- 低額所得者(月収15万8,000円以下)の入居1戸当たり家賃補助2万円が受けられる

●物件を借りる側「住宅確保要配慮者」のメリット

高齢者、低額所得者、障がい者、高校生以下の子どもを養育中の人には「住宅確保要配慮者」として、次のようなメリットがあります。

- 高齢や障がい、低所得を理由に入居拒否されない

- 自治体に登録されたサイトで条件に合った物件を検索できる

- 低額所得者には家賃補助がある

このように、利用する側もされる側も、双方に恩恵のある居住支援の仕組みだといえるでしょう。

自治体によってはもっと親しみをもってもらおうと、知名度アップのために独自の愛称を付けているところもあります。

東京都ではその名も「東京ささエール住宅」。

愛称があることで、オーナーへの制度周知と利用促進につながると期待されています。

入居拒否される高齢者たち

高齢者は家賃滞納リスクが大きい存在!?

年金や貯蓄の切り崩しなど、高齢者の多くは、収入が限られています。

福岡市の住まいサポートふくおかの利用状況に関する調査によると、転居を希望する理由のトップは家賃となっています。

月々の支出の中でも、まとまった固定費となるため、家賃の安い住まいを探す人も少なくありません。

一方で、オーナー側にとって高齢者は、家賃滞納が続いたときに取り立てや明け渡しが難しくなるケースが多いため、賃貸契約そのものをためらう場合が多いようです。

身寄りがない高齢者なら親族の援助も見込めません。

法律的には、滞納が続いて当事者同士では解決ができないとなれば、裁判所の審判を経て、明け渡しの強制執行を行う流れになります。

ただ、高齢な入居者相手では執行されないこともあります。

法の力を借りても解決が難しいときは、家賃滞納のまま入居者が住み続けることになります。

日本では、賃貸物件では入居者である賃借人の権利が法律で手厚く守られています。

もし入居者本人が死亡した場合でも、賃貸契約を勝手に終了することはできません。

相続人に相談の上、契約相続や解約について手続きが必要です。

また、入居者が夜逃げしたり、死亡した場合も、訴訟を経てからでないと立ち入りや室内の荷物の処分がが行えません。

オーナーにとって高齢者は家賃の支払いリスクの高い存在。

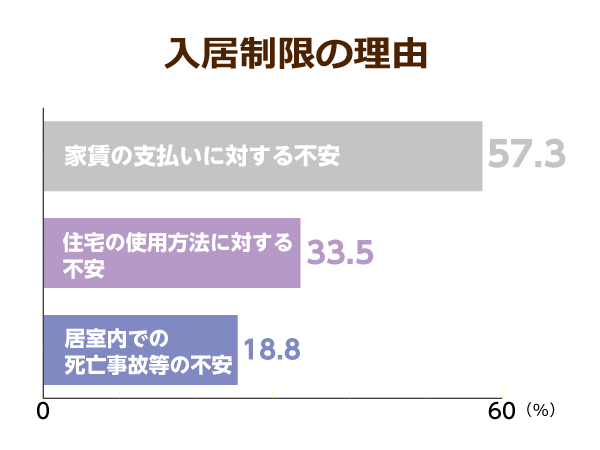

そのため約6割が高齢者に物件を貸したくないと考えていて、約12%は高齢者の入居制限を儲けています。

このように、家賃の滞納をはじめ高齢者の入居に拒否感を持つオーナーは少なくなく、高齢者が住まいを確保しづらい大きな理由となっているのです。

「孤独死」の問題もあり、独居高齢者が敬遠される

高齢化率の上昇とともに、一人暮らしの高齢者の割合が増えています。

65歳以上の独居高齢者の割合は2015年の時点で男性約192万人、女性約400万人。

高齢者全体からすると男性13.3%、女性21.1%が一人暮らしをしています。

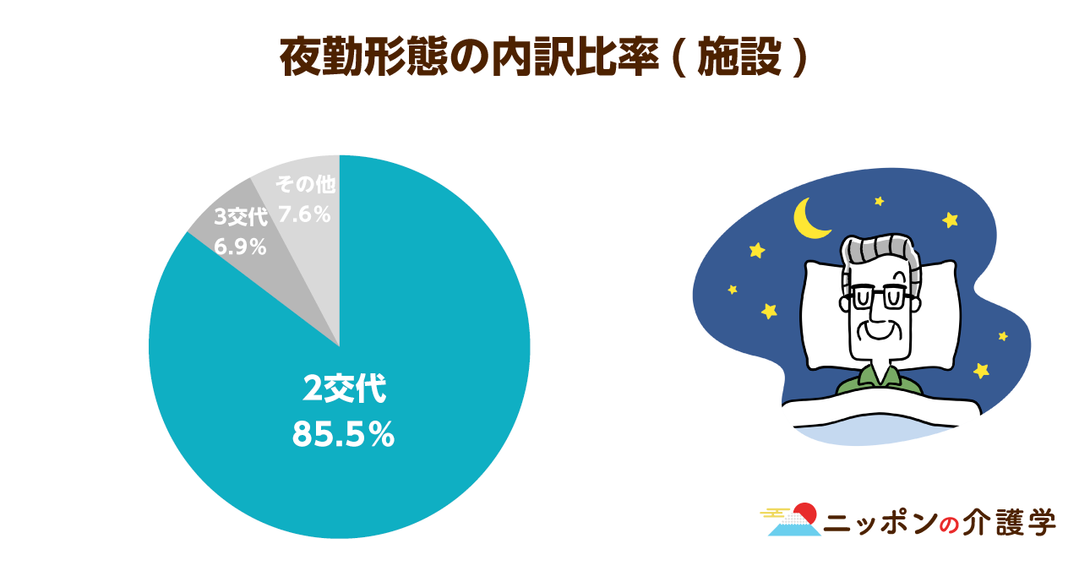

グラフ独居老人が増えると、孤独死の心配は大きくなります。

とくに賃貸物件では病死や事故死にかかわらず、孤独死が出たその部屋は事故物件の扱いになりかねません。

入居率に大きな影響を及ぼすこともあって、とくに独居高齢者はオーナーから敬遠されがちです。

そこで、一人暮らしの高齢者の受け入れをしているのが「公営住宅」です。

国土交通省のデータによると、公営住宅の入居者(世帯主)の実に59.8%は、60歳以上の高齢者が占めています。

そもそも公営住宅は、行政が低額所得者を対象に入居しやすい家賃で住まいを提供するものです。

公営住宅法に基づいて入居者を公募していて、健康状態や世帯構成など個別の事情を踏まえたうえでの収入基準や、住宅が確保できない人が入居資格を有します。

- 入居者資格資格要件

- 入居収入基準・月収25万9千円が上限で、月収15万8千円の政令による基準を参考に自治体の条例で設定する・入居者の事情によっては、月収25万9千円の上限のみで基準を設定できる資格要件。

- 住宅困窮要件住まいが見つからずその時点で困っていることが明らか所得が低い高齢者などは、入居する住宅の条件と入居者の経済状況などから、自治体が家賃を設定可能。

したがって、住まい確保が難しい高齢者の受け皿としても活用が増えています。

公営住宅が高齢者の救済策に

保証人制度廃止の動きが広がっている

住まいに困る低所得の高齢者の受け皿として続いてきた公営住宅。

最近、保証人を不要にする動きが全国の自治体で広がっています。

というのも、保証人確保が難しいケースが急増しているからです。

そもそも公営住宅は、憲法25条の生存権をベースに、セーフティネットとして制度化されたもの。

しかし、独居の高齢者が増えると、身寄りがなく保証人を立てられない入居希望者が後を絶たず、公営住宅の意義そのものが失われかねないからです。

また、2020年4月に民法が改正されて、保証人に上限額が設定されるため、社会全体で保証人制度も大きく変化します。

公営住宅の保証人確保規定に大きな影響を及ぼす民法改正。

具体的な改正ポイントは、契約書の雛形が変更されて、極度額の設定が必要になることです。

これまで連帯保証人はどのくらいの責任を負うのか、わからないまま契約していました。

しかし、今後、こうした「個人根保証契約」では、連帯保証人が負う極度額を契約締結時に取り決めて、契約書に盛り込む必要があります。

そうした流れを受けて、2018年3月、すでに国交省は全国の自治体に、保証人を必要とする公営住宅の入居条件を廃止する通知をしていました。

ただし、保証人確保の規定は自治体の判断に委ねられています。

地域性や行政の方針によって、廃止するケース、保証人制度が家賃滞納の抑止力につながっているため継続するケースなど、都道府県や市町村で入居しやすさも変わってくると予想されます。

高齢者の居住支援に求められる「大胆な対策」

賃貸物件に住む高齢者は「住宅弱者」という呼び方をされこともあります。

これからも公営住宅の役割は非常に大きなものがあります。

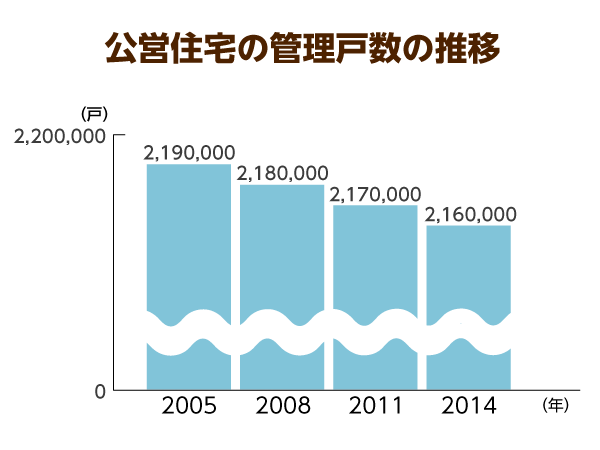

しかし、人口減少に入った日本で、公営住宅の戸数そのものを増やすことは難しい課題です。

事実、国土交通省のデータでも、2005年をピークに全国の公営住宅の管理戸数は徐々に減少しています。

また、国や自治体の厳しい財政状況から、まとまった戸数追加は見通しが明るくありません。

最低限、現状の公営住宅の戸数を維持するのが目標となっています。

高齢化率の上昇や景気の不透明な状況に反して、高齢者や低所得者が入居できる公営住宅のキャパシティが不安な現在。

住宅セーフティネット制度の普及も進まず、保証人確保規定を廃止しても行き場がなくなる高齢者は増え続けるおそれがあります。

そのため、国や自治体は高齢者の居住支援において、現状に合わせた制度の改定を行わなければなりません。

新たに公営住宅が難しい場合は、民間の賃貸住宅を活用して借り上げ公営住宅を供給したり、住宅セーフティネット制度の活用促進のため、リフォーム補助や家賃補助などオーナーにさらなるメリットを追加したりなど、大胆な対策が必要だといえるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 9件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定