サ高住などの実地指導で補助金が支給される

一律300万円から最大600万円に引き上げ

2020年3月10日、厚生労働省は自治体に向けた説明文書の中で、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、いわゆるサ高住の入居者を対象として介護サービスを提供する事業所へ、実地指導を重点的に行うように要請しました。

これらの施設では併設される介護事業所からサービスが行われるケースがほとんどです。そのためこうした事業所が、利用者に過剰なサービスを行っているのではないかと、各方面から懸念が示されていました。

そのため、政府は2018年度より「高齢者向け集合住宅関連事業所指導強化推進事業」を創設。実地指導を行う自治体に対して最高300万円の補助金を出し、対象となる事業所に重点的な実地指導が行われるように働きかけていました。

しかし、より積極的に実地指導が行われるようにするため、来年度からは補助金を増額。

サ高住や有料老人ホームにサービスを提供している事業所に実地指導を20件以上した場合には450万円、30件以上した場合には600万円と補助金の上限額を現在の2倍まで引き上げるとしています。

同省は、説明文書の中で「本事業の積極的な活用について検討をお願いしたい」と、自治体に呼び掛けています。

背景にあるのは「囲い込み」問題

こうした通知を厚生労働省が出した背景には、いわゆる「囲い込み」と呼ばれる問題が続発していたという経緯があります。そもそもサ高住とは、単身、あるいは夫婦の高齢者世帯が安心して生活ができるよう、バリアフリーなどの環境を整えた住宅のことです。

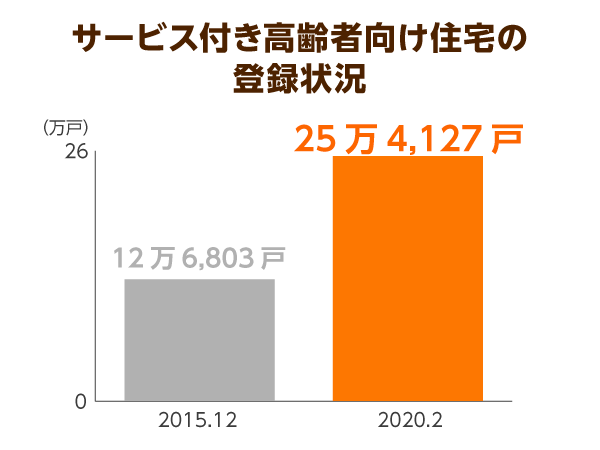

高齢者住宅協会によれば、2020年2月時点でサ高住の登録状況は25万4,172戸。2015年12月時点で12万6,803戸ですから、ここ数年で急増していることがわかります。

サ高住では主に介護サービスを必要としない高齢者を対象として、生活支援サービスを中心としたサービスのみを提供。入居者が介護サービスを必要とする場合には、外部の事業者から提供してもらうこととなります。

「囲い込み」とは、こうした特徴を悪用し、入居者が介護サービスを必要とした際に事業所を指定することで、本来必要としない過剰なサービスを行い、不当に利益を得る行為です

囲い込みが起こる理由としては、民間業者によって運営されているサ高住に行政の監督が十分に行われていないことが挙げられます。

加えて、公的資金が投入される福祉事業ながらも、業者間の自由競争が認められているという介護事業の特徴も、不正を起こす温床となっていると言えるでしょう。

利用者に適切なサービスが行われず、社会保障費も増えてしまうこの囲い込みは、大きな問題として懸念を示す声が多く上がっていたのです。

過剰なサービスを提供するサ高住

サ高住が要介護度の高い高齢者の受け皿に

本来は介護サービスを必要としない高齢者を対象としているのがサ高住ですが、実際には、特養老人ホームなどの比較的安価で介護サービスを受けられる施設に入れず、行き場を失った要介護度の高い高齢者の受け皿になっているという側面があります。

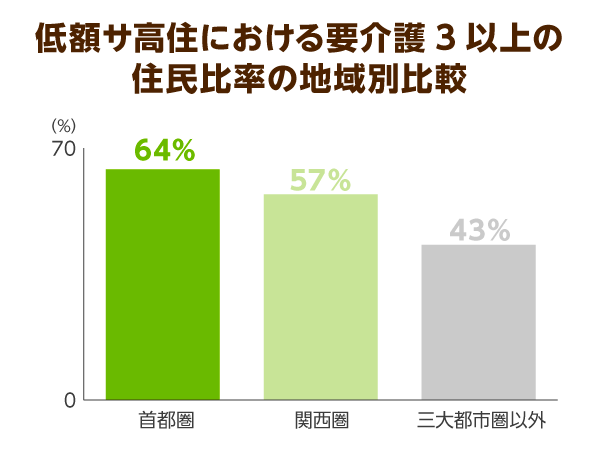

そのため、サ高住側としてもそうした入居者を取り込むために、家賃を安く設置しようとしています。高齢者住宅協会の調査によれば、家賃8万円未満となる比較的安価な物件の48%が、要介護3以上の入居者によって占められているという結果が出ています。

家賃を抑えつつサ高住を運営するとなると、収入確保のために囲い込みを行い、家賃の分を補填するという手法を取ることが多くなるのです。

一般的に介護保険受給者は、限度額の3割から6割程度の利用が平均です。

しかし、サ高住の利用者は、上限額の85%から90%以上となっているケースが多発する事態となっています。

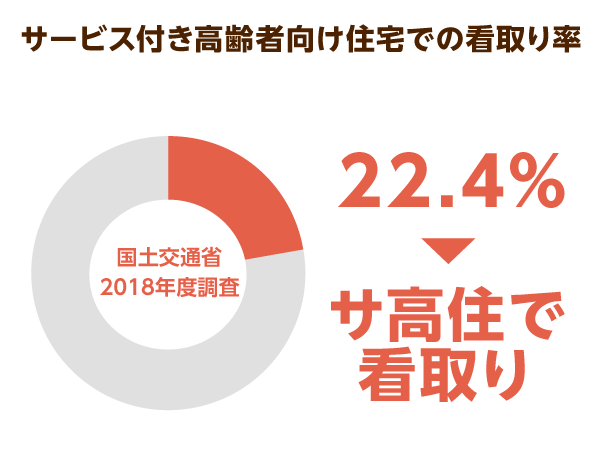

サ高住で看取りが行われたのは全体の22.4%

サ高住がこうしたビジネスモデルに転換した理由としては、やはり特養に入れない人々への受け皿としての需要が社会的に高まったことが背景にあるのも事実です。

国土交通省が2018年に発表した資料によると、サ高住で看取りが行われたのは全体の22.4%となったことが判明。これは2017年度の19.1%に比較すると3.3ポイントと急速に上昇している状況となっています。

本来、比較的元気な高齢者が暮らすはずのサ高住は、介護度の重い入居者をそもそも想定しておらず、看取り対応についても、このような比率になることは予想外の事態であったと言えます。

2018年に高齢者住宅研究所が行った調査によれば、サ高住における要介護度別の入居者の状況で、要介護3は17.51%、要介護4は16.20%、要介護5も11.37%と、要介護の高い人の入所が半数近くに上ることが判明しています。

加えて、上記の国土交通省の資料によればサ高住に入居している人の7割は「人生の最後まで住みたい」という意向を持っているそうです。

サ高住に対する社会的な需要、それに対応するために運営側が苦肉の策として行っているのが囲い込みである、という見方をすることもできるでしょう。

状況改善のため積極活用に期待

もちろん、「囲い込み」を放置することが、社会保障制度や入居者にとって悪影響を与えることは確かです。厚生労働省が冒頭に紹介した高齢者向け集合住宅関連事業所指導強化推進事業を新設したのも、この状況を改善するためだと考えられます。

実地指導とは、都道府県や市区町村など、自治体の担当者が対象のなる介護事業所を訪問し、コンプライアンスやケアマネジメントの視点から、適切な事業運営を行っているか確認するというものです。

これは虐待や身体拘束の防止をはじめとして、適切な介護を行うための指導である「運営指導」と、不適正な介護報酬請求の防止や、算定基準に適した体制や運営がなされているかを確認する「報酬請求始動」の2つの側面から行われます。

指導が重点的に行われることによって、過剰な介護が行われることが減り、入居者が安心して適切な介護を受けることができる可能性はより高くなることは事実です。

以前は300万円だった上限を、指導の件数によって倍額まで増やすという今回の変更からは、同省がこの囲い込みの問題を積極的に解決しようとする姿勢が見て取れます。

しかし、自治体がこの制度の積極活用することによって、サ高住や介護事業所の運営体制の健全化が期待されていますが、それだけでは不公平だと言えるのではないでしょうか。

事実上の特養化をしていると指摘されるなど、制度化された当初に比べてその需要が変化しているサ高住から囲い込み問題を取り上げれば、事業者にとって利益を出すことが難しくなる可能性もあります。

囲い込みをしなくても事業者が健全な運営を行うことができる施策を国が打ち出すことも、併せて求められていると言えるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 24件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定