介護事業所への実地指導が18.3%しか行われていないことが明らかに

厚労省は全国の事業所に積極的な取組を要請するも、実施率伸び悩み

各自治体が介護サービスの質向上のために実施する介護サービス事業所への実地指導の実施率が2割以下にとどまるというデータが明らかとなりました。

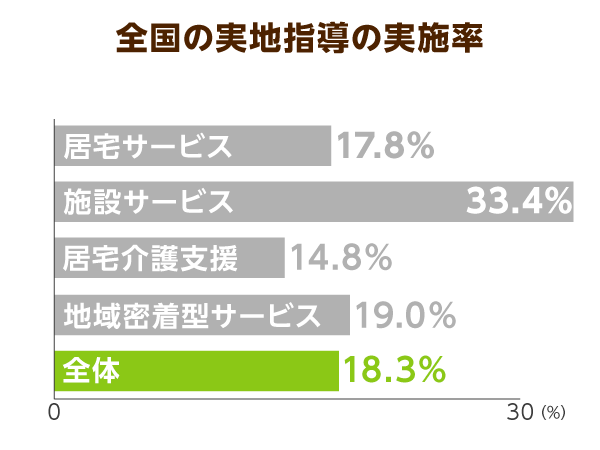

2020年3月10日に厚生労働省から公表された調査結果によれば、2018年度の実地指導の実施率は全国平均18.3%。

前年度に比べて1.1ポイント増えているものの、都道府県や市町村の取り組みが遅れています。

事業所の種類ごとに見ると、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設サービスがトップで33.4%。

一方で、居宅サービス17.8%、居宅介護支援14.8%、地域密着型サービス19.0%となっています。

厚労省は実地指導の実施頻度について、6年の間に最低1回以上を実施するよう、都道府県や市町村に指導してきました。しかし、厚労省の求める実施体制と大きくかけ離れているのが現状です。

18.3%という数字はあくまで全国平均実施率。実地指導の実施がない事業所がほとんどで、予想以上に実施率の伸び悩みが問題となっています。厚生労働省も積極的な実施に取り組むよう求めてはいるものの、思うように実地指導が進まない現状があります。

なぜ実地指導の実施率は低い数字にとどまっているのか。そもそも実地指導とは何なのかから考えていきましょう。

実地指導とは、適切で高品質な介護サービスが行われているかをチェックするためのもの

実地指導の目的は、事業所が提供する介護サービスが適切で品質の良いものとなっているかをチェックすることです。問題点があれば、行政の担当者が直接事業所に対して改善を促して、より良いサービスを提供します。

ちなみに、行政による実地指導とは、あくまでサービス向上のためのアドバイスを受けるものです。

一方で、監査という似た言葉があります。こちらは法令違反や不正行為の疑いがある場合に行政が持つ権限で行うもので、いきなり実施されます。

それでは、実地指導ではどのようなことが行われるのでしょうか。主な内容は次の2つです。

- 1つ目は、運営指導、介護サービスの内容をチェックして、改善点を指導すること。

サービスの質は維持できているか、利用者や入居者への対応は問題ないかなど、現場のサービス内容に関する指導です。

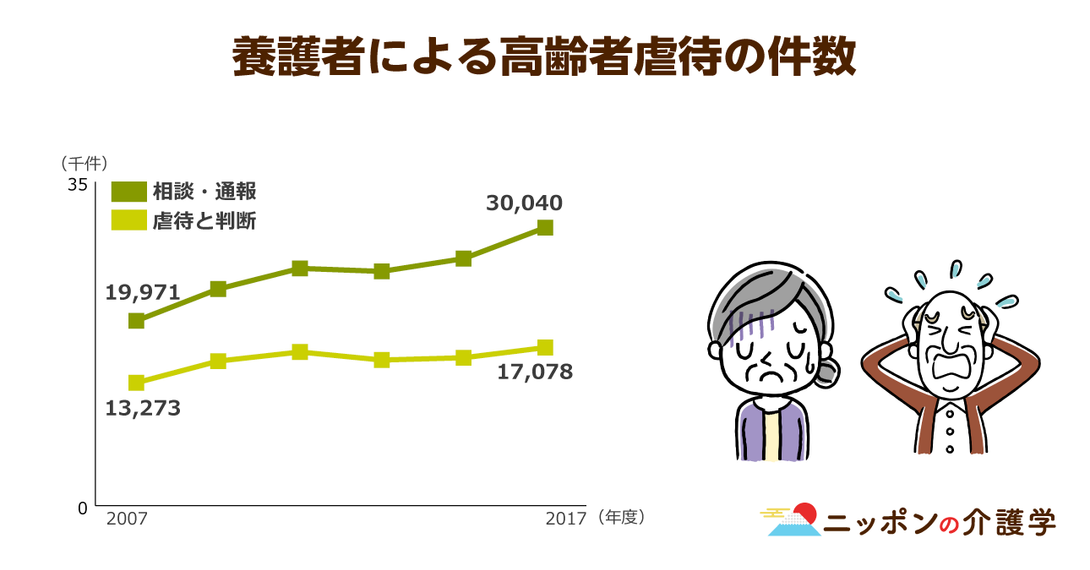

とくに社会問題となっている介護職員による利用者への虐待や不当な身体的拘束が行われていないかを確認します。

また、職員の専門知識に誤りはないか、職員全体で正しい知識や技術を共有できる機会にもなります。

このほか、ケアマネジメントの過程について聞き取り調査も実施。現場から集めた声を自立支援事業に役立てるといった役割も担っているのです。

- 2つ目は、報酬請求指導介護報酬の請求内容が適切か、介護事業所で実際に確認すること。

誤った請求がないか、不正請求は行われていないかなどをチェックして、万一発見された場合は行政に指摘されます。

このように実地指導の内容は、現場の介護サービスの質を高めたり、適切な報酬請求をチェックしたりと、重要な意味を持つものなのです。

実地指導の実施率が低い理由は、介護施設の定員数増加や確認内容の多さか

介護施設の定員数が増加している

利用者にとっては介護サービスの向上が期待できる実地指導はなぜ実施率が少ないのでしょうか。背景には、近年の介護施設の増加があります。介護施設の定員数の推移を見ると、全体的に増加傾向が強まっています。2011年以降、介護施設の定員数の増加が顕著です。

介護が必要な高齢者も今後増加が見込まれます。

日本の総人口に対する高齢者の割合は2019年9月15日現在で28.4%。

実に国民の約3人に1人の割合です。

2025年には30.0%、2040年には35.3%と将来的に高齢者の割合の加速は避けられない状態と推測されています。

介護施設の増加と加速する高齢化率によって、自治体の指導体制が追いついていない現状が見えてきました。自治体によって実施率に差があるのも、体制整備にバラツキがあるためと考えられます。

確認すべき内容が多すぎる

実地指導では確認内容が多いことも、問題と指摘されていました。

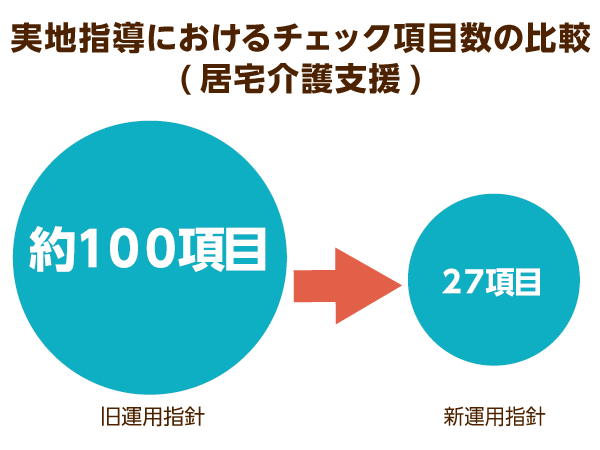

具体的に、居宅介護支援の場合、以前の運用方針では約100項目もありました。

具体的に、居宅介護支援の場合、以前の運用方針では約100項目もありました。

そのため、2019年の新しい運用方針からは確認内容を大幅に削減。

それまでの約4分の1となる27項目に押さえています。

訪問看護は約90項目から36項目に、特養は約140項目から56項目まで絞り込まれました。

また、実地指導の予定日の最低1ヵ月前までには事業所に連絡すること、当日の流れを伝えて時間短縮に努めることなど、効率的な運用につながる実施方法についても厚労省から示されました。

実地指導がされないとどうなるのか

もし、介護事業所の適切な運営や質の高い介護サービスを提供しているかをチェックするる実地指導。不正や不適切な運営の疑いにより、監査が必要になる前に定期的に検査することで、法令に則った運営を促進し、利用者の安心安全を守ります。

とくに実地指導では、自治体の担当者が現場に直接立ち入って運営のあり方や介護職員の専門知識や介護技術を確認します。高齢者虐待や身体的拘束に関しては、重点的にチェックが行われるのが最近の特徴です。

また、介護報酬の請求基準に沿った請求が行われているかを厳正にチェックします。事前に用意された自己点検シートをはじめ、現場で作成されるさまざまな書類に基づいて、請求内容や請求の計算方法まで、検査をします。

経理担当職員の認識の違いで報酬請求の内容が実際のサービスと異なっている場合は、過誤調整を指導。

このように、実地指導は、第三者の目で検査されることで、法令違反に当たるような不適切なサービス提供や不正請求、虚偽報告などを抑止する役割を果たしているのです。

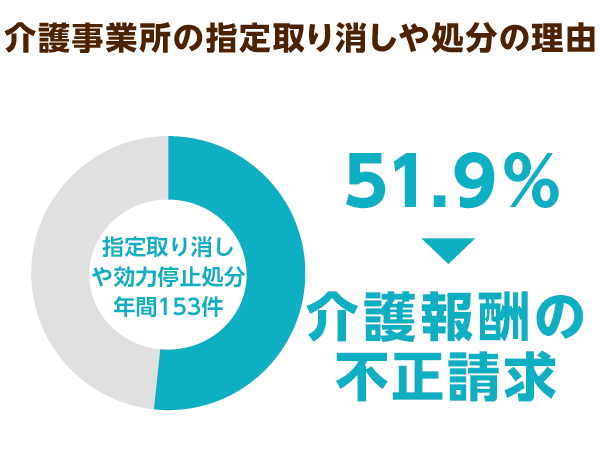

2018年度の介護事業所の指定取り消しや効力停止処分は、全国で年間153件にのぼりました。指定取り消しや処分理由のトップは介護報酬の不正請求で51.9%。虚偽報告・申請20.3%、法令違反19.0%と続きます。

つまり、定期的な実地指導は、行政による処分が必要である悪質な介護サービス事業を未然に防ぎ、改善へ向かわせる重要な壁になっているといえるでしょう。

実地指導を簡略化しても良いと思える施設を増やせるかが大事

政府は実施率アップのため指導内容を縮小化

健全な介護事業所の運営や正しい報酬請求を支える実地指導。厚生労働省では、実施率アップのため指導内容の縮小を図りました。

検査項目を縮減したことで、実地指導にかかる時間が短縮。1日に複数の事業所を巡回できる余裕も生まれています。

そして、当日の実施を効率よく進めるため、事前に行政と事業所とが打ち合わせて、実施方法の確認を済ませておきます。書類の用意も簡素化して、必要な資料を当日までに用意して、スムーズな実地指導を後押しします。

また、個別の実地指導が原則だったものを、集団指導も可能になりました。過去の実地指導で正しい運営がされていると判断された事業所については、個別の訪問は行わず、集団指導のみで対応する方針も示しました。

どれだけ迅速に実地指導を行えるかが鍵

実地指導は現状、全体の5分の1程度の実施率にとどまっていて、次々と発覚する不適切な運営や不正請求などの事例を見ると、抑止力として意味をなしていない可能性が少なくありません。

そこで、実施率をいかに向上していくかが今後の鍵を握っています。

厚生労働省がそれのみで運用できるとした集団指導とは、介護事業者の担当者を行政機関などに集めて、一度に講習方式で実施するもの。

つまり、複数の介護サービス事業所に対して全体的な指導が行えます。

集団指導のメリットは次のようなものが挙げられます。

実地指導か集団指導かにかかわらず、行政のチェックが入る役割を重視するか、それとも簡略化しても実地指導を重視すべきか、まだ議論の余地があります。

当面は集団指導を活用しながら、自治体が管轄エリアの対象施設をスムーズに検査することが重要だといえるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 12件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定