警官、刑務官にも介護ニーズが高まっている

京都で「介護警官」育成開始

2020年3月22日に京都新聞が報じたところによれば、京都府警は留置施設に高齢の容疑者が収容されるケースが増えているのに対応するため、「介護警官」の育成を始めたそうです。

これは、介護福祉士の資格を持つ警察官を「介護アドバイザー」として、ほかの警察官へ実技をはじめとした指導をすることで、府警に介護の知識を持ち合わせた人材を育成するというものです。

府警は2月に管内の東山署に勤める、介護福祉士の資格を持ち、介護老人保健福祉施設で8年間の勤務経験を持つという巡査部長をアドバイバーに認定。

同月25日には東山署で初となる研修が開催され、参加した19人の職員に対し、おむつの使い方や高齢者の体の動かし方など、介護に必要な技術が伝えられました。

府警は、現在の留置担当者には介護の専門的な知識が必要な時代になったため、この活動を通して高齢の容疑者に適切な処遇を行えるようにしたいとしています。

また、法務省が公開している『令和元年版 再犯防止推進白書』では、2014年度から介護福祉士を招き、高齢の受刑者への対応について刑務官への研修を行っている栃木刑務所について取り上げられています。

このように、現在では高齢の容疑者や受刑者について、警察や刑務所が対応を迫られているのです。

高齢入所受刑者は近年増加傾向にある

法務省が公開している『平成30年版 犯罪白書』によれば、2017年時点において、65歳以上の受刑者は2,278人、そのうち女性が373人となっています。

前年比で言えば8.8%減、女性が2.8%増。1998年と比較すると、約3.3倍、女性では約8.5倍と大きな伸びを見せているのです。

また、2017年度の全受刑者における高齢者の割合は11.8%で、女性は19.7%と5人に1人に迫る勢いとなっています。こちらも、1998年に比べると、8.8ポイント、女性は16ポイントの増加と、著しい上昇です。

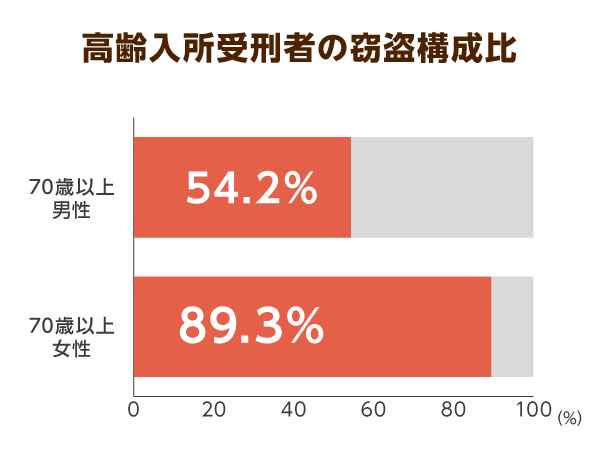

なお、高齢の受刑者を罪名別に見た場合、圧倒的に多いのが窃盗です。男性の場合は65歳から69歳までで49.0%、70歳以上では54.2%、女性の場合は65歳から69歳までで80.6%、70歳以上に至っては89.3%と、ほぼ9割が窃盗となっています。

社会的なつながりを求めて窃盗を繰り返す高齢者

逮捕されるためにコンビニで万引き?

高齢者の犯罪で一番多いのが窃盗であるということを説明しましたが、高齢者が行う窃盗の多くは、コンビニやスーパーなどの小売店における万引きです。

『平成30年版 犯罪白書』によれば、2017年に検挙された65歳から69歳までの高齢者の43.1%、70歳以上の62.6%が万引きによるものとなっています。

万引きは、よほどの金額でない限り、初犯で逮捕されるケースは少ない犯罪です。

ほとんどの場合、はじめて捕まったときは微罪処分となり、検察に送検されることなく釈放されます。2度目の逮捕をされた場合も、罰金刑であることが一般的です。さらに3回目の逮捕に至り送検されて、はじめて刑務所に入る可能性が生じる犯罪です。

にもかかわらず、高齢受刑者は窃盗が圧倒的に多い状況です。つまり、こうした高齢の受刑者の多くは、何度もこうした万引きを繰り返した結果、刑務所生活を送らざるを得なくなってしまった人々である、という可能性が高いのです。

万引きをした高齢者の半数が独居老人

そもそも、どうして高齢者の犯罪で万引きが多くなっているのでしょうか。

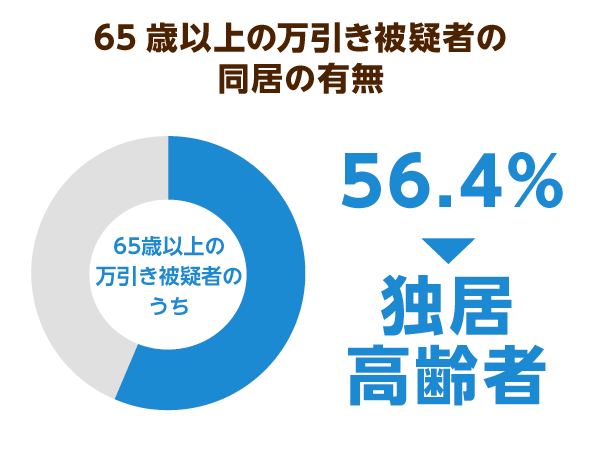

東京都が設置した機関である「万引きに関する有識者研究会」が2017年に発表した資料によれば、万引きで検挙された65歳以上の被疑者のうち、独居である人は56.4%、交友関係を持つ人がいないとした人は46.5%にのぼることがわかりました。

つまり、社会から孤立した高齢者ほど、万引きを行ってしまう傾向が強いということになるのです。

この理由については2つ考えられます。まず、単純にサポートする家族や友人がいないことから、経済的に困窮してしまい、万引きなどを行わないと、日々の暮らしが送れない状態に陥ってしまいやすくなるということです。

そしてもう一つは、こうした状況に陥った高齢者は、孤独感やそれに対する不満を募らせてしまい、そのストレスから万引きに走ってしまうということです。

前出の万引きに関する有識者研究会の資料では、万引きで検挙された高齢者のうち、既婚者は40.7%。それに対し、離婚による独身が16.7%、死別による独身が31.5%で合計48.2%と上回ることがわかりました。

これもまた、孤独が高齢者の犯罪率を上げることを示すデータの一つと言えます。

また、配偶者や友人がいることによって、その関係を破綻させたくないという気持ちや、自分の社会的役割を見出すことによる満足感などが、犯罪への心理的なブレーキになることもあるでしょう。

しかし、それらがなく、自身の社会的価値が見いだせない高齢者は歯止めが利かなくなってしまい、犯罪を行いやすくなってしまうと多くの専門家が分析しています。

犯罪予防のために必要なのは社会的つながりの場

「困っている世帯に手助けしたい」人は8割以上

こうした状況を解消するためには、高齢者の社会的な孤立を防止することが有効な対策となります。

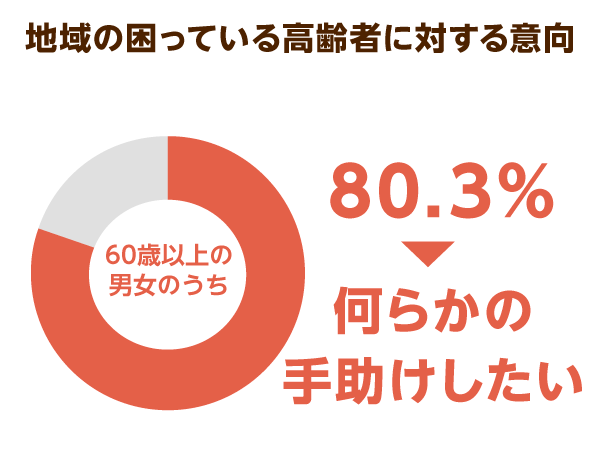

内閣府が発表した資料によれば、全国で60歳以上の人を対象としたアンケートで、「困っている世帯に手助けしたい」と考えている人は80.3%となりましたが、実際に手助けをしていると回答したのはわずか29.0%でした。

同資料では、こうした元気な高齢者が、社会的に孤立した高齢者の支え手とするなど、地域のつながりを強化することを提案。

そのためには、実際に手助けをできるように、まとめ役となる人材の発掘や養成、地域通貨などの活動を支えるシステムが必要であると分析しています。

また、これ以外の方策として、社会とのつながりを保つために、高齢者が就業できる場の確保や、集いの場をつくることの重要性についても記載。

具体例として、埼玉県秩父市にあるみやのかわ商店街の、高齢者の援助を元気な高齢者が行い、対価として地域の商品券が払われる「ボランティアバンクおたすけ隊」や、神奈川県横浜市戸塚区の地域カフェである「ふらっとステーション・ドリーム」などを取り上げています。

課題は地域の繫がり強化、相談窓口の強化、高齢者が就労できる場の確保

みずほ情報総研が公開している資料では、これらの地域の繫がりや、高齢者が就労できる場の確保のほかにも、孤立に陥っている人に対する相談窓口の拡充が必要だと分析がなされています。

現在、ほとんどの自治体において、こうした社会的な孤立や経済的困窮に対応する相談窓口が置かれていますが、孤立した人は、そうした窓口に相談することも難しいという人が少なくありません。

そのため、相談員の方から孤立した人を探せるようにするような機能を足すべきだと、同資料の中では述べられています。

地域の繫がり強化、相談窓口の強化、高齢者が就労できる場の確保。これら3つの要素を押さえることで、高齢者の社会的孤立、あるいはそれによる犯罪などを防ぐ方策を打ち出すことを期待したいものです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 7件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定