日本人の死因第7位「誤嚥性肺炎」

「誤嚥性肺炎」で志賀廣太郎氏が死去

2020年4月20日、俳優の志賀廣太郎さんが71歳で亡くなりました。死因は「誤嚥(ごえん)性肺炎」とされています。

志賀さんは2019年4月に脳梗塞で倒れ、川崎市内の介護施設で療養しながら右半身不随と失語症のリハビリを受けていました。

誤嚥性肺炎は、食道から胃へ向かうはずの食べ物や唾液などが気道内に入ってしまうことで、引き起こされる肺炎です。高齢者や障がい者が罹りやすい病気として知られています。

高齢になると、喉の筋肉が衰えて、嚥下機能(えんげきのう)が低下します。嚥下機能とは、食べ物を飲み込む機能のことを指します。誤嚥性肺炎は、誤って気道内に嚥下してしまう症状が見られることから、この名がつきました。

誤嚥性肺炎の主な原因は「肺炎球菌」です。ほかにもクレプシェラ菌や緑膿菌、MRSA(黄色ブドウ球菌)など、食べ物に含まれる原因菌が気道から肺へ侵入することで発症します。

また、誤嚥の種類は3つに分類されます。飲み込もうとする前に食べ物や唾液が気管に入る嚥下前誤嚥、気管を開閉する働きの衰弱によって起こる嚥下中誤嚥、食べ物や液体が喉に長く留まって起こる嚥下後誤嚥です。

なお、誤嚥は食事中だけではなく、安静時や就寝中にも起こることがあります。

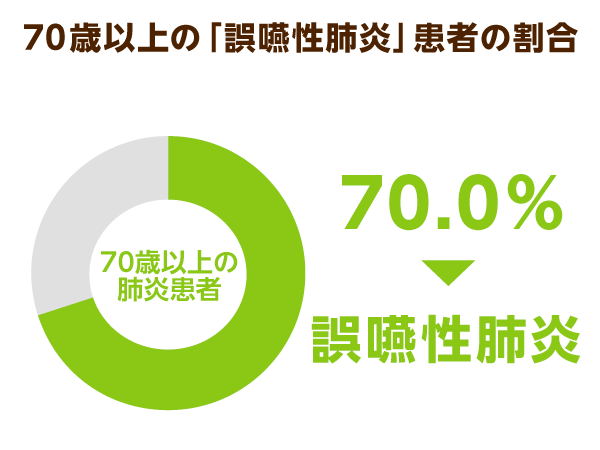

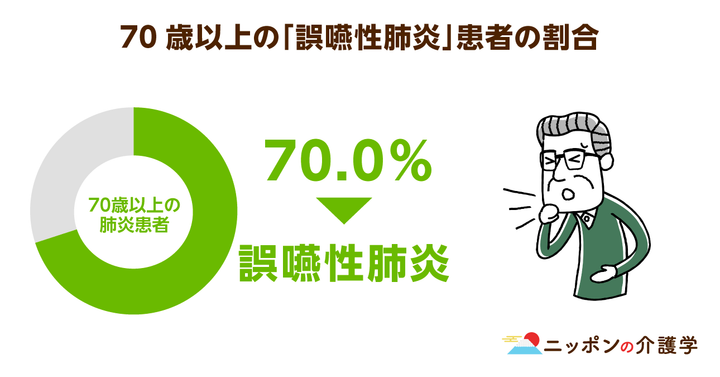

70歳以上の肺炎患者の約70%が「誤嚥性肺炎」

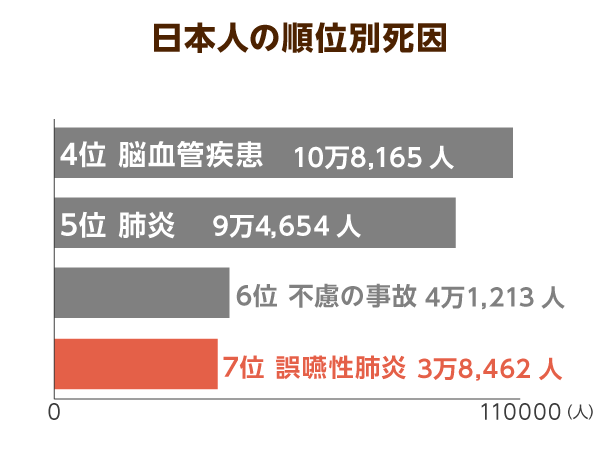

誤嚥性肺炎は、日本人の死因の第7位にランクインしています。日本人の死因と言えば、悪性新生物(がん)や心疾患、脳血管疾患などをイメージしますが、肺炎も高齢者の死因の割合が大きい病気です。

出典:『日本人の順位別の死因』(厚生労働省) 更新

出典:『日本人の順位別の死因』(厚生労働省) 更新厚生労働省が発表した「人口動態統計月報年計(概数)」によると、誤嚥性肺炎が原因による死亡者数は2018年で3万8,462人となっています。

70歳以上の肺炎患者の7割以上は誤嚥性肺炎であり、いかに高齢者に身近な病気であるかわかります。誤嚥性肺炎による死亡者の中心が85歳以上の男性と90歳以上の女性であることもポイントです。

今後、誤嚥性肺炎による死亡者は増加が見込まれており、2030年には男性約7万人、女性約5万人まで上昇すると予測されています。

誤嚥性肺炎は、一般的な肺炎で見られる発熱や咳、痰などの症状があまり見られません。軽い倦怠感や食欲不振、喉の違和感が続くため、本人は「風邪」と勘違いしてしまうケースが多いのです。

また、嚥下機能と大きくかかわっていることから、誰にでも「発症のリスクがある病気」と言えます。

口腔(こうくう)ケアで肺炎を予防できる

「嚥下体操」や「発声練習」で嚥下機能向上

誤嚥性肺炎を予防するには、肺炎の原因菌をコントロールする「口腔ケア」を続けることが重要です。

口腔ケアには、歯みがきやうがいなどで口内を清潔に保つだけでなく、口内の働きを良くして「嚥下機能」を向上させるためのリハビリも含まれます。

口腔ケアのうち、口内を清潔にするケアを「器質的口腔ケア」、口や喉の筋肉を鍛えるケアを「機能的口腔ケア」と呼びます。

「器質的口腔ケア」は、日常的に行う歯みがきやうがいで、歯に付着した食べかすや汚れを落とし、虫歯や歯周病、口内炎を防ぐ効果があります。また、歯ぐきや舌、頬の内側などの汚れにも細菌が多く繁殖しているため、口の中にある肺炎の原因菌を減らせます。

「機能的口腔ケア」は、口や喉の筋肉を鍛えるケア。食べ物や唾液がうまく飲み込めるようになるほか、円滑なコミュニケーションにもつながります。よく噛み、よく話すことで脳に刺激を送り、気持ちの安定もサポートできます。

機能的口腔ケアの代表例が、「嚥下体操」。

深呼吸をして、⾸を前後左右にゆっくり動かして、肩を上げ下げし、回します。

そして、背伸びをして⼝を⼤きく開閉したら⾆を出し、咳を出します。

この体操には、⾸や肩周辺の筋⾁をストレッチして、体の緊張を緩めて動きやすくする効果があります。

「発声練習」も機能的口腔ケアのひとつ。同じ⾔葉を繰り返し⼤きな声で発⽣します。「パ・タ・カ」「タ・カ・ラ」と⼝を⼤きく動かしながら繰り返すので、「パタカラ体操」とも呼ばれています。

このほかに、⼈と話したり、歌うことも、⼝や喉の筋⾁が鍛えられるので、誤嚥予防になります。

口腔ケアは、感染症や認知症も予防にもなる

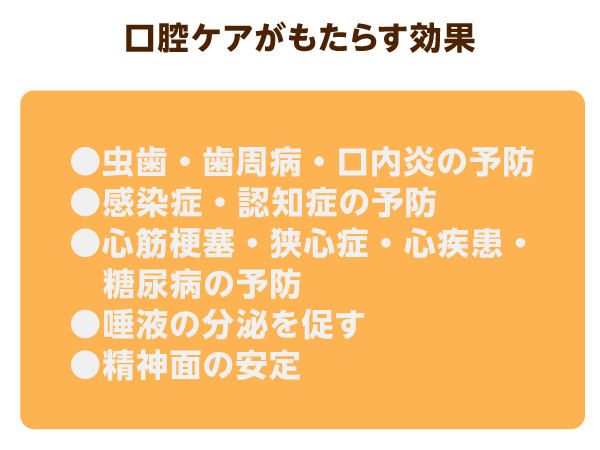

誤嚥性肺炎のリスクを減らして、健康な日々を送るのに役立つ口腔ケアは、高齢者の肺炎予防のほかにも、次のような効果が期待できます。

虫歯や歯周病口内炎などの予防に効果があります。歯みがきやうがいが習慣になれば、歯垢のコントロールや口腔内の細菌を抑制できます。

また、口腔ケアを行うことで、唾液が出やすくなります。

加齢や薬の副作用で唾液の分泌機能が低下する高齢者が多く、口や喉の乾きを訴える方が少なくありません。

唾液は口腔内の乾燥を防いで、清潔な状態をキープする役割があります。

口や喉の筋肉を刺激して、唾液の分泌を促しましょう。

さらに、感染症や認知症の予防にもつながります。

風邪や肺炎を引き起こす細菌やウイルスは、口から侵入しやすいため、口腔ケアを行うことで感染症のリスクも抑えられるのです。

また、義歯を使わず、自分の歯で咀嚼できる人ほど、認知症の発症率が低い研究もあります。

よく噛むことで脳や筋肉に刺激を与えて認知機能を維持する効果が期待できます。

口腔ケアは、心筋梗塞や狭心症、心疾患、糖尿病の予防も兼ねています。

虫歯や歯周病をそのままにしていると、心筋梗塞や糖尿病にかかりやすくなるという研究結果があります。

口腔ケアで口の中の細菌を減らすことができれば、歯周病予防にもなり、ひいては心筋梗塞や糖尿病の予防にもつながるというわけです。

加えて、口腔ケアは食事を楽しむことにもつながります。嚥下機能がしっかりしていると、自分で噛んで食べる喜びを実感できます。口や舌全体で食べ物を味わえると食事も楽しくなり、メンタル的な安定も図れます。

介護施設には「口腔ケア加算」が設定されている

口腔ケアに取り組む施設は、加算を受けられる

口腔ケアは、誤嚥性肺炎だけでなく心疾患や糖尿病、感染症の予防、そしてメンタルヘルスなど、さまざまな効果が期待できます。

そのため、口腔ケアに取り組む介護施設が増えています。

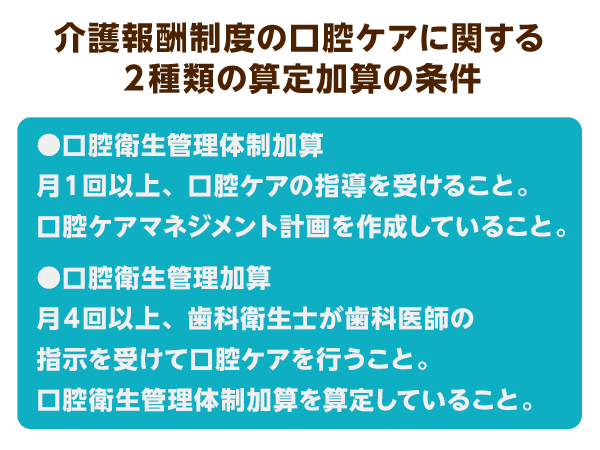

取り組みを後押ししているのが、介護報酬制度の口腔ケアに関すると2種類の算定加算です。「⼝腔衛⽣管理体制加算」と「⼝腔衛⽣管理加算」です。算定加算に必要な条件は、以下の通りです。

出典:『介護保険施設等入所者の口腔衛生管理マニュアル』(厚生労働省) 更新

出典:『介護保険施設等入所者の口腔衛生管理マニュアル』(厚生労働省) 更新口腔ケアは、誤嚥性肺炎や感染症の予防だけでなく、ADL(日常生活動作)の向上にも役立ち、介護サービスの質の向上と利用者の保健管理にとって重要です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 6件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定