去る9月25日に安倍政権は「新3本(希望を生み出す強い経済、夢を紡ぐ子育て支援、安心につながる社会保障)」を発表しました。「介護離職ゼロ」のほか、出世率の数値目標を設定、今後の施策展開が期待されています。

安倍政権の経済政策「アベノミクス」では、「一億総活躍社会の実現」を旗印に、企業内保育所やサービス付き高齢者住宅の整備拡大が順次検討されています。アベノミクスの基本方針である「経済成長重視」の方向性は変わりません。

果たして「新3本の矢」「一億総活躍社会の実現」で私たちの生活は好転するのでしょうか。

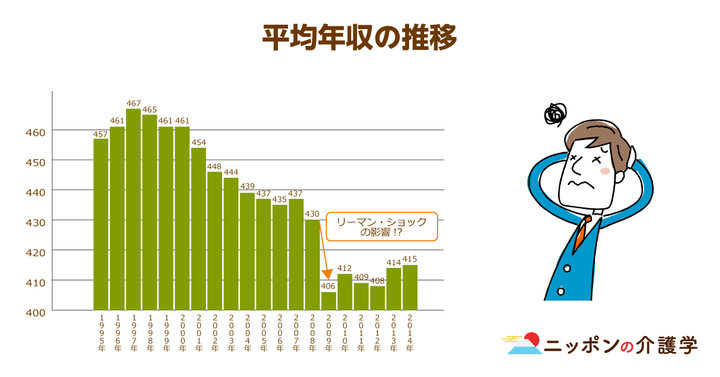

サラリーマンの平均年収は右肩下がり。老後の生活資金である厚生年金支給額にも影響が

暮らし向きが良くならない、そんな声をよく耳にします。

それもそのはず、私たちの年収は右肩下がりです。

2014年のサラリーマンの平均年収は約415万円(2013年国税庁民間給与実態統計調査)でした。

1997年は、約467万円でしたから、およそ15年で約2割減少したことになります。

こうした収入の減少は当然、老後資金にも影響してきます。

厚生年金支給額は、現役時代の収入によって金額が変わってくるからです。

年収が減少するなか、生活苦とはいえ、現役で働けるうちは何とかなるもの。しかし、引退後はどうでしょうか。収入の柱は年金だけに。貯金を切り崩しながら生活をすることになります。

老後生活に十分な貯蓄があれば安心ですが、そのようなケースは実は少ないのです。特に単身高齢者世帯は危険。低年金、低貯蓄から破産を余儀なくされる高齢者が増えています。

モデル世帯でも月約4万円の赤字。単身高齢者世帯の生活水準の低さ際立つ

まず高齢者の家計の現状を見ていきましょう。

金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査(2014年)」によると、老後のひと月あたり最低予想生活費は26万円。

厚生労働省が定めるモデル世帯における高齢者夫婦2人の年金額はひと月あたり22万1507円(2015度)。

つまり、月に約4万円の赤字という計算に。

年金だけで生活するとなれば、食費や交際費などを切り詰めなければいけないでしょう。住宅ローンをはじめとする借入金がある人なら、よりいっそう生活は苦しくなるかもしれません。

先の調査で「老後の生活の心配」について尋ねると、81.6%の世帯が「心配である」(「非常に心配である」と「多少心配である」の合計)と回答しています。

理由は、「年金や保険が十分ではないから」がトップ。

次いで、「十分な金融資産がないから」「現在の生活にゆとりがなく、老後に備えて準備(貯蓄など)していないから」となっています。

高齢世帯の多くが老後の生活に不安を抱えながら、暮らしていることがわかります。何も備えをしなければ、毎月普通に暮らしているだけで赤字を計上するようになり、挙句の果てには破産ということになりかねません。

「下流老人」は約300万人。そのうち生活保護を受けているのはたったの70万人!?

現在、日本にはどれくらい一人暮らし高齢者はいるのでしょうか。内閣府発表の2013年版高齢社会白書によると、2015年の一人暮らし高齢者は、約600万人と推計されています。その半数である約300万人が生活保護水準以下の年金収入しかありません。

そのうち生活保護を受けているのは約70万人にとどまっています。つまり、残りの約230万人は生活保護水準の収入でありながらも生活保護を受けずに暮らしているのです(各数字は内閣府発表の「平成22年版男女共同参画白書」より算出。

65歳以上の相対的貧困率は22.0%で、単身高齢男性のみの世帯だと38.3%、単身高齢女性のみの世帯だと52.3%。相対的貧困率とは「平均的な収入を得ている人の半分以下の収入で生活している人(2012年のデータでは122万円)」の割合)。

NPO法人ほっとプラス代表理事で聖学院大学客員准教授である藤田孝典氏によると、こうした「生活保護基準相当で暮らす高齢者およびその恐れがある高齢者」のことを「下流老人」と定義しています。2015年の流行語大賞候補としてノミネートされたことが記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。それだけ、高齢者の貧困は社会から注目されているのです。

貧困化の理由は「病気」と「介護」。多額の負担に耐え切れず老後破産に至るケースも

これまで高齢者の貧困が深刻化していることを見てきました。そもそもなぜ貧困化するのでしょうか。理由はいくつかあると思いますが、主要なものを挙げたいと思います。

ひとつは「病気」です。

例えば、ガンや脳卒中など重い病気にかかり、多額の医療費負担に耐え切れないケースです。

高額療療養費制度など健康保険による負担軽減措置があるとはいえ、1か月の負担額は約23万円~34万円。

しかも、健康保険対象外の出費もあるため、それ以上になるケースも考えられます。

現役世代でも負担するのは大変な金額です。

| 入院日数(日) | 医療費(点) | 3割負担 | |

|---|---|---|---|

| 胃がん | 18.8 | 97,506 | 29万2,518円 |

| 結腸がん | 15.4 | 82,819 | 24万8,457円 |

| 直腸がん | 18.7 | 112,163 | 33万6,489円 |

| 肺がん | 14.1 | 75,857 | 22万7,571円 |

| 乳がん | 12.9 | 76,483 | 22万9,449円 |

次に「介護」です。

介護施設に入所した場合月額いくら必要でしょうか。

特別養護老人ホームを例にとって説明すると、月額利用料は要介護3で約8万7000円(多床室の場合)。

それ以外に理美容代やおむつ代、レクリエーションに伴う負担金などがかかり、10万円程度の予算では暮らすのは難しいかもしれません。

長生きすればするほどお金がかかってしまう、そういう状況なのです。

| 内訳 | 月額利用料(30日計算) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 賃料 | 25,200円(840円/1日) | ||||

| 食費 | 41,400円(1,380円/1日) | ||||

| 介護保険 1割負担額 |

要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |

| 16,410円 (547円/1日) |

18,420円 (614円/1日) |

20,460円 (682円/1日) |

22,470円 (749円/1日) |

24,420円 (814円/1日) |

|

| 合計 | 83,010円 | 85,020円 | 87,060円 | 89,070円 | 91,020円 |

貧困にあえぐ高齢者。

2015年7月の生活保護受給世帯数は162.8万世帯、受給者数は216.5万人と過去最多を更新しました。

厚生労働省は「失業者のいる世帯などは景気回復で保護から脱却する一方、高齢独居世帯の受給が大きく増えている」と分析しています。

このうち生活保護受給者における60歳以上の割合は50%以上。今後、超高齢化社会を迎え、60歳以上の生活保護受給者数はますます増加していくのは間違いありません。

経済弱者である非正規雇用労働者。非正規雇用労働者数の増加により下流老人が激増する可能性がある

下流老人になってしまうのは「年金額だけで生活できない」ことに原因があります。もし、年金だけで生活することができれば、貯蓄を取り崩す必要などなく、経済的な不安なく生活できるはずです。

現行の公的年金制度は、国民年金と厚生年金の2種類。

2015年の国民年金満額支給額は、78万100円。

月額約6万5000円です。

当然これだけでは生活できません。

厚生年金は、会社員や公務員などが加入する年金で、国民年金の上乗せとして支給されます。

2013年度の厚生年金支給額の平均は、約15万円(出典:厚生労働省年金局「平成25年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」)。

厚生年金の支給額は、現役世代での収入によって決まります。

そのため、年収が下がり続けている昨今、自ずと支給額も下がってしまうのです。

なかでも非正規雇用労働者は厳しい状況に追い込まれています。

2014年時点での非正規雇用者数は、1962万人。

全労働者のうち、37.4%を占めています。

非正規雇用労働者の場合、労働時間数が加入条件に満たないため、厚生年金に加入できないケースが大半です。

厚生年金が支給されない場合、国民年金だけで老後の生活を賄っていかなければなりません。

政治への過度な期待は禁物!?生活防衛を図りつつ、老後への準備を

今後しばらく高齢者数は増加を続け、社会保障費の増大は避けられそうにありません。

国家財政のひっ迫から、年金支給額の増加は期待できないでしょう。

低年金にもかかわらず、医療・介護費は増すばかり…。

最後のセーフティーネットである生活保護も望めば受けられる、そんな状況ではありません。

自助努力と言っても限界があります。経済成長が見込めず、年収が下がり続けるなか、現役差代が老後に備えて貯蓄額を増やそうと思っても厳しい。老後破産の主要な原因となっている医療費と介護費の負担が減れば、多少なりとも問題は解決するかもしれません。

しかし、それを誰が負担するのかが問題です。それに、負担するための財源の裏付けが必要でしょう。アベノミクスによる経済成長に期待しつつ、生活防衛を個々人で図る…、苦しいですが、今はそれしかないのかもしれません。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 5件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定