進む高齢化…⾼齢者の社会参加も増加

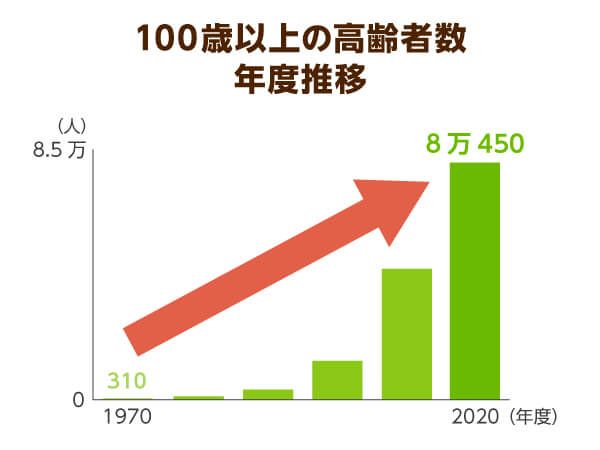

100歳以上の高齢者が8万人を超えた

9月15日、厚生労働省は100歳以上の高齢者が8万人を超えたと発表。国内の100歳以上の高齢者は8万450人となり、50年連続で増加しています。このうち88.2%は女性です。

今年度に100歳になる高齢者表彰の対象者は4万1,802人でした。前年と比較すると、1年間での増加数は9,176人で過去最大に。1920年の出生数が多かったことが要因のひとつです。

老人福祉法が定められた1963年の100歳以上の高齢者数は153人でした。その後、1981年に1,000人を突破し、1998年には1万人、2012年には5万人を超えています。

今後も増加していくと考えられており、厚労省は本格的な人生100年時代が訪れることを予測しています。

高齢者の平均寿命・健康寿命は延伸している

総務省が発表している『令和2年版高齢社会白書』によると、日本の平均寿命は2016年度時点で男性が80.98歳、女性が87.14歳です。2001年度の男性78.07歳、女性84.93歳と比較すると、それぞれ延伸しています。

また、2016年度での健康寿命は男性72.14歳、女性74.79歳です。2001年度の69.40歳、72.65歳と比較すると、平均寿命以上に伸びているのがわかります。

高齢者の就業率も上昇しています。

2019年時点での高齢者の就業率は、「65歳から69歳」では48.4%、「70歳から74歳」では32.2%、「75歳以上」で10.3%となっています。

2009年時点では、それぞれ36.2%、21.8%、8.3%となっており、すべての年代で増加している状況です。

また、60歳以上の人のうち、「働けるうちはいつまでも働きたい人」は全体の20.8%で、「現在仕事をしている人」では36.7%。健康寿命が延びるにしたがって、高齢者の社会参加も増加していることがわかります。

単独世帯の増加で生活支援のニーズが拡大

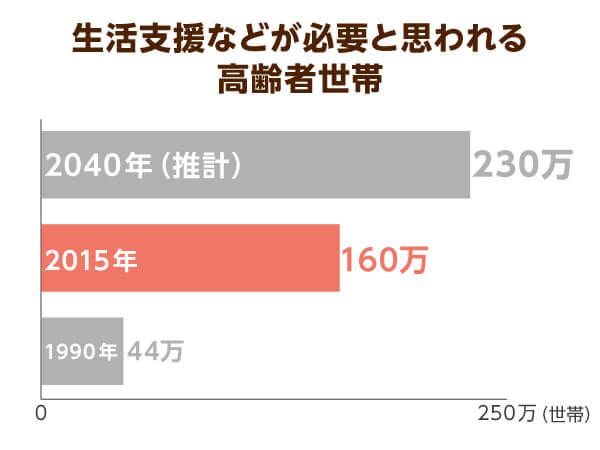

生活支援が必要な高齢者が増加している

10月23日に閣議決定された『令和2年版 厚生労働白書』によると、現在、生活支援が必要な高齢者世帯が160万世帯あることが判明しました。

これは1990年時点の44万世帯と比べると約3.5倍。2040年には、さらに230万世帯まで増加すると推計されています。

この背景には、世帯構造の変化があります。1989年時点では、高齢者と子、孫などの3世代世帯が40.7%で最多。単独世帯は14.8%、夫婦のみの世帯は20.9%となっていました。

しかし、2019年時点では夫婦のみの世帯が32.3%と最多で、単独世帯が28.8%、3世代世帯はわずか9.4%となっています。

同資料の中の試算によると、2040年には単独世帯が39.3%とおよそ4割に達し、夫婦のみの世帯が21.1%と、合わせて6割を超過。生活支援を必要とする世帯は230万世帯まで増加するとの見通しです。

生活支援が必要な高齢者を支えるのは、ホームヘルパーや通所介護、ケアマネージャーです。

1992年には22万人だった訪問介護などの利用者は、2018年には149万人まで増加。デイサービスも18万人から220万人、1992年時点では存在しなかったケアマネジメントの利用者は現在451万人となっています。

今後、高齢者が増えるにつれて、サービスの供給が追いつかなくなる状況も考えられます。

将来的に未婚の高齢者が増加する予測も

単独世帯割合が上昇している背景には、未婚率の増加があります。1989年時点では、35歳から39歳の未婚率は男性で19.1%、女性で7.5%となっていました。しかし、2019年にはそれぞれ35.0%、23.9%まで増加。

この流れは今後も続き、2040年にはそれぞれ39.4%、24.9%まで増加すると試算されています。

高齢者の未婚率についても、上昇が予測されています。現在では、65歳以上の男性で5.9%、女性で4.5%、75歳以上でそれぞれ2.6%、3.9%です。

2040年には、65歳以上の男女の未婚率がそれぞれ14.9%、9.9%、75歳以上では10.2%、6.5%に増加すると予測されています。

2040年以降も未婚率は上がり続け、高齢者における単独世帯は増加すると考えられます。

継続的な高齢者支援のために

生活支援を含む総合事業の対象者を拡大

こうした状況の中、政府が10月22日に交付、2021年4月から施行する改正省令が注目を集めています。これは、介護保険における総合事業の見直しに関連したものです。

介護保険制度の保険者である地方自治体が本人の希望と合わせて必要性があると認定した場合、総合事業の訪問型、通所型のサービスを継続して受けられるようになるというものです。

現行のルールでは、総合事業の対象となるのは要支援者で、要介護者は利用不可とされていました。

政府はサービスの継続性を担保しつつ、地域のつながりを維持することを目的としてこの改正を行ったと説明。

要介護の認定を受けた途端に、今まで使っていた総合事業のサービスが使えなくなることで、地域の関係性が途切れてしまう問題に対応し、弾力的な運用ができるようにしたのです。

しかし一方で、「認知症の人と家族の会」は、この改正が要介護になった人を介護保険給付から外すための方策であるとして反対を表明しています。

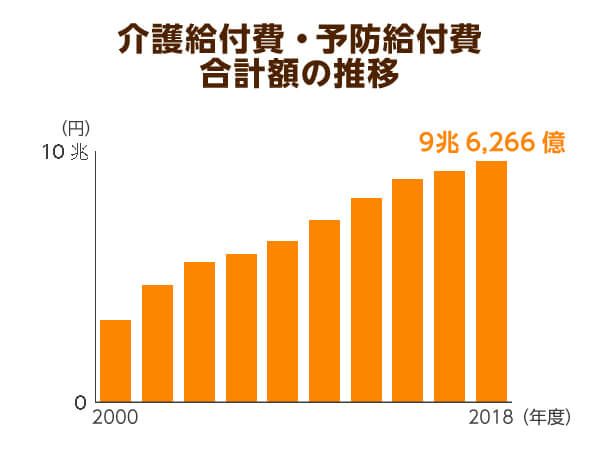

厚労省は介護給付費抑制を推進

『平成30年度 介護保険事業状況報告』によると、介護保険制度が始まった2000年度に256万人であった要介護認定者数は、2018年度には658万人と、約2.5倍まで増加しています。

それに伴い、2000年度には3兆2,437億円であった介護給付費・予防給付費も、2018年度には9兆6,266億円まで増加。こちらは約3倍の伸びとなっています。

厚労省は、今後も総合事業や介護予防の充実により、給付費の削減を推進していくとしています。

介護予防事業を見直し、高齢者本人へのアプローチだけでなく、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも実施。総合事業では指定事業者制度を導入することで、より円滑に、柔軟性のある運用をしていくことを掲げています。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 6件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定