介護職に就いている方の中には、「給料が安い」と悲嘆されている方も多いことでしょう。

俗に「3K」=キツイ・汚い・危険とも言われる職業にあって、給料の安さによって介護職員は疲弊し、離職率は高まり、結果的に人手不足に…という負のスパイラルに陥っているとも言われています。

では、実際のところはどうなのでしょうか。

「給料をアップさせるためには何が問題になっているのか?」「人手不足を解消するために給料の面での解決策はあるのか?」など、現実的なデータをもとに検証してみました。

「介護職員の月給は、全産業と比較して約9万円も安い」。その理由の一端は、主婦の訪問ヘルパーが多いから!?

今年春、『全国労働組合総連合』の調査で衝撃の数字が発表されています。

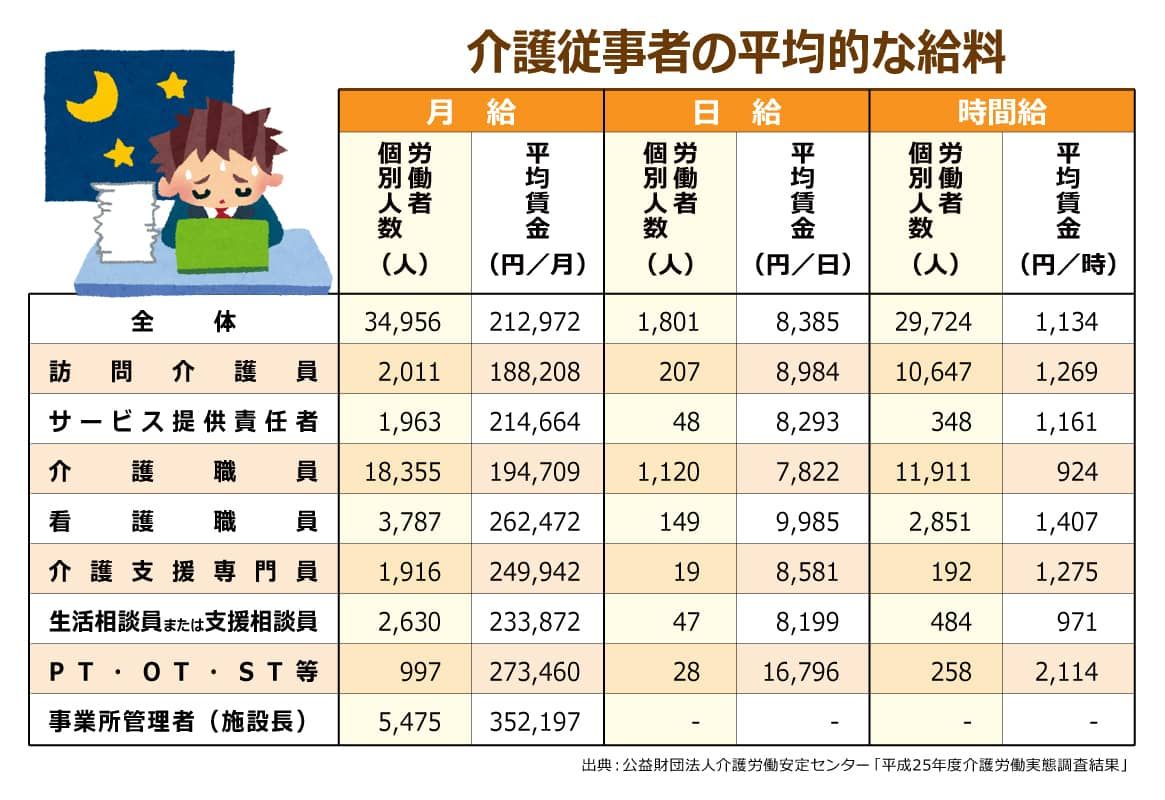

実際に、介護職員のアンケートから算出した数字が上記の表になるのですが、確かに、全体で見て平均月収が21万円強という数字は決して良いものではありませんし、これが施設長や看護職員など“中でも”高給取りと言われるような職種の人も含めた数字ということを考えると、逆に「手取り10万円ちょっと」という人も少なくないという現状がわかります。

介護職員の中でも最も給料が安いとされているのが訪問介護職員で、平均月収は19万円弱。

時給で見ると1200円超と悪くないように思えますが、訪問先への移動時間は時給にカウントされませんし、数をこなせる保証もないという状況の方も多く、決して時給が高いとは言えないでしょう。

その理由の一端としては、訪問ヘルパーに非正規雇用が多いことが挙げられます。

『介護労働安定センター』の労働実態調査を見ても、訪問ヘルパーにおける非正規職員の割合は8割近くになっています。

このような訪問ヘルパーに就く人は子育てを終えて一段落ついたような主婦層が多く、すると「特別なスキルがなくてもできる仕事」という認識から、給料の安さへとつながっているという指摘もあります。

介護保険が施行されてから15年あまり。

もちろん、当初から介護職員の給料の安さについて指摘されてはいましたが、ことさらにクローズアップされだしたのはここ数年のことです。

高齢化の進行によって介護事業所に人手が足りなくなってきたこと、主婦層に代わって男性の介護従事者も増えてきたことなどが理由に挙げられますが、そう考えると、今後も介護職員の給料の安さについては厳しく言及されるでしょうし、また早急に解決すべき問題と言えるでしょう。

介護事業者は利益を溜め込みすぎ?介護職員への正しい還元がなされなければ、給料アップは望めない

介護職員の給料の安さと考えると、真っ先に思い浮かぶのは「そもそも介護事業所が設定している額が安いのでは?」ということではないでしょうか。

冒頭でもご説明した通り、介護職員は、ヘルパーを筆頭に「特別なスキルがなくてもできる仕事」という認識が根強く、それはつまり、働く意欲のある人に広い門戸を開放しているということでもあります。

すると、「給料を上げなくても人は集まる」「離職者以上に採用できればOK」と考える事業者も出てきます。

言い方は悪いかもしれませんが、“安くこき使った方が、経営面では健全だ”と考えても不思議はありません。

介護保険制度が開始して以来、数多くの事業所が十分な利益をあげ、資金を蓄えてきたにも関わらず、それが介護職員に還元されていないのでは?いう指摘も一部であがっているほどですから、あながち的外れというわけではないでしょう。

人件費などのコストの削減に努めるのは、経営者としては正しい判断でしょう。

ただし、その度合いが過ぎると「施設運営も順調のようだし、介護報酬を縮小しても大丈夫だ」と国が判断して介護報酬は削減の方向に向かい、なおかつ、後ほどご説明する「介護職員処遇改善加算」のような、いわば“対症療法”的な措置しか取られず、抜本的な解決が見られなくなるという逆効果を生んでしまうのも否めません。

こうして考えていくと、手っ取り早く、また、介護職員の給料をアップさせるためには「経営者が正しく、十分な額を介護職員に還元する」という方法が一番の良薬というのも、ひとつの考え方ではありますよね。

介護職員の給料の安さは、介護保険制度が成立した時点からの運命だった!?

介護事業所の経営方針についての言及と同時に、介護保険制度もまた、介護職員の給料の安さに直結している大きな要因と考えられます。

そもそも介護とは、介護保険法が施行される前は医療の分野に属していたもの。

高齢者の介護依存度が高くなっても、当時は病院のベッドで医師と看護師がつきっきりで診ていたものです。

しかし、高齢化が進むにつれてそうした高齢者が増えてくると、医療の範疇のままでは医療費がかさみすぎるという考えから、高齢者のお世話を医療と介護とにわけ、介護の方にはお金をかけないようにするシステムになったという経緯があります。

「高齢者のお世話にお金をかけないため」に作り出されたのが介護であり、介護保険制度です。だからこそ介護報酬は、医療報酬よりも低い額が設定されており、その時点ですでに高額な報酬を期待できない運命にあったとも考えられます。

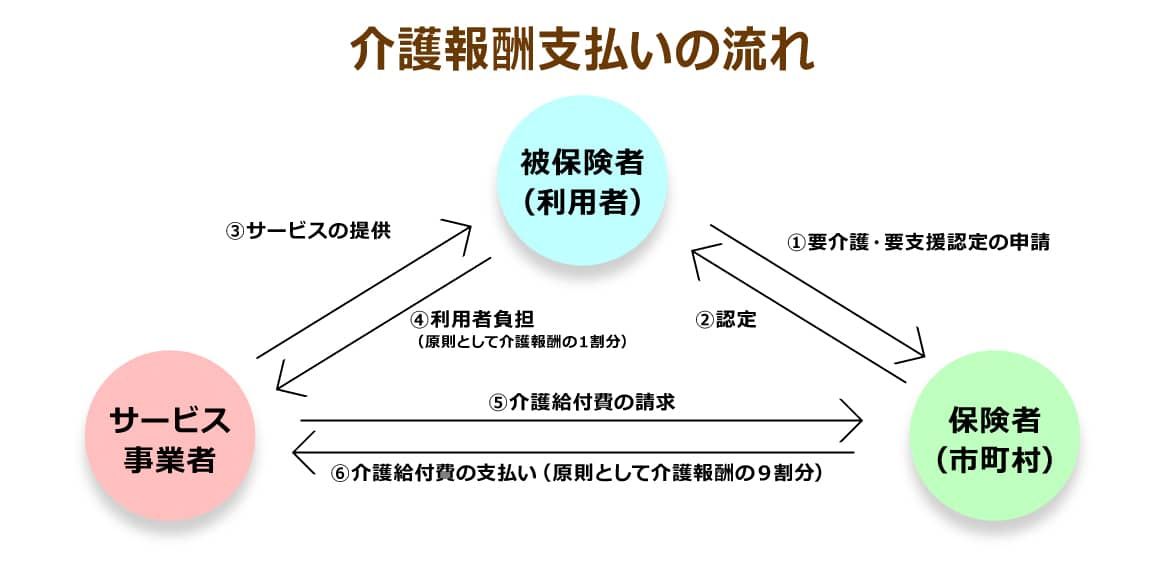

ちなみに介護報酬とは、「事業者が利用者(要介護者又は要支援者)に介護サービスを提供した場合に、その対価として事業者に支払われるサービス費用をいう」「介護報酬は各サービス毎に設定されており、各サービスの基本的なサービス提供に係る費用に加えて、各事業所のサービス提供体制や利用者の状況等に応じて加算・減算される仕組みとなっている」と、厚生労働省では規定しています。

徴収した介護保険料と税金をもとにした、介護報酬の支払いの流れは以下の通りです。

介護報酬については介護保険法のもとでその額が決まっていますし、なおかつ、先日「介護報酬の引き下げは待ったなし?財務省が厚生労働省へ適正化を提案」というニュースでもお伝えした通り、平成27年度の改正で介護報酬の引き下げも検討されています。

この枠の中で回っているお金自体が少ないのですから、それが巡り巡って介護職員の給料が安くなるという事実にも、残念ながら納得、という感じでしょうか。

介護報酬の引き下げは待ったなし?となると、職員の給料はさらにダウンする可能性も…

ただし、国もただ手をこまねいているというわけではありません。現在、来年度の介護保険改正に向け、介護保険給付分科会で議論が行われており、その中で、「介護人材の確保」が重要なテーマとして取り上げられています。

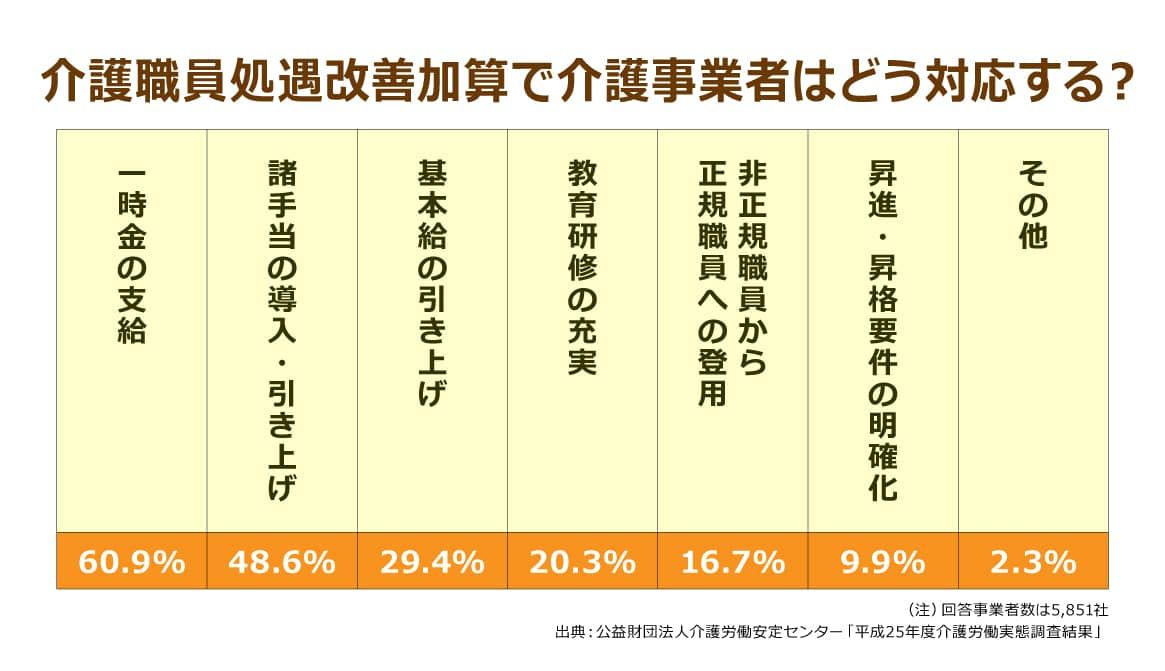

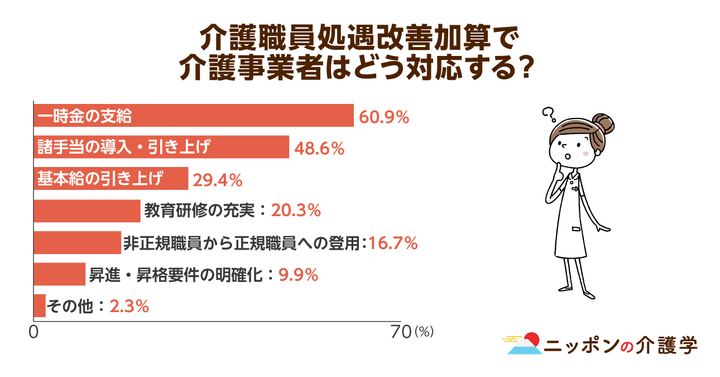

現在は介護職の給与の低さを補うため、平成24年度に開始された「介護職員処遇改善加算」という制度があります。

これは介護保険サービスの利用料金の1~4%程度にあたるお金を利用者に直接請求する方式で、このお金は介護職員の給与に上乗せする以外の使途は認められていません。

こういった仕組みのため、介護職員処遇改善加算をとっている事業所では、介護職の給与は平均1万円から1万5000円程度のアップが図られてきました。

しかし、この処遇改善加算の適用ははじめから「平成27年3月31日までの例外的、時限的なもの」という位置づけです。

平成24年の改定時は、介護職員の給与・待遇面の改善について、「介護報酬を引上げるべき」という意見と、「給与向上にダイレクトに結びつくシステムにすべき」という意見がありました。

しかし、介護職の給与アップを見込んだ全体の基本報酬アップには至らず、「時限的な処遇改善加算」が創設されたという経緯があります。

そのため、平成27年度改定においても、「加算を継続する」か、それとも制度開始当初に規定されたとおり、「処遇改善加算を廃止し、処遇改善については基本サービス費で評価する」といった、以前から引き継がれたテーマの議論が続いているのです。

分科会委員の意見のなかには、処遇改善加算を継続すべきといった意見や、収入の使い道が公的に制限されている加算を存続させるべきではないといった意見、介護報酬アップにしても処遇改善加算の継続にしても、それは利用者側の負担アップにつながるので、公費(税金)をもって対応すべきといった意見があるなど、統一されていないようです。

完全な競争市場の中に置かれている企業であれば、人材が不足すれば給与や待遇をあげ、人材を募集しようとするでしょう。しかし、介護市場は介護保険という公定価格が決められた準市場(純粋な競争市場ではない)です。

介護報酬によって収入が大きく左右されるため、企業努力のみで完結できない面があります。そう考えれば、やはりなんらかの公的な補助が必要だと思われますが、さて、みなさんはどうお考えでしょうか?

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 43件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定