現在、高齢者人口は3000万人を超え、今後も増え続ける見込み。平均寿命は男性が80.5歳、女性が86.3歳と過去最高を更新。平均寿命は年々、右肩上がりで上昇しています。

総人口に占める高齢者の割合が急増するなか、高齢者が住み慣れた地域で健康に生きがいを持って生活するためにはどのようなことが必要か、活発に議論されています。

人間はひとりでは生きられません。若いときならまだしも、高齢になればなるほど人の助けが必要に。昔に比べれば、介護施設が充実してきたとはいえ、地域社会における「地縁」や「血縁」は高齢者にとって心の支えになります。

「みんなの介護」でも過去に「高齢者生きがいはボランティア?高齢者の孤立死・孤独死対策には社会参加による生きがいが必須!とデータも実証」の特集で、「人との交流」こそが高齢者の生きがいにつながると指摘しました。

高齢者は人と会話し、つきあいを深めることで、生きがいを感じるのです。

「それならば、どこか人付き合いができる組織に所属すれば良いじゃないか」という声も聞こえてきそうですが、現状はそうなっていません。

内閣府の「老後の生活に関する意識調査(2006年)」によると、地域活動に「参加している」高齢者は26.4%にとどまっています。

高齢者の地域活動の代表格として挙げらるのが「老人クラブ」。

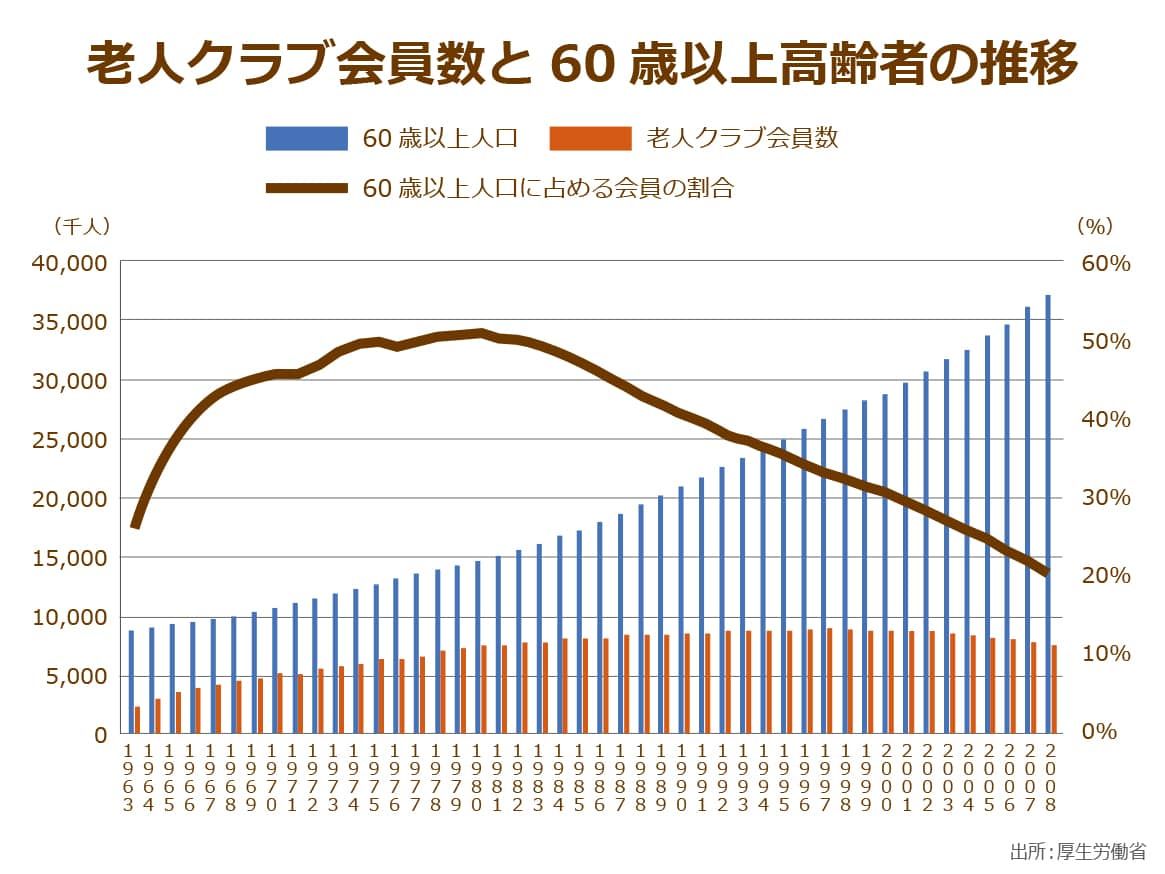

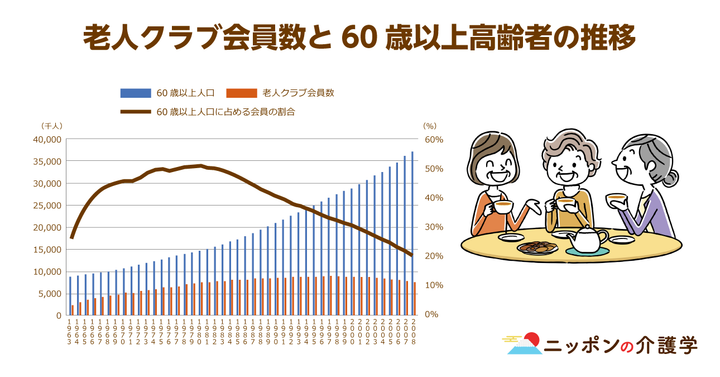

高齢者が増えるにつれ、人との交流を求める高齢者が参加し、活動が活発化していると思いきや実は逆。

老人クラブは、1999年をピークにクラブ数、会員数とも減少に転じ、2012年までに約2万クラブ、約200万人の会員が減少しています。

いったいどういうことなのでしょうか。

クラブ数が約11万、会員数は約627万人!巨大組織「老人クラブ」とは一体どんな組織?

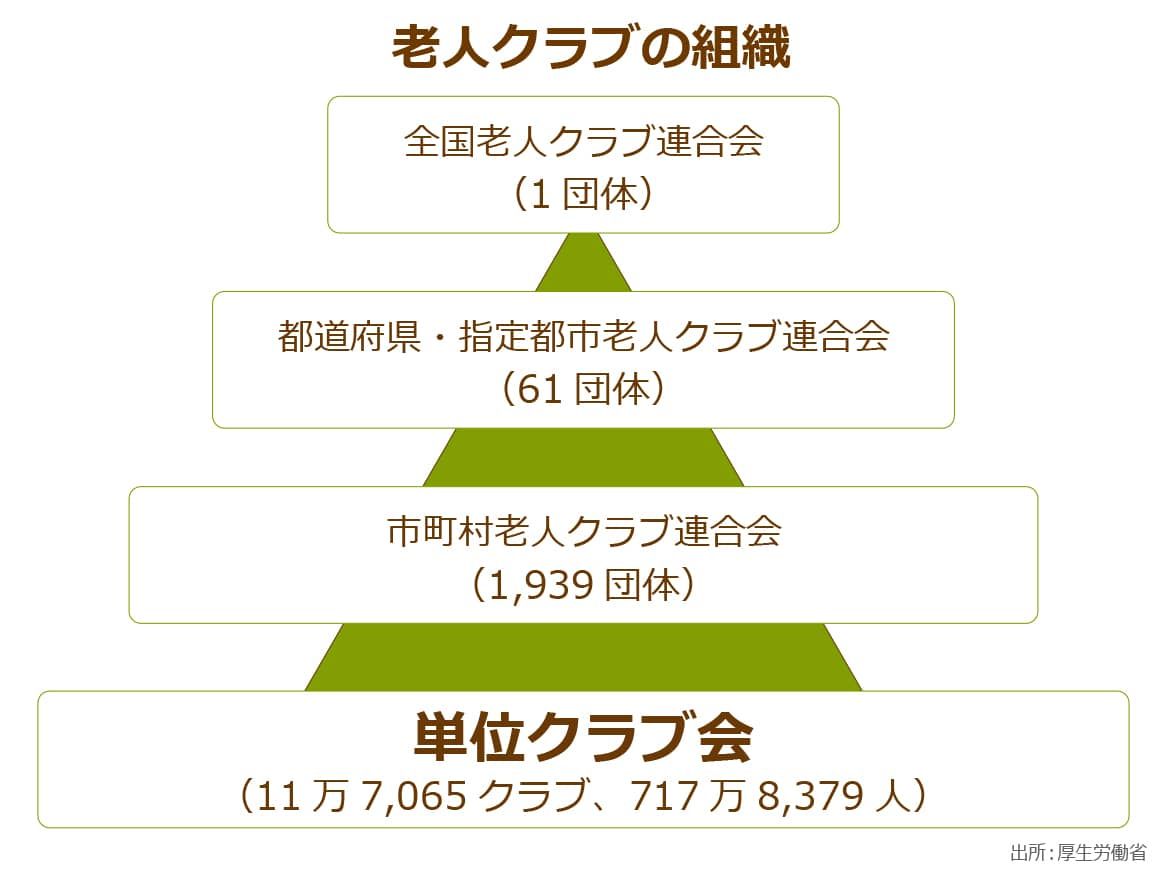

老人クラブとは、「地域を基盤とする高齢者の自主的な組織」です。公益財団法人老人クラブ連合会を上部組織として、都道府県・指定都市老人クラブ連合会、市町村老人クラブ連合会、単位クラブ会が構成されています。

活動の目的は3つあります。

ひとつ目は、「仲間づくりを通して、生きがいと健康づくり、生活を豊かにする楽しい活動を行うこと」。

ふたつ目は、「高齢者が持っている知識や経験を生かして、地域の諸団体と共同し、地域を豊かにする社会活動に取り組むこと」。

みっつ目は、「明るい長寿社会づくり、保健福祉の向上に努めること」です。

公益財団法人全国老人クラブ連合会によると、2014年3月末で、クラブ数は全国で約11万あり、約627万人の会員がいます。

最もクラブ数が多いのは、兵庫県で4864。

第2位は愛知県で4,337、第3位は大阪府で3,952。

会員数は愛知県がトップで約35万人です。

| クラブ数 | 会員数 | クラブ数 | 会員数 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 北海道 | 3,645 | 178,698 | 滋賀県 | 1,655 | 105,532 |

| 青森県 | 1,657 | 58,678 | 京都府 | 1,380 | 72,131 |

| 岩手県 | 1,918 | 83,331 | 大阪府 | 3,952 | 273,875 |

| 宮城県 | 1,292 | 50,694 | 兵庫県 | 4,864 | 302,729 |

| 秋田県 | 1,793 | 77,227 | 奈良県 | 1,814 | 103,843 |

| 山形県 | 1,303 | 58,495 | 和歌山県 | 1,713 | 88,653 |

| 福島県 | 1,893 | 102,227 | 鳥取県 | 871 | 42,181 |

| 茨城県 | 2,551 | 116,004 | 島根県 | 1,160 | 60,406 |

| 栃木県 | 1,811 | 76,415 | 岡山県 | 2,184 | 123,747 |

| 群馬県 | 2,238 | 133,051 | 広島県 | 2,106 | 114,971 |

| 埼玉県 | 3,258 | 187,655 | 山口県 | 1,518 | 61,194 |

| 千葉県 | 2,990 | 134,351 | 徳島県 | 807 | 42,088 |

| 東京都 | 3,773 | 301,722 | 香川県 | 1,358 | 77,261 |

| 神奈川県 | 1,898 | 107,926 | 愛媛県 | 1,717 | 93,960 |

| 新潟県 | 2,139 | 117,455 | 高知県 | 897 | 34,275 |

| 富山県 | 2,091 | 171,700 | 福岡県 | 3,137 | 184,838 |

| 石川県 | 1,420 | 111,393 | 佐賀県 | 1,193 | 70,442 |

| 福井県 | 1,131 | 64,623 | 長崎県 | 1,895 | 104,768 |

| 山梨県 | 1,226 | 64,775 | 熊本県 | 2,584 | 138,721 |

| 長野県 | 1,947 | 124,986 | 大分県 | 1,745 | 82,545 |

| 岐阜県 | 2,713 | 196,188 | 宮崎県 | 1,178 | 50,289 |

| 静岡県 | 2,516 | 138,005 | 鹿児島県 | 2,140 | 109,161 |

| 愛知県 | 4,337 | 347,363 | 沖縄県 | 752 | 60,975 |

| 三重県 | 1,854 | 161,644 | |||

会員は「概ね60歳以上の高齢者」。老人クラブのなかには、準会員や協力会員制度を取り入れており、60歳未満でも入会は可能。多くの老人クラブは、30~100名ほどで構成されています。

老人クラブでは、先述の活動目的に沿い、多種多様な活動が行われています。ラジオ体操やウォーキング、子どもの見守りパトロール、除雪、老健施設でのボランティアetc。どの活動も地域コミュニティの維持、活性化には欠かせないものです。

人間関係が閉鎖的でわずらわしい。老人クラブが減少する理由とは?

これだけ高齢者が増えているにもかかわらず、老人クラブはなぜ減少しているのでしょうか。自治体や県老人クラブ連合会によるアンケート調査結果から理由を読み解いていきましょう。

| 積極的に入る(38件) | |

| 誘われたら入る(271件) | |

| ある程度の歳になったら入る(732件) | |

| あまり入りたくない(485件) | |

| 入る気持ちはない(596件) | |

| わからない(574件) | |

| 無回答(58件) |

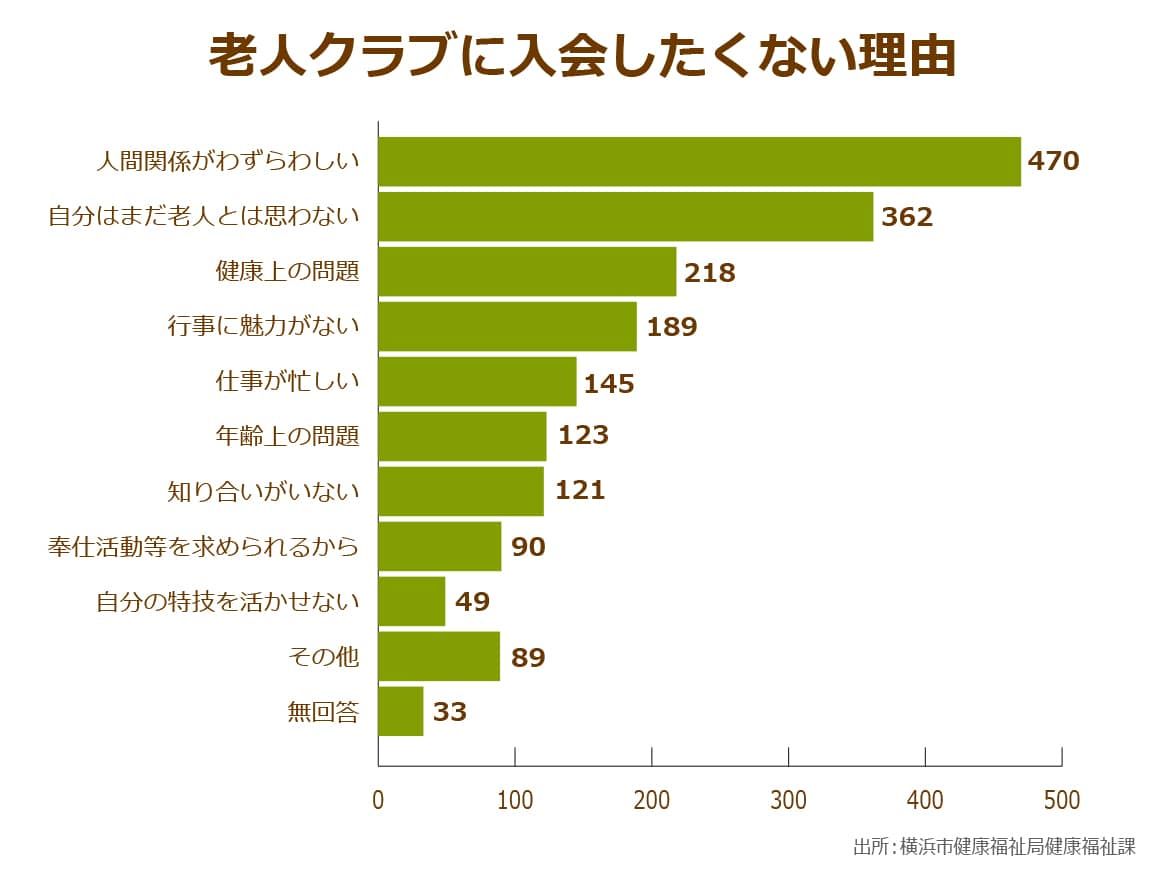

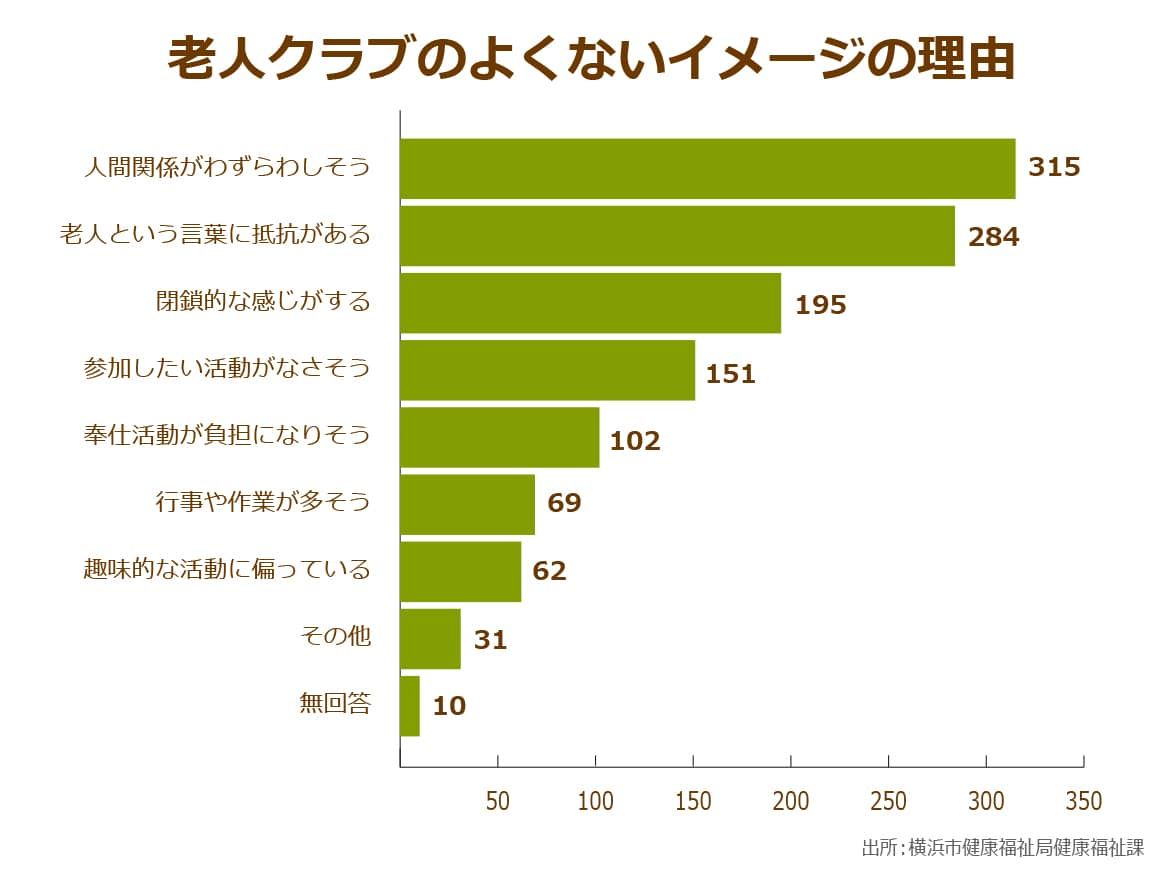

横浜市が行った「横浜市の老人クラブ活動に関するアンケート」をまずは見てみましょう。

現在、老人クラブに入会していない人に入会意思を尋ねたところ、「入会したくない」と回答した人は約4割(「あまり入りたくない」(17.6%)、「入る気持ちはない」(21.6%)の合計)いました。

入会したくない理由は「人間関係がわずらわしい」がトップ。

次に「自分はまだ老人とは思わない」「健康上の問題」が続きます。

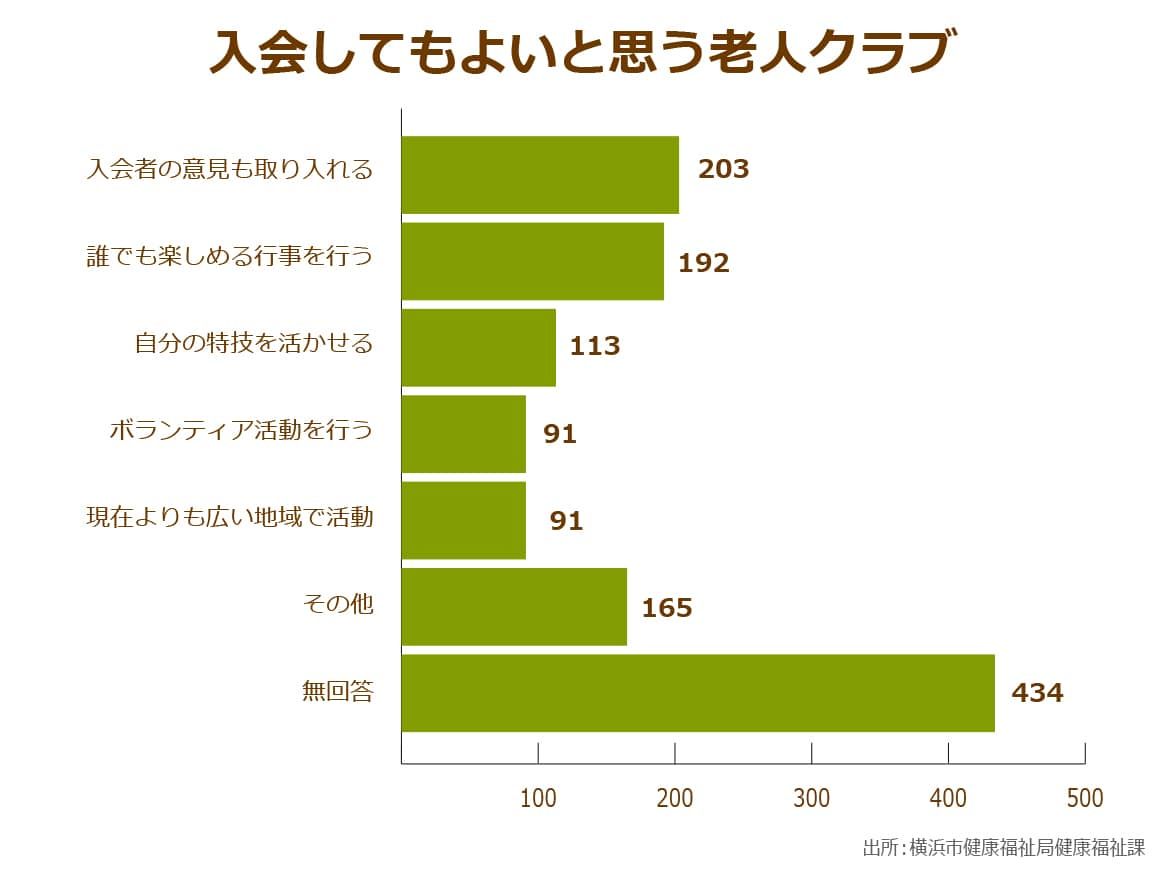

続いて、「入会してもよいと思う老人クラブ」を尋ねると、「入会者の意見も取り入れるクラブ」「誰でも楽しめる行事を行うクラブ」などが上位にきています。

さらに見ていくと、老人クラブの良くないイメージが複数挙げられています。多いのは「人間関係がわずらわしそう」「老人という言葉に抵抗がある」「閉鎖的な感じがする」などです。

どうやら、高齢者が老人クラブへの加入をためらう要因は「閉鎖的でわずらわしい人間関係」と「“老人クラブ”というネーミングへの抵抗感」だと推測できそうです。

「老人クラブ」という名称を変えた方が良いという意見があちこちから

アンケートをいくつか見ていくと、「老人クラブ」という名称について尋ねた設問がいくつかありました。

(財)千葉県老人クラブ連合会による「老人クラブ未加入者へのアンケート」のなかで「老人クラブがどのような呼称であれば、もっと多くの人たちが入会すると思いますか」という質問には、「シニアクラブ」のほか「老人を使わない」という回答も多く挙げられました。

「高齢者の暮らしと社会参加意識調査」(財団法人福島県老人クラブ連合会)では、老人クラブという名称を「変えたほうが良い」と17.0%(233名)が回答しています。

先の横浜市のアンケートでは、「もっとインパクトのある、名刺に肩書として記入できるような名称がほしい」「健康、友愛、奉仕を基本的理念とし、活動していくクラブとしては、老人クラブという名称はどうかと思います(60歳はまだまだ若い!)」という意見も寄せられていました。

現状、多くの老人クラブが“老人クラブというネーミング”を新規加入者が増えない要因の一端と捉えているようです。

これからの老人クラブに必要なのは「若返り」!?

新規入会者は減少し、徐々に高齢化する老人クラブ。新規入会者減には、先述した要因のほか、年金制度改革に伴い65歳まで働く高齢者が増えたことも背景にありそうです。また、健康な高齢者は、老人クラブに属するよりも自分の趣味を楽しむ傾向にあるといいます。

老人クラブは、親睦活動のほか、独居高齢者を見回る「友愛活動」なども展開しており、地域コミュニティに欠かせない組織。

横浜市のアンケートでは、75.5%の回答者が老人クラブに良いイメージを持っており(「とても良い」(23%)「まあまあ良い」(52.5%)の合計)、「仲間ができて、交流が増える」「健康づくりに役立つ」「生きがいづくりをしている」「地域に貢献している」としています。

クラブ数、会員数は減少しても、実際は、多くの人が老人クラブに対してプラスのイメージを持っているのです。

こうしたなか、老人クラブ会員数の減少を危惧した(財)全国老人クラブ連合会は、「老人クラブ100万人会員増強運動」を策定。

全国の成功事例を共有しながら、2014~2018年の5年で会員数100万人増の750万人を目指すそうです。

全国には、いったん休会・解散しても復活した事例や自治会、町内会と連携して活動領域を広げた事例もあるといいます。

先述の通り、高齢者は「人との交流」から生きがいを感じる傾向にありますが、ライフスタイルの多様化や健康な高齢者の増加などにより、60歳代の“若手高齢者”を中心に新規入会者が減ってきているのは事実です。

とはいえ、気軽に高齢者が集まれる組織として、老人クラブは今後も機能させていかなくてはいけません。そのためには、若返りを図るとともに、閉鎖的な雰囲気の改善や周知活動の活発化などが求められていると言えるでしょう。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 22件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定