ひとりで食事をする、いわゆる孤食高齢者はうつ病になりやすい。このことが、東京大学で栄養疫学を専門とする谷友香子研究員らの研究チームによって明らかにされました。

2010年にうつ症状のなかった65歳以上の男女、約3万7,000人を3年間調査。

このうち、2013年には約4,400人がうつ傾向にあると認められました。

さらに結果を分析したところ、一緒に食事をする人がいる高齢者に比べて、ひとり暮らしで食事もひとりでする高齢者は、うつになる可能性が女性で1.4倍、男性では2.7倍も高かったというのです。

なお、ひとりで食事をする機会が多くても、配偶者などと同居している場合には、うつ症状が見られる傾向が高まることはありませんでした。

うつ病は、脳内伝達物質のセロトニンが減少することが原因のひとつとされています。

もともと年を重ねていくことでセロトニンの分泌は減りやすく、高齢者のうつ病リスクは高くなることが知られています。

それに加えて、ひとり暮らしで「孤食」を続けることで、さらにうつ傾向をもたらしやすいというわけなのです。

今後、ひとり暮らしの高齢者はますます増えていくことが予想されています。そこで今回の特集では、なぜ孤食高齢者がうつ症状を招きやすいのかという考察と、孤食を防ぎ、うつ病を予防するために必要な対策について考えていきたいと思います。

食事が楽しめない孤食高齢者に増えるうつ病。原因となるセロトニン減少を予防する食事スタイルを探る!

600万人ともいわれる孤食高齢者。本音は7割以上が「誰かと一緒に食事をしたい」!?

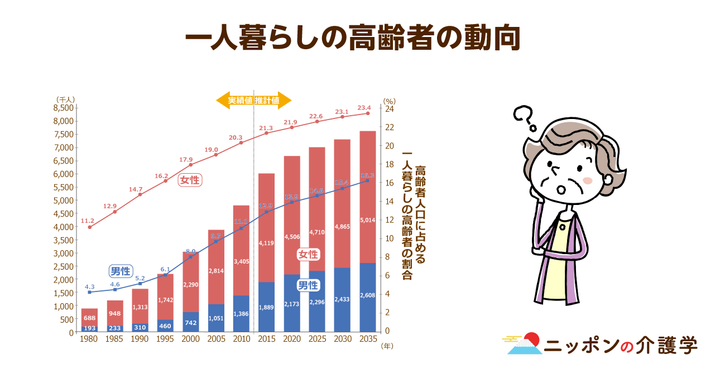

ひとり暮らしの高齢者は増えるばかり。

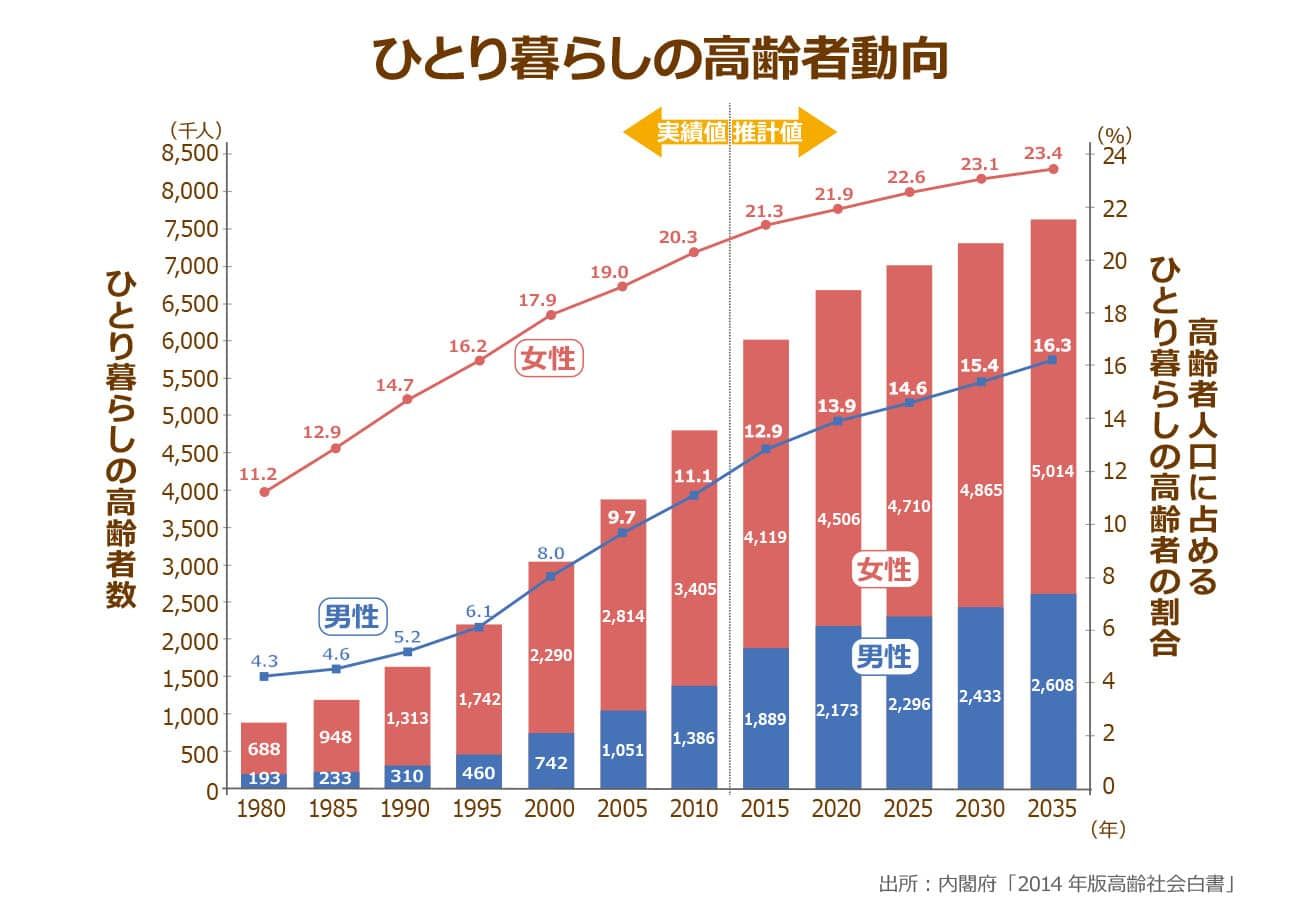

内閣府発表の統計によれば、単身住まいの高齢者は1980年に男性約19万人、女性約69万人だったのに対し、2010年には男性約139万人、女性約341万人にまで増加しています。

さらに、2035年には男性261万人、女性約501万人にものぼると推計されています。

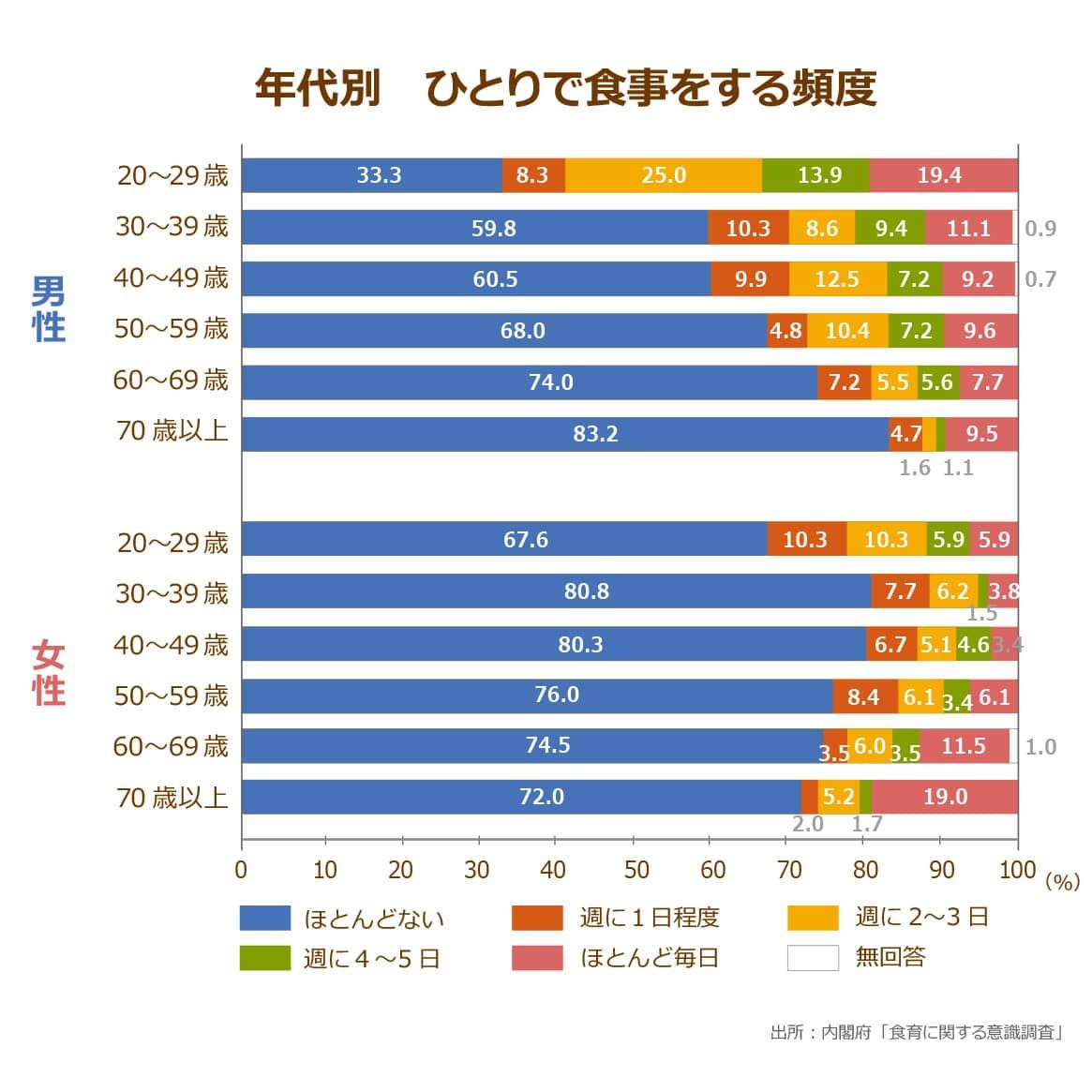

ひとり暮らしであれば、もちろんひとりで食事をとる機会も増えます。こうした現状を把握すべく、内閣府食育推進室では「食育に関する意識調査」の中で、年代別に食事をひとりでする頻度を調べています。2015年3月に報告された結果が以下のグラフです。

1日のすべての食事をひとりでとることがあるかを調査したところ、「ほとんど毎日」と答えた割合が、男性60~69歳の7.7%、70歳以上の9.5%、女性60~69歳の11.5%、70歳以上の19%であることが分かります。

70歳以上の男性の1割、女性で2割近くが孤食高齢者というわけです。

さらに、ひとりで食べることについての意識調査では、70歳以上の男性の40.6%が「ひとりで食べたくないが、食事の時間や場所が合わないため仕方ない」、31.3%が「ひとりで食べたくないが、一緒に食べる人がいないため仕方ない」と回答しています。

それに対して、「ひとりで食べることが都合がいいため、気にならない」と答えたのは6.3%、「自分の時間を大切にしたいため、気にならない」と答えたのも6.3%にとどまりました。

本当は誰かと食事をともにしたいけれど、叶わない高齢者が多いことがうかがえます。今後何らかの対策が講じられなければ、こうした仕方なく孤食にならざるを得ない高齢者は増え続けてしまうでしょう。

要注意! 寂しい孤食を続けると、栄養バランスも心身のバランスも乱れやすい

高齢者の孤食は、どうして問題なのでしょう?

今回、うつ病リスクが上昇した背景に孤食があることが明らかになりました。

ひとりで食事をしていると、若いころ家族で食卓を囲んでいた楽しい記憶がよみがえって寂しさを募らせてしまう…など、食事時間が楽しくなくなってしまうのです。

また、ひとりの食事は早食いになりやすく、咀嚼も減ってしまいます。

こうしたことが、セロトニンの分泌低下を加速させてしまうのです。

それだけではありません。早食いは唾液の分泌量も減らし、胃腸への負担を大きくします。そして、具合が悪くなればそれがストレスとなって、うつ症状を重くしかねないのです。

また、孤食は栄養面の問題も引き起こしやすくなります。日本能率協会総合研究所の調査によって、ひとり暮らしの高齢者の食生活の乱れが深刻になっていることが明らかにされています。

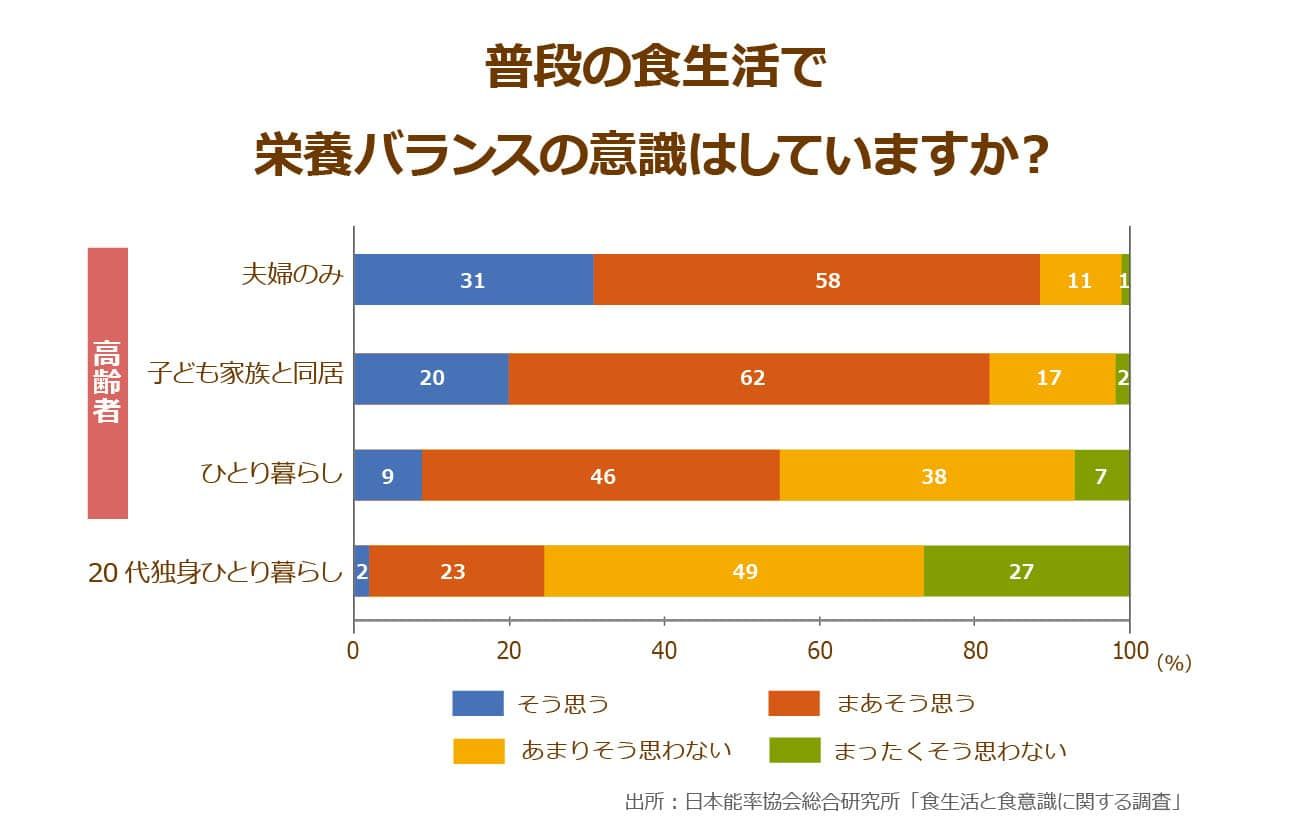

普段の食事の栄養バランスについて、60~79歳の高齢者に調査したものが以下のグラフです。

配偶者や子ども家族と同居している高齢者の8割以上が「栄養バランスがとれている」と感じているのに対し、ひとり暮らしの高齢者は約半数にとどまり、半数は「栄養バランスがとれていない」と自覚しています。

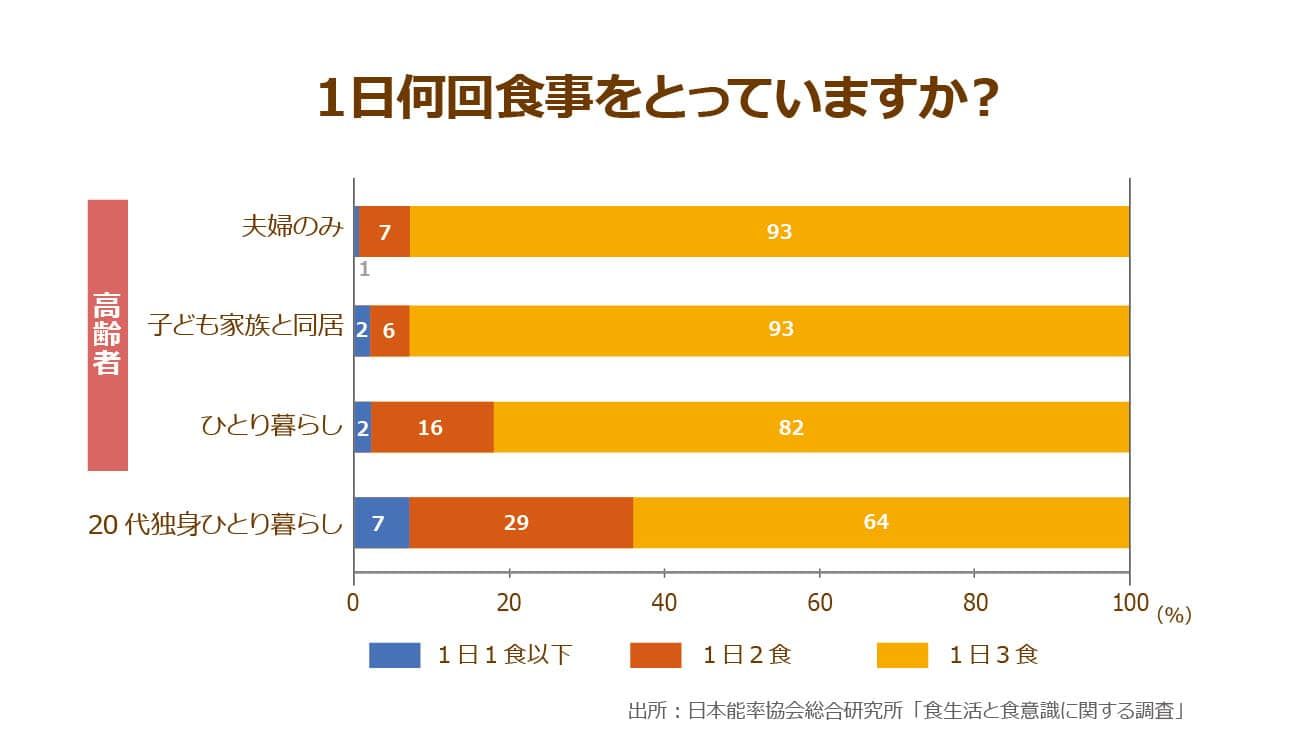

さらに、1日の食事回数も少ない傾向にあります。それを示した結果が以下のグラフです。

家族と同居する高齢者の9割以上は「1日3食」と回答しているものの、ひとり暮らしの高齢者ではその割合はやや低く、「1日2食以下」が約2割となっています。

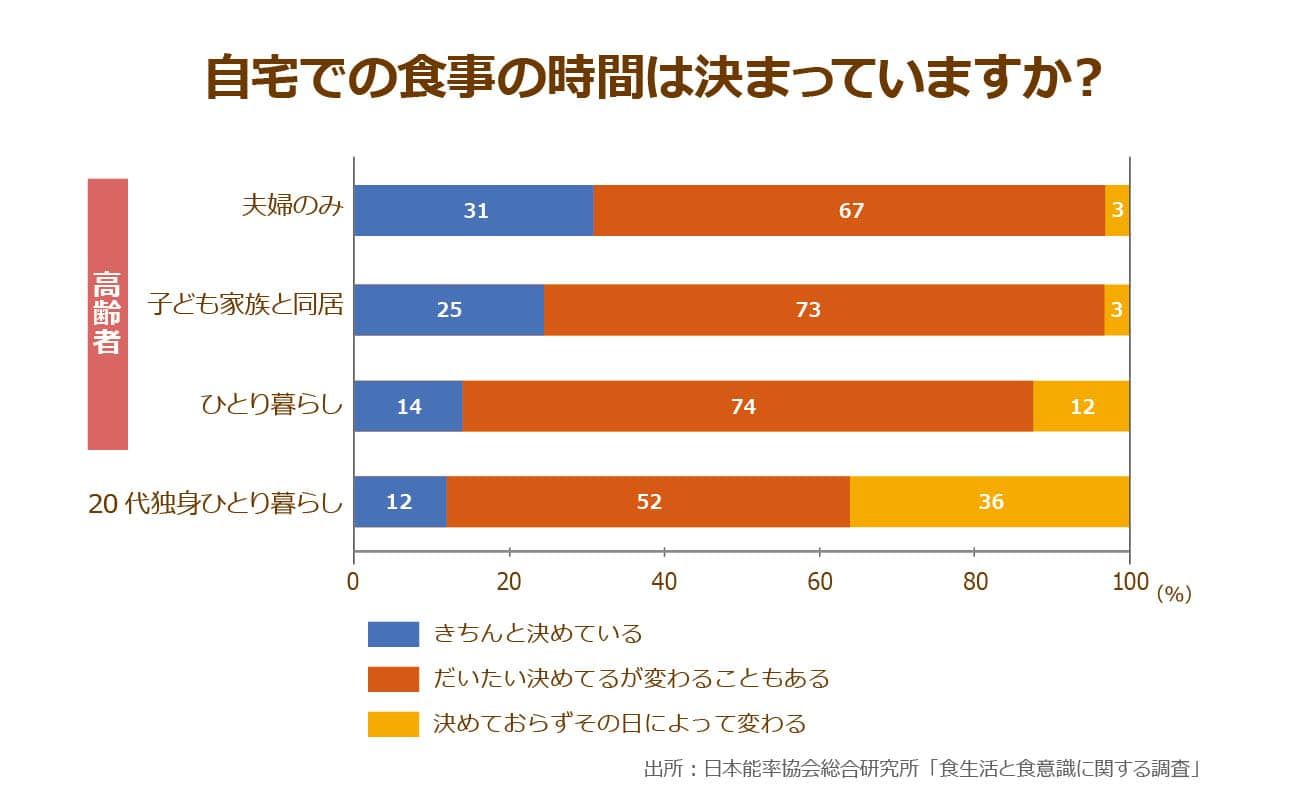

さらに、食事時間についてもひとり暮らしの高齢者は不規則になりやすいということが同調査結果から報告されています。

ひとり暮らしの高齢者は、食事を作ることや食べることがおっくうになりがちなため、食事内容やバランスがおろそかになりがちです。

そして、栄養の偏りによる肥満や、栄養不足に陥りやすいという問題が出やすいのです。

今後、高齢者向けの食事指導など、食に対する関心を高めるようなサービスの充実も求められます。

“共食”も大事だけれど…ひとりの食事でも! 食事中の「笑顔」がセロトニンを増やし、うつを遠ざける!

本特集のテーマとなっている孤食に対して、誰かと食事をすることを共食といいます。孤食によってうつを招く可能性を高めるのならば、やはり共食の機会を増やすことは大切だといえます。

友人などを誘って食事をする時間を楽しむのもいいですが、男性の場合はなかなか友人を誘いにくいという人も多いでしょう。そんな場合は、なじみのお店をつくって常連さんやマスターと話をするのでも構いません。

しかし、「それができないから孤食になっているんだ!」という人も、もちろんいらっしゃるでしょう。

孤食は単にひとりで食事をすることを指すわけではありません。

ひとりで食事をする人のなかでも、特に食事中に「孤独」を感じて寂しい気持ちを抱いてしまうことをいいます。

つまり、ひとりで食事をしていても、食事時間を楽しく満喫できていれば、該当しないことになります。

そのために、週に1回でもいいので、笑って食事ができる環境を作ることを始めてみませんか? おいしいと感じたらにっこり笑ってみる、できれば「おいしい!」と声に出すのがおすすめです。

お笑い番組を見て声を出して笑ってみるというのでも構いません。

笑顔になるだけで、セロトニンの分泌が増加するという結果が明らかになっているのです。

また、「鏡を見ながら食事をするとおいしく感じる」というおもしろい研究もあるので、これも試してみるといいかもしれません。詳しくは、「一人暮らしの高齢者に朗報?自分が食事する姿を鏡で見ると美味しさが向上へ」という記事を参考にしてくださいね。

「幸せホルモン」セロトニンは、食生活のちょっとした工夫から!取り入れたい栄養素とは?

年をとったら粗食がよいと言われてきました。

しかし、最近の研究では高齢者は野菜や魚だけでなく、肉も食べたほうがよいとされています。

肉にはセロトニンの原料となる「トリプトファン」という必須アミノ酸が含まれているため、うつ予防にも効果的です。

食べ過ぎはよくありませんが、食事の満足感も得やすいので、ぜひ習慣的に取り入れるようにしてみてください。

天候がよい日であれば、外で食事をするのもおすすめです。自然の風を受けながらの食事は気分爽快ですし、日光を浴びることでセロトニンの分泌が増えることも知られています。

セロトニンは、心のバランスを整える「幸せホルモン」とも呼ばれます。たとえひとりでの食事でも、「笑顔」になれる瞬間を1秒でも長く作れるように心がけることで、うつを遠ざけることにつながるのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 3件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定