健康を維持するにはバランスの取れた食生活が大切です。

文字にすると簡単ですが、実践するのはなかなか難しいもの。

実際、国立長寿医療研究センターが、在宅療養中の高齢者990名の栄養状態を調査したところ、691名(72.7%)は低栄養だったといいます。

栄養管理の難しさを如実に表している数字と言えるでしょう。

低栄養は、健康に悪影響を及ぼします。

高齢者の場合、肉や魚などたんぱく質を含んだ食材を積極的に摂取し、低栄養の回避を心がけるべき…というのも、(地独)東京都健康長寿医療センターが発表しているデータから、高齢者が低栄養状態に陥ると認知機能が低下するリスクが高まることに加え、将来的な生存率が下がる可能性もあるとわかっています。

むしろ、肥満気味のほうが長生きできる可能性が高まります。

低栄養の弊害や対処法については、「ニッポンの介護学」101回で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

ユニバーサルデザインフードの生産金額は、100億円超え!生産量、生産金額とも右肩上がり

低栄養を引き起こす要因は「若いときの食習慣」や「孤食化」、「味覚機能の低下」、「咀嚼障害や嚥下障害」などさまざま。

食習慣などは高齢者になってから改善できる可能性もありますが、加齢に伴う味覚機能の低下などは対処が難しいものです。

低栄養を避けるためとはいえ、嫌がる高齢者に無理矢理食事を摂らせるのは介護者としてもストレスの溜まることでしょう。

そんな介護現場の悩みを受け、開発されたのが「介護食品」です。しかし、「介護食品」といっても、どのような食品が介護食品にあたるのか、今のところ明確に定義されてはおらず、業界団体の独自基準によって、生産、販売されているのが実情です。

2002年には、食品メーカーなどが協働して「日本介護食品協議会」を発足させ、介護食品の統一規格を制定しました。

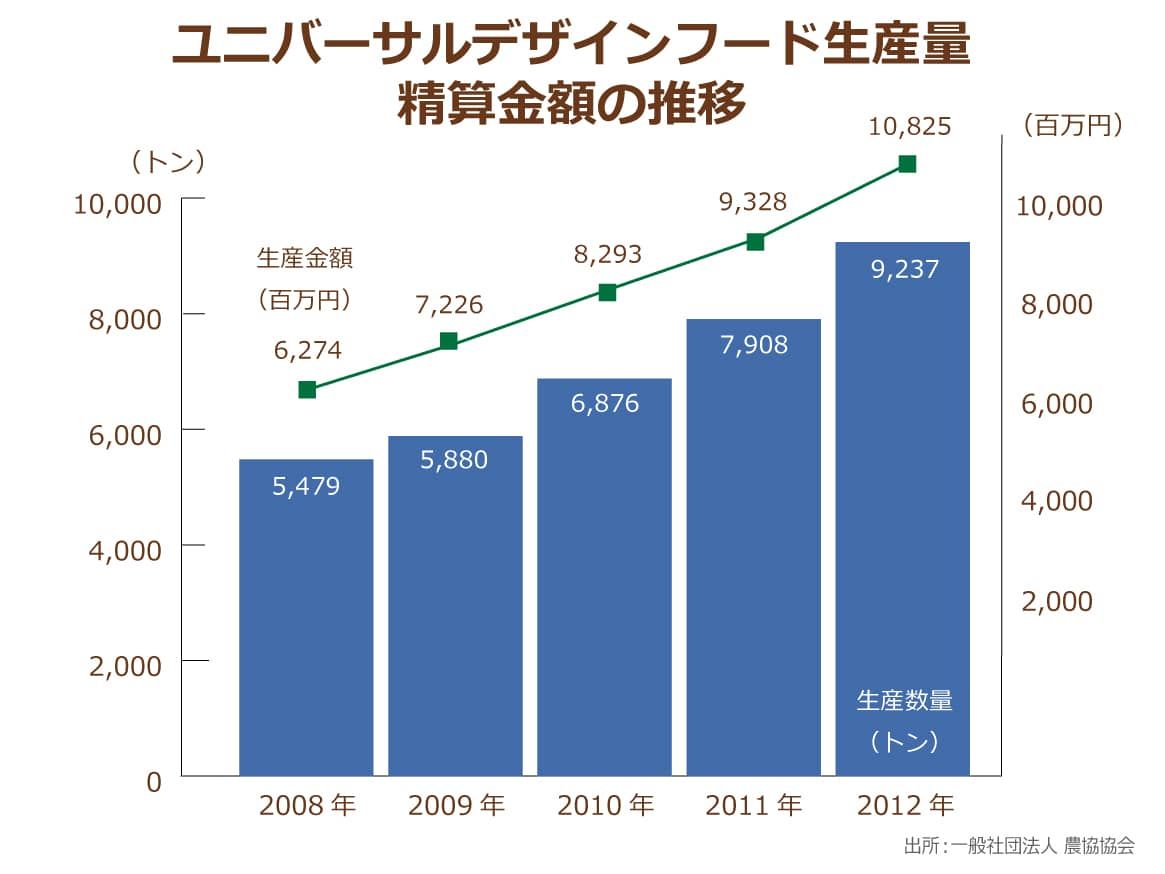

規格に適合する食品は、高齢者だけでなく誰でも食べやすいという理由から「ユニバーサルデザインフード」と名付けられ、下記のグラフの通り、ユニバーサルデザインフードの生産量、生産金額ともに上昇していることがわかります。

2012年度の生産金額は、108億2,500万円。

2008年と比較すると約1.8倍にまで伸長しています。

販売先は高齢者施設等が大半を占めるものの、一般消費者も年々増加しています。

介護食品のニーズは2.9兆円!?農林水産省は「新しい介護食品(スマイルケア食)」の開発を推進

こうした民間企業の動きに触発されて、国も動き始めました。

農林水産省は、日本の食料自給率(カロリーベース。

2014年度は39%)の向上を図るため、2008年から消費者・企業・国等が一体となって国産農林水産物の消費拡大を進める「フード・アクション・ニッポン」を推進しています。

その一環として進めているのが「医福食農連携」です。

「医福食農連携」とは、「機能性食品や介護食品の開発・普及、薬用作物の国内生産拡大、障害者等の就労支援など『農』と『福祉』の連携等の医療・福祉分野と食料・農業分野との連携の取組」(農林水産省ホームページより抜粋)を意味します。

さまざまな取り組みがあるなか、介護食品関連で農林水産省が現在積極的に推進しているのは「新しい介護食品(スマイルケア食)」の開発。「新しい介護食品(スマイルケア食)」とは、「地場産の農産物を活用した介護食品」のことです。

同省の試算によると、介護食品の潜在的なニーズは2.9兆円に上るとされ、今後も介護食品への期待は高まるとしています。

同省の平成28年度予算概算要求を見ると、「スマイルケア食の普及支援」に13億5,600万円計上されており、地場食材を活用したスマイルケア食の開発に弾みがつきそうです。

介護食品は、咀嚼や嚥下に障害を持つ重度要介護者ほど利用割合が高い

食品関連事業者、国が介護食品開発への取り組みを積極化するなか、高齢者はどの程度介護食品を利用しているのでしょうか。

三菱UFJリサーチ&コンサルティングが行った「高齢者向け食品・食事提供サービス等実態調査」(平成25年度農林水産省委託調査)によると、「現在利用している」「現在は利用していないが、利用を検討している」と回答した要支援・要介護高齢者はそれぞれ9.0%、10.0%でした。

| 現在利用している(9.0%) | |

| 現在は利用していないが、利用を検討している(10.0%) | |

| 利用していない(78.7%) |

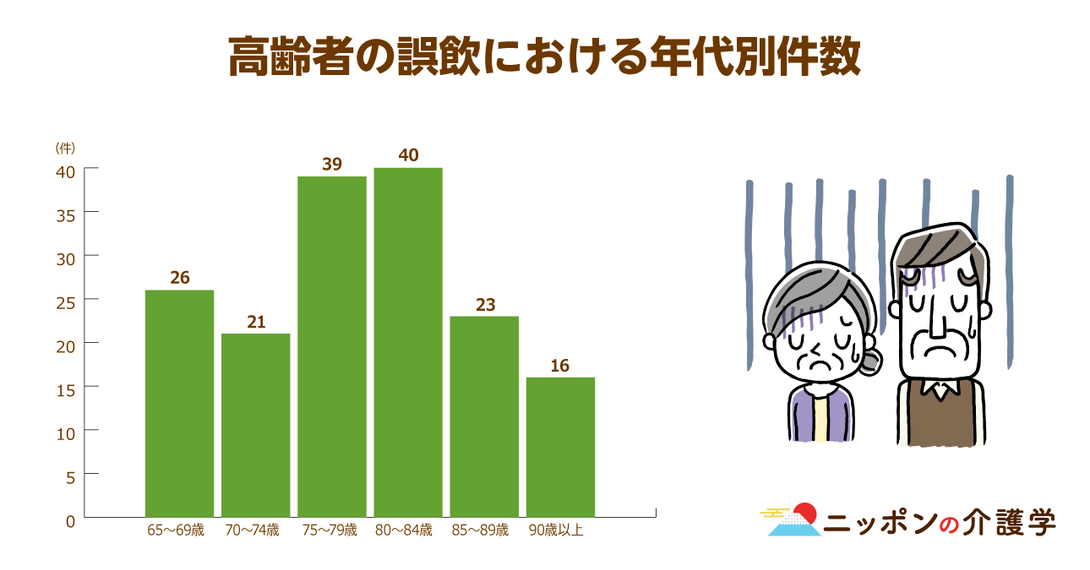

さらにデータを見ていくと、「65~74歳」及び「要介護4」「要介護5」の高齢者で利用割合が高いことがわかりました。咀嚼や嚥下に障害が出やすい重度要介護度ほど介護食品を利用している実態があります。

| カテゴリー | 母数 | 配食 サービス |

食材宅配 サービス |

会食 サービス |

介護食品 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 性 別 |

男性 | 229 | 13.5% | 8.7% | 2.6% | 13.1% |

| 女性 | 391 | 11.0% | 6.9% | 2.3% | 6.6% | |

| 年 齢 |

65~74歳 | 34 | 12.1% | 13.1% | 0.0% | 14.1% |

| 75~84歳 | 99 | 12.2% | 6.9% | 3.7% | 8.5% | |

| 85歳以上 | 241 | 11.6% | 5.0% | 1.7% | 8.3% | |

| 世 帯 構 成 |

単身世帯 | 75 | 21.3% | 5.3% | 2.7% | 5.3% |

| 夫婦のみ世帯 | 71 | 12.7% | 8.5% | 2.8% | 12.7% | |

| 家族などと同居 | 462 | 10.2% | 8.0% | 2.4% | 8.7% | |

| 地 域 類 型 |

大都市 | 155 | 14.8% | 9.0% | 1.9% | 11.6% |

| 中都市 | 155 | 13.5% | 6.5% | 1.9% | 10.3% | |

| 小都市 | 155 | 12.3% | 7.1% | 2.6% | 10.3% | |

| 過疎地域 | 155 | 7.1% | 7.7% | 3.2% | 3.9% | |

| 要 介 護 度 |

要支援1 | 54 | 9.3% | 7.4% | 0.0% | 3.7% |

| 要支援2 | 58 | 6.9% | 3.4% | 0.0% | 1.7% | |

| 要介護1 | 96 | 17.7% | 7.3% | 3.1% | 4.2% | |

| 要介護2 | 120 | 12.5% | 5.0% | 3.3% | 5.0% | |

| 要介護3 | 64 | 16.7% | 9.5% | 2.4% | 10.7% | |

| 要介護4 | 48 | 12.5% | 16.7% | 4.2% | 22.9% | |

| 要介護5 | 50 | 12.0% | 8.0% | 4.0% | 34.0% |

重度要介護者の場合、高齢者施設等ではキザミ食やミキサー食がどうしても主となりがち。

これらの食事は、食べやすい反面、低栄養になりやすいという欠点があります。

というのも、調理過程で水分を加えるため、量が増え、食べ残しが出てしまうからです。

全量摂取できなければ、適切な栄養管理を行っていても、低栄養を避けることは難しいでしょう。

また、キザミ食やミキサー食では、食材が完全に原型を失い味も変わっているため、何を食べているか本人は理解できず、食欲を次第に失う傾向にあります。

介護食品は要介護者の状況に応じて、「かたさ」や「粘度」を選択できるようになっています。

キザミ食やミキサー食が常態化すると、食事の楽しみが半減してしまいます。

介護食品をうまく取り入れることで、重度要介護者の食欲も向上するはず。

重度要介護者で介護食品の利用割合が高いことはうなずける話です。

明確な定義がない介護食品。普及を妨げる課題とは…

ここまで、介護食品を取り巻く現状を見てきました。

今のところ、介護食品の普及度は決して高いとは言えないでしょう。

しかし、介護食品は高齢者の低栄養対策になり得ることはもちろん、日常の食事の満足にもつながる可能性があるため、今後の発展が期待されます。

最後に、介護食品の課題について見ていきましょう。

前述した通り、介護食品はどのようなものか明確に定義されておらず、消費者の間で不安感があるのは事実です。

咀嚼、嚥下が難しい高齢者向けなのか、それとも健康な高齢者が日常的に摂取できるサプリメントのようなものなのか、明確にしていく必要があるでしょう。

巷には、「栄養補助食品」や「特定保健用食品」などさまざまな名称が乱立し、受け取り手の消費者が混乱しているケースが多々見られます。

介護食品の価格も問題です。

ユニバーサルデザインフードをはじめとした介護食品は一般的に高価格です。

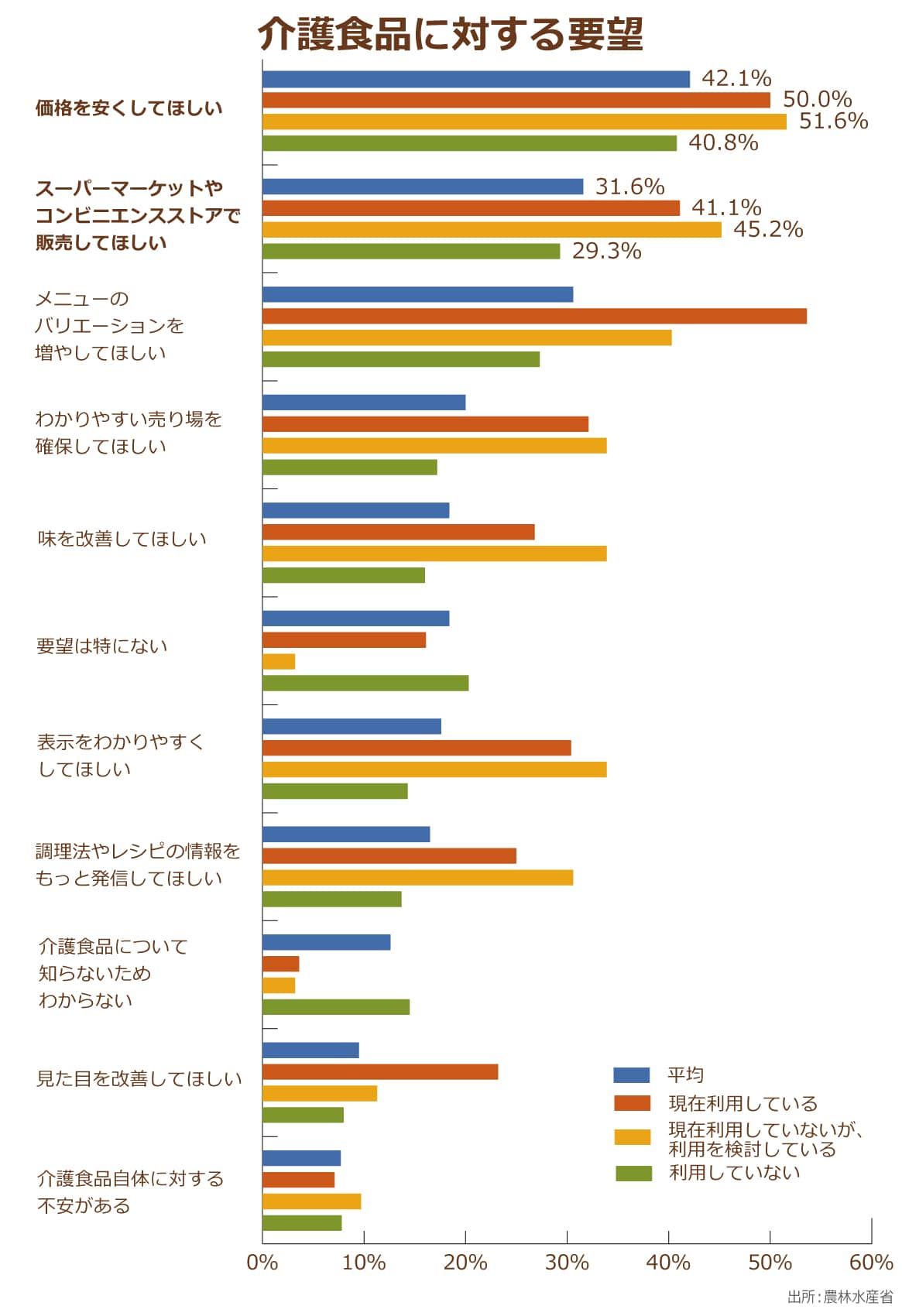

先の調査で、介護食品に対する要望を質問したところ、「価格を安くしてほしい」という回答が約4割を占めました。

次点は販路に関するもので「スーパーマーケットやコンビニエンスストアで販売してほしい」。

通信販売なら購入できるものの、介護食品を販売している店舗は都市部に集中しており、現状では必要な人が手軽に入手できる状況とは残念ながら言えません。

一般市民だけでなく医療、介護現場における介護食品の認知度向上もポイントです。高機能な介護食品が普及するにつれ、栄養管理のあり方が変わってくる可能性も考えられ、介護事業者は最新情報の収集に積極的に取り組むべきです。

高齢者の低栄養は認知症リスク、死亡リスクの上昇に直結します。農林水産省や食品メーカーのもと、介護食品の開発は今後活発化するはずです。高齢者の栄養改善と介護者のケア負担軽減に役立つ低価格な介護食品が増えることを期待したいものです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 5件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定