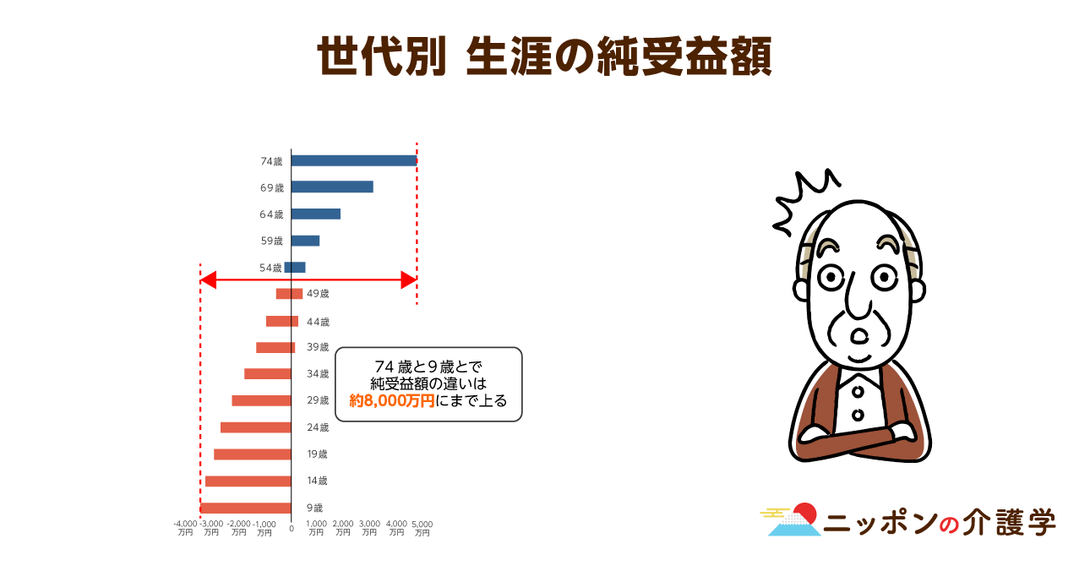

平均寿命が年々伸長するなか、長期化する高齢期の経済的安定をどのように図るか社会的な課題になっています。

厚生労働省は今月2日、昨年12月に生活保護を受給した世帯数が過去最多を更新したと発表しました。

生活保護受給世帯は163万4,185世帯(うち高齢者世帯が80万5,723世帯で約半数を占める)、受給者は216万5,585人に上ります。

生活保護受給に至らないまでも、年金支給開始年齢の引き上げと年金支給額の減額という“ダブルパンチ”に直面し、老後資金に不安を抱えている方も多いでしょう。無事定年を迎えても経済的な不安は消えず、多くの高齢者が仕事を求めている状況です。

厚生労働書の「就労条件総合調査」によると、60歳定年制を敷いている企業は80.5%でした。

規模の大きい企業ほど60歳を定年とする割合が高くなっています。

2016年の平均寿命は男性が80.50歳、女性86.83歳。

つまり、男性では約20年分、女性では約25年分の生活費が必要ということになります。

この期間、高齢者は現役時代の預貯金を取り崩しつつ、足りなければ何らかの手段で収入を得なければなりません。とはいえ、現役時代と同じように職を探して働くことができる高齢者は少数です。

2014年度の契約金3,050億円!巨大組織「シルバー人材センター」とは?

「シルバー人材センター」(以下、「センター」と表記)は、こうした高齢者に「臨時的かつ短期的又はその他の軽易な就業(特別な知識、技能を必要とする就業)」を提供する組織です。

センターは、「高年齢者雇用安定法」に基づき、都道府県知事の許可を受けた公益社団法人。

原則として市区町村単位で設置されています。

センターの目的は「高齢者が働くことを通じて生きがいを得る」ことや「高齢者の社会参加により活力ある地域社会をつくりだす」こと。センター所在地に居住する60歳以上の高齢者であれば誰でも利用できます。

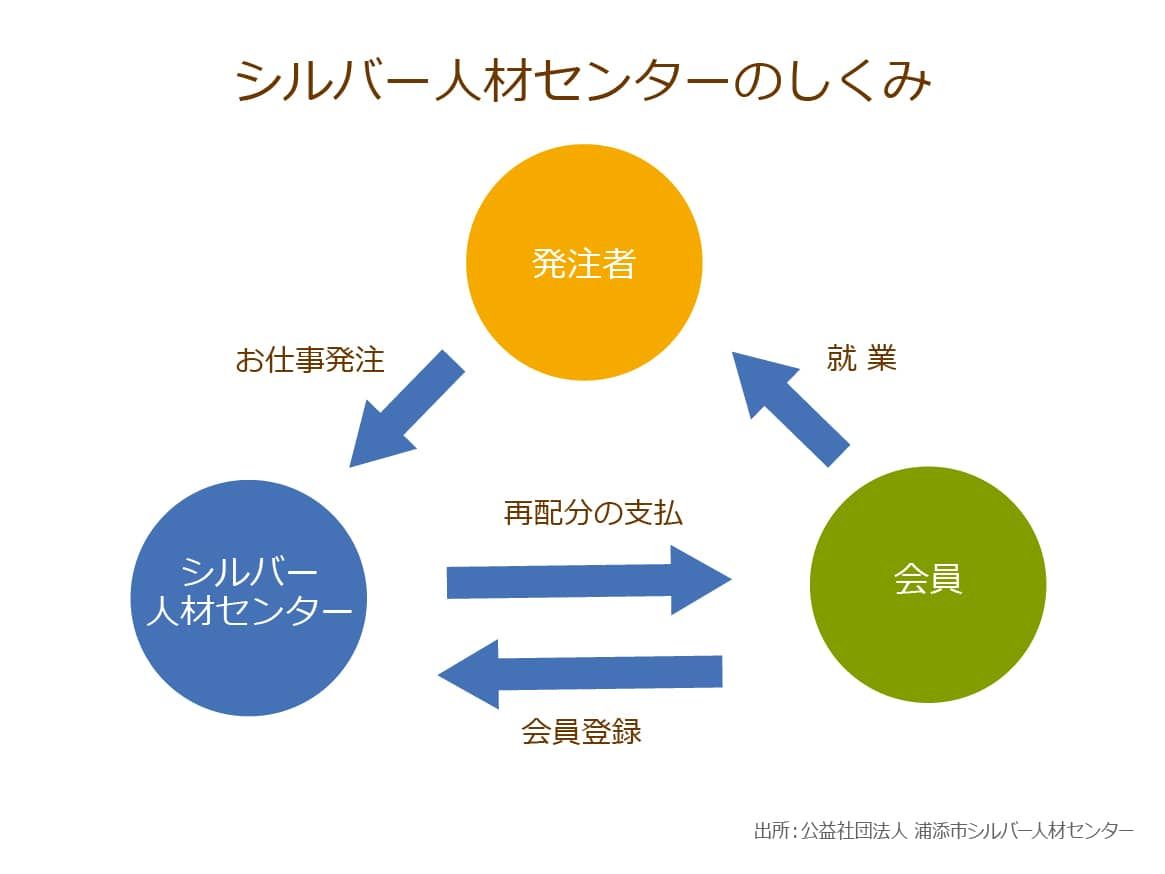

センターの仕組みは下記の表の通りです。センターが発注者(企業や家庭、公共団体など)から請負形式で受注、会員である高齢者にワークシェアリング方式で仕事を提供しています。就業した高齢者は、事後にセンターから配分金を受け取る仕組みになっています。

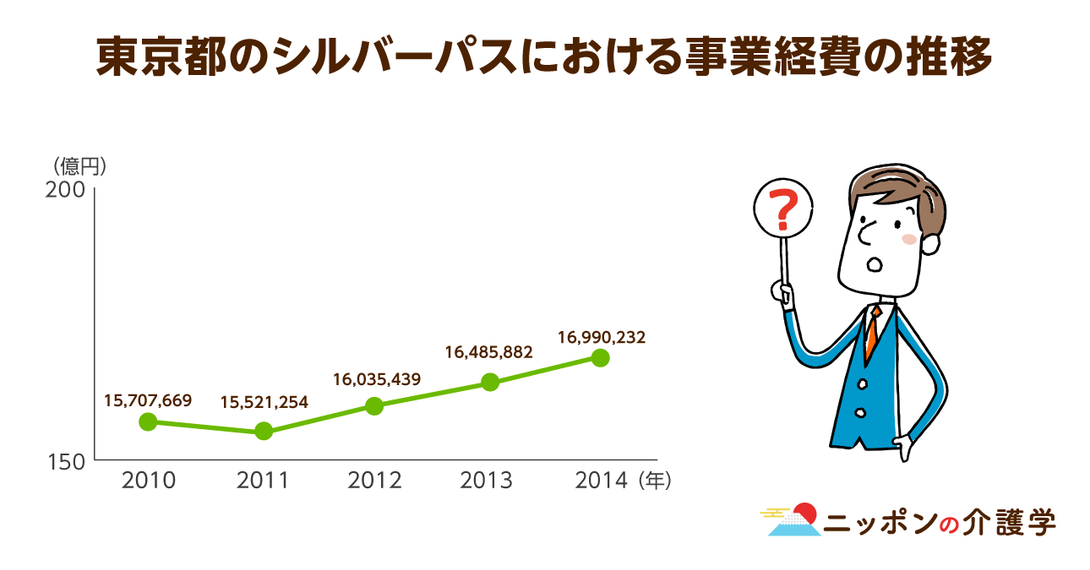

2014年度の契約金は3,050億円でした。近年は契約金の伸びは見られず横ばい状態です。団体数は2003年の1,866団体をピークに2014年には1,304団体まで減少しています。

契約金額・団体数・加入会員数の推移(全国)

| 年度 | 契約金 (億円) |

団体数 | 加入 会員数 |

|---|---|---|---|

| 2001 | 2,577 | 1,688 | 681,641 |

| 2002 | 2,740 | 1,790 | 729,438 |

| 2003 | 2,916 | 1,866 | 762,289 |

| 2004 | 3,067 | 1,820 | 772,197 |

| 2005 | 3,168 | 1,544 | 765,468 |

| 2006 | 3,239 | 1,343 | 761,047 |

| 2007 | 3,270 | 1,332 | 754,391 |

| 2008 | 3,198 | 1,329 | 764,162 |

| 2009 | 3,070 | 1,332 | 791,859 |

| 2010 | 3,066 | 1,298 | 786,906 |

| 2011 | 3,032 | 1,294 | 763,427 |

| 2012 | 2,982 | 1,299 | 743,969 |

| 2013 | 2,979 | 1,300 | 729,206 |

| 2014 | 3,050 | 1,304 | 721,712 |

減少の主な理由は、市町村合併が挙げられるでしょう。加入会員数は約72万人(2014年)。日本の高齢者人口は約3,200万(2014年9月15日)ですから、加入率はわずか2%に留まっています。

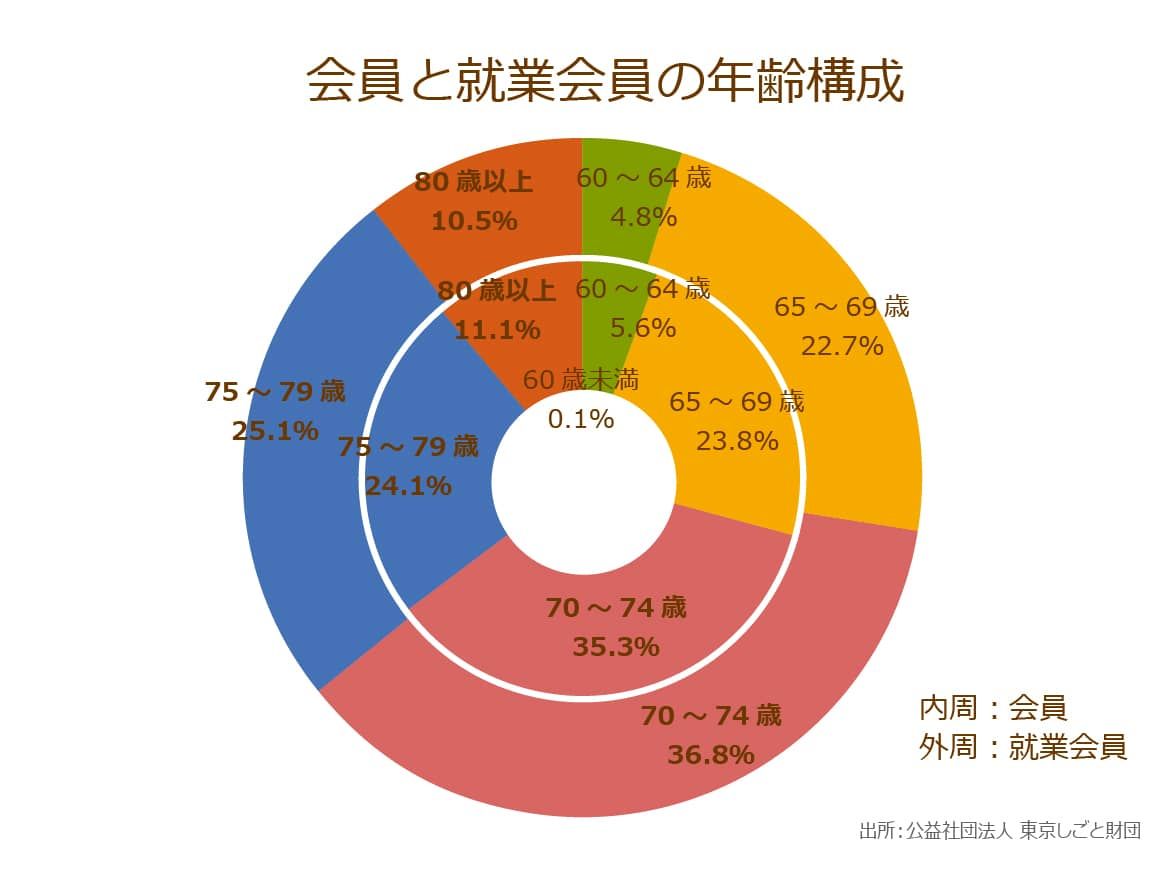

東京都の会員は約8万人。このうち実際に、年に1回以上就業した会員は約6万5千人で、就業率は約8割でした。会員の年齢を見ると、70歳以上が70%以上を占め、80歳以上も約10%います。

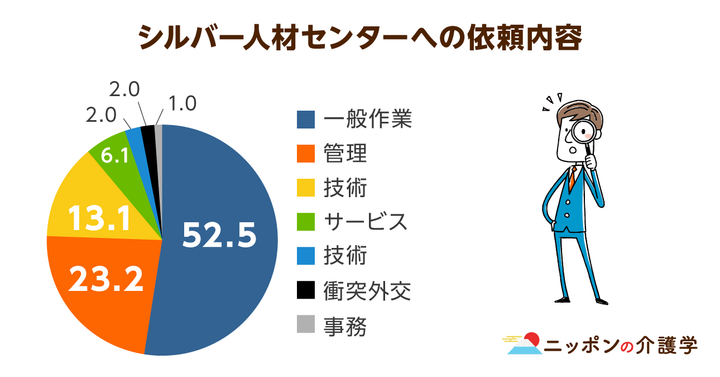

さて、センターにはどのような依頼がきているのでしょうか。

最も多いのが「一般作業(植木の剪定、除草、清掃、商品管理・棚卸、発送・梱包など)」で約半数を占めます。

除草作業の料金は1人1日8,230円、清掃作業は 1時間980円から(いずれも東京都の場合)です。

次に「管理(駐車場・駐輪場管理、学校管理、放置自転車指導員、グラウンド管理など)」が23%となっています。いわゆる“現業系”の依頼が大半を占めていることがわかります。

| 一般作業(52.0%) | |

| 管理(23.0%) | |

| 技能(13.0%) | |

| サービス(6.0%) | |

| 技術(2.0%) | |

| 衝突外交(2.0%) | |

| 事務(1.0%) |

会員は現業系業務ではなく、事務系業務を希望しているが……

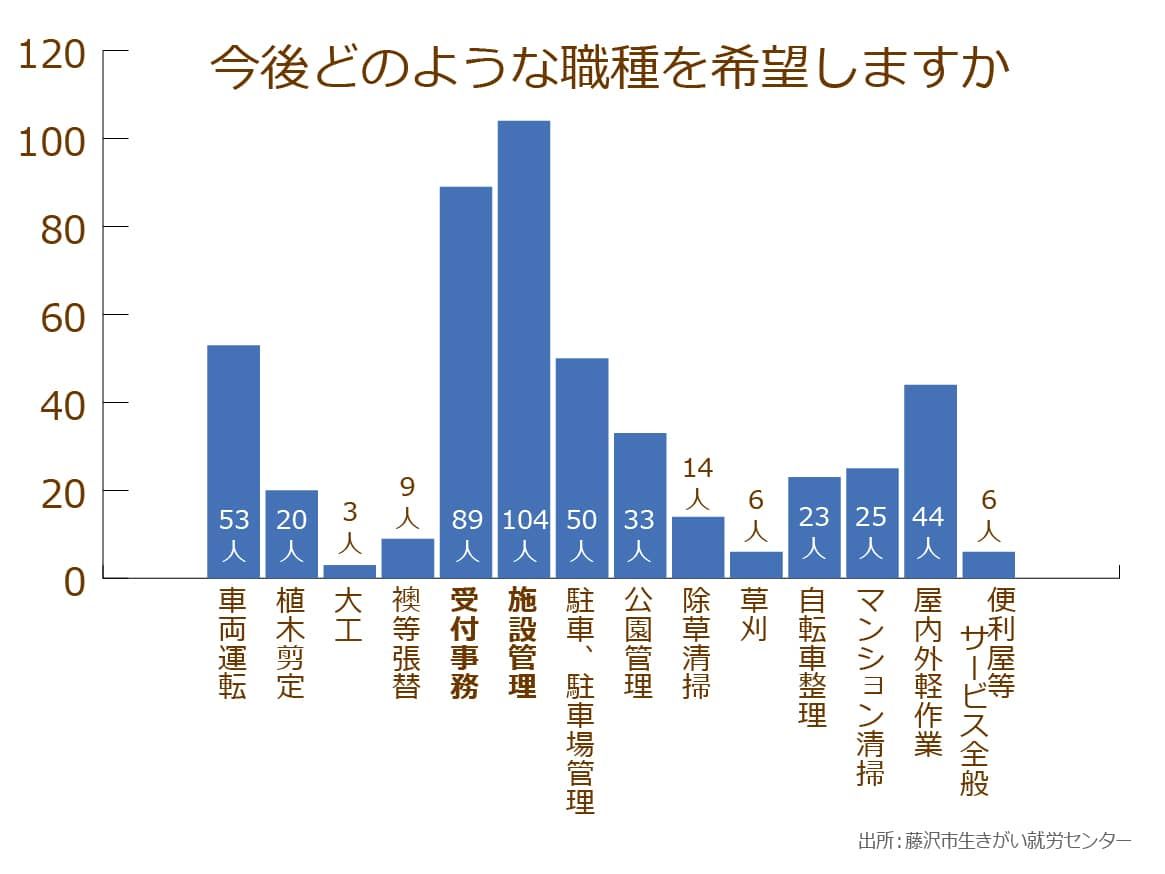

一方、センター会員の高齢者はどのような仕事を望んでいるのでしょうか。

藤沢市生きがい就労センターが実施した 「シルバー会員アンケート報告」によると、施設管理系業務(施設管理、駐車・駐輪場管理、公園管理)に回答が集中。

現業系に人気が集まっていると思いきや、受付事務を希望する高齢者も22.1%いました。

ところが上述の通り、センターへの依頼の多くは、庭木の剪定や清掃などの一般作業や施設管理系業務。

施設管理系業務は高齢者のニーズに合致していると言えるものの、受付事務のような事務系業務の依頼はわずか1%(職群別実績(2014年度契約金)グラフ参照)に過ぎず、依頼者と高齢者の間でミスマッチが生じていると考えられます。

センターによって仕事の満足度に高低差が。センターの目的がうまく伝わっていないことも

高齢者がセンターに入会した動機は、調査母体によって大きな違いがあります。

藤沢市生きがい就労センターの調査では、「生きがい・社会参加」という回答が47%を占めている一方、広島市シルバー人材センターの調査では「収入がほしい」と回答した高齢者が男女とも50%以上いました。

センターの目的は「高齢者が働くことを通じて生きがいを得る」ことや「高齢者の社会参加により活力ある地域社会をつくりだす」ことです。

つまり、営利ではなく「福祉的側面が強い組織」なのです。

本来、収入よりも生きがいづくりや社会参加に貢献すべき存在であるセンターですが、地域によっては目的がうまく伝わらず、誤解が生じている可能性もあると考えられます。

実際「仕事への満足度」を藤沢市、広島市両市の会員へ質問したところ、藤沢市では約9割の会員が「満足」と回答した一方、広島市の会員は4割以上が「満足していない」と回答しました。

広島市の会員は、入会はしたものの、満足いく収入を得られず、フラストレーションが溜まっていると見られます。

「下流老人」が増加し、センターのあり方が変わっていく可能性もある

社会保障費が増大し、低年金、貧困を余儀なくされる「下流老人」が大量発生する時代。現在のセンターは前述の通り、「福祉的側面が強い組織」ですが、今後は変革を迫られるかもしれません。

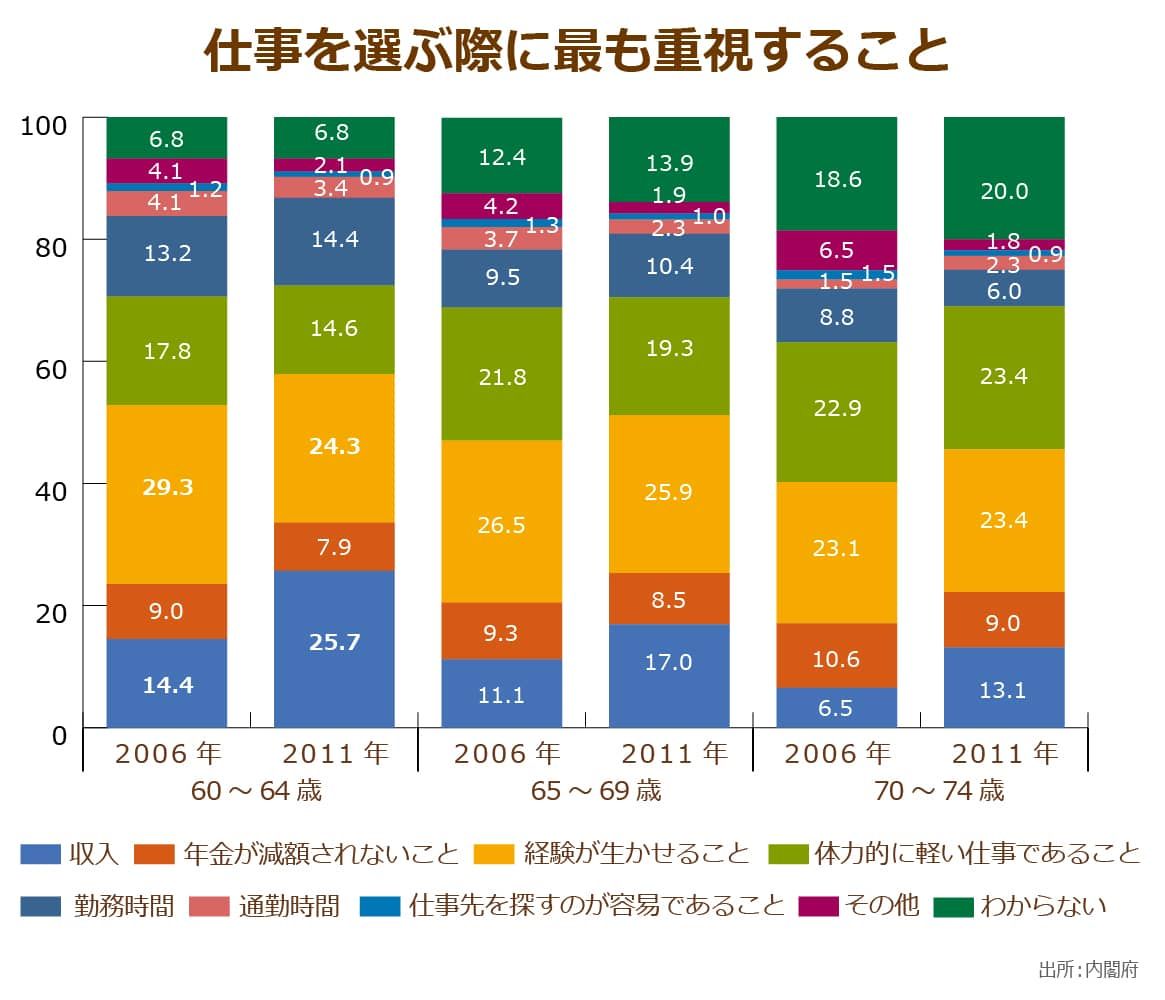

というのも、高齢者世帯に金銭的余裕がなくなっているからです。生きがいや社会参加を目的に働いていた高齢者が激減し、収入のために働く高齢者であふれる可能性もあります。かつて、定年後働く主な動機といえば「自分の経験を生かしたい」でした。

ところが、 近年は働く動機は一変しています。

内閣府の調査では、60~64歳において「仕事を選ぶ際に最も重視すること」のトップは「収入(賃金)」(25.7%)でした。

2006年と比較すると、10%以上増えていることがわかります。

一方、「経験が生かせること」は5%減少しています。

つまり、自己実現を重視する高齢者は減り、収入を求めて働くケースが増えているのです。

ちなみに、老後に必要なお金のシミュレーション方法を含め、資金づくりのあれこれは「【老後にもらえる年金は?】老後破産しないために必要なお金の話」の記事にまとめていますので、ぜひご覧下さい。

希望する仕事がない、最低賃金を下回る配分金。センターへの登録者数が増えない要因は?

今後、センターは高齢者に選ばれる就労先になるのでしょうか。

先述の通り、センターに登録している高齢者はわずか。

登録が進まない理由のひとつは、「希望する仕事がない」ことにあるでしょう。

現業系職種では女性は働けず、未就業を余儀なくされることも。

藤沢市生きがい就労センターの調査では、未就業会員のうち約3割は退会を希望しています。

配分金の低さに不満を持っている会員も多くいます。最低賃金を下回る時給での労働が常態化しており、「重労働の割に報われない」という声もあがっています。

センターはワークシェアリング方式を導入し、特定の人に仕事が集中しないように調整しているといいます。

しかしながら、「2年間就業できなかった」という声もあり、効果的に機能しているかどうか判断するのは難しいところです。

とはいえ、この方式があるからこそ働ける会員がいるのも事実。

センターには高齢者の就業実態をより詳細に把握し、生きがいづくりと収入のバランスをうまく調整してほしいものです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 180件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定