先月16日に熊本県で発生した震度7の大地震。

その後も活発な地震活動は続き、震度1以上の地震は1,000回以上に上ります。

熊本県では、依然として被災者の支援活動が続けられているものの、さまざまな障害もあり思うように進んでいません。

今後は、災害ボランティアの数も今まで以上に必要になるでしょう。

災害時、高齢者や障害者、難病患者、母子などは「災害時要援護者」と呼ばれ、手厚い支援が必要な存在。

そうした“災害弱者”のために、一般の避難所とは別に「福祉避難所」が設けられ、救助活動が行われています。

「福祉避難所」は、自治体と高齢者施設や障害者施設などが個別に支援内容について協定を結ぶことで、指定されます。

全国の福祉避難所の数は11,254か所。町村には少なく都市部に偏在する福祉避難所

「福祉避難所」とは、「介護の必要な高齢者など生活に支障を来す人に対し、一定のケアが提供される、ポータブルトイレや手すり、仮設スロープなどバリアフリーに配慮した避難所」のことです。

入所条件は、「介護保険被保険者であること」や「一般の収容避難所での生活が困難な自宅の要介護認定3以上の人であること」、「日常生活で常時介護が必要であること」などです。

厚生労働省による「福祉避難所指定状況調査」(2012年9月末時点)によると、福祉避難所を1か所以上指定した市区町村は、981(調査対象:1,742市区町村)。

指定率は56.3%に留まっており、約4割の市区町村は、福祉避難所を設置していないことが判明しました。

内閣府(防災担当)は「市区町村において福祉避難所の指定手続きを継続中であり、指定施設数が今後更に増えると見込まれる」としているものの、大地震がいつどこで起きてもおかしくない状況。

明日にでも福祉避難所を利用する可能性があることを鑑みると、早期に指定が進んでほしいものです。

指定率の調査結果を詳しく見てみると市では65.4%、東京23区は100%となっている一方で、町村では40%代となっており、自治体の規模により指定率が大きく異なることがわかってきました。

つまり、町村は高齢者における災害対策が円滑に進んでおらず、過疎化も相まって被害が深刻化することが懸念されます。

全国の福祉避難所は1万1,254か所。その55.2%(6,211施設)は高齢者施設でした。次いで障害者施設14.8%(1,664施設)、その他社会福祉施設8.6%(965施設)が続きます。

| 施設種別 | 施設数 | 比率 |

|---|---|---|

| 高齢者施設 | 6,211施設 | 55.2% |

| 障害者施設 | 1,644施設 | 14.8% |

| 児童福祉施設 | 546施設 | 4.9% |

| その他の社会福祉施設 | 965施設 | 8.6% |

| 公民館 | 466施設 | 4.1% |

| 小中学校・高校 | 343施設 | 3.0% |

| 特別支援学校 | 102施設 | 0.9% |

| 公的宿泊施設 | 46施設 | 0.4% |

| その他 (病院・温泉施設・図書館など) |

911施設 | 8.1% |

「生活相談員を配置しない」施設が20%も!施設によって大きく異なる福祉避難所の運営実態

では、被災した高齢者を受け入れる「福祉避難所」の運営実態について見ていきましょう。

内閣府(防災担当)が実施した「福祉避難所の運営等に関する実態調査」による福祉避難所の施設分類は以下の通り。

高齢者施設が769施設と約6割を占め、次いで障害者施設が223施設(18%)、その他社会福祉施設86施設(7%)となっています。

上述した厚生労働省のデータとほとんどかい離のない数字です。災害時に予定している避難者の受け入れ規模は、「1~40人」が473施設と最多。次いで「81~160人」(334施設)、「41~80人」(272施設)となっています。

災害救助法では、福祉避難所について、効果的な支援を行うために、おおむね10人の要配慮者(高齢者、障害者、母子などの災害弱者)に1人生活相談員を配置することが望ましいとされています。

生活相談員とは、社会福祉士や精神保健福祉士などの資格所持者のほか、ケアマネージャー等で一定の実務経験を有する者が該当し、要配慮者のケアを担当します。

大規模災害という混乱状態にあって、要配慮者が頼れる数少ない人が生活相談員というわけです。

しかし、福祉避難所の運営実態について見ていくと、十分に生活相談員が配置されていない現実が浮き彫りになっています。

要配慮者10人あたりに配置する生活相談員数を見ると、「生活相談職員を配置することとしているが1人に満たない」と回答した施設が392施設(31%)と最も多く、次いで「配置することとしていない」が254施設(20%)となっています。

つまり、半数以上の施設は災害救助法で望ましいとされる「おおむね10人の要配慮者に対し生活相談員1人を配置する」という要件を満たしていないことになります。

| 2人以上の生活相 談職員を配置する こととしている(120施設) | |

| 1人以上2人未満の 生活相談職員を配 置することとしている(234施設) | |

| 生活相談職員を配置すること としているが1人に満たない(392施設) | |

| 配置すること としていない(254施設) | |

| その他(209施設) | |

| 無回答(42施設) |

生活相談員を配置することとしていない理由はさまざま。

「行政職員やボランティアの配置で対応する」「生活相談員の配置については、災害の状況に応じて決める」「現在協議中」「(自治体との)協定上求められていない」「検討段階に至っていない」など、配置していない理由を見ると、施設によって運営実態がかなり異なっていることがわかります。

災害時の施設利用に関して、自治体との協定で締結している内容は「物資・器材の提供に関する協定」が660施設と最多。

次いで「費用に関する協定」(567施設)、「避難生活支援のための専門的人材の確保に関する協定」(333施設)となっています。

協定書に実際、どのように明記されているか読み解くと、その内容がよくわかります。

石川県輪島市における福祉避難所の協定を見ると、第4条に費用等について、第5条では協力体制について言及されています。

第4条では、福祉避難所の管理運営に要した費用(介助員等に要する人件費、要配慮者等に要する食費など)について市が支払いをする旨、第5条では市内のほかの福祉避難所との協力について書かれています。

(費用等)

第4条 甲は、乙に対し、福祉避難所の管理運営に要した費用であって、次に掲げるものについて支払をするものとする。

- (1)介助員等に要する人件費(夜勤、宿直等に要する費用を含む。)

- (2)要配慮者等に要する食費

- (3)その他オムツ代等の乙が直接支払を行ったものに要した費用

(協力体制)

第5条 乙は、福祉避難所の介助員等に不足を生じると判断したときは、速やかに甲に連絡しなければならない。

この場合において、甲は、乙意外の協定を締結している法人(以下「協定締結法人」という。

)に対し協力要請を行い、乙意外の協定締結法人は当該協力要請に応えるものとする。

。

福祉避難所設置・運営マニュアル 出典:輪島市

要配慮者に対して情報を提供する際の伝達手段として最も多かったのが「掲示板」(692施設)。

次いで「手書き文字」(436施設)「わかりやすい短い言葉、文字、絵や写真の提示」(373施設)となっています。

大半の施設が何らかの情報伝達手段を用意しているものの、「いずれの伝達手段も用意していない」と回答した施設は223施設あり、福祉避難所におけるコミュニケーション手段の確立は急務と言えそうです。

「福祉避難所の管理・運営」についてマニュアルを作成していない(今後も予定なし)施設は18%も!

熊本市は176施設と協定を結び、本震発生直後の先月16日から福祉避難所を開設し、要配慮者の受け入れを開始したものの、思うように進みませんでした。

本震発生直後の受け入れ施設はわずか5施設で5人。

ライフラインの復旧などに伴い、受け入れが増え、先月27日には41施設で207人になったといいます。

本震後、多くの高齢者施設は自施設の高齢者の安全確保や周辺住民の避難対応に追われ、福祉避難所の開設を進める余裕はなかったと見られます。

今後、順次受け入れを進めるそうですが、すでに満床状態でキャパシティ不足に陥っている施設も数多くあり、受け入れ態勢の構築が課題になっています。

災害時、人はパニックに陥り、誤った行動を取るもの。

それは、一定の防災教育を受けている高齢者施設や障害者施設などの職員も同じです。

そんなとき頼りになるのが災害時の管理・運営について明文化した職員向けマニュアルでしょう。

災害時の指揮命令系統やそれぞれの部署の役割が明確になっていれば、初動のミスなどを大幅に減らすことができます。

また、福祉避難所の開設をより早く進めることもできるでしょう。

しかし、現状ではマニュアル等を作成している施設は454施設(36%)と少数派。

「今後作成予定」が507施設(40%)と最も多く、「作成していない(今後も予定なし)」としている施設も188施設(15%)ありました。

いつ何時見舞われるともわからない大規模災害。

マニュアルの整備を進め、職員間の防災意識を高めることも必要でしょう。

| 作成している(454施設) | |

| 今後作成予定(507施設) | |

| 作成していない (今後も予定なし)(188施設) | |

| その他(82施設) | |

| 無回答(20施設) |

福祉避難所の認知度の低さも問題です。

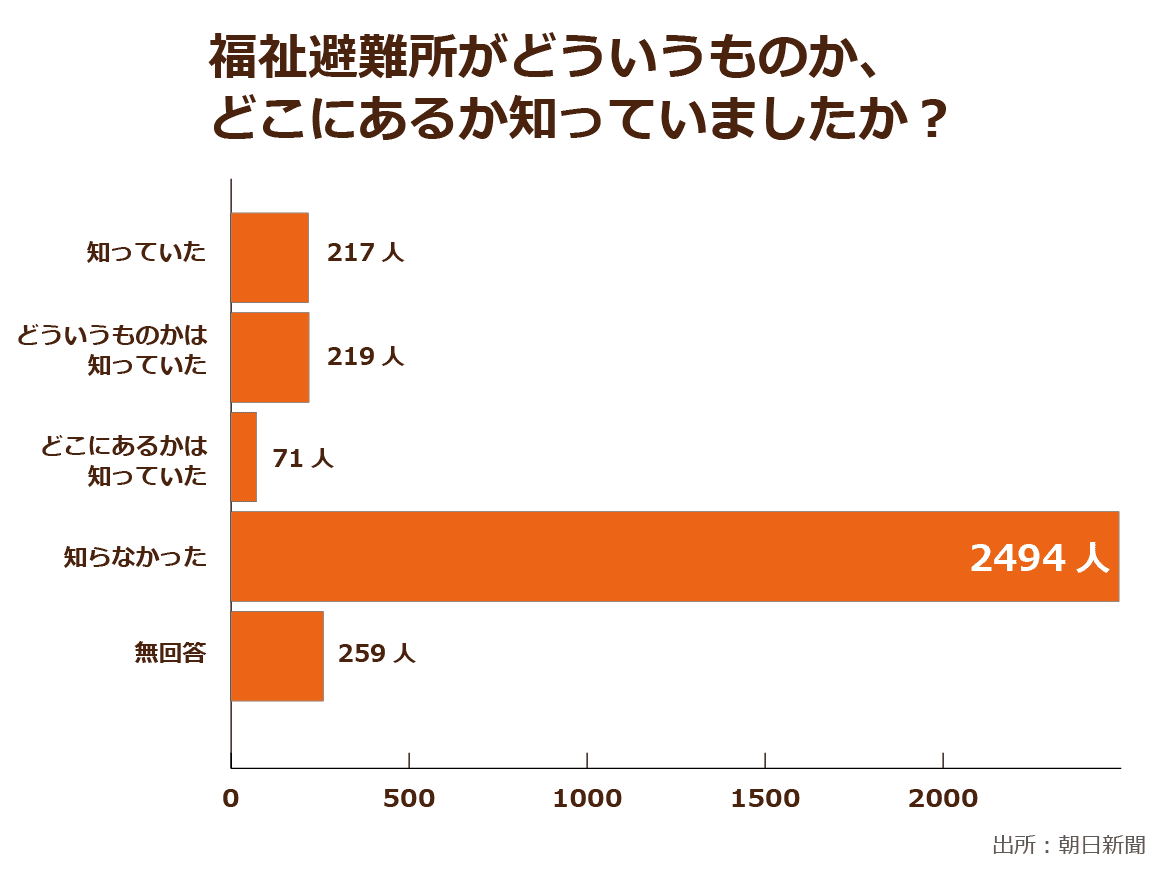

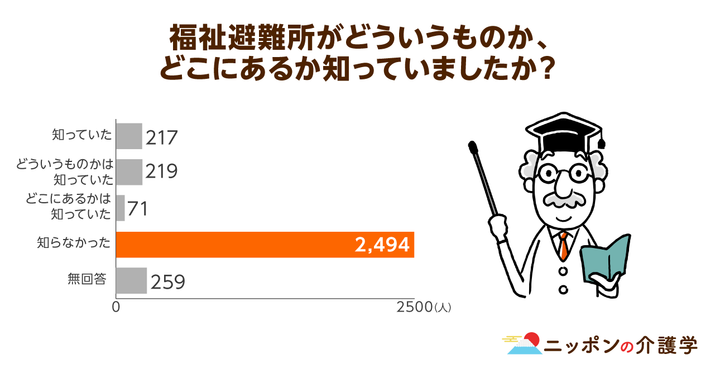

内閣府が行った東日本大震災での避難者への実態調査によると、「福祉避難所がどういうものか、どこにあるか知っていたか」避難での支援を必要としない3,260人に尋ねたところ、「知らなかった」と回答した人が2,494人にも上りました。

また、NPO法人兵庫障害者センターの調査では、障害者やその家族で住んでいる地域の福祉避難所の場所を知っているのは23.7%に留まっています。現状、福祉避難所の存在自体が認知されておらず、効果的な周知方法についても検討が必要です。

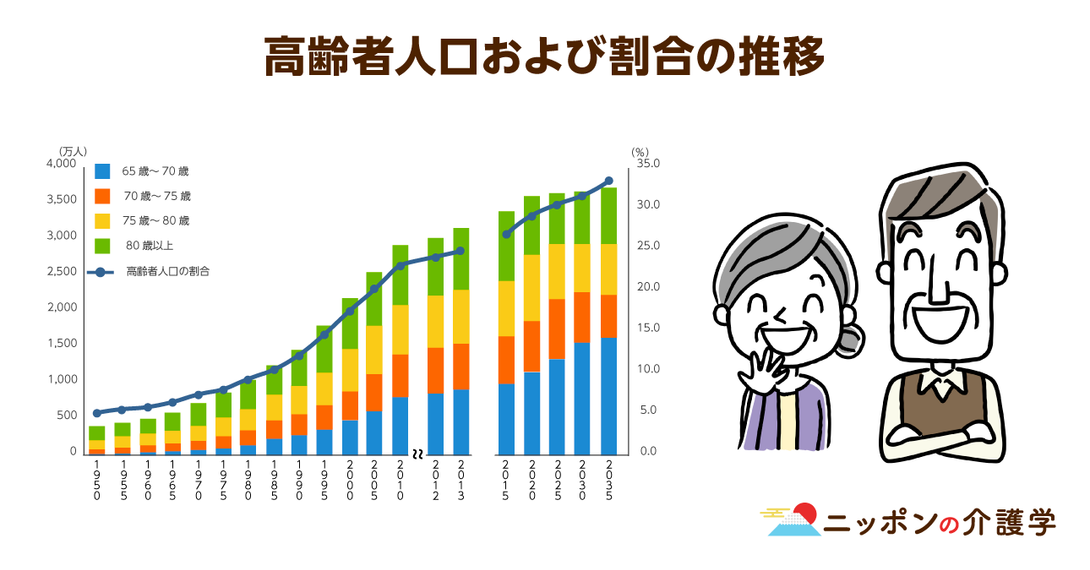

東日本大震災においては、1万人以上の高齢者が亡くなりました。災害弱者となる高齢者を社会全体でどのように支援していくのか。福祉避難所の役割は高まるばかりです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 3件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定