近年、介護職の離職率が低下傾向にあるというニュースを耳にした方も多いのではないでしょうか。実際、最新の調査結果によると、2024年の介護職離職率は13.1%まで低下しています。これは非常に喜ばしいことですが、なぜこのような改善が見られたのでしょうか?そして、さらなる改善のためには何が必要なのでしょうか?

本記事では、介護労働安定センターが実施した最新の「介護労働実態調査」の結果を基に、介護職の離職率の現状と低下の要因を分析し、さらなる改善に向けた具体的な対策を提案していきます。

介護職の離職率の推移と最新データ(2024年)

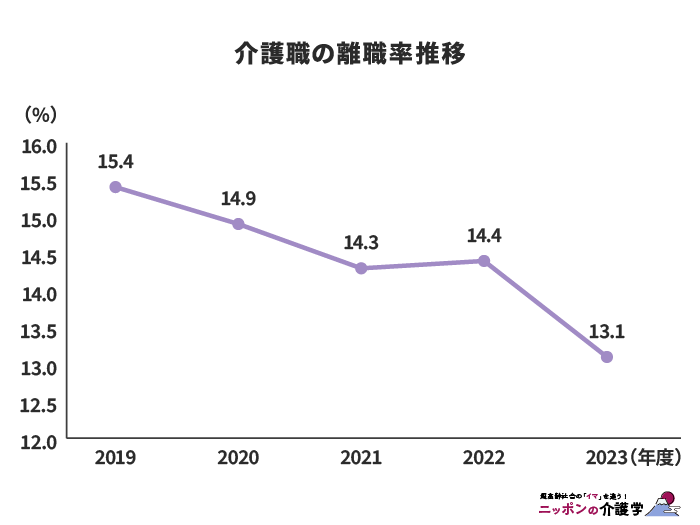

まずは、介護職の離職率の推移を見ていきましょう。冒頭でお伝えしたように、2024年の介護職離職率は13.1%です。これは、介護労働安定センターの「令和5年度介護労働実態調査」の結果から明らかになったものです。過去5年間の推移を見ると、着実に低下傾向にあることがわかります。

しかし、離職率とは具体的に何を意味するのでしょうか? 単純に「辞める人の割合」と考えがちですが、正確には「1年間に組織を去った従業員の割合」を指します。介護労働安定センターの調査では、「(1年間の離職者数)÷(前年10月1日時点の在籍者数)× 100」という計算式で算出されています。

介護職離職率の定義と計算方法

離職率13.1%という数字を聞いて、皆さんはどう感じるでしょうか? 「まだまだ高い」と思う方もいれば、「意外と低い」と感じる方もいるかもしれません。実は、この数字の評価は簡単ではありません。なぜなら、業界や職種によって「適正」とされる離職率が異なるからです。

介護業界の場合、人手不足が叫ばれる中でこの数字をどう捉えるべきでしょうか。実は、全産業平均の離職率と比較すると、介護職の離職率は決して高くないのです。厚生労働省の「雇用動向調査」によると、2022年の全産業平均離職率は15.0%でした。つまり、介護職の離職率は全産業平均を下回っているのです。

この事実は、一般的に「介護職は離職率が高い」というイメージとは異なります。しかし、だからといって手放しで喜んでいいわけではありません。介護業界には、高齢化社会に伴う需要の増加や、国の施策による処遇改善の進展など、他業種にはない特殊性があります。これらの要因により、他業種と比べて転職や再就職がしやすい環境にあるとも言えるのです。

介護職種別の離職率比較

介護職と一言で言っても、実際には様々な職種があります。中でも代表的な「訪問介護員」と「介護職員」の離職率を比較してみると、興味深い結果が見えてきます。

訪問介護員の離職率は11.8%、介護職員の離職率は13.6%と、訪問介護員の方が低くなっています。なぜこのような差が生まれるのでしょうか?

訪問介護員の仕事は、利用者の自宅を訪問してサービスを提供します。この働き方には、いくつかの特徴があります。まず、時間の融通が利きやすいという点です。施設勤務と比べると、自分のライフスタイルに合わせて働く時間を調整しやすい面があります。また、一人で仕事をする時間が多いため、職場の人間関係によるストレスが比較的少ないという利点もあります。

一方、介護職員は主に施設での勤務となります。シフト制による不規則な勤務や、夜勤など身体的負担の大きい仕事も含まれます。また、チームでの仕事が多いため、人間関係によるストレスも発生しやすい環境にあります。

これらの違いが、若干ではありますが離職率の差に表れていると考えられます。ただし、どちらの職種も全産業平均と比べると低い離職率を示しており、介護業界全体での離職率改善の取り組みが功を奏していることがうかがえます。

年齢層別・勤続年数別の離職率傾向

介護職の離職率をより深く理解するためには、年齢層別や勤続年数別の傾向を見ることが重要です。これにより、どの層に離職のリスクが高いのか、また、どの層が安定して働き続けているのかを把握することができます。

調査結果を見ると、年齢層別の離職率(2職種計)は以下のようになっています。

- 29歳以下: 20.4%

- 30~39歳: 12.7%

- 40~49歳: 11.8%

- 50~59歳: 11.3%

- 60~64歳: 10.7%

- 65歳以上: 10.6%

この数字から、いくつかの興味深い傾向が読み取れます。まず目につくのは、若年層(29歳以下)の離職率の高さです。20.4%という数字は、他の年齢層と比べてかなり高くなっています。なぜ若い世代の離職率が高いのでしょうか?

考えられる理由はいくつかあります。まず、キャリアの模索段階にあるということです。若い世代は、自分に合った仕事を探している段階にあり、他業種への転職を考えやすい傾向があります。また、仕事の理想と現実のギャップによるミスマッチも大きな要因でしょう。介護の仕事に対するイメージと、実際の現場での経験が異なることで、戸惑いや失望を感じる人も少なくありません。さらに、体力的・精神的な負担に対する耐性がまだ十分に育っていないことも考えられます。介護の仕事は肉体的にも精神的にもハードな面があり、それに耐えられず離職してしまうケースも多いのです。

一方で、年齢が上がるにつれて離職率が低下していく傾向も見て取れます。特に60歳以上の高齢層でも離職率が低いという点は注目に値します。なぜ中高年層の離職率が低いのでしょうか?

まず、長年の経験により仕事に対する適応力が高まっているということが挙げられます。介護の現場で長く働くことで、様々な状況に対処する能力が身についていきます。また、家庭の事情などにより、転職のリスクを取りにくい状況にあることも考えられます。さらに、介護の仕事に対するやりがいや使命感が醸成されていることも大きな要因でしょう。長年働く中で、介護の仕事の社会的意義を深く理解し、それが仕事への強い動機づけになっているのです。

60歳以上の高齢層で離職率が低いという事実は、介護業界が高齢者の雇用の受け皿として機能していることを示唆しています。体力的な負担は大きいものの、人生経験を活かせる仕事として、高齢者にとっても魅力的な職場となっていることがうかがえます。

これらの年齢層別の傾向を踏まえると、若年層の定着率向上が介護業界全体の離職率低下の鍵を握っていると言えるでしょう。若い世代に対する教育・研修の充実や、キャリアパスの明確化、メンター制度の導入などが効果的な対策として考えられます。

介護職離職率と他業種との比較

介護職の離職率の特徴をより明確に理解するためには、他業種との比較が欠かせません。先ほども触れましたが、全産業平均の離職率と介護職の離職率を比較してみると、興味深い事実が浮かび上がってきます。

2022年の全産業平均離職率は15.0%でした。これに対し、2024年の介護職離職率は13.1%です。つまり、介護職の離職率は全産業平均を下回っているのです。この事実は、一般的に「介護職は離職率が高い」というイメージとは大きく異なります。

しかし、この数字を単純に喜ぶことはできません。なぜなら、介護業界には他の業界にはない特殊性があるからです。

まず、高齢化社会に伴い、需要が増加し続けている業界であるという点です。これは、たとえ離職しても再就職の機会が比較的多いことを意味します。また、国の施策により、介護職の処遇改善が進められているという背景もあります。さらに、資格制度により、一定の専門性が担保されているという特徴もあります。

これらの要因により、介護業界は他業種と比べて転職や再就職がしやすい環境にあると言えます。つまり、離職率が低いからといって、必ずしも労働環境や職場満足度が高いとは限らないのです。

また、介護職の中でも施設形態や職種によって離職率に差があることにも注意が必要です。例えば

- 訪問介護員: 11.8%

- 介護職員: 13.6%

- 看護職員: 15.3%

このように、同じ介護業界内でも職種によって離職率に差があります。特に看護職員の離職率は全産業平均を上回っており、より専門性の高い職種ほど人材の確保と定着に課題があることがうかがえます。

介護業界全体としては離職率の改善が見られるものの、細かく見ていくとまだまだ課題が残されていることがわかります。では、なぜ介護職の離職率は低下傾向にあるのでしょうか?次章では、この離職率低下の要因を詳しく分析し、さらなる改善に向けたヒントを探っていきましょう。

介護職の離職率低下の要因分析

介護職の離職率が低下傾向にあることは喜ばしいことですが、なぜこのような改善が見られたのでしょうか?この章では、離職率低下の要因を多角的に分析し、どのような取り組みが効果を上げているのかを探っていきます。

職場の人間関係改善が離職率低下に与える影響

介護の仕事は、利用者との関わりはもちろん、同僚や上司との連携も重要です。そのため、職場の人間関係は離職を考える大きな要因の一つとなります。実際、介護労働安定センターの調査によると、離職率低下の理由として「職場の人間関係がよくなったため」と回答した事業所が63.6%にも上りました。この数字は、職場の人間関係の改善が離職率低下に大きく寄与していることを示しています。

では、具体的にどのような取り組みが効果を上げているのでしょうか?

多くの事業所で、定期的なミーティングや意見交換会の実施により、スタッフ間のコミュニケーションを活性化させる取り組みが行われています。これにより、業務上の問題点や改善案を共有しやすい環境が整備されています。また、経験豊富な職員が新人をサポートするメンター制度を導入する施設も増えています。これにより、新人の不安や悩みを早期に解消し、職場への適応を促進しています。

さらに、職場外での交流イベントやレクリエーションを通じて、スタッフ間の親睦を深める取り組みも行われています。これにより、職場内のコミュニケーションがより円滑になります。

処遇改善加算による賃金上昇と離職率の関係

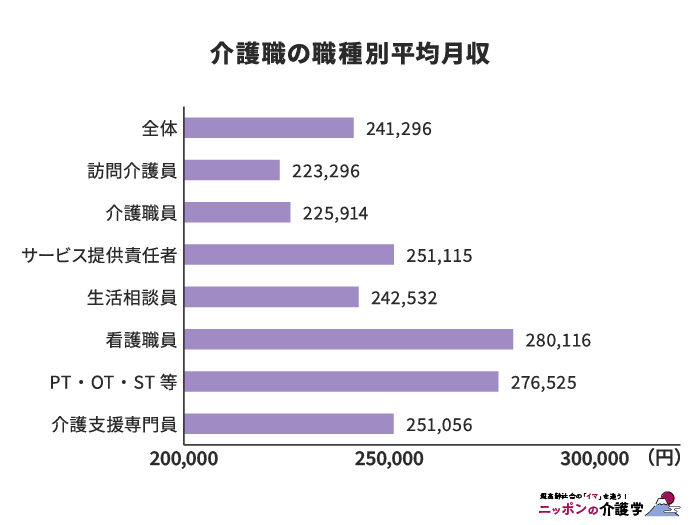

介護職の処遇改善は、国を挙げての重要課題となっています。特に賃金面での改善は、離職率低下に大きな影響を与えています。2024年の介護職の平均月給は24万1,296円にまで上昇しました。これは前年度より3,739円(1.6%)の増加です。

この賃金上昇の背景には、介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算といった制度の影響が大きいと考えられます。これらの制度は、介護サービス事業所における介護職員の賃金改善に充てることを目的とした加算制度です。この制度により、多くの事業所で介護職員の給与が引き上げられています。

賃金の上昇は、介護職員の生活の安定につながります。生活に余裕ができることで、仕事に専念できる環境が整備されつつあります。また、賃金が上がることで、仕事に対するモチベーションが向上し、より質の高いケアの提供につながっています。

さらに、「給料が安い」というイメージが改善されつつあり、新規参入者の増加にもつながっています。これは人材確保の面でも大きな効果を発揮しています。

加算の取得要件として、キャリアパス要件が設定されていることも重要です。これにより、職場内でのキャリアアップの道筋が明確になり、長期的な視点でのキャリア形成が可能になっています。

ただし、まだ課題も残されています。例えば、事業所によって加算の取得状況に差があることや、加算額の一部しか賃金改善に充てられていないケースもあるとの指摘もあります。また、他業種と比較するとまだ賃金水準が低いという現実もあります。

今後は、さらなる処遇改善と共に、介護の仕事の専門性や価値を社会に広く認知してもらうための取り組みも必要でしょう。介護職の仕事がより魅力的な職業として認識されることで、人材の確保と定着がさらに進むことが期待されます。

労働時間・休暇制度の改善が及ぼす効果

介護職の離職率低下には、労働時間の適正化や休暇制度の充実が大きく寄与していると考えられます。

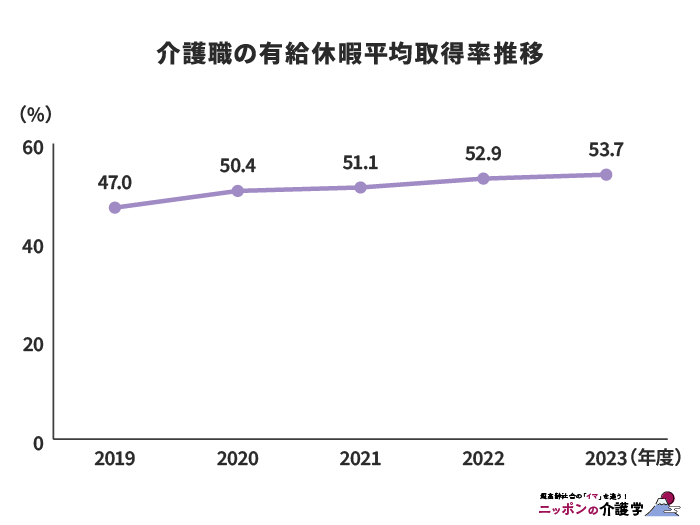

実際、介護労働安定センターの調査によると、2023年度の有給休暇取得率は53.7%にまで上昇しました。この数字は、過去5年間で着実に上昇しており、介護業界全体で働き方改革が進んでいることを示しています。

さらに、多くの事業所で、シフト制の柔軟化が進んでいます。固定シフトから選択制シフトへの移行や、短時間勤務の導入など、個々の生活スタイルに合わせた勤務形態の選択肢が増えています。これにより、育児や介護といったライフイベントと仕事の両立がしやすくなっています。

夜勤の負担軽減も重要な課題です。夜勤回数の上限設定や、夜勤専門職員の採用など、様々な工夫が行われています。また、夜勤後の十分な休息時間の確保や、夜勤手当の増額など、夜勤に対する配慮も進んでいます。

育児休業や介護休業の取得促進、短時間勤務制度の充実など、家庭生活との両立を支援する取り組みも増えており、職員の心身の健康維持や、仕事と家庭の両立による定着率向上、多様な人材の確保(育児中の女性、介護中の中高年など)、業務の効率化・生産性の向上、職場の活性化などの効果が見られています。

しかし、介護現場特有の課題も残っています。例えば、利用者の状態急変時の対応や、職員の急な欠勤時のシフト調整など、予定通りにいかないことも多々あります。そのため、十分な人員の確保や、緊急時のバックアップ体制の整備など、柔軟な対応ができる体制づくりも重要です。

また、ワークライフバランスの実現は、単に制度を整備するだけでは不十分です。管理職の理解と率先垂範、職場全体での意識改革が不可欠です。「働き方改革」を単なるスローガンにとどめず、具体的な行動に移していくことが、介護職の離職防止につながるのです。

介護職の離職率をさらに低下させるための対策

これまで見てきたように、介護職の離職率は確かに改善傾向にあります。しかし、介護業界の人材不足は依然として深刻な問題です。この章では、介護職の離職率をさらに低下させるための具体的な対策について考えていきましょう。

効果的な人材育成・研修プログラムの設計

介護職員の専門性を高め、やりがいを持って働き続けられるようにするためには、効果的な人材育成・研修プログラムの設計が不可欠です。介護労働安定センターの調査によると、自分の能力アップに役立った研修として「感染症」(43.3%)、「認知症の基礎的理解」(42.9%)が上位に挙げられています。

この結果から、現場で直接役立つ実践的な研修が職員から高く評価されていることがわかります。しかし、効果的な人材育成は単に知識やスキルを教えることだけではありません。職員一人ひとりの成長を支援し、キャリアビジョンを実現するための包括的なプログラムが必要です。

まず、新人、中堅、リーダー、管理職など、キャリアステージに応じた階層別研修の実施が重要です。それぞれの立場で必要なスキルは異なります。新人には基本的な介護技術や接遇マナーを、中堅職員にはより高度な介護技術やリスクマネジメント、リーダーにはチームマネジメントやコーチングスキルを、管理職には経営的視点やリーダーシップスキルを学ぶ機会を提供することで、段階的なスキルアップを図ることができます。

日々の業務の中で先輩職員から学ぶOJT(On-the-Job Training)も、非常に効果的な学習方法です。これを体系化し、計画的に実施することで、より効果的な学習が可能になります。例えば、OJTチェックリストを作成し、習得すべきスキルを明確化することで、指導する側も指導される側も目標を共有しやすくなります。

施設内だけでなく、外部の研修に参加する機会を設けることも重要です。外部研修では、新しい知識や技術、他の施設の取り組みなどを学ぶことができます。これにより、自施設の強みや弱みを客観的に把握し、改善につなげることができます。また、他の施設の職員との交流は、モチベーション向上にもつながります。

資格取得支援も重要です。介護福祉士や介護支援専門員(ケアマネージャー)などの資格取得を支援することで、職員のスキルアップとモチベーション向上につながります。具体的には、受験料の補助、勉強会の開催、試験休暇の付与などの支援策が考えられます。

実際のケースを基に多職種で検討を行う事例検討会も、効果的な学習方法です。様々な視点からケアを考えることで、総合的な判断力や問題解決能力が養われます。また、他職種との連携強化にもつながります。

興味深いことに、介護労働安定センターの調査では、今後受けてみたい研修として「薬の知識」(30.6%)、「精神保健(こころのケア、精神障がい)」(26.6%)が上位に挙げられています。この結果から、職員は医療的な知識や精神面でのケアに関する研修に高い関心を持っていることがわかります。これらのニーズに応える研修を提供することで、職員の満足度向上と離職防止につながるでしょう。

効果的な人材育成・研修プログラムは、専門性の向上によるケアの質の改善、職員の自信とモチベーションの向上、キャリアアップの実現、組織への帰属意識の強化、利用者や家族からの信頼向上など、多くの効果をもたらします。

ただし、研修を実施すれば良いというわけではありません。研修で学んだことを実践に活かせる職場環境づくりや、研修後のフォローアップも重要です。また、研修の効果を定期的に評価し、プログラムを改善していく姿勢も必要でしょう。

ワークライフバランスを重視した勤務体制の構築

介護職の離職を防ぐためには、仕事と私生活のバランスを取りやすい勤務体制の構築が不可欠です。介護の仕事は、シフト制や夜勤があるなど、生活リズムが乱れやすい特性がありますが、近年ではワークライフバランスを重視した様々な取り組みが行われています。

介護労働安定センターの調査によると、早期離職防止に効果的な取り組みとして、「仕事の内容は変えずに、労働時間や労働日を本人の希望で柔軟に対応している」という回答が52.5%にのぼります。この数字が示すように、労働時間や労働日の柔軟な対応は、離職防止に大きな効果を上げているのです。

具体的には、1ヶ月や1年単位の変形労働時間制を導入することで、繁忙期と閑散期の労働時間を調整し、より効率的な人員配置が可能になっています。これにより、職員の負担が平準化され、過度な労働を防ぐことができます。

また、フルタイムで働くことが難しい職員でも、正社員として働き続けられる短時間正社員制度を導入する施設も増えています。これにより、育児や介護との両立が可能になり、キャリアを中断することなく働き続けることができます。

これらの取り組みにより、職員の心身の健康維持や、仕事と家庭の両立による定着率向上、多様な人材の確保(育児中の女性、介護中の中高年など)、業務の効率化・生産性の向上、職場の活性化などの効果が見られています。

介護職のキャリアパス明確化と昇進・昇給制度の整備

介護職の離職を防ぎ、長期的なキャリア形成を支援するためには、明確なキャリアパスの提示と、それに伴う昇進・昇給制度の整備が不可欠です。将来の展望が見えることで、職員のモチベーション向上と定着率の改善につながります。

しかし、現状はまだ十分とは言えません。介護労働安定センターの調査によると、キャリアアップの機会に関する満足度は21.8%(「満足」と「やや満足」の合計)にとどまっています。

多くの事業所で、職員の能力や経験に応じて段階的に設定されたキャリアラダー(はしご)の導入が進んでいます。各段階で求められる能力や役割を明確にすることで、職員が自身の成長の道筋を具体的にイメージできるようになっています。例えば、「新人→一般職→副主任→→主任→管理者」といった具合に、段階的なキャリアアップの道筋を示すことで、職員の目標設定がしやすくなります。

また、管理職を目指す職員だけでなく、専門性を極めたい職員のためのキャリアパスも用意されるようになってきました。例えば、認知症ケアのスペシャリストや、リハビリテーション介護の専門家といった道筋です。これにより、職員の多様な志向に対応できるようになっています。

しかし、キャリアパスの明確化と昇進・昇給制度の整備には、いくつかの課題もあります。小規模事業所では、ポストの数に限りがあり、昇進の機会が少ないという問題があります。また、介護報酬の制約により、大幅な賃金アップが難しいという現実もあります。

さらに、管理職になることで直接介護から離れることへの抵抗感を持つ職員も少なくありません。「介護の仕事が好きだから」という理由で管理職への昇進を望まない職員もいるのです。

これらの課題に対しては、法人内での人事異動や出向制度の活用、介護報酬外の収入源(介護用品販売、食事提供サービスなど)の開拓、管理職でも一定の直接介護業務を担当する仕組みづくりなどの対策が考えられます。

また、キャリアパスを考える上で重要なのは、単に「上へ上へ」と昇進していくだけでなく、「専門性を深める」「横へ広がる」といった多様なキャリアの形を認めることです。例えば、認知症ケアのスペシャリストとして高度な専門性を身につけていく道筋や、介護職から相談員へと職種を変更していく道筋など、様々なキャリアの形を提示することが大切です。

キャリアパスの明確化と昇進・昇給制度の整備は、単に離職防止だけでなく、介護職全体の社会的地位向上にもつながる重要な取り組みです。長期的な視点で、継続的に改善を重ねていくことが求められます。

そして何より重要なのは、キャリアパスや昇進・昇給制度を単なる「仕組み」で終わらせないことです。個々の職員の思いや希望に寄り添い、その人らしいキャリアを一緒に考え、支援していく姿勢が大切です。そうすることで、職員一人ひとりが自分の未来に希望を持ち、やりがいを感じながら長く働き続けられる職場づくりにつながるのです。

ICT・介護ロボットのさらなる活用による業務効率化

介護現場におけるICT(情報通信技術)や介護ロボットの活用は、業務効率化を通じて職員の負担軽減に大きく貢献し、離職防止につながっています。介護労働安定センターの調査によると、ICT機器等の導入状況において、「利用者情報(ケア記録・ケアプラン等)の入力・保存・転記の機能」を導入している事業所は66.2%にも上ります。この数字は、ICT化が着実に進んでいることを示しています。

特に介護記録のICT化は多くの事業所で進んでいます。タブレットやスマートフォンを使用した介護記録システムの導入により、記録作業の効率化と情報共有の円滑化が図られています。以前は紙ベースで行っていた記録作業が、端末上で簡単に入力できるようになり、記録にかかる時間が大幅に短縮されました。また、入力された情報はリアルタイムで共有されるため、職員間の情報伝達もスムーズになっています。

見守りセンサーの導入も進んでいます。利用者の状態を24時間モニタリングする見守りセンサーにより、夜間の巡回頻度が減少し、職員の負担が軽減されています。例えば、ベッドからの離床を感知するセンサーを導入することで、利用者の転倒リスクを低減しつつ、職員の見守り負担を軽減することができます。また、異常の早期発見にもつながり、利用者の安全確保にも貢献しています。

移乗支援ロボットの導入も広がっています。介護職員の離職理由の一つに「身体的負担」がありますが、この移乗支援ロボットの導入により、その負担が大きく軽減されています。

AI(人工知能)を活用したケアプラン作成支援システムも登場しています。AIによるデータ分析を活用し、より効果的なケアプランの作成が可能になっています。これにより、ケアマネジャーの業務効率化と、より質の高いケアの提供が実現しています。例えば、過去のケアプランデータと利用者の状態変化のデータを分析することで、より効果的なケアの提案が可能になっています。

これらの技術導入による効果は多岐にわたります。業務の効率化による残業時間の削減、身体的負担の軽減によるケガや腰痛の予防、精神的負担の軽減によるストレスの軽減、データの可視化による科学的介護の実現、若い世代にとっての職場の魅力向上などが挙げられます。

しかし、ICTや介護ロボットの導入には課題もあります。まず、導入コストの問題があります。特に小規模事業所では、高額な機器の導入が経営を圧迫する可能性があります。この課題に対しては、国や自治体による補助金制度の活用や、リース契約の活用などの対策が考えられます。

さらに、利用者やその家族の理解を得ることも重要です。「ロボットに介護されたくない」という感情を持つ利用者もいるでしょう。この課題に対しては、導入の目的や効果を丁寧に説明し、理解を求めていく努力が必要です。実際に機器を体験してもらうなど、具体的なメリットを実感してもらうことも効果的です。

プライバシー保護の問題も無視できません。見守りセンサーなどは、利用者のプライバシーを侵害する可能性があるため、慎重な運用が求められます。データの取り扱いに関する明確なルールの策定と、それを遵守する組織文化の醸成が必要です。

これらの課題を克服しつつ、さらなる技術導入を進めていくことが、今後の離職率低下につながるでしょう。同時に、技術に頼りすぎず、人の温かみのあるケアとのバランスを取ることも重要です。介護の本質は、人と人とのつながりにあることを忘れてはいけません。

外国人介護人材の活用と定着支援策

介護人材不足の解消策の一つとして、近年注目されているのが外国人介護人材の活用です。介護労働安定センターの調査によると、外国人労働者の受け入れ意向について、全体の45.1%の事業所が前向きな姿勢を示しています。この数字は、前年度から大幅に増加しており、外国人介護人材の活用に対する認識が大きく変わってきていることがわかります。

外国人介護人材の受け入れには、主に以下のような制度があります。

- 経済連携協定(EPA)に基づく外国人介護福祉士候補者の受け入れ

- 在留資格「介護」による受け入れ

- 技能実習制度による受け入れ

- 特定技能制度による受け入れ

これらの制度を活用し、多くの事業所が外国人介護人材の受け入れを進めています。外国人介護人材の活用には、人材不足の解消だけでなく、多様性の促進や国際交流の推進といった副次的な効果も期待されています。

ある事業所では、外国人介護人材の受け入れをきっかけに、職場全体でのコミュニケーションが活発になり、チームワークが向上したという報告もあります。また、利用者にとっても、異文化との触れ合いが新鮮な刺激となり、生活の質の向上につながったという事例もあります。

まとめ

介護職の離職率低下は、単に介護業界の問題ではありません。高齢化が進む日本社会全体の課題です。質の高い介護サービスを持続的に提供するためには、介護職が魅力的で、やりがいのある職業として認識され、多くの人々が長く働き続けたいと思える環境を作り出すことが不可欠です。

そのためには、介護の仕事の価値を社会全体で再評価し、適切な処遇と尊敬を与えることが必要です。介護職は、人の尊厳を支え、生活の質を向上させる重要な仕事です。この仕事の重要性を社会全体で認識し、支援していく姿勢が求められています。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 0件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定