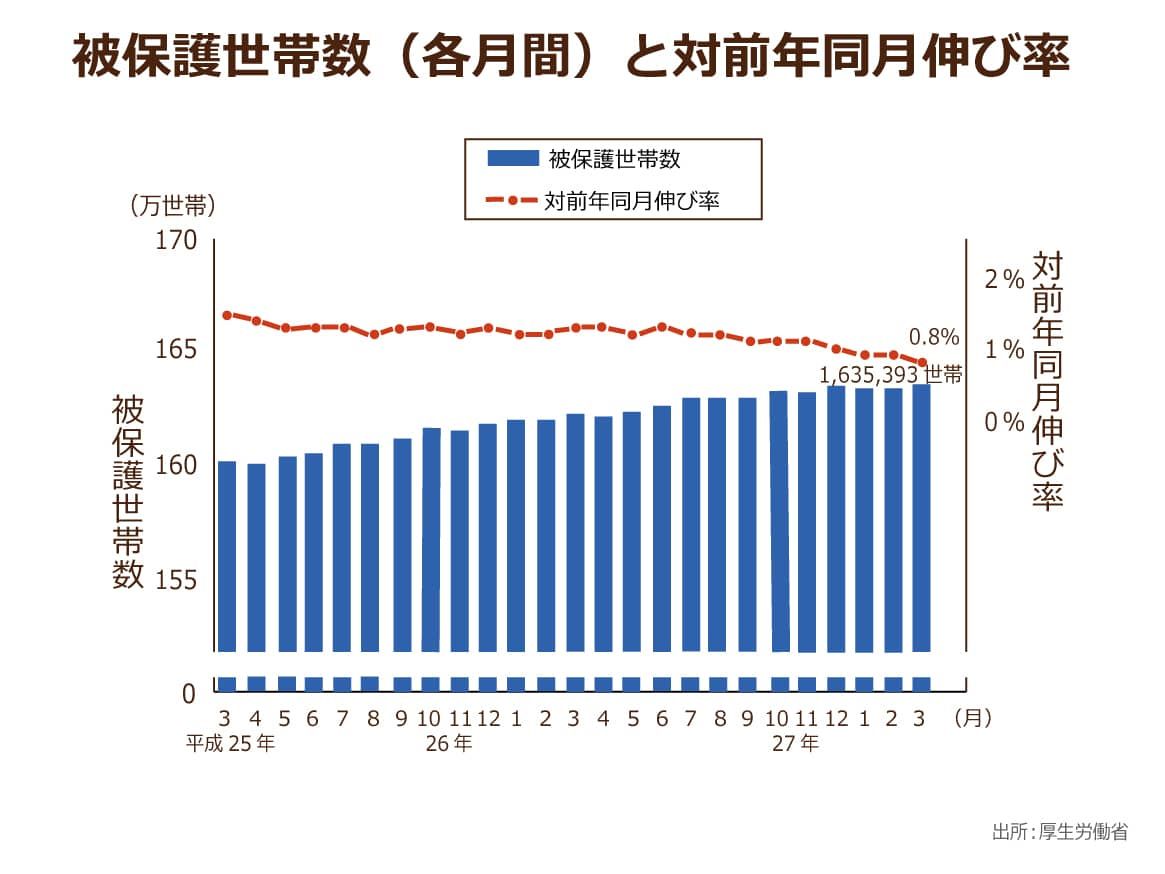

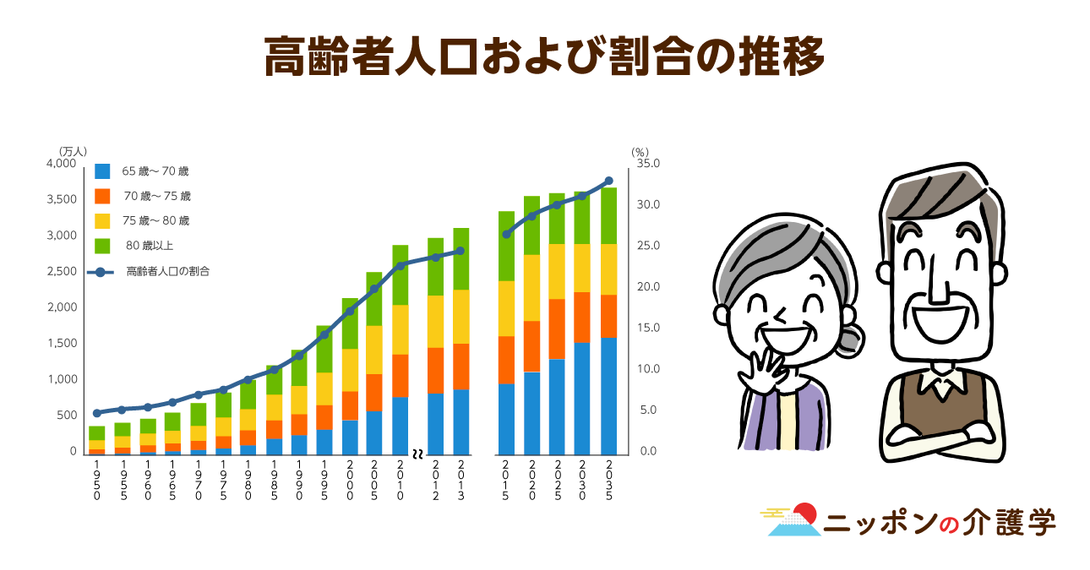

厚生労働省は、今年3月に生活保護を受給した世帯は163万5393世帯と発表しました。前月比2447世帯増となり、3か月ぶりに過去最高を更新しました。前年同月比では、12,934世帯の増加となっています。

世帯類型別に見ると、実に、高齢者単身世帯が46.0%を占めています。前年同月比では5.3%もの増加で、高齢者単身世帯の窮乏ぶりが見て取れます。一方、現役世代は景気回復の影響などから生活保護受給世帯数は前年同月比で-3.4%と減少しています。

2015年の一人暮らし高齢者は、約600万人にまで上ります(推計値)。その半数である約300万人が、生活保護水準以下の年金収入しかありません。しかし、生活保護を受給している高齢者は、そのうちの約70万人程度。実際は、生活保護を受給できる高齢者はまだ恵まれていると言えるのかもしれません。2015年の流行語大賞候補としてノミネートされた「下流老人」。この造語を作った藤田孝典氏によれば、「下流老人」とは、「生活保護基準相当で暮らす高齢者およびその恐れがある高齢者」のことを意味します。

300万人から70万人を引き、残った約230万人の高齢者に関しては、収入は生活保護水準であるにもかかわらず、生活保護を受けずに暮らしているのです(各数字は内閣府発表の「平成22年版男女共同参画白書」より算出。

65歳以上の相対的貧困率は22.0%で、単身高齢男性のみの世帯だと38.3%、単身高齢女性のみの世帯だと52.3%。

相対的貧困率とは「平均的な収入を得ている人の半分以下の収入で生活している人(平成24年のデータでは122万円)」の割合)。

今後、下流老人が生活保護受給に走れば、高齢者受給世帯のさらなる増加を招くでしょう。

老老介護、無理心中、介護殺人…。病気や介護をきっかけに社会問題が続出

貧困に陥る理由は人それぞれですが、「病気」や「介護」をきっかけに生活苦に至る例が見られます。

ガンや脳卒中などの思い病気にかかり、多額の医療費負担に耐え切れないケース(1か月の負担額は23~34万円程度と言われる)や、病気から回復したものの、働けず収入が得られず生活保護に頼らざるを得ない高齢者もいます。

家族の介護により、貧困に陥る例も後を絶ちません。いわゆる「老老介護」により、要介護者と介護者が共倒れになるケースです。

厚生労働省の国民生活基礎調査によると、要介護者等からみた主な介護者の続柄は配偶者が25.7%、子が20.9%、子の配偶者が15.2%となっています。

要介護者等と同居している主な介護者の年齢をみると、男性では64.9%、女性では61.0%が60歳以上となっており、「老老介護」の世帯が相当数存在するとわかります。

資金的余裕があれば高齢者施設を利用することも可能でしょう。しかし、比較的廉価だと言われる特別養護老人ホームでも、月額利用料は要介護3で約87,000円です(多床室の場合)。

それ以外に理美容代やおむつ代、レクリエーションに伴う負担金などがかかるため、低年金世帯にとっては高負担です。

そのため、在宅での介護を余儀なくされ、経済的余裕がないことから、医療、介護サービスの受給を控える高齢者も出てくることでしょう。

その結果、介護者にストレスが溜まり、最悪の場合、介護殺人や無理心中に至ることもあります。

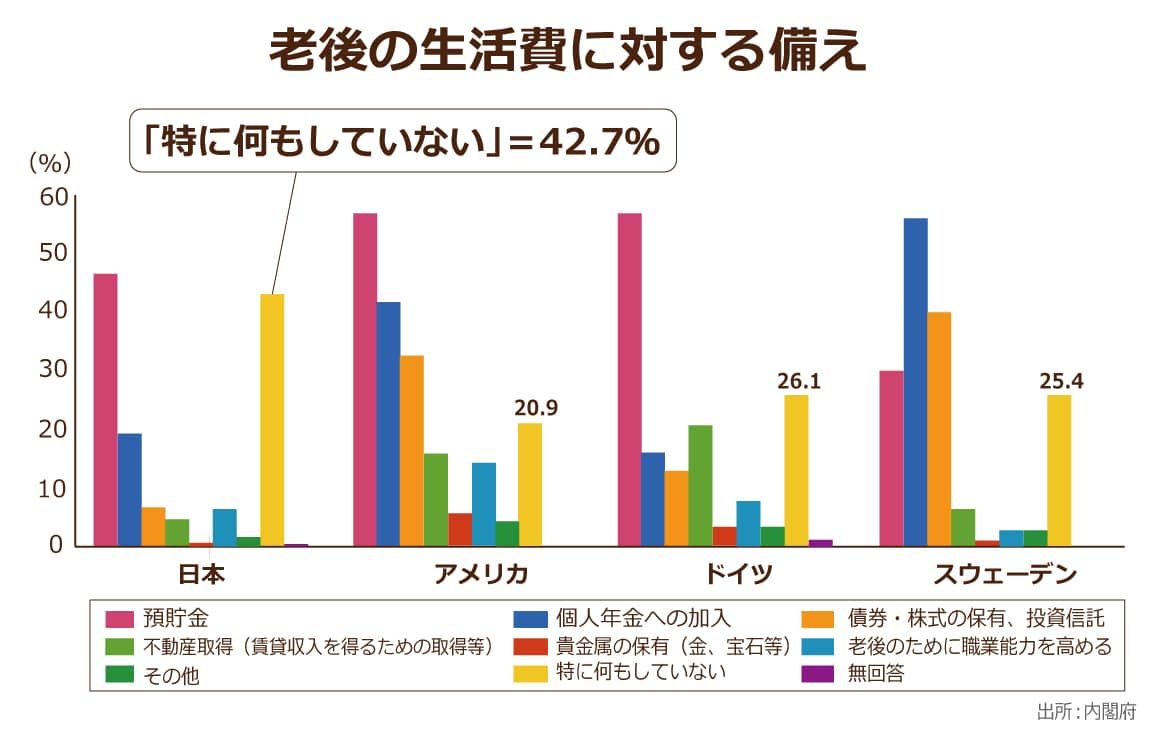

老後の準備をしていない高齢者は4割以上も!? アメリカやドイツなどの国際比較でも突出して高い数字に…

貧困に陥らないためには、日頃からの備えが大事です。ところが、約4割もの高齢者が老後の経済生活の備えを何らしていないことがわかりました。

内閣府「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」(平成27年)において、50代までに老後の経済生活に備えて行ったことを尋ねると、「特に何もしていない」と回答した高齢者は42.7%に上ります。

アメリカやドイツ、スウェーデンにおいては、その割合は20%代に留まっており、日本の数値が際立って高いとわかります。

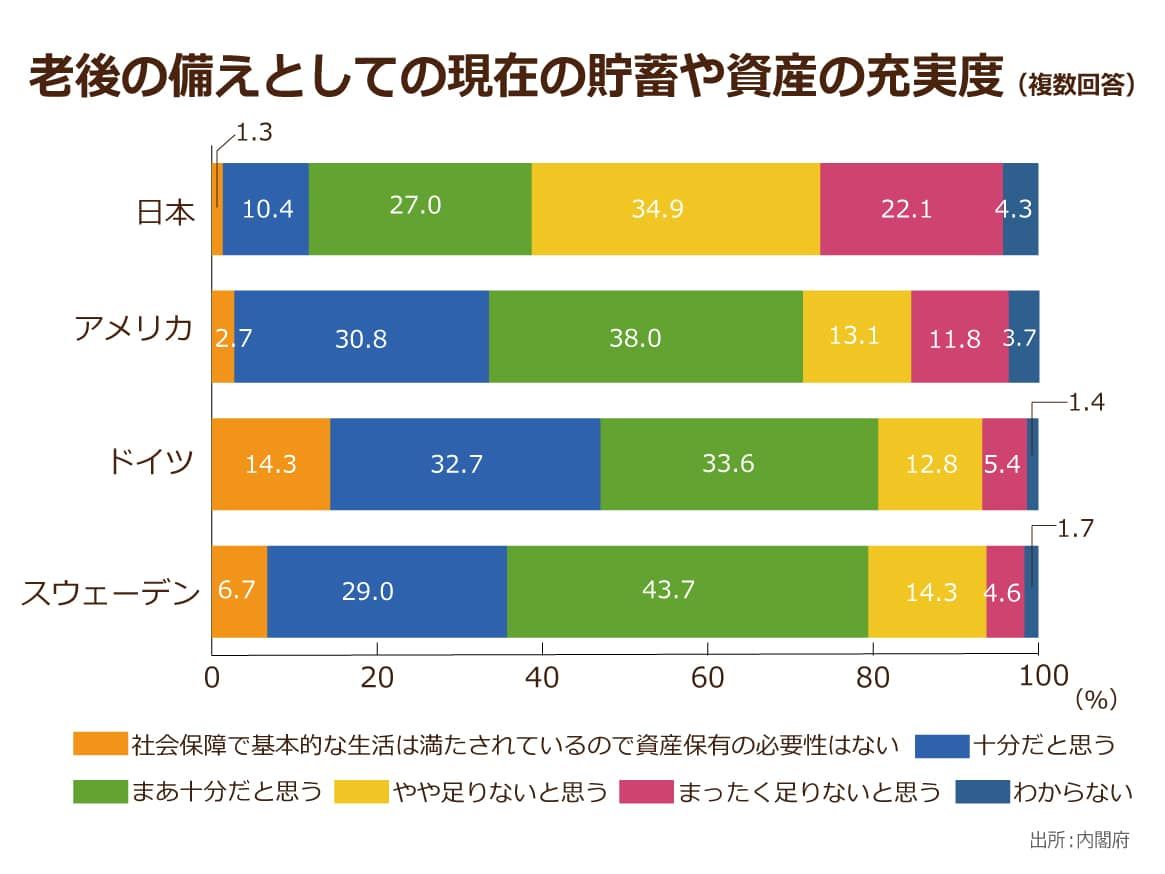

現在の貯蓄や資産は足りないと考える高齢者の割合(「やや足りない」と「まったく足りない」の合計)は、日本57.0%、アメリカ24.9%、スウェーデン18.9%、ドイツ18.0%でした。

日本人高齢者の約半数は、老後の生活費に不安を感じているものの、約4割は預貯金や個人年金への加入といった生活防衛策を講じず、無策状態という現状が浮かび上がってきます。

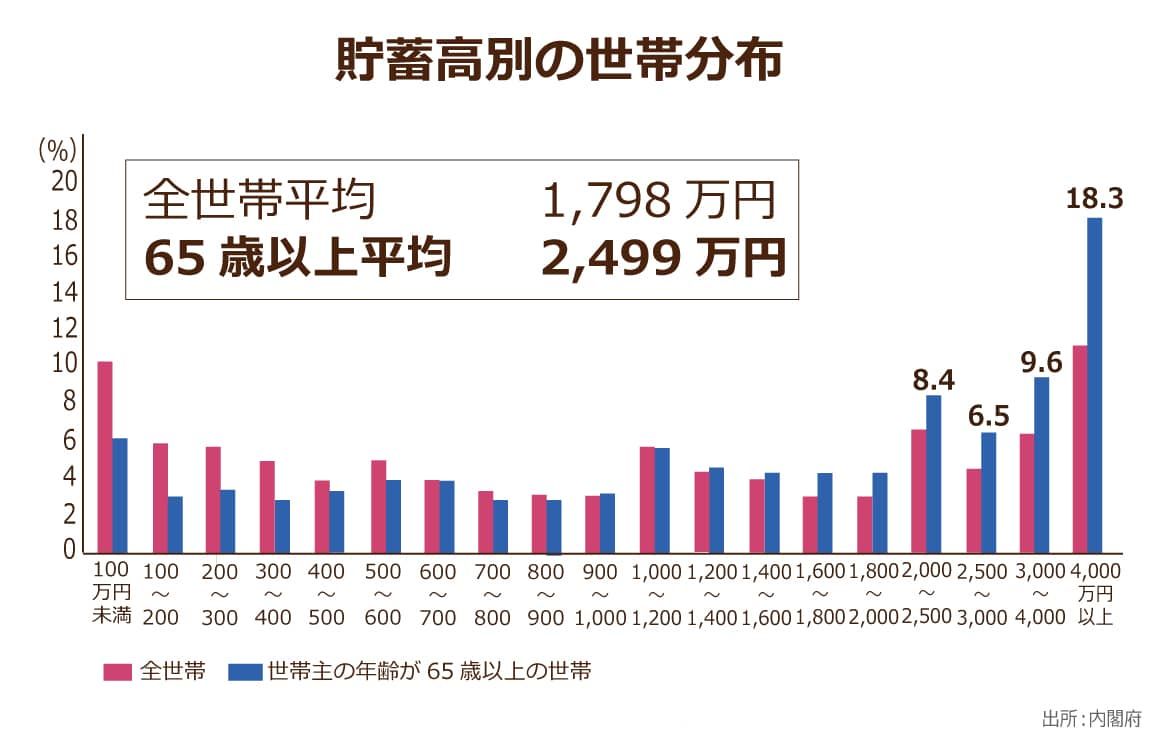

65歳以上の世帯の貯蓄平均は2,499万円!高齢者間の激しい貯蓄格差が浮き彫りに

高齢者の貧困が社会問題になっている一方、金銭的な不安を感じず、老後生活を謳歌している高齢者がいることも事実です。平成28年版高齢社会白書によると、老後の暮らし向きについて「心配ない」と感じている人の割合は71.0%でした。

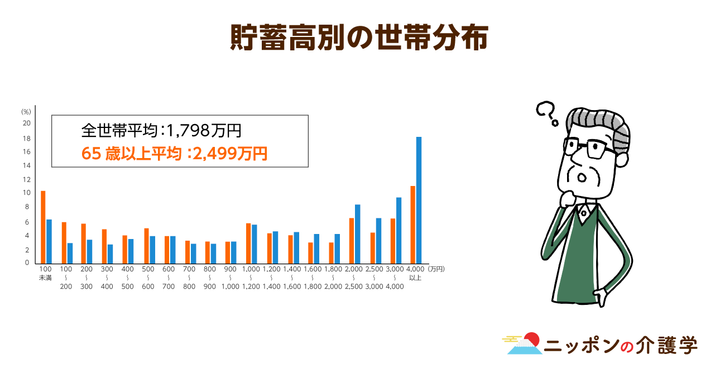

下記は、高齢者の貯蓄をグラフ化したものです。

世帯主が65歳以上の世帯の貯蓄は全世帯平均の1.4倍、2,499万円に上ります。

また、貯蓄額が4,000万円以上の高齢者世帯は18.3%もおり、裕福な高齢者が一定数いることがわかります。

一方、貯蓄が100万円未満、100万円以上~200万円未満の高齢者がそれぞれ6.1%、3.1%と合計すると約10%います。

これらのデータから、現在の日本では、高齢者間の貯蓄格差は激しく、低貯蓄世帯は病気や介護の負担に耐え切れず、貧困化を余儀なくされていると言えそうです。

また、内閣府発表の「高齢者の経済生活に関する意識調査(平成23年)」によると、高齢者の62.3%が「病気・介護の備え」を貯蓄の目的としており、貯蓄額が多い世帯は意識して老後に備えていると見られます。

日本人高齢者が働く理由は「お金のため」へシフト。5年前は「経験を生かしたい」だったのに…

老後の主な生活資金と言えば、公的年金。現行の公的年金制度は、国民年金と厚生年金の2種類。2016年の国民年金支給額(満額)は、78万100円。月額約65,000円に過ぎず、当然これだけでは生活できません。

厚生年金は、会社員や公務員などが加入する年金で、国民年金の上乗せとして支給されます。

2014年度の厚生年金支給額の平均は、148,000円(出典:厚生労働省年金局「平成26年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」)。

厚生年金の支給額は、現役世代での収入によって決まります。

サラリーマンの年収が下がり続けるなか、平均額を受け取れる保障などなく、自己防衛を図ることが必要になっています。

不足する老後の生活資金を手当てするため、「働く」ことはひとつの選択肢でしょう。

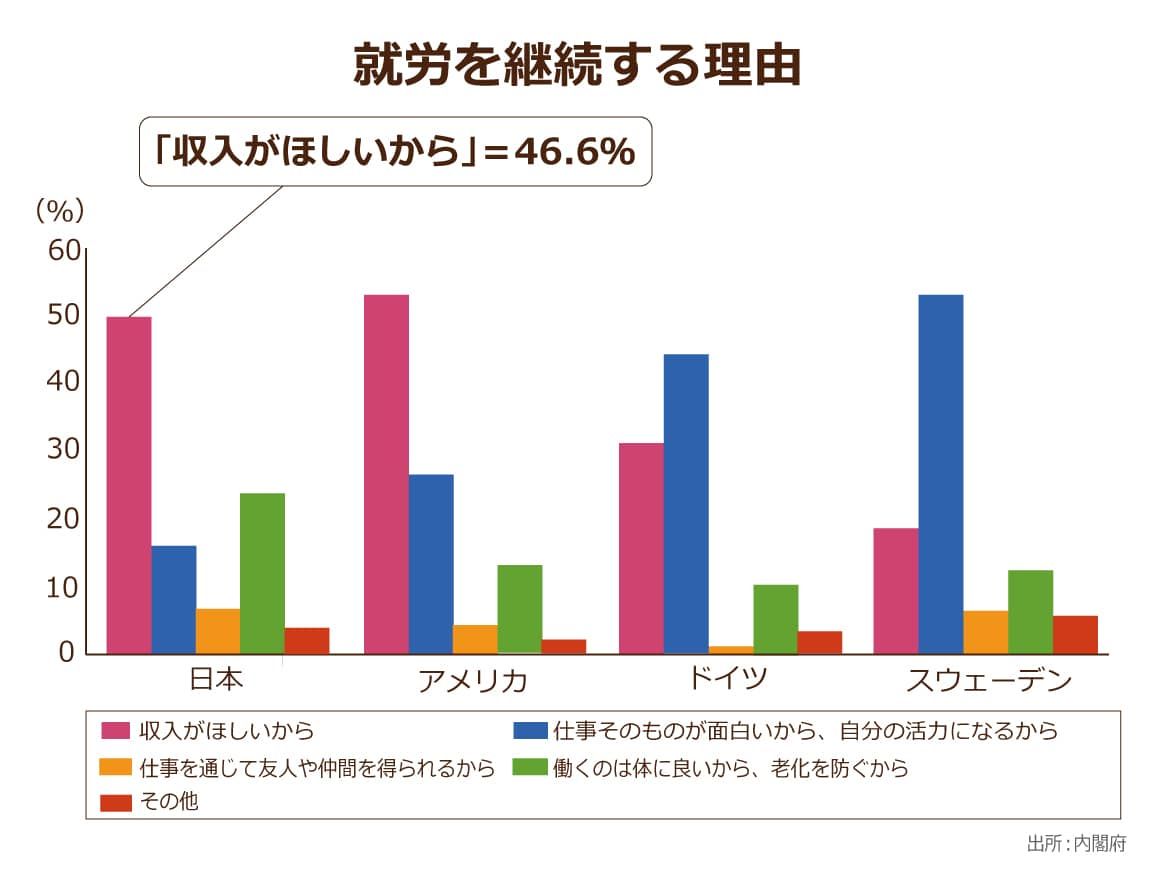

日本の高齢者の就労意欲は他国より高く、働く動機として最も多かったのが「収入が欲しいから」(49.0%)。

一方、ドイツやスウェーデンの高齢者の就労動機を見ると、「仕事そのものが面白いから、自分の活力になるから」(ドイツ48.9%、スウェーデン54.4%)となっています。

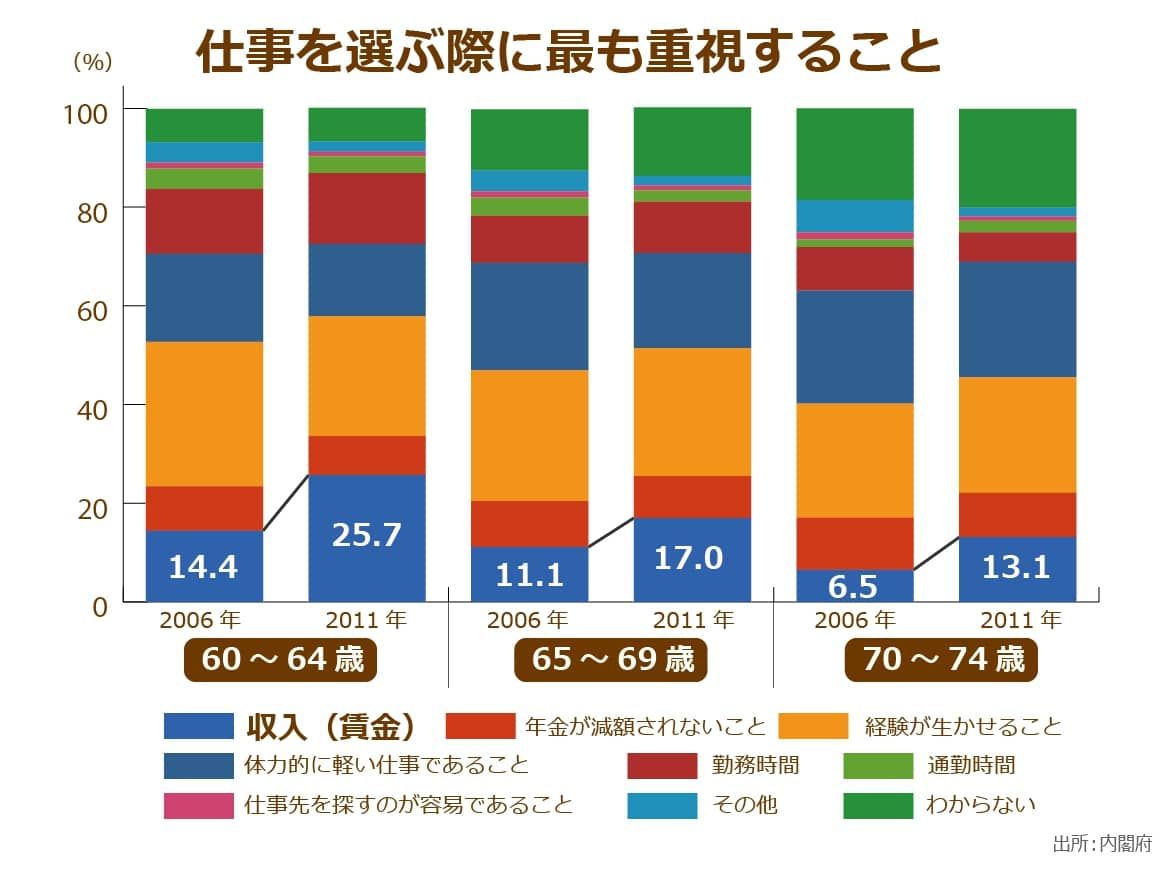

内閣府が行った調査によると、60~64歳において「仕事を選ぶ際に最も重視すること」のトップは「収入(賃金)」(25.7%)。

2006年と比較すると、5年後の2011年には10%以上増えていることがわかります。

かつての日本では、定年後働く主な動機といえばドイツやスウェーデンと同様、「自分の経験を生かしたい」でした。

ところが、低年金や景気悪化に伴い、就労動機が「お金」にシフトしているのです。

低年金により収入が減少する一方、介護保険料など諸経費は増加しており、今後も高齢者は生活苦を余儀なくされでしょう。また、単身高齢者世帯を中心に生活保護者の増加も懸念されます。

政府は社会保障改革を行っているものの、目に見える結果が出るのはだいぶ先のことです。現役世代は、高齢者の経済状況を直視し、働けるうちに老後に備えて対策を講じることが重要です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 19件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定