昨年1月27日に厚生労働省が発表した「新オレンジプラン(認知症施策推進総合戦略)」。

資料によると、2025年には認知症高齢者は700万人にも上る見込み。

なんと、高齢者の約4人に1人が認知症またはその予備軍という計算です。

高齢化の進展により、認知症高齢者は今後もますます増えていくでしょう。

新オレンジプランが目指しているのは「認知症の人が尊重され、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる社会」。医療、介護、生活支援などが一体となって提供され、認知症を患っても無理なく生活できる社会基盤の構築が急がれます。

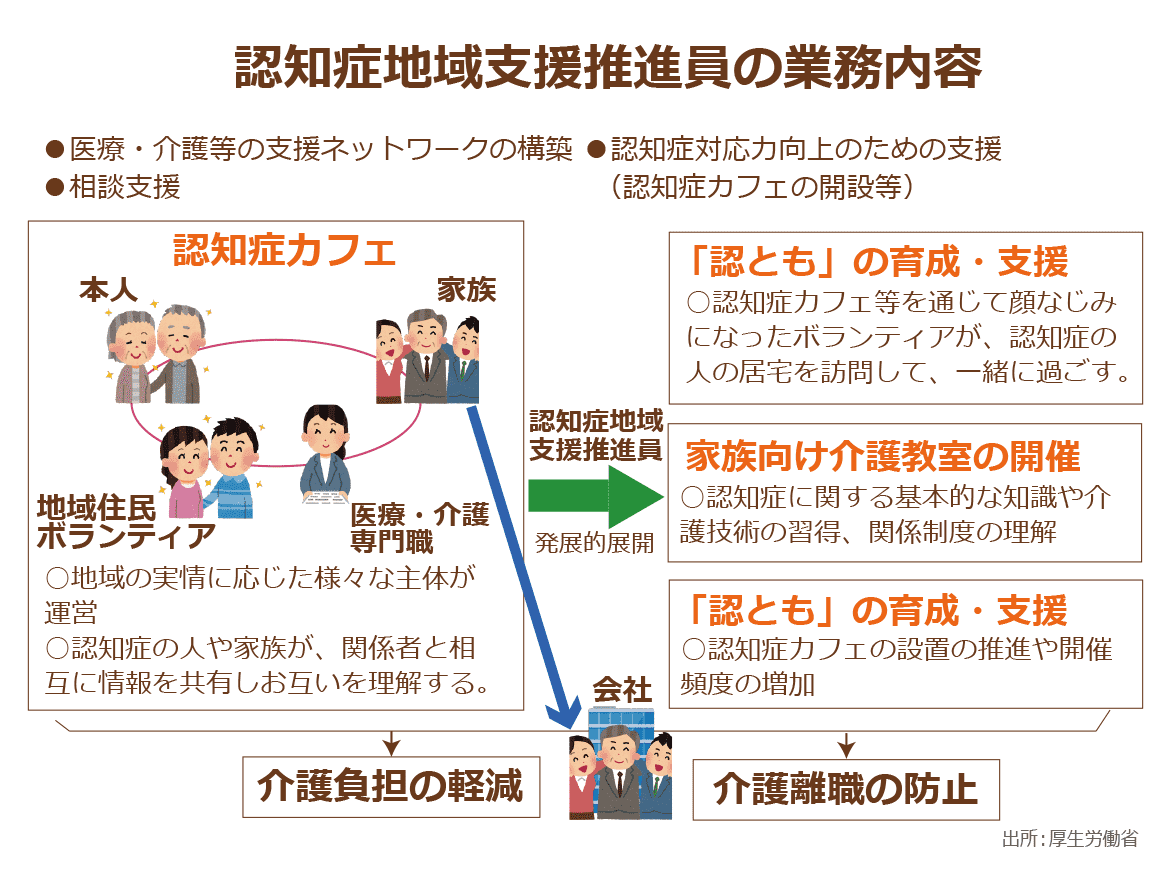

「認とも」「家族向け介護教室の開催」の2業務増…。認知症地域支援推進員の負担も増すばかり

施設から在宅へ、国の介護政策が変わりつつあるなか、認知症高齢者を地域でどのように支えるかが課題になっています。最もきめ細かなサービスが提供できるのは市町村でしょう。市町村は介護保険の保険者でもあり、認知症高齢者にとって身近な存在です。

厚生労働省の「市町村認知症支援施策推進事業」では、医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐコーディネーターの役割を担う「認知症地域支援推進員」の配置について記述があります。

認知症地域支援推進員は、認知症の医療や介護における専門的知識および経験を持つ医師や看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士などのほか、認知症介護指導者養成研修修了者などが該当し、市町村は地域の実情に応じて一人以上配置することができます。

下記の通り、認知症地域支援推進員の業務は多岐に渡ります。今年4月1日より、『「認とも」の育成・支援』と「家族向け介護教室の開催」が業務に加わりました。

- 認知症の人にその状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、介護・医療・地域サポートなどの各サービスの連携支援

- ・地元医師会や認知症サポート医などとのネットワークの形成

- ・情報交換や支援事例の共有などを目的とした連絡会議の設置

- 地域の認知症支援体制を構築し、地域の実情に応じて認知症の人やその家族を支援する事業の実施

- ・在宅介護サービス従業者に対する認知症研修の実施

- ・認知症高齢者を介護する家族に対するネットワーク構築を目的とした交流会の実施

- 4事業の実施に関する企画及び調整

- ・病院・介護保険施設等で認知症対応力向上を図るための支援事業

- ・地域密着型サービス事業所・介護保険施設等での在宅生活継続のための相談・支援事業

- ・認知症の人の家族に対する支援事業(認知症カフェの設置・開催、「認とも」の育成・支援、家族向け介護教室の開催)

- ・認知症ケアに携わる多職種協働のための研修事業

「認とも」は認知症カフェ運営のボランティアから選ばれる

今年4月1日に認知症地域支援推進員の新たな業務となった『「認とも」の育成・支援』と「家族向け介護教室の開催」について説明しておきましょう。

「認とも」とは、「認知症カフェなどを通じて顔なじみになったボランティアで一定の資質を有する者(例えば、認知症サポーターの上乗せ講座を修了した者)が、認知症地域支援推進員の企画・調整の下、認知症の人の居宅を訪問して、一緒に過ごす取り組み」(厚生労働省資料より抜粋)のことです。

簡単に書くと、認知症地域支援推進員が認知症カフェの運営に携わるボランティアから「認とも」を選び、認知症高齢者宅に話し相手として派遣するという内容です。

家族の仕事の都合や地理的事情からカフェに頻繁に通えない人の家を「認とも」が訪ね、高齢者本人と家族を支援します。

現状、認知症サポーターや学生、地域住民、元気な高齢者らが「認とも」を務める見込み。厚生労働省は自宅訪問を実施する市町村に対し、活動費を助成するため、本年度予算に26億円を計上しています。

「家族向け介護教室の開催」においては、認知症に関する基本的な知識や介護技術の習得、関係制度の理解などを目的に勉強会などを行います。

約6割の認知症カフェが、ボランティアの自己負担、または認知症高齢者本人や家族の負担で運営されているのが現状

「認とも」を選ぶと言っても、認知症カフェが機能していなければ絵に描いた餅。

認知症カフェでは、認知症高齢者本人はもちろん、その家族や関係者、医師、看護師、ケアマネージャーなど認知症に関わるさまざまな人が参加し、介護に関して情報交換を行っています。

カフェでは、お茶を飲みながら、日頃の介護の悩みについて相談したり、雑談に興じる姿があちこちで見られます。

室内には和気あいあいとした空気が流れていますが、その運営事情は厳しいと言わざるを得ません。

公益財団法人認知症の人と家族の会によると、支援スタッフの約4分の1は市民ボランティア。

運営費は200万円未満が約4割を占め、資金難に苦しんでいます。

運営費の財源は自己負担または本人負担が約6割を占めています。

主な収入源は利用料ですが、1回の利用料は200~300円の認知症カフェが一般的で、大した収入にはなりません。

無料のところもあり、ボランティア色が濃いものだと言えるでしょう。

| 市民ボランティア(24%) | |

| 介護職(14%) | |

| 家族会(12%) | |

| 認知症サポーター(12%) | |

| 医療職(11%) | |

| 行政社協職員(8%) | |

| その他(8%) | |

| 福祉職(7%) | |

| 医師(5%) | |

| 民生委員(2%) |

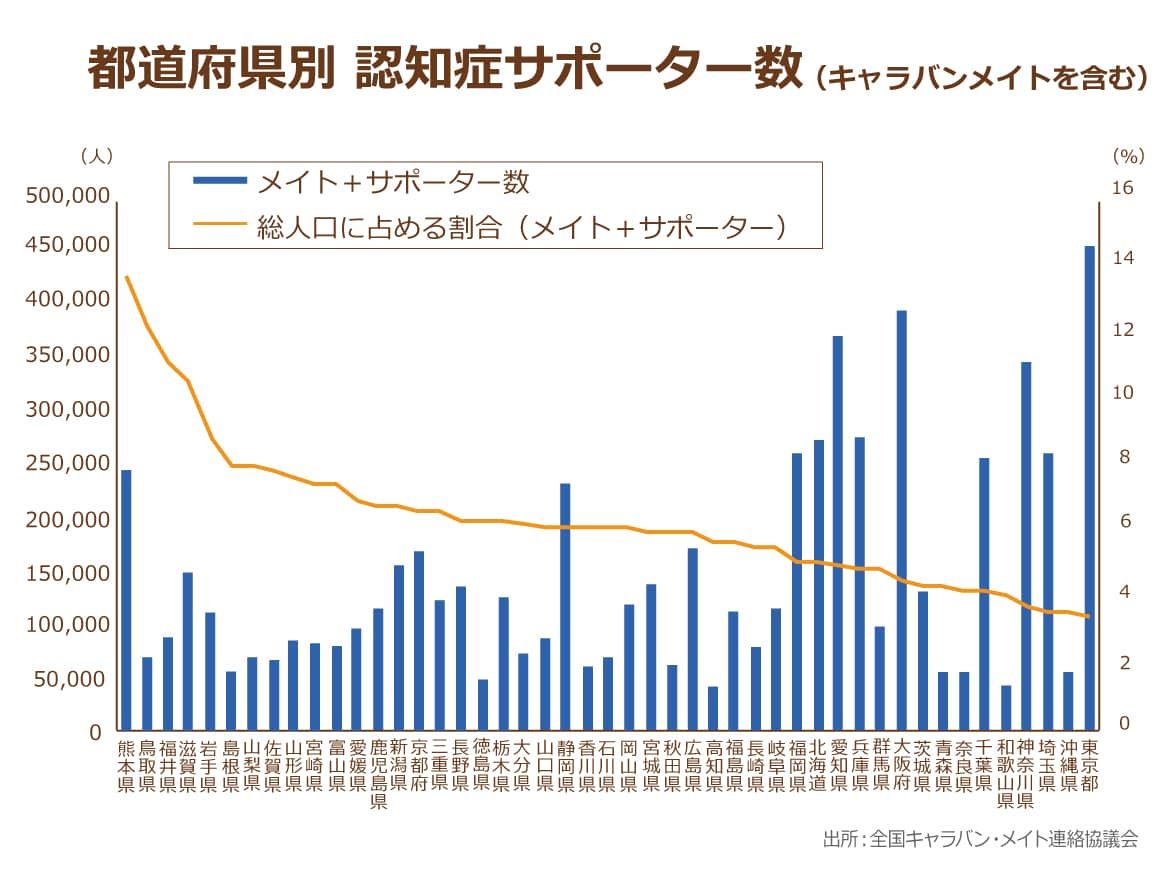

認知症サポーター数の割合が最も充実しているのは熊本県!ワースト1位は東京都!

「認とも」の担い手として期待される認知症サポーター。

認知症サポーター数は750万人(今年3月31日現在)を超え、2017年度末の目標人数である800万人は目の前。

認知症サポーターとは「認知症について正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支援する応援者」です(厚生労働省ホームページより)。

認知症サポーターになるには、キャラバン・メイト(認知症サポーター養成講座の講師)によって開催される「認知症サポーター養成講座」の受講が必要です。開催時間は概ね60~90分(内容によって異なる)。

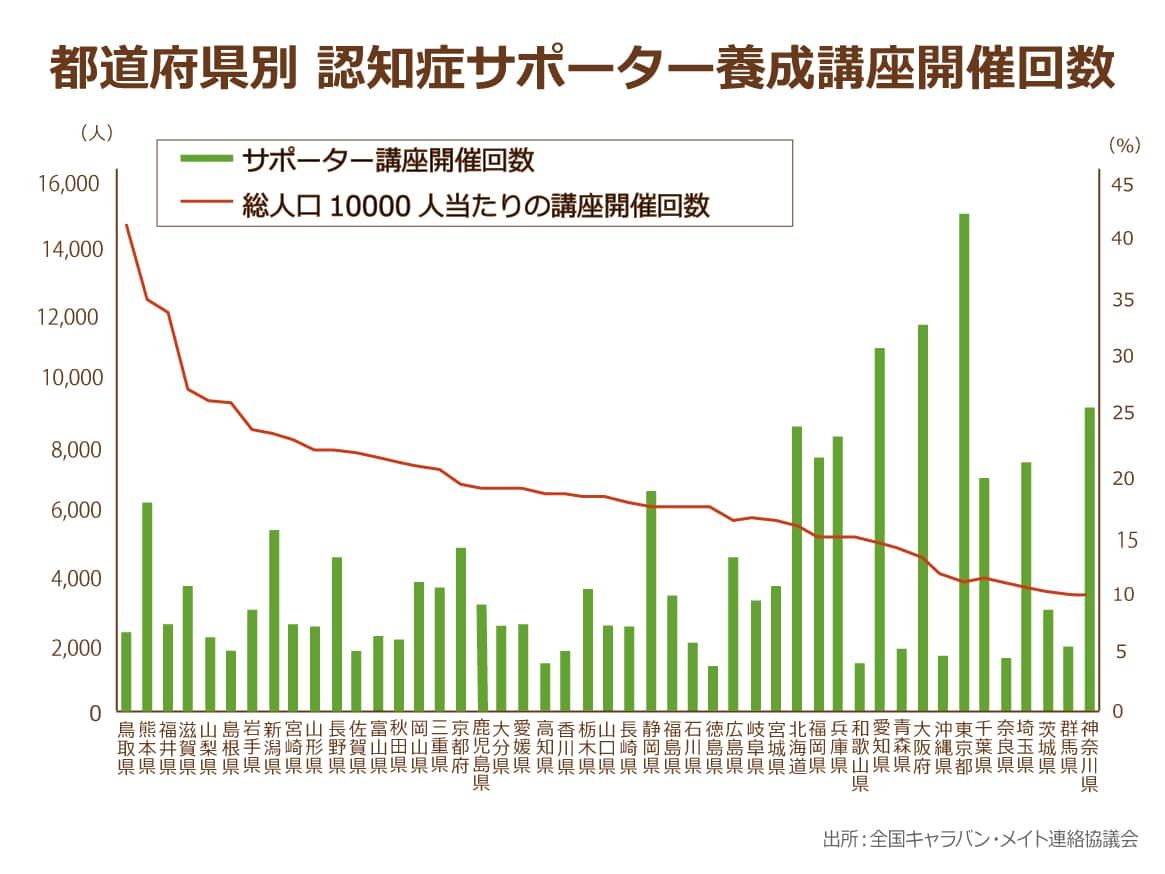

下記のグラフは、都道府県別認知症サポーターの人数と認知症サポーター養成講座の開催回数を表したものです。

データから課題として挙げられるのが、総人口1,000人当たりの講座開催回数で、東京都や埼玉県、千葉県などの大都市圏の回数が非常に少なくなっているのです。

つまり、現状では認知症サポーターが地域ごとに偏在しているということ。

こうした大都市圏では高齢者数が爆発的に増加すると予想されている中、こうした状況が続くと「認とも」の選定に支障を来すことも考えられます。

「認とも」「認知症カフェ」ともにボランティア頼みでは、安定的・継続的な運営は難しい!?

ここまで認知症地域支援推進員の業務内容を皮切りに、認ともや認知症カフェ、認知症サポーターと認知症に関わる諸制度について見てきました。認知症地域支援推進員を除いた3者は、いずれもボランティア頼みで安定性に欠ける印象です。

「認とも」では、認知症高齢者宅にボランティアが訪問するため、事故が起きないか心配です。

認知症カフェで顔なじみになったと言っても、相手は認知症。

高齢者本人がボランティアの顔を覚えているとは必ずしも言えず、金銭トラブルなどが発生しても不思議ではありません。

複数人での訪問を励行するなど事故防止策を講じる必要があります。

また、認知症に対する深い理解も求められます。

認知症カフェの運営難も気がかりです。

資金難、人材難のなかで継続的に認知症カフェを運営できるのか。

「認とも」は認知症カフェを基盤に成立するもの。

「制度はできたが機能せず」では意味がありません。

政府をはじめ市町村には実効性を担保する施策を期待したいものです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 5件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定