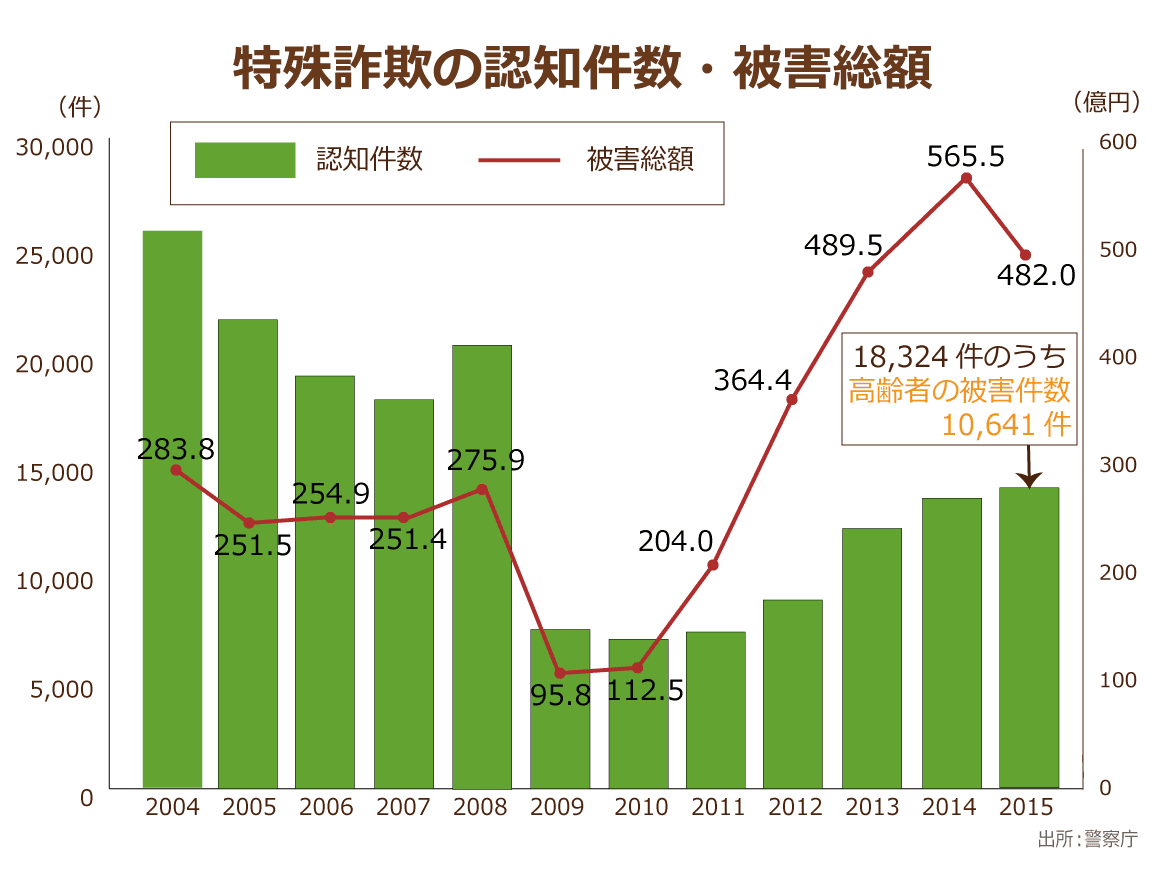

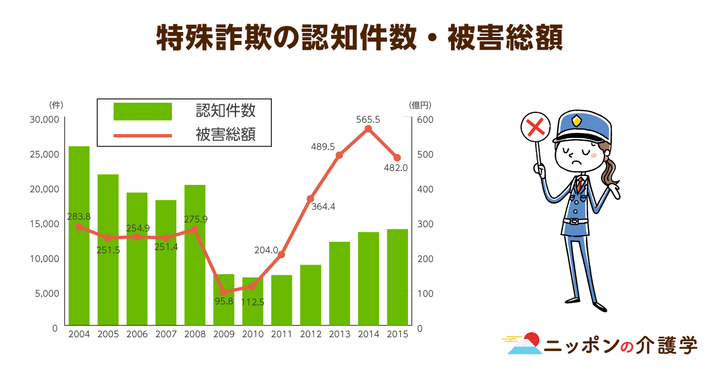

警察庁によると、2015年の特殊詐欺の認知件数は1万3,824件で、前年と比較して432件増加しました。このうち、高齢者が被害者となった特殊詐欺の件数は1万641件で前年比68件増。特殊詐欺被害者の約8割は高齢者だとわかります。

被害額は482億円と前年比83.5億円減となったものの、依然として深刻な状況です。

1件当たりの被害額は377.5万円。

コツコツ貯めてきたお金が一瞬にしてなくなり、茫然自失とする高齢者の姿が想像されます。

今回は、高齢者の資産を標的とした特殊詐欺の現状と課題について解説します。

「オレオレ詐欺」94.5%、「還付金等詐欺」93.6%。被害者の9割が高齢者であるケースも!

内閣府によると、「特殊詐欺」とは「被害者に電話をかけるなどして対面することなく欺き、指定した預貯金口座への振り込みやその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪の総称」と定義されています。

特殊詐欺は、「振り込め詐欺」と「振り込め詐欺以外の特殊詐欺」の2つに大別されます。

「振り込め詐欺」の代表格は、「オレオレ詐欺」や「架空請求詐欺」「還付金等詐欺」。

「振り込め詐欺以外の特殊詐欺」は、「金融商品等取引名目詐欺」「ギャンブル必勝情報提供名目詐欺」などが挙げられます。

これらの特殊詐欺のうち、警察庁が捜査、予防を強化しているのは「オレオレ詐欺」「還付金等詐欺」「金融商品等取引名目詐欺」です。

この3つの詐欺(警察内部では「重点3類型」と呼ぶ)は、高齢者の被害率が8~9割と高いのが特徴です(「オレオレ詐欺(94.5%)」「還付金等詐欺(93.6%)」「金融商品等取引名目詐欺(85.4%)」)。

「オレオレ詐欺」の犯人は現金を自宅まで取りに来る!?「電子マネー詐欺」にも注意!

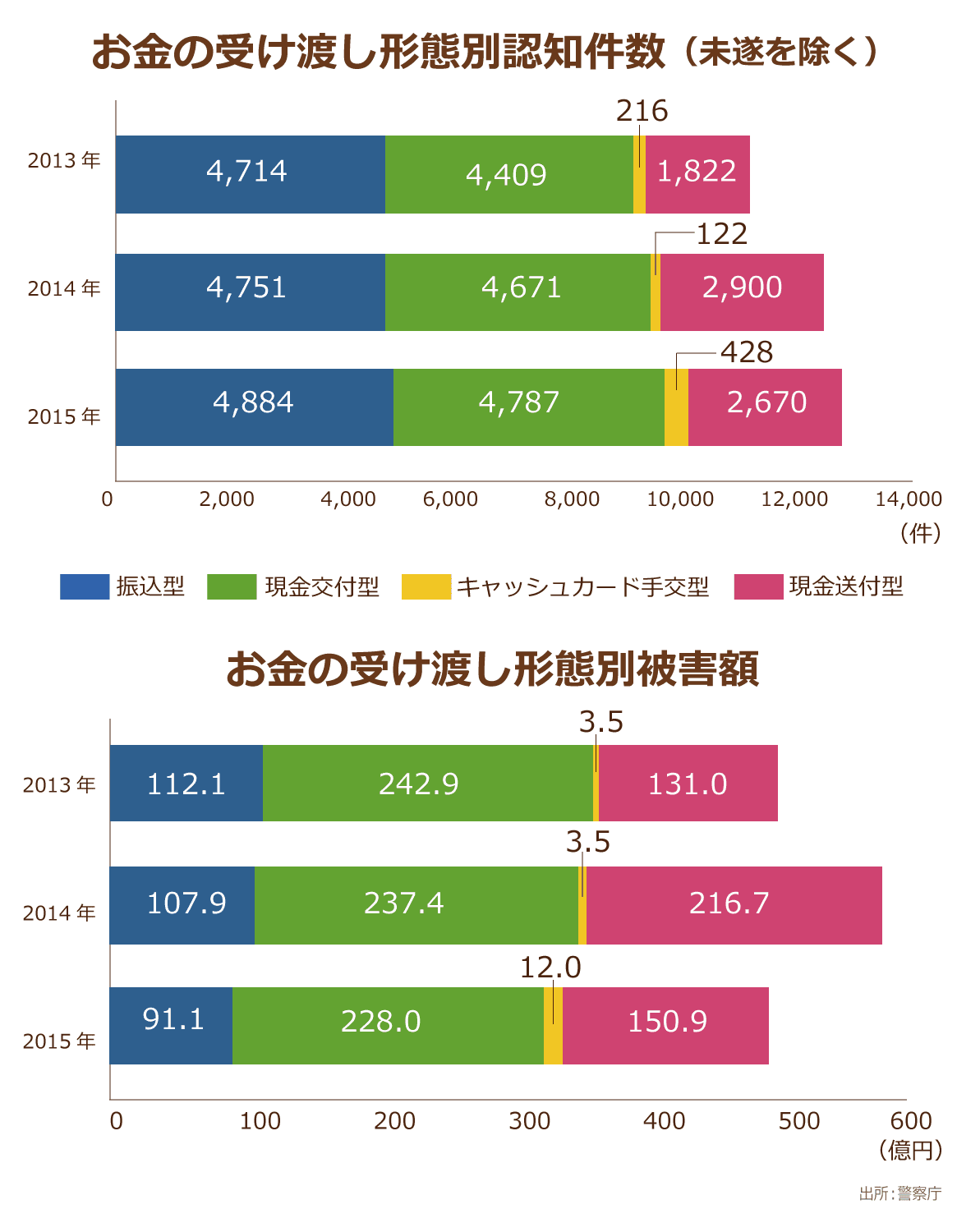

お金のだまし取られ方は「振込型」「現金手交型」「キャッシュカード手交型」「現金送付型」の4類型。

最も多いのは「振込型」で4,884件、次いで「現金交付型」4,787件、「現金送付型」2,670件となっています。

一方、被害額を見ると、「現金手交型」が228.0億円でトップ。

次いで「現金送付型」が150.9億円、続いて「振込型」が91.1億円などとなっています。

犯人は大胆にも現金を被害者宅まで受け取りに来ており、「オレオレ詐欺」に至っては約8割が「現金手交型」です。

昨年は、「現金送付型」が急増。警察庁の『「宅配便で現金送れ」はすべて詐欺』という広報活動のほか、被害金送付先として悪用された住所リストを警察庁が郵便・宅配事業者に提供した結果、認知件数は約230件減少し、443件の未然防止につながりました。

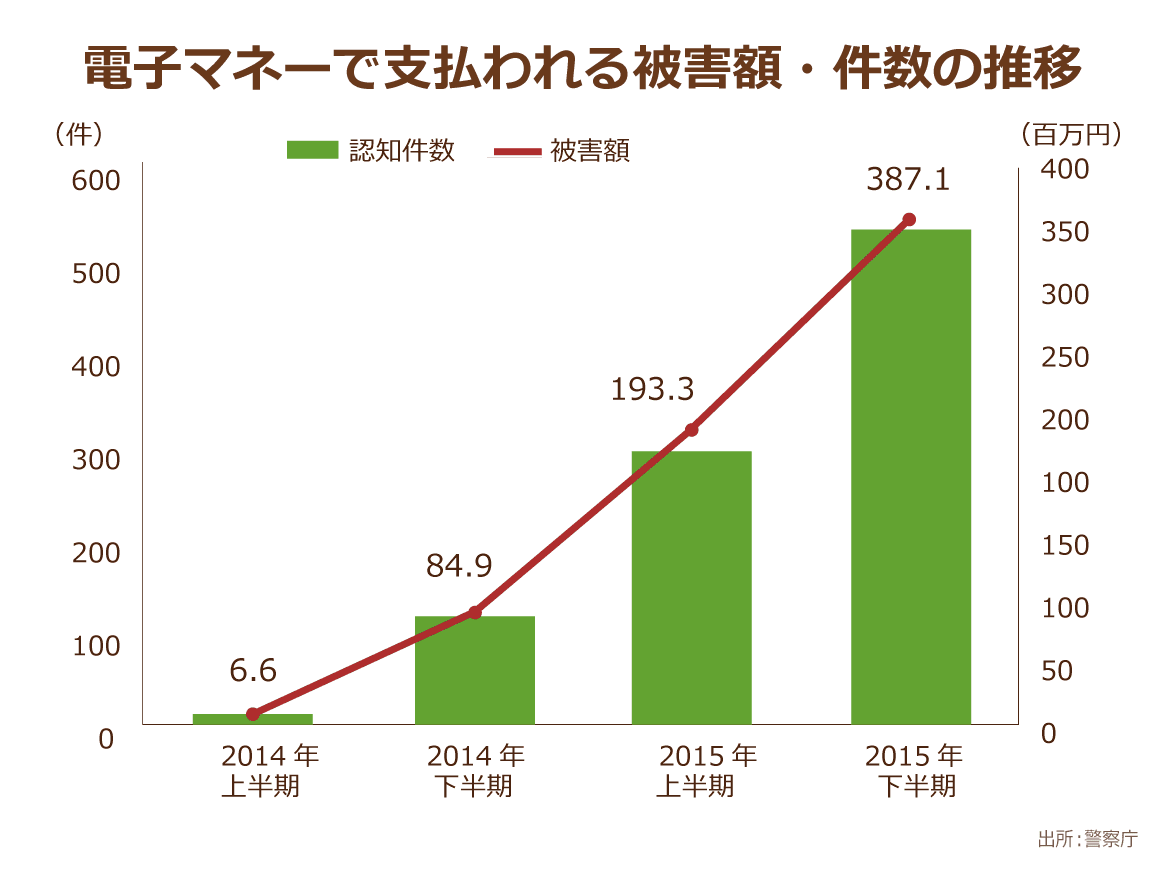

上述した4類型には当てはまらない、新たな手口も見られます。

それが「電子マネー」による現金授受です。

有料サイトの利用料金等を名目として、コンビニ等で電子マネー(プリペイドカード)を購入させ、そのIDを教えるよう要求。

カードの額面分の金額をだまし取る手口です。

その被害件数と被害額を表したデータを見てみましょう。

昨年上半期は547件を記録、被害額は約4億円にも上っています。

マイナンバーに便乗した詐欺も発生。高齢女性が詐欺の共犯者に仕立て上げられた事例も

警察が「重点3類型」に対し措置を取るなか、詐欺集団は新たな手口で高齢者をだまし続けています。それはマイナンバー制度に便乗した詐欺で、いまや全国で多発しています。実際に高齢者が被害に遭った事例を、2つご紹介しましょう。

- 市役所の職員を名乗る者が訪問し、「マイナンバーカードにお金がかかる」などと言われ、マイナンバーカードの登録手数料名目のお金をだまし取られる

- 公的な相談窓口を名乗る人物から電話があり、偽のマイナンバーを伝えられた後、別の人物からの電話で「公的機関に寄付をしたいので、マイナンバーを貸してほしい」と言われ、番号を伝えた。翌日、寄付を受けたとする機関を名乗る人物からの電話で「マイナンバーを教えたことは犯罪に当たる」と言われ、「記録を改ざんするため」という理由で現金をだまし取られる

昨年には、高齢女性が詐欺事件の共犯者に仕立て上げられる特殊詐欺事件が発生しました。

大阪府内に住む70代女性Aさんは、東日本大震災の被災地の仮設住宅購入に対し、名義貸しを承諾。

宅配便で4回、計2,800万円の現金を送りましたが、その送付先のいずれもが同じ手口でだまされた高齢女性宅でした。

詐欺グループは、だました高齢女性を経由して現金を受け取っていたのです。

この詐欺グループは逮捕され、被害は全国で40人、その総額は約5億円とみられています。

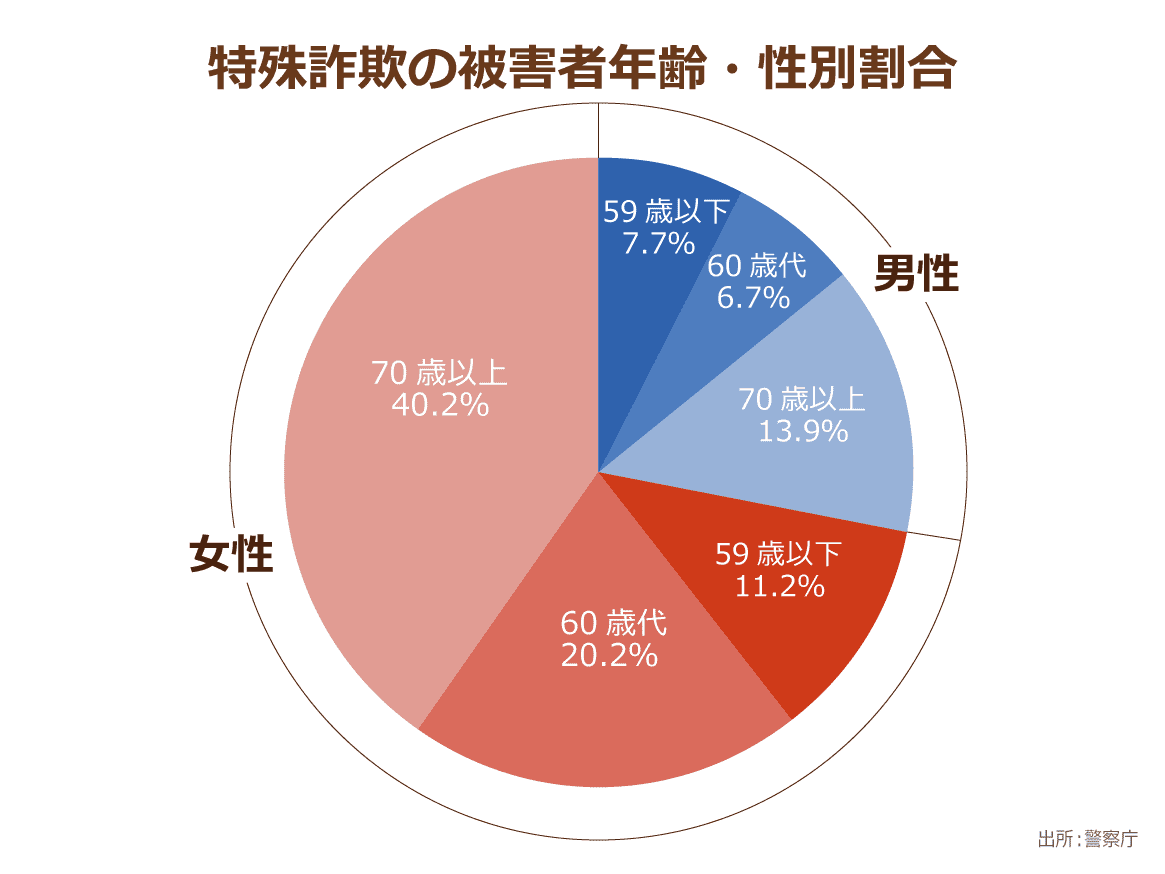

これらの事件の被害者はすべて高齢女性。警察庁のデータを見ると、特殊詐欺被害者のうち、約7割は女性で、「70歳以上」が約4割、「60歳代」が約2割を占めています。

これは、女性のほうが、男性より在宅率が高いことなどが要因のひとつとして考えられています。

警察だけでなく自治体レベルでも特殊詐欺被害対策は広がっている

特殊詐欺被害が深刻化してはいますが、警察が手をこまねいているわけではありません。

2015年の特殊詐欺検挙件数は4,112件(前年比860件、26.4%増)、検挙人員は2,506人(前年比521人、26.2%増)となり、昨年より大幅増となっています。

この背景には、各都道府県警察が協力を呼び掛けている「だまされた振り作戦」の浸透もある程度は寄与していると考えられます。

特殊詐欺のウソ電話がかかってきたら、だまされた振りをして話を聞き、犯人の電話番号や会話の内容を記録し、警察に通報する作戦です。京都府警はこの作戦により、関与していた千葉県の少年を現行犯逮捕しています。

さらに、警察は特殊詐欺予防にも注力しています。

捜査過程で押収した名簿などを活用して、電話、訪問による注意喚起を個別に実施。

被害者から犯行グループに現金が渡るのを阻止するため、金融機関や郵便・宅配事業者、コンビニなどに対して声かけや通報を依頼して、阻止した件数は12,332件にも上っています。

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 認知件数(既遂) | 7,156 | 6,469 | 6,939 | 8,132 | 11.161 | 12.444 | 12,769 |

| 阻止件数 | 1,229 | 1,357 | 2,467 | 3,721 | 6,540 | 10,731 | 12,332 |

| 阻止/(認知+阻止) | 14.7% | 17.3% | 26.2% | 31.4% | 36.9% | 46.3% | 49.1% |

| 阻止額(億円) | ー | ー | ー | 95.1 | 193.4 | 296.5 | 267.0 |

さらに自治体レベルでも特殊詐欺被害防止対策は広がっています。

2014年に発生した特殊詐欺件数が2,311件、被害総額は約80億円、被害者の9割が高齢者である東京都では、「自動通話録音機の無償貸出」が昨年より始まっています。

対象は、都内在住のおおむね65歳以上の高齢者が居住する世帯。

電話機器の呼び出し音が鳴る前に、「この電話は、振り込め詐欺被害防止のため(中略)自動録音されます」という警告メッセージが流れる仕様となっており、貸与を希望する場合は、警察署か区市町村に申し込みます。

金融機関などの民間事業者でも特殊詐欺被害防止活動は広がっているものの、自己防衛も重要

警察庁は、組織をあげて特殊詐欺の捜査、予防に乗り出しているものの、依然として件数、被害額とも高水準のまま。

今後も、特殊詐欺グループは新たな手口を編み出し、高齢者の資産を狙い続けると考えられます。

金融機関や宅配事業者は独自の防止策を打ち出し、声掛けを励行するなど、特殊詐欺被害の防止に努めていますが、彼らに頼るばかりではいけません。

やはり、自助努力が最も重要です。

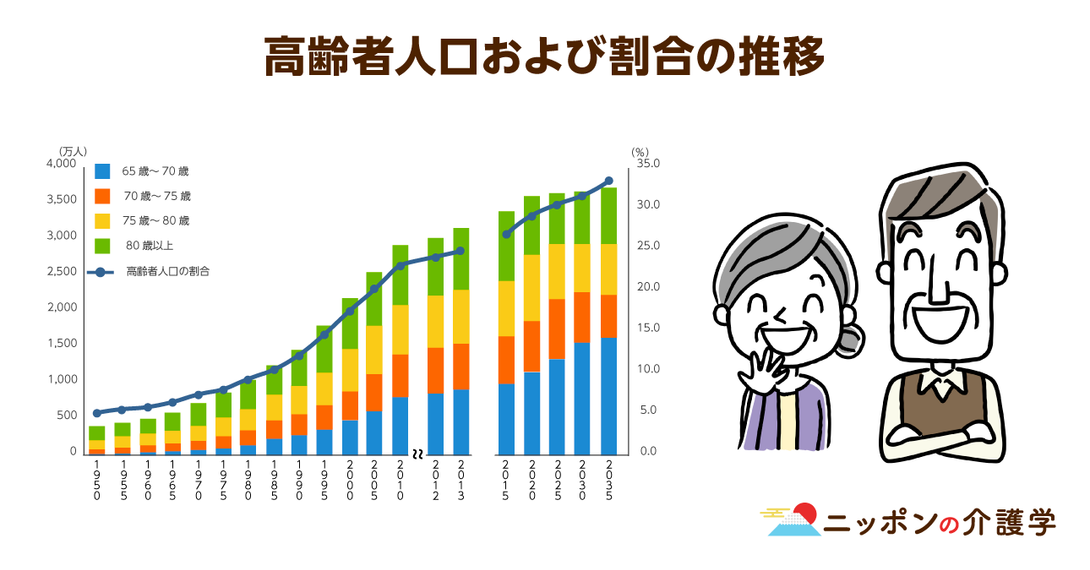

認知症高齢者が急増するなか、判断能力の落ちた高齢者を詐欺グループからどのように守るべきか。

警察庁をはじめ、各自治体の発信する情報を注視するほか、見守りをはじめとした民間サービスの利用や地域ボランティアの活用などが求められます。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 3件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定