介護に必要なショートステイの役割

介護におけるショートステイの役割はどのようなものでしょうか。ショートステイとは、施設に短期間だけ入所するもので、食事や入浴などの生活援助サービスを受け、機能訓練なども行われる施設です。

ショートステイは介護を受ける高齢者のためのものあると同時に、介護を行っている家族のためのものでもあると考えられます。先の見えない介護において介護を行う側が体調を崩したり、旅行や冠婚葬祭に参加したりと自宅を空けることもあるかもしれません。

不在のときや介護を少し休憩したいと思った場合に、ショートステイに滞在してもらえると非常に助かると思います。ふだん自分の時間が持てない人に一息ついてもらう施設、という役割もあるでしょう。

いくら親とはいえ24時間365日一緒にいたら大変で、ストレスもたまります。

介護を受ける側と介護を行う側では、双方が気分転換を行うためにショートステイの役割は重要です。

ただし、コミュニケーションや自宅に戻ってからのことを考慮すると、2週間程度連続してショートステイに滞在するときは、何度か様子を見に行ったほうがいいと思います。

いずれは老人ホームへと考えているなら、集団生活に慣れてもらうためにもショートステイは重要です。利用する高齢者の側も最初はショートステイを嫌がっていたのに、だんだんと楽しみになってきたという人も多く、実は結構人気の施設です。

そんなショートステイですが非常に人気が高く、1~2ヶ月前に予約しなければ利用できないということも当たり前です。こんなにも便利でニーズが高いのになかなか使うことができない理由は、どこにあるのでしょうか。

充足してる?してない?ショートステイの状況はどうなっている?

東京都社会福祉協議会の調査によると、ショートステイ事業所の充足状況は居宅介護支援事業者は35.9%が「充足していない」と答えています。

一方で、提供する側の特養ショートステイ事業所は55.6%が「充足していると思う」と答え、提供する側と利用する側でショートステイが足りているかどうかの認識の違いがあり、ここにギャップが生じていると考えられます。

| 充実していると思う(29.3%) | |

| どちらとも思わない(27.9%) | |

| 充実していないと思う(35.9%) | |

| その他(0.7%) | |

| 無回答(6.2%) |

| 充実していると思う(55.6%) | |

| どちらとも思わない(32.1%) | |

| 充実していないと思う(7.8%) | |

| その他(4.5%) |

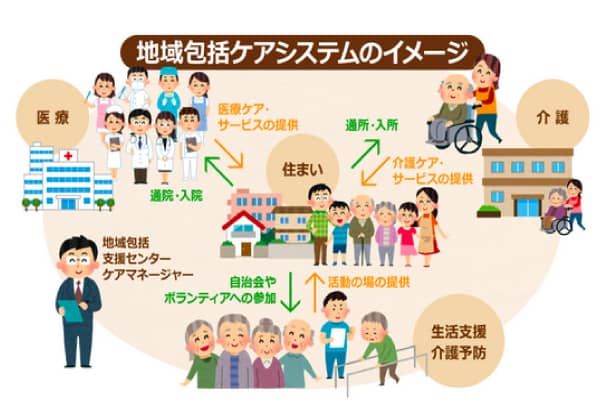

利用者の側というのは、ケアプランなどを作成するケアマネの考え方のことです。ショートステイは要介護状態になってしまっても、住み慣れた地域で幸せに暮らしてもらいたいという願いを込めて作られています。

地域の医療や介護、健康サービスなどが受けられるのが地域包括ケアシステムの概要です。とくに、団塊の世代が後期高齢者である75歳になるとされる2025年まで、整備が進められています。

ショートステイも地域包括ケアシステムの中では欠かせないものとなります。

在宅で介護する方向性を国と厚生労働省は進めていますが、要介護状態の進行・重度化を防ぎ家族の休息を行うためにも、ショートステイの適切な整備が必要とされます。

家族がほどほどに休憩しなければ、介護は共倒れになってしまう可能性もあり、在宅介護が立ち行かなくなってしまうのです。

ですが、ショートステイを実施する特養ホームはショートステイを「充足している」と考え、在宅の要介護者のケアプランを作成し、各種サービスの利用を調整しているケアマネは「充足していない」と考えているのが現状で、認識のズレがあります。

どちらかといえば、利用者側で物事を見ているケアマネが充足しているとは考えていないのです。

特養のショートステイの問題点と考えられるものとは一体?

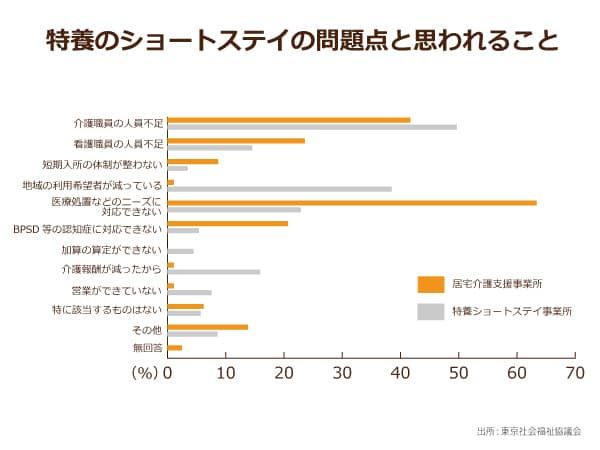

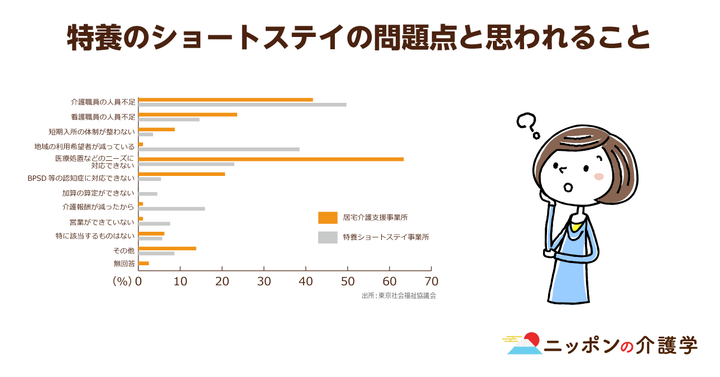

特養のショートステイ事業で問題点と考えられるのはどのようなものか、見ていきましょう。

同じく東京都社会福祉協議会の調査によると、特養ショートステイ事業所の側は「介護職員の人材不足」を挙げているのに対し、ケアマネの側は「医療処置などのニーズに対応できない」「介護職員の人材不足」を挙げています。

ケアマネ側からすると、ここショートステイにおいても人員確保・人材不足の影響が大きく出ていることがわかります。 やはり介護人材が全体的に不足していることが、ケアマネ、ショートステイ運営事業者側の双方から問題視されているのです。

ケアマネからの意見・アドバイスはどのようなもの?

現役のケアマネはショートステイの問題点についてどのように考えているのか、ケアマネの意見を見てみましょう。

- 予約が取りづらい

- これだけIT化が進んでいる時代に、朝9時に電話予約というのはいかがなものか。古くからあるショートステイはやり方を変えておらず、アナログ電話での早い者勝ち。もうちょっと融通をきかせてほしい。

- 利用者のニーズに寄り添ってほしい

- もうちょっと軽度の人でも受け入れるなど、利用者のニーズにあった利用を希望。現在のショートステイは利用者が安い方を選ぶ、という選択肢になりがち。それを理解してほしい。また、認知症の人は初回から断られるなど家族の落胆も大きい。もう少し柔軟な受け入れ幅を持っていろいろな人をショートステイさせてほしい。

- 情報提供をもっとしてほしい

- ケアマネージャーに利用中の状況報告がなく、どのような施設体験をしたのかがわからない。転倒などの状況もしっかり把握したいので、ショートステイでどのようなことがあったのか、しっかりシェアして情報提供をお願いしたい。

- 病気がある人でも受け入れてほしい

- 医療依存度の高い方や、BPSDなどのある認知症の方でも受け入れてほしい。現状、負担の大きい方々を受け入れるショートステイがない。施設は、受け入れようという取り組みの姿勢すら見せていない。それが問題だと考える。お泊りデイに比べて、柔軟性、予約、満足度、連携など、ショートステイはすべて劣る。お泊りより安いので利用しているにすぎない。緊急時の対応もできていない。

- 徘徊などがある人の積極受け入れ

- 認知症で徘徊などがある場合、夜間は人員体制上受け入れ困難な施設が多い。夜間も受け入れできるショートステイを増やしてほしい。

- リハビリや余暇の充実

- ショートステイは家族本位の傾向が強く、利用者の意向がないがしろにされている。もっと積極的に参加できるプログラムを希望する。余暇活動がなく、一日ぼけーっとして過ごすので活動性が低下してしまう。レクリエーションや機能訓練なども必要だと考える。

など、介護の現場を見ているケアマネからは厳しい意見が見られました。ケアマネの意見から、現状のショートステイの問題点が浮き彫りになったのではないでしょうか。

ケアマネ・特養間の認識のズレを正して、円滑な運営を!

このように、ケアマネに話を聞くことで詳細なショートステイの問題点があぶり出されました。これらの問題点を解決して、”利用者ファースト”のショートステイの運用ができるような制度設計にしてもらいたいものです。

ショートステイの問題点はまだまだあります。

今回は、ケアマネの意見を掲載。

施設の運営者本位や家族本位だけでなく、利用者本位の運営を心がけてもらいたいものです。

それが高齢者の幸せにつながり、家族が少し休憩するつかのまのリラックスタイムにつながるのではないでしょうか。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 23件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定