約4割の介護職員は有給を取得できていないという状況

超高齢社会という構造が拡大するに従って介護職員の重要性がますます増してきましたが、その一方でその重要性について認識はされながらも、労働環境が良好になっているとは限りません。

NCCU(UAゼンセン日本介護クラフトユニオン)の調査によると、介護職員の有給消化率は56.8%という状況です。

介護職員の有給休暇取得状況は低い

NCCUが調査した結果によると、有給休暇をきちんと取れている人の割合は合計56.8%。

残り43.2%のうち、38.8%は有給の取得状況が芳しくない状況です。

NCCUとは、全国の介護職員7万2,000人で構成されているユニオンのこと。

介護業界を支援する組織として活動を続けていて、最近では介護職員の待遇を上げるために厚生労働省に要請書を提出しました。

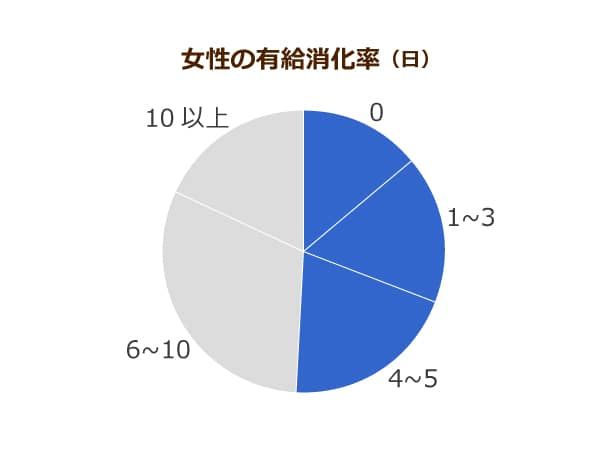

介護職員の待遇は、他の業界と比べて著しく悪いと噂されていますが、実際はどうなのでしょうか?女性全体のデータを見てみましょう。

ディップ株式会社が調査した女性の有給取得状況によると、1年間で有給を取得した日数は6日~10日が最も多く、31%となりました。

しかし、過半数が5日以下で51%、そして0日、つまり取得できなかった、という回答が14%に達しました。働く女性の間でも、あまり有給休暇の取得状況は良くないようです。では、介護と親しい職種である看護師の有給取得状況はどうでしょうか。

介護業界の有給休暇取得事情とは?

厚生労働省の調査によると、有給休暇の平均取得日数は年間8.86日でしたが、5日以下と答えた人は約3割。介護士や看護師などは夜勤があり、その明けは一日休暇となり、月間の稼働日数としては少なくなりがちです。

しかし、それはあくまで夜勤で疲労した肉体を休めるためのもので、有給休暇はそれとは別にあります。介護労働の現場で有給休暇を取得しづらいということは、働く人の権利が制限されているということでもあるでしょう。

やはり現場に入ると責任感が生まれるため、有給休暇を取得してしまうと周りに迷惑をかけてしまうとの思いから、取得しづらいのではないかと想像できます。また、「皆が有給を取らずに働いているのだから」といった職場の空気のようなものもあるのかもしれません。

いずれにせよ、日本全体で「働き方改革」に注目が集まり、長時間労働や有給取得状況の低さなどに注目が集まっている昨今、介護業界においても有給取得状況の改善は直近の課題でしょう。魅力的な職場づくりをしていくためにも、待遇を向上させる必要がありそうです。

なぜ有給を自由に取得できないのか

では、有給休暇を取得できない現状は、どのような理由によるものでしょうか。本来、有給の取得は自由であり、理由は問われません。そして、有給休暇取得の理由は会社に応える義務はなく、労働基準法によって有給を取得したことによる不利な扱いも禁止されています。

有給の取得についてNCCUが調査をしたところ、「なかなか取得できない」との回答が28.2%、「まったく取得できない」との回答が10.6%となり、合計38.8%、約4割の介護職員が、有給を自由に取得できないことが明らかになりました。

これはどういった背景によるものなのかをみていきましょう。

介護業界の有休取得率は?

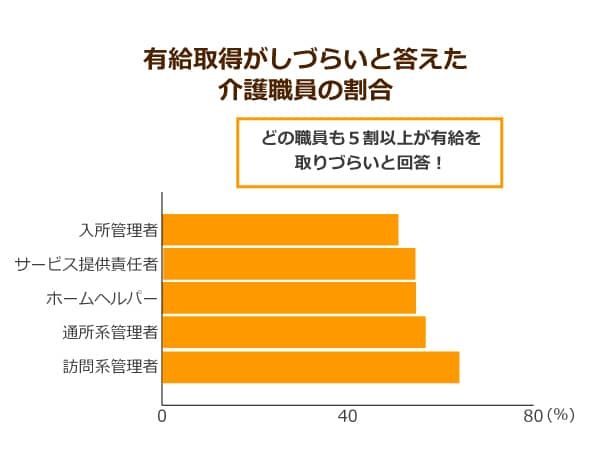

まず、有給を取得することが困難な職種を見ていきましょう。63.8%の訪問系管理者が有給を取得しづらいと答えており、最多となっています。また、管理職である通所系管理者が56.5%、ホームヘルパーが54.4%でした。

グラフを見ればわかるとおり、多くの管理者が有給を取得しづらい状況にあるようです。

通所系の介護員とケアマネージャーは28.2%となりましたが、それでも約3割が有給取得が困難な状況にあるのがわかります。

これには管理の仕事において管理者が不在だと職場が回らないという問題が根本にある可能性も考えられるでしょう。

また、取得できない理由についてもNCCUは調査しています。

それによると1位は59.5%で「人手が足りない」というものが挙げられ、次に多かったのが「仕事量が多い」で41.9%でした。

事実、NCCUによる介護労働実態調査でも人手不足感が強まっており、職場のスタッフが「大いに不足」「不足」「やや不足」と回答した事業所は、61.3%でした。

この状況からは、施設での人手不足が深刻化していることが伺えます。介護職員の不足については、これまでも何度かお伝えしてきた通りで、新規採用が難しく離職率も高い、おまけに介護業界に復職する人はとても少ないというのが現状です。

介護職員が残業代を申告できない状況の背景とは?

また、有給を取得できないということに加えて、他にも介護職員らの不満はあるでしょう。NCCUの調査で働く上での不満を調査したところ、1位は「賃金が安い」でした。

他にもさまざまな不満を抱えながら介護職員は働いているのですが、賃金が安いことの理由のひとつに「残業代を申請しづらい」という雰囲気があることが挙げられます。

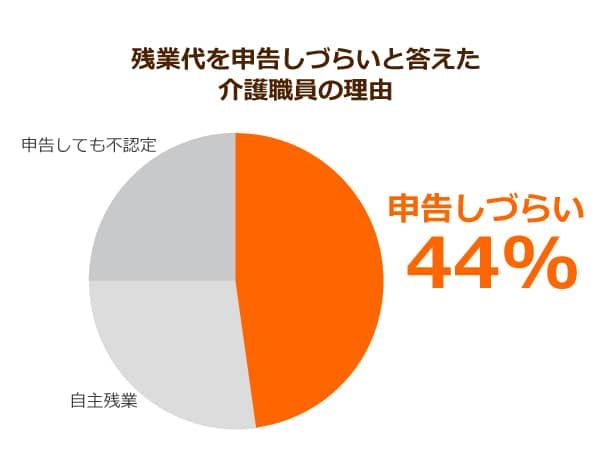

現にNCCUの調査でも月給制でありながら、「残業代を正しく申告していない」と回答した人が47%となりました。

つまり、約半数の介護職員が、残業代をもらわずに働いているということになります。

申告できないと答えた人のうち、複数回答で理由を調査したところ、最も多く挙げられたのは、「申告しづらい雰囲気だった」で44%。

次点で「残業を自主的に行っているため」という理由が25%、「残業を認めてもらえないので申告しない」という理由も23%いることがわかりました。

また、仕事量も全体的に増えており、昨年と比較して今年は「仕事量が増えた」と答えた人も27%います。これらのデータから、「残業代の貰えない残業時間が増えている=サービス残業が増えている」と解釈することもできるでしょう。

どうすれば介護職に魅力を持ってもらえる?

介護職は、高齢者が自立機能を取り戻していく過程を間近で見守ることができるやりがいのある仕事です。

しかし待遇が悪いため、なかなか人材が集まらず、仕事のモチベーションにつながらないというデメリットがあります。

数少ない介護職員の待遇を上げていくには、どうすればよいのでしょうか。

8月28日に厚生労働省に提出したNCCUの改善提案によると「賃金の上昇」がその方法だとの記載がなされています。残業が発生しているのであれば正しく申告し、正当な対価を受け取れるように介護職員も、自分の権利をしっかり自覚する必要があるでしょう。

介護の仕事をより魅力的なものにしていくためにも、国はさらなる政策を考えていく必要があるかもしれません。日本全体が人手不足の中、いかにして介護を魅力ある職業に押し上げていくか、大きな課題です。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 42件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定