厚労省がケアマネージャー資格についての規制緩和を公表

更新研修を受けていないケアマネージャーの処分を見直し

6月27日、地方分権改革を進めるための法律である「第8次分権一括法」が公布・施行されました。その中では介護保険法の一部改正も含まれており、注目すべきは、ケアマネージャー資格の更新研修に対する規制緩和項目。

これまでの制度では、ケアマネージャーとしての実務に当たっていて登録を済ませていても、介護支援専門員証の交付を受けていない場合や、期限が過ぎているのに更新研修を修了していないという場合、都道府県は直ちにその登録を取り消すという決まりになっていました。

ところが、今回の改正によって規制が緩和され、「【介護支援専門員証の交付申請を速やかに行うこと】【更新研修をすぐに受講すること】」の2つを「都道府県が本人に指示できる」というルールに改められたのです。

もちろん、指示に従わずに業務を続けるなど悪質なケースに対しては、引き続き登録の削除を行えるとしています。

厚労省は今回の制度改正にあたって、必要な手続きをせずに業務を続けることがないよう、「介護保険最新情報Vol.659」を通して全国のケアマネージャーに改めて要請。都道府県に対しても、更新研修の受講や更新手続きの案内を徹底するよう呼び掛けています。

ケアマネージャーの登録者数は従事者数の3倍以上

ケアマネージャーは、介護保険の要介護認定を受けた人の自立と尊厳を保持し、その人らしく生活できるようサポートすることが主な役割です。

具体的な業務としては、介護サービスの利用者本人とその家族と相談しながら「ケアプラン」(介護サービスの利用計画書)を作成することや、利用者への支援・サービスがスムーズに提供されるよう、関係諸機関と調整を行うことがあります。

「平成29年度介護支援専門員研修改善事業報告書」によると、2016年度におけるケアマネージャーの登録者数を都道府県ごとにまとめた場合、「5,000人以上8,000人未満」の都道府県が全体の35.9%、「8,000人以上1万人未満」が12.8%、「1万人以上1万5,000人未満」が20.5%です。

一方、ケアマネージャーとして従事している人の数を都道府県ごとにみた場合、「1,000人以上2,000人未満」の都道府県が全体の10.6%、「2,000人以上3,000人未満」が14.9%、「3,000人以上4,000人未満」が17%となっています。

ケアマネージャーに登録だけして現任していない人の数は、現場で職務に従事している現任者数の約3倍に及んでいるというのが現状なのです。

では、それだけ難関の試験に合格したにもかかわらず、なぜ実務に就いていないのでしょうか。検証していきましょう。

研修を受けなかった場合には重い罰則が

更新研修はケアマネにとって大きな負担に

更新時に受講せねばならない「更新研修」は、現場で働くケアマネージャーにとって大きな負担となっています。

ケアマネージャーの資格は、実務に従事しているかどうかに関係なく、5年ごとに更新が必要で、その際には「更新研修」の受講が必須です。

初めて更新を行う場合は、現任研修である「専門研修過程Ⅰ、専門研修過程Ⅱ」と同じ内容の更新研修の受講が必要となり、合計88時間・16日間に及ぶ講義と演習を受けなければなりません(「専門研修過程Ⅰ」を終了している人は「専門研修過程Ⅱ」のみ受講)。

2回目以降の更新研修は、現任研修の「専門研修過程Ⅱ」と同じ内容で、計32時間・6日間に渡る受講が必要です。

また、ケアマネージャーの資格だけ保持してまったく実務経験がない場合でも、合計54時間・11日間の更新研修(実務未経験者対象)を受講せねばなりません。

制度上、ケアマネージャーの更新研修は、専門職としての資質を向上させ、業務の質を高めるという目的の下で行われています。

しかし、業務の合間にこれだけの時間を取られ、さらに施設によっては「研修費用が自腹」「研修日に有休を使わないといけない」ということもあり、受講の際は大きな負担を強いられるのが現状なのです。

多忙で期間切れに気づかない場合も

現在、ケアマネージャーは深刻な人材不足が続いており、介護現場における割り当ては、どこもギリギリとなっています。

また、人手が足りないために職場から離れることができず、「更新研修を受講する余裕がない」といったことも現場では頻繁に起こっています。

「日常業務に追われるあまり、有効期間が切れていることに気づかなかった」というケースも少なくありません。

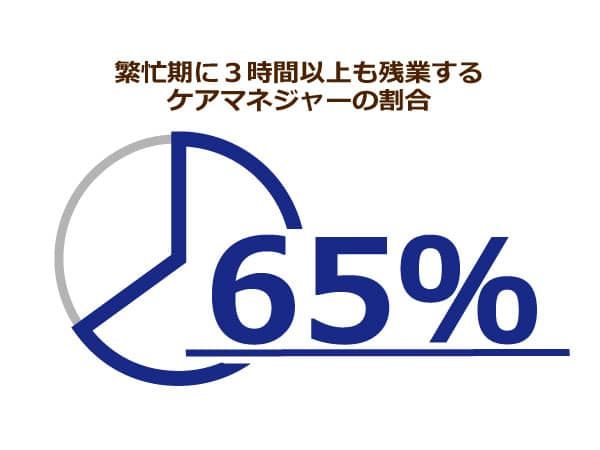

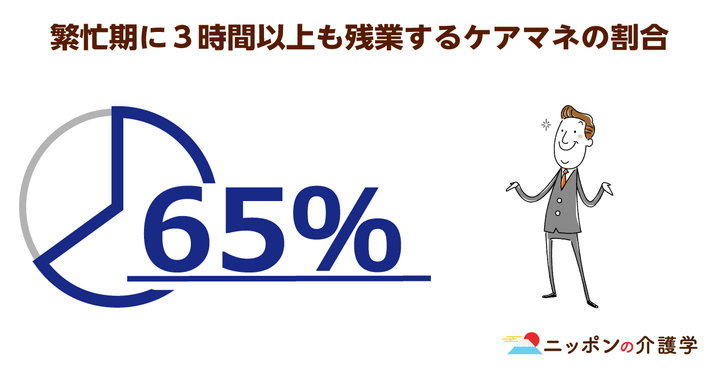

現に、「みんなの介護」が行ったアンケート調査(全国のケアマネージャー446人から有効回答)では、月に5回以上休日出勤をしている人は全体の約4割、月末~月初めの繁忙期に1日3時間以上残業する人は7割近くに達していました。

ただ、有効期限が切れてもケアマネージャーの資格そのものがはく奪されるわけではありません。

もし有効期限が切れたとしても、その時点で現場での業務を停止していれば、再研修を受講することで更新することができます。

また、登録のみしていて期限が切れた時点で実務を行っていない人であれば、すぐに更新をする必要はありません。

その後、仕事に就く場合に、再研修を受ければ良いわけです。

しかし、期限が切れているのにそのまま実務・業務を続けた場合、これまでの制度では罰則として「登録抹消」されたうえ、5年間の業務停止処分となっていました。

それではあまりに厳しいとの声が現場から上がっており、今回の規制緩和はそうした声に応える形で行われたわけです。

規制緩和の背景には、激務に苦しむケアマネの実情が

2017年度のケアマネの合格者率は21.5%

ケアマネージャー試験の受験者数は減少傾向にあり、1998年には20万人を突破していましたが、2016年には過去10年でもっとも少ない12万4,000人にとどまりました。

さらに合格率も減少しており、これまで全20回の平均合格率が25.2%であるのに対して、2016年は13.1%にまで下落しています。

2017年度の試験では、受験者数は13万1,560人、合格率は21.5%と前年よりも改善はされましたが、現場での人手不足が深刻になる中、十分に人材を確保できているとは言えません。

ケアマネージャーになろうとする人が増えない背景には、負担の大きさに見合っただけの給料がもらえない仕事である、という実情も影響していると考えられます。

しかし、これほど忙しいにもかかわらず、厚労省の「賃金構造基本統計調査」によれば、2017年時におけるケアマネージャーの平均所定内給与額は25万6,000円で、全産業平均の30万4,300円よりも5万円近くも低い値となっています。

激務でありながら薄給で、給料のアップも期待できないため、若い世代のなり手が増えず、現在ケアマネージャーの高齢化も顕著になりつつあるのです。

ケアマネージャーは自立支援に必要な職務

制度上、ケアプランはケアマネージャーではなくても作成できます。そのため、有識者の中には「利用者自身が作成したセルフケアプランに沿ってサービス提供をしても良いのでは?」という「ケアマネ不要論」を主張する人もいるようです。

しかしケアマネージャーは、利用者の自立支援に向けたケアマネジメントを推進する上で欠かせない存在であるのは間違いありません。

特に、医療・介護の連携や関係諸機関との調整においては、ケアマネージャーが果たす役割は大きいです。

また、ケアプランを利用者のみで作成した場合、自立化につながらない安楽志向のプランを作ることにもなりかねないため、ケアマネージャーによる作成支援はやはり重要と言えます。

ケアマネージャーのなり手を確保し、業務の質を向上させていくには、やはり就労環境を整えることが大事。更新研修に対する規制緩和のような、現場の負担を軽減化する施策や制度改正は、今後さらに必要なのかもしれません。

今回はケアマネージャーの更新研修に関する最新動向とその実情について考えてきました。ケアマネージャーを巡っては、研修の問題や人材確保策、あるいは不要論も含め、今後も議論を呼んでいきそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 30件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定