熱中症者、1週間だけで約2万人が救急搬送される

熱中症で救急搬送された人のうち高齢者は46.5%

総務省消防庁は7月24日に、16日~22日の1週間だけで、熱中症で救急搬送された人の数が全国で2万2,647人に上り、1週間単位で集計を取り始めた2008年以降では最多になったことを発表しました。

搬送された人のうち65人が死亡しており、熱中症による1週間単位での死亡者数も、集計を取り始めてから最も多い数となっています。

都道府県別の搬送者数では、東京都が最も多く1,979人となり、以下、愛知県が1,954人、大阪府が1,779人、埼玉県1,617人と続きます。

年齢別に搬送者数をみると、全体の46.5%(1万525人)を占め最多となったのが、65歳以上の高齢者世代。

総務省の統計によれば、昨年1年間における高齢者の搬送者総数は2万5,930人なので、22日までの1週間だけで約4割に達したことになります。

熱中症で救急搬送される高齢者は、2013年から2017年にかけて毎年2万5,000人~2万8,000人の間で推移し、搬送者全体の5割近くを占めているという状況です。

高齢者は、加齢による腎機能の低下により体内の水分量が少なく(成人が約60%なのに対して、高齢者は約50%)、暑さを感じるセンサーも年を重ねるごとに鈍くなっていくため、身体機能上、若い世代よりも熱中症になるリスクは高いと言われています。

家族が本人の異常に気づいてあげられればよいのですが、近年は独居の高齢者が増えており、一人でいるときに自宅内で倒れ、発見されたときには重症化しているということも少なくありません。

九州電力、高齢者向けの割引サービスを開始する

こうした中、九州電力が始めた、新たな取り組みに注目が集まっています。

同社は75歳以上の人がいる家庭を対象に、8月と9月の電気料金を10%割り引く「今年の暑い夏を乗り切ろう!お年寄り応援プラン(熱中症予防プラン)」という料金制度の導入を開始。

7月23日に応募を受けつけてからわずか4日間(7月26日正午時点)で申込件数は約3万6,000件に上り、窓口の電話がつながりにくくなるほど相談・申し込みが殺到している状況なのです。

2016年4月から始まった「スマートファミリープラン」を契約している世帯が対象で、一般的な料金プラン(従量電灯B)の契約世帯でも、スマートファミリープランに切り替えることで利用できます。

電力会社がこのようなサービスを行うのは、全国的にも珍しく、それだけ今夏の高齢者に起きる熱中症を危険視しているということでしょう。

これだけ暑くても高齢者がエアコンを使わない原因は?

原因1:節電意識によるもの

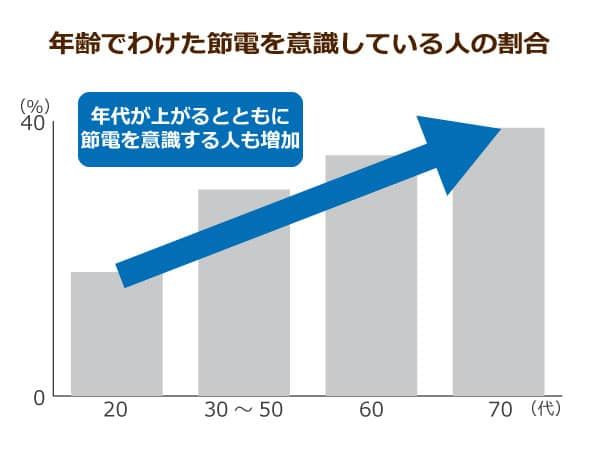

みずほ情報総研が、東京電力のエリア内に住む960人を対象に行った調査では(2014年実施)、「エアコンではなくうちわや扇風機を使うなど、節電を意識した行動をとっている」という人は、20代で18%、30~50代で約30%なのに対して60代では35%、70代で39%と、年齢が上がるほど割合が高いという結果が出ています。

高齢になるほど節電意識が高く、それゆえにエアコンを使わないでいる傾向にあるのです。

さらに、年齢が上がるにつれて古いエアコンを使用し続けている割合が高いという実態もあります。

同調査によれば、エアコンの所有年数が15年以上である世帯は、20~30代の場合は5~7%ですが、年齢が上がるほど割合は高まり、50代以上になると約20%になるのです。

古いエアコンだと省エネ性能が低いため、電気代を安くするには買いかえることも必要になります。しかし、買いかえようと思ってもエアコンの本体価格が高額なため、高齢者には買いづらい実情があるのです。

実際、国立環境研究所の調査によると、熱中症の4割は住宅で発生し、その発症者のうち約7割が高齢者です。エアコンの使用を嫌がり、屋内で熱中症になってしまう高齢者は相当数に上っているのが現状と言えます。

原因2:エアコンの操作がわからない

また、エアコンをつけていても「冷房」ではなく「暖房」になっているなど、認知症の症状ゆえにリモコンを正確に操作できず、熱中症になる人も多いとようです。

さらに、自分がエアコンの操作をできないことを周囲の人に言うことが恥ずかしい、と感じる認知症の人も少なくありません。

最近では、認知症の高齢者を介護している人向けのエアコン(スマホで遠隔操作できるエアコンなど)が発売されるようになっていますが、こうしたものが開発されるほど、状況は深刻になりつつあるとも言えるでしょう。

さらに、エアコンの操作ではなく、エアコンの風を受けることそのものに「苦痛」を感じる認知症の高齢者も多いです。エアコンの風向きを「水平」にするなど、直接風が当たらないように工夫する(本人が操作できなければ周囲の人・介護者が行う)ことも必要です。

エアコンの風を受けると苦痛を感じる理由は「冷房病」

冷房病は温度差によって起きる

なぜ、エアコンの風を受けると苦痛を感じてしまう人がいるのでしょうか?それは、冷房病という病気に原因があったのです。

冷房病とは、体温の調節がうまくできなくなってしまい、汗がかけなくなる状態のことを指します。

冷房病になると、体がだるくなる、頭痛や腰痛、食欲不振といった体に対する不調がおこります。

エアコンの風を受けるだけで痛みが出る高齢者に痛みが出るの原因はこれでしょう。

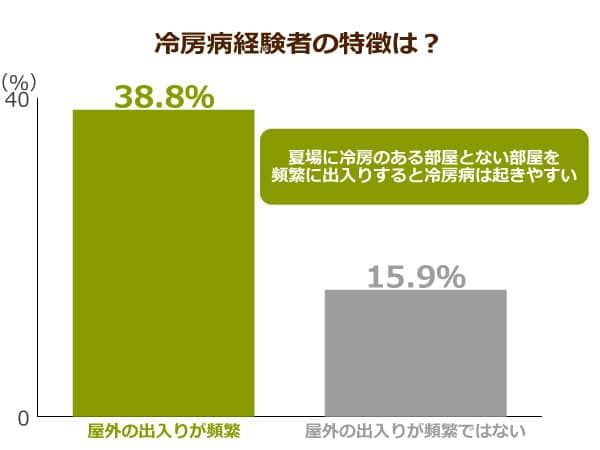

もともと、人間の身体には気温が下がると熱を溜め、気温が上がると発汗して熱を下げるという「体温調整機能」がありますが、暑い屋外と涼しい屋内を出入りすることで、この機能が乱れてしまうのです。

出入りを頻繁にするほど体調不良経験者の割合が多いというデータもあります。

対策としては、まず室内と室外の温度差を5℃以内に保つことが大事。

冷房の設定温度は25℃~28℃にし、朝晩の涼しい時間帯は扇風機に切り替えるなど、必要以上に室内の温度を下げないようにしましょう。

ただ、オフィスビルや商業施設などでは、自分で設定温度の変更はできません。

その場合は、寒気を感じたらカーディガンなどを羽織る、厚手の靴下を履くなど、自分で対応することが重要です。

また、適度に体を動かすこと、シャワーではなく湯船に浸かるようにすることも冷房病対策になります。

さらに、かぼちゃ・ナッツ類・アボガド・うなぎなどに含まれる「ビタミンE」や「根菜類」、「香辛料」など体を温める栄養分・食材を摂ることも大切。

生野菜は温野菜やスープにするのもおすすめです。

高齢者が安全に今夏を乗り切る方法は?

室温30℃、湿度75%を超えると、熱中症のリスクが一気に高まり、命にかかわる事態になりかねません。

真夏日や熱帯夜に室内で過ごす場合、積極的にエアコンを使っていくことが重要です。

節電のことが気になる場合は、まずは窓からの直射日光でエアコンの効果を弱めないようにカーテンを閉めることが重要。

またエアコンの温度設定を高めにし、その分消費電力の少ない扇風機、あるいはうちわで風を浴びて涼をとるようにすることもおすすめです。

さらに熱中症を防ぐためには、水分補給を効果的に行うことも大きなポイント。飲料は、スポーツドリンクだと塩分や糖分が多く含まれていて、飲みすぎるとかえって体に良くありません。水や麦茶、経口補水液などを飲むようにすれば熱中症の予防となります。

高齢者にエアコンを使ってもらう方法としては、誕生日や母の日・父の日などのプレゼントとして買ってあげると、そのことを喜び、使うようになることが多いようです。

また、エアコンを使った月と使わない月の電気代を教えてあげて、実は大きな差がないことを知ってもらうのも良いでしょう。

ペットを飼っているなら、「この子も暑そう」と言ってエアコンをつけるように促すのも効果があるかもしれません。

今回は高齢者に多い熱中症の問題を取り上げ、その実情について考えてきました。「エアコン」と「高齢者」がうまく付き合っていく方法を考えることが、熱中症対策において大きなカギを握っていると言えそうです。

みんなのコメント

ニックネームをご登録いただければニックネームの表示になります。

投稿を行った場合、

ガイドラインに同意したものとみなします。

みんなのコメント 14件

投稿ガイドライン

コミュニティおよびコメント欄は、コミュニティや記事を介してユーザーが自分の意見を述べたり、ユーザー同士で議論することで、見識を深めることを目的としています。トピックスやコメントは誰でも自由に投稿・閲覧することができますが、ルールや目的に沿わない投稿については削除される場合もあります。利用目的をよく理解し、ルールを守ってご活用ください。

書き込まれたコメントは当社の判断により、違法行為につながる投稿や公序良俗に反する投稿、差別や人権侵害などを助長する投稿については即座に排除されたり、表示を保留されたりすることがあります。また、いわゆる「荒らし」に相当すると判断された投稿についても削除される場合があります。なお、コメントシステムの仕様や機能は、ユーザーに事前に通知することなく、裁量により変更されたり、中断または停止されることがあります。なお、削除理由については当社は開示する義務を一切負いません。

ユーザーが投稿したコメントに関する著作権は、投稿を行ったユーザーに帰属します。なお、コメントが投稿されたことをもって、ユーザーは当社に対して、投稿したコメントを当社が日本の国内外で無償かつ非独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(第三者へ許諾する権利を含みます)することに同意されたものとします。また、ユーザーは、当社および当社の指定する第三者に対し、投稿したコメントについて著作者人格権を行使しないことに同意されたものとします。

当社が必要と判断した場合には、ユーザーの承諾なしに本ガイドラインを変更することができるものとします。

以下のメールアドレスにお問い合わせください。

info@minnanokaigo.com

当社はユーザー間もしくはユーザーと第三者間とのトラブル、およびその他の損害について一切の責任を負いません。

2020年9月7日 制定